「青臭く、しかし一生に関わる問い「本当の自分探し」を突きつける快作!」テレビの中に入りたい nontaさんの映画レビュー(感想・評価)

青臭く、しかし一生に関わる問い「本当の自分探し」を突きつける快作!

A24がまたまたやってくれた!という感じである。直近で劇場で観たA24の『異端者の家』『シビル・ウォー』よりもさらに作家性が高く、わかりにくい。見る人によって解釈が変わる映画、内省を促すような映画ではないだろうか。

A24らしい含意の豊富なシナリオ、映像美(ネオンの光を生かした暗い画面が美しい)、凝った編集が見事だ。さらに音楽も、馴染みのないジャンルのものだったけれど、シナリオを進行させる重要な役割を負っていて、それぞれの曲が味わい深い。

これまでのA24作品と同様、映画館の暗闇で、そしてちゃんとした音響設備で、あれこれ内省したり、考察するといい映画だと思う。

そんなわけで、僕なりの解釈で考察してみたい。

無料配布のパンフレットには「若者たちの〝自分探し〟メランコリックスリラー」とある。「自分らしさってなに?」「本当の自分って何者なの?」「自分はどうしたいの? 何が好きで、何は嫌なの?」こういったいわゆる実存的な問い(=自分探し)をテーマにした映画だ。

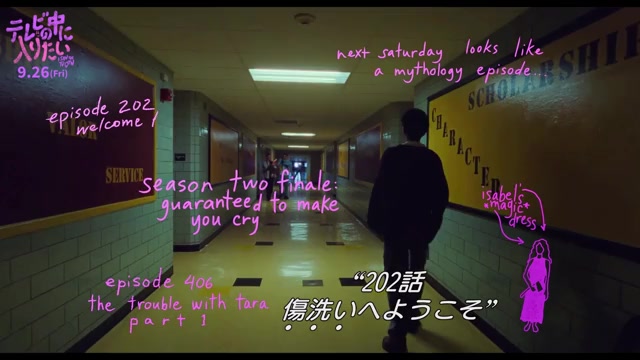

この映画では「テレビを見る」という行為が主人公たちの自分探しの方法となっている。主人公の二人、オーウェンとマディが熱中し、大人たちから隠れてみる番組は「Pink Opaque」。ふたりの平凡な若者が、人知れず絶対的な悪のミスター・メランコリーと戦うという30分の連続ドラマである。

Opaqueは「不明瞭な/わかりにくい」という意味もあるようで、実際その番組は映画中でも何度も流されるが、確かに寓話的でわかりにくい感じだ。そして、この映画『テレビの中に入りたい』もまた、ふたりの平凡な若者が同志となって、得体の知れない何かを探し戦う物語であり、それを暗闇の中で見る私たち観客がさらに重なる。

つまり「テレビの中(Pink Opaque)/その番組を見るオーウェンとマディ/その二人を見る私たち観客」という三重構造で「自分探し」が描かれている。

「本当の自分」という問いは、多くの人が思春期にぶつかる。その後、学校や会社、家庭での役割(仮面・ペルソナ)を引き受けることで、それを問うこと自体を忘れていく。それが社会性を身につけ、責任ある大人になるということだ。

だから、多くの場合は「本当の自分」という問いにぶつかっても、答えを出さずに(出せずに)その問いを棚上げにして、社会の中で自分の役割を見つけていくことで、安定した自己をゆったりと形成していくことになる。

しかし、近年の社会のリベラル化・多様性尊重によって、この映画に描かれる主人公たちのように、10代で答えを出す必要に迫られるようになっていると気付かされた。

監督ジェーン・シェーンブルン自身がノンバイナリーということもあり「彼/彼女/彼ら」にとって「自分とは誰か」という問いは、単なる思春期的悩みではなく、生存の基盤そのもののはずだからだ。

主人公ふたりの冒頭の会話がその状況を象徴している。

父親が遅くまでテレビを見ることを許さないオーウェンは、家を抜け出してマディの家で「Pink Opaque」を見せてもらう。そしてもうまた一緒に見てもいいかなと言う。そこでマディは、オーウェンに「私は女の子が好きなの」と伝える。

これは異性として好意を持たれることへの警戒でもあるし、同時に思いやりでもあるだろう。性的自認や嗜好が自由で多様な社会においては、事前に自分の嗜好をオープンにして、その同意の上で、関係性を深めるということが作法として必要なのだろう。

マディはオーウェンに「あなたはどうなの?」と質問する。これは、オーウェンの性的嗜好を問う質問でもあるし、もっと幅広く「あなたはどういう人なの?」という問いでもある。

ここで戸惑いながらのオーウェンの答えは「僕はテレビが好き」だ。可愛らしくて笑えた。しかし、それに続くセリフには深く考えさせられる。

「そういうことを考えると、誰かがスコップで僕の中身をえぐり出しているみたいに感じるんだ。中には何もないのがわかっているのに、怖くて自分でも確かめられない」

中学1年生のオーウェンは、自分が異性愛者なのか同性愛者なのか、そして、どういう価値観を持った人間なのかもわからないのだ。でも、そこで出てきた答えが「テレビが好き」。その中に何か人生の真実が見つけられそうな予感があって、それが彼の正直な答えだったのだ。

中1のオーウェンは未熟だけれど、すでに大人の僕らだって同じく未熟だ。本当の自分は何で、心底からどんな欲求を持っているのかなんて、何年生きてきてもしっかり認識し、言語化するのは困難だ。

マディにはこの苦しさが十分にわかっている。だから、それを率直に表現したオーウェンに彼女は心を許し、同志であると承認することになる。そして、オーウェンに自分の一番大事な本音を伝える。

「時々思うの。ピンク・オペークは現実よりもリアルに感じることがあるって、わかる?」

マディも真実はテレビの中にあると直感しているのだ。未熟な若者同士の、この切実な対話がこちらを揺さぶってくる場面だった。

(いきなり日本人論になるけれど)オーウェンとマディの苦悩は、明治初期に実存の課題に向かって自分が空っぽであると苦悩した夏目漱石とも重なるし、河合隼雄がユング心理学を学びながら「日本人の無意識の底には統合すべき自我がなく、中空(からっぽ)だった」と発見して(おそらく)苦悩したこととも重なって見えた。

自分の内面に、自分が頼りとする価値や本当の欲求を見つけるというのは、自分の確からしさを確認し、自信を持って生きるために必要なことだ。

しかし、明治の近代化以来、私たち日本人は価値観や制度、学問的な成果の全てを欧米から輸入して、自分の内面を掘り下げることを放棄した。それによって明治期は強い軍隊を作り、大戦後から現在までは強い企業戦士・資本主義の戦士を作り上げることにつながっている。

その副作用が、本当の自分=アイデンティティ不在。世間(=空気)や権威や所属する社会的価値観などに従順に生きることで、調和と成長を成し遂げてきて、それは良いことでもあったのだけれど、でもその反面、現在の日本人は自分の内的欲求を見失い、その結果「世界で一番自分の所属する会社」を内心では憎んでいるし、高い生きづらさを抱えて生きることになっている。

テレビ番組ピンク・オペークの絶対的な悪ミスター・メランコリーとは、ジョージ・オーウェル『1984』のビッグブラザー(あるいは村上春樹『1Q84』のリトルピープル)のようなものだと思う。

それはつまり、本当の自分に気づくことを妨げて、何かもっと大きなものに巧みに従属させようとするシステムの象徴だ。そして、マディはそうした社会システムに飲み込まれることを拒絶して、その先に見つかるかもしれない「本当の自分探し」という戦いに身を投じることを選び、オーウェンはその戦いから逃げ、虚しい日々に戻っていく。

ただし、映画は「マディが自分らしく生き、オーウェンがその勝負から逃げた」という二元論で描いているわけではない。マディの行方も決して明るいわけではなく、破滅の予感をはらんでいる。「戦うか/適応するか」という二択自体が問いであって、どちらが正しいかは示されない。

オーウェンには、夜10時以降テレビを見ることを絶対に許さない強い権威者である父親が家にいる。この父親は、社会システムや空気の象徴でもあって、オーウェンはその巨大な権力にはとてもじゃないけれど抵抗できないことを実感している。

10代のマディのシステムを拒絶して戦う方法も、完全にシステムに従属する方法も、残念ながらこの社会ではうまくいかないことになっている。

おそらく正解は「本当の自分」という探索対象は、とりあえず棚上げして、まずは学生や職業人として、あるいは家庭の夫や妻、父や母として、あるいは地域社会や国民の一人として、役割の仮面をかぶって、そこで十分社会的に貢献できる人物であることを示し、自分でも確認することだ。それによって、自分を安定させることができるし、ミスターメランコリーと戦う強さと自信を手に入れることができる。

マディのドロップアウト的生き方が困難なのは自明のことだけれど、現代的な問題はオーウェンのように完全に社会と調和して、自分を押し殺して生きることを選ぶことだと思う。社会との調和は、それなりに快適だ。社会(周囲)こそが自分を必要としてくれ、承認を与えてくれるからだ。だから、なおさらその期待に応えることを大切にして、調和し適応することを自ら引き受けていくことになる。しかし、それは自己を失っていくことでもある。

大人になった24歳のオーウェンも映画館での仕事という自分の身の丈にあった居場所を手に入れて、誠実に立派に生きていることが示される。そこにマディが再び現れる。

オーウェンには、これが最後のチャンスだった。マディと共に本当の自分探しの旅に出ることができた。しかし、オーウェンはそれを選択せず、というか「何も自分では選択しない」ことにして、戦いから逃げてしまう。おそらくそれは懸命なことだったのだけれど、その挙げ句の果ての54歳のオーウェンが最後に描かれる。

54歳のオーウェンは、かつてはPink Opaqueの中に感じ取ることのできた「本当の自分らしきもの」が、全く感じられなくなってしまっていた。それはなぜかといえば、「本当の自分」への問いを捨てて、(父に象徴される)社会や権威に適応することだけを基準にして生きたからだろう。

54歳のオーウェンはすっかり体力も心も弱くなり、廃業した映画館から変わったゲームセンターで相変わらず働いている。職場で体調を崩し、休憩室で休憩した後、職場に戻ったオーウェンは「すみません、薬が合わなくて、体調が悪くなっちゃいました」などと、周囲に語りかけながら働き続ける。そのオーウェンの声は誰も聞いていないし、オーウェンも特定の人に話しかけているわけでもない。

周囲の〝空気〟に「私がここにいることを許可してください」「私を承認してください」と言っているのだ。痛々しい場面だ。

そして、私たち多くの日本人にとって他人事ではない。昭和の大ベストセラー山本七平『空気の研究』で書かれた通り、私たち日本は内的基準ではなく〝空気〟を基準に生きている。そして、これは決して昭和限定の話ではないし、この映画でも同じテーマが描かれるということは、世界的かつ現代的な課題だということなのだろう。

繰り返しになるけれど、周囲の空気に適応して生きることが悪いことだとも言い切れない。そうするからこそ、その場に適応し、周囲から承認され、倫理的な安定した生き方をすることができるからだ。

ただ、この映画の寓意は、そうしたときに残る何らかの違和感、本当の自分はどう感じているのだろうという青臭く中二病的な問いを完全に捨ててしまってはいけない、ということではないだろうか。

ユングは中年期以降に「個性化」という課題が現れると言った。少なくともかつては焦ることはなかったはずなのだ。オーウェンにとっては24歳が最後のチャンスであったけれど、僕らにとっては、彼が封印した問いを持ち続けることで、人生の中盤以降に「本当の自分」と向き合う時間が必ず訪れる。 家庭の夫や妻、父や母、社会での職業人という役割(仮面・ペルソナ)は次第に不要となるものだからだ。

しかし、そこまでに「できる職業人」とか「良き家庭人」という役割だけに全てを振り切ってしまうと、オーウェンのように空虚に同化した人生後半を生きることになるかもしれない。それがこの映画の残酷な寓話性である。

この映画を見終わって、Apple Musicで英題 “I Saw the TV Glow” で検索したらサントラが見つかった。サントラを聴きながら歩く銀座の街は、現実感を失って、虚構のシステムで作られているかのようでもあり、不思議な浮遊感を味わいながら、考察することになった。

若い人向けの映画のようだけれど、むしろ、生きづらさをわずかでも感じる人なら、世代に関係なく観てみて、自分を振り返る材料になる映画だと思う。