「老境を迎えた巨匠シュヴァンクマイエルの日常と芸術観にせまる、秀逸なドキュメンタリー。」錬金炉アタノール じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)

老境を迎えた巨匠シュヴァンクマイエルの日常と芸術観にせまる、秀逸なドキュメンタリー。

「蟲」(2018)の上映に合わせて公開された、シュヴァンクマイエルの日常に密着したドキュメンタリー。

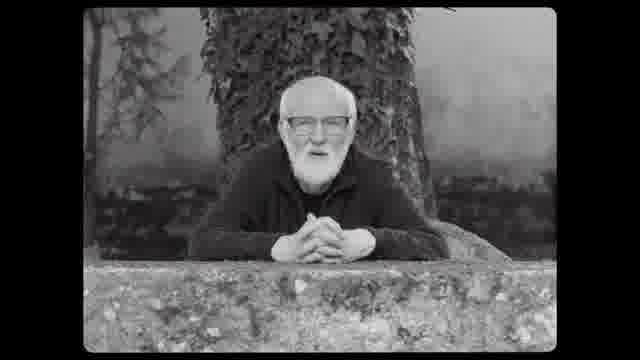

こういう個人密着型のドキュメンタリーって、撮っている監督のこだわりや承認欲求によって被写体への没入が妨げられる場合もままあるが、本作の場合はそういった心配はほぼ皆無。徹底的にシュヴァンクマイエルという人物に焦点を合わせて、余計な事は何もせず、ひたすら彼と彼の周辺人物の姿を映し込んでいて、実にすがすがしい作りだ。

シュヴァンクマイエルという天才芸術家の言動、思想、人となり。

今は亡き最愛の妻エヴァとのやりとりを記録したフィルム。

長い付き合いのプロデューサー、カリスタとの友情と闘争。

最後の映画として撮られた『蟲』の製作現場のメイキング。

シュヴァンクマイエルがオブジェを制作する過程のメイキング。

彼の膨大なコレクションが眠るホルニー・スタニコフ館の内部。

展覧会の準備を進めるキュレーターと芸術家サイドのあつれき。

あちこちで催されるトークイベントにおける彼の発言と歓待ぶり。

そして、老いた芸術家の日常、食事、お出かけ、お買い物。

二人の若い監督は、尊敬するシュヴァンクマイエルのあらゆる側面と痕跡をフィルムに焼き付けようと、バランス感覚をもって彼と周辺の事象を紡いでいく。

誠意と忠誠心にあふれた、非常に解像度の高いドキュメンタリーだと思う。

― - - -

2020年の作品だから、シュヴァンクマイエルはもう85歳のはずだ。

でも、フィルムに焼き付けられた老大家の頭脳は常に明晰で、言動は常によどみない。

『蟲』で断片的に登場する監督の姿を見ても思ったことだが、とにかく元気。闊達。

かくしゃくとしているというか、そもそも「かくしゃく」という言葉を使うほど、老人くさくない。

シュヴァンクマイエルは、常に場を支配し、巧みな弁舌と愛嬌のある受け答えによって、周囲の人物を魅了しつづける。

だいぶ変わり者かもしれないし、大の人嫌いには違いないし、きわめて斜に構えた人物でもあるのは確かなのだが、言動に社交性に欠けるようなところはないし、ウィットと知性に富んでいて、実際こんなに楽しい人物はめったにいないと思う。

先入観として、ちまちまとストップモーションを穴倉にこもって何ヶ月も作り続けているようなアーティストは、きっとコミュ障でドアスペで根暗の世捨て人に違いない、みたいな悪い予断があったので(笑)、シュヴァンクマイエルの発言の鋭さと、他を圧倒するような指導者的気質には、ちょっとびっくりしてしまった。

改めて考えてみると、シュヴァンクマイエルの映画は、たしかにじめっとして、ねちゃっとして、暴力的で、気色の悪い映画ばかりではあるが、少なくとも「陰気」だったり「鬱屈」していたりする部分はあまりないような。

どこかあっけらかんとしているというか、「笑い」と「趣味性」と「エロネタ」に興じて

悪さばかりする、純朴で残忍な子どものようなイノセンスが感じられる。

画面に君臨するシュヴァンクマイエルを観ながら、僕はどこか「腑に落ちる」というか、「作品と作り手の答え合わせが出来た」気がしてならなかったのだった。

― - - -

映画が始まる前に、

配給のザジ・フィルムズの見慣れたロゴのあと、

映画会社のロゴが出る。

まず「ウロボロスの蛇」が現れて、

自分の尻尾をくわえる。

できた円のなかに「炉」が現れて、

かけられている容器に目が生じて、

象の顔のように変じる。

(このロゴは「蟲」の上映でも登場した)

社名の「アタノール」は、錬金術炉のこと。

錬金術とは、突き詰めれば、「賢者の石」の触媒作用で卑金属から貴金属を生み出す術を指す。その最後の工程において錬金術師は、水晶製のフラスコに封じた素材をアタノールにかけて、「火の力」を借りて物質変化を呼び覚まそうとする。

「アタノール」は、シュヴァンクマイエルの博物学的な関心や、無機的な器物にストップモーションの技術でアニマ(命)を与える工程、既存の何かを破壊して別の何かを生み出そうとする創造性、ストップモーションのもつ秘儀性など、彼の芸術的行為全般を象徴する事物だといってよい。

彼にとっては、ストップモーションの魔術そのものが「錬金術」に他ならないのだ。

個人的には、大学時代に卒論であつかったヒエロニムス・ボスの『快楽の園』に錬金術の容器(Vessel)が多く描き込まれていて、ローリンダ・ディクソンやジャック・ファン・レネップといった美術史家が、ボスの奇抜なモチーフやテーマと錬金術の関連性についてしきりに強調していたことを思い出した。そういえば、シュヴァンクマイエルがボスの作品から一定のインスピレーションを得ているのは間違いないところだ。

「錬金炉アタノール」というタイトルには、その弟子筋(Apprentice)にあたる若者たちが、自らの師匠である錬金術師の創作の秘密に迫る、といった意味合いが込められているのだろう。

そこには、シュヴァンクマイエル自身の個性があり、彼のシュルレアリストとしての美学があり、彼を魅了する「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」のコレクションがあり、なによりも、彼を長年にわたって支えた愛妻にして創作上のパートナーでもあるエヴァの姿がある。

― ― ― ―

観ていてもろもろ気づいた点や、面白かった点を列挙しておく。

●長年の盟友であるプロデューサーのヤロミール・カリスタとの、ひりひりするような論戦が映画内で何度も繰り返されるのは、実に刺激的だ。シュルレアリストとしての美学および作家主義に徹底的にこだわるシュヴァンクマイエルと、大衆性や観客との宥和性について直言するカリスタのぶつかり合いは、そのまま現代の芸術活動と商業化の抱える相克を表わしている。その一方で、ふたりで向き合って列車の食堂室で食事をとるたたずまいからは、長年連れ添った老夫婦や漫才師のような空気感も漂ってくる。きっと我々部外者には語り得ないような、複雑な愛憎入り混じる関係性なんだろうな、と。

●奥さんのエヴァ・シュヴァンクマイエロヴァーとのやり取りを記録した映像も、結構な尺で挿入されている(ドキュメンタリー『キメラ的世界』からの再利用?)。

エヴァ自身もまたシュルレアリスムの芸術家であり、シュヴァンクマイエルの創作上の有能な協力者でもあった。エヴァと語るときの監督は、肩の力の抜けた自然な声音で、本当にリラックスしているようにも見える。亡くなった妻を語るときに、これだけ素直に賞賛と惜別の想いを語れる夫が、どれだけいるだろうか。

彼は妻がなくなってしばらく、こころの障害に陥って精神病院に入っていたという。まさに映画『ルナシー』そのままの顚末だ。

ただ、喪い難い片翼をもぎ取られても、シュヴァンクマイエルは倒れたままではいなかった。彼は、妻への追憶と存在の重みを毎日、毎日、反芻しながら、その幻想を糧として20年近くさらに創作活動を続けることになる。

●遠い海の向こうで自分を熱狂的に支持してくれる、日本のシュヴァンクマイエル・ファンに対する彼の言いぐさが、実に辛辣で笑える。なんて挑発的な!!

「なぜ日本人はなんでもカメラにとりたがるのか? きっと視覚的な記憶能力に根本的な欠陥があるのではないか」

「彼らはいつも、あのシーンにはどういう意味があるのですか? と聞いてくる。だから私はいつも、あなたはどう思いましたかって聞き返すんだ」

「日本には、なんと私のファンクラブがあるんだよ。なぜ彼らが文化的基盤の異なる私の作品にああも好意的なのか、正直理解できない。なにか大きな勘違いがあるとしか思えない」

(以上、うろ覚え)

まあ、僕ですら日本のファン(とくに「人」について追っかけているような女性ファン)の心理はよくわからないからなあ。とくにクラシックを年100回も聴いていると「ブルース・リウ・ガールズ」とか「藤田真央ガールズ」とかいっぱい土間席の前方に蝟集してるんだけど、傍目から見ていると、ふつうに気持ち悪いし(すいません(笑))。

振り返ると、僕も大学時代は、ゴダールやっぱ良いよねとかほざいている美大崩れみたいな連中は、みんな死ねばいいと思っていました。自分の醜い承認欲求を「推し」に仮託する「小狡さ」を、なんかすげー汚らわしいと当時は感じてたんだよね。今より潔癖だったというか……。

まあ、おじいちゃんボロカスいってたけど、もしかしたらツンデレってこともあるかもしれませんが……。ないか?(笑)

●観ていてとても興味深かったのが、この齢になってもシュヴァンクマイエルがシュルレアリストの寄り合いのような座談に参加して、インテリスノッブたちと愉しげに美学論争を戦わせている様子が何度も映ったことだった。

これって、まさにドキュメンタリー「アンドレ・ブルトン あらゆるものにもかかわらず」や「トワイヤン 真実の根源」などで紹介されていた、アンドレ・ブルトンと仲間のシュルレアリストたちによって、野っ原やサロンで車座になって繰り広げられていた芸術談議の、まんま再現ではないか!

そういえば、シュヴァンクマイエルの標榜する「シュルレアリスム」には、僕から見ると結構「守旧的」というか、「懐古的」なテイストを感じさせる部分がある。

シュヴァンクマイエル自身が「夢日記」をつけ続けてきたとか、映画「蟲」の中でも俳優に自分が観た面白い夢の情景を語らせるとか、彼の考えている「シュルレアリスム」は、1920年代における最初期の運動から強く影響を受けたものだ。

「美」以上に「驚き」に重きを置く芸術観。

幼児性や性的衝動を肯定的にとらえる考え方。

無意識や深層心理に真実を見出そうとするスタンス。

「夢」の筆記に大きなウェイトを置くスタイル。

価値観の転換や政治的闘争に果敢にチャレンジする挑発性。

シュヴァンクマイエルがブルトンの芸術観から引き継いだ部分は、それなりに大きい。

だから、彼が「ブルトンが振る舞っていたように」仲間たちと振る舞おうとするのも、わからないでもないし、結構ああ見えて、そういう「型」からまずは入る人なのかもしれない。

なんといっても、シュヴァンクマイエルがホルニー・スタニコフの屋敷内部に作り上げた厖大な綺想コレクションは、ブルトンが自宅で構築したコレクションと、まさに瓜二つなのだから(これに関しては、「クンストカメラ」の感想のほうで詳しく触れたい)。

●一方で、シュヴァンクマイエルの「80代の老人」としての日常生活を活写しているのも、このドキュメンタリーの良いところだ。

彼が三輪スクーターで出かけようとして、家の壁とトラックの間に挟まって身動きがとれなくなる様子(彼の証言として、かつてスクーターで曲がり切れず、道でひっくり返った話も出てくる)からは、これだけ元気そうでも年相応に衰えてきているシュヴァンクマイエルの姿が浮き彫りになる。

わびしい買い物。わびしい食生活。わびしく妻の面影を追って中庭を散歩する姿。

せつないけど、人間は誰しも老いるし、誰しもいつかは死ぬ。

とにかく、この姿を目に焼き付けておかないとと、心から思った。

●彼がオブジェを自作するシーンが、結構な時間を割いて紹介されていて、とても面白かった。とくに、あえてオブジェを古びさせ、時を経た文物に見せるために、オートミールだかトウモロコシ粥だかを練り込んだペーストを全体に塗り付けて、虫や微生物に食わせて表面を汚していく作業手順は実に興味深かった。

芸術作品に「時間」の要素を導入するために、わざと腐敗や経年劣化によってマチエールを荒らしていくやり口は、ドイツの巨匠アンゼルム・キーファーの創作姿勢とも通底するものがある。

あと、骨董の人形や生物の標本を素材として、それを「魔改造」して新たなキマイラを生み出していく過程に、僕は英の現代芸術家ダミアン・ハーストがヴェネツィア・ビエンナーレで展開した、虚構の海底遺物展覧会を想起した。

何より、さまざまなパーツを組み合わせて作られる博物学的モンストルムの数々は、まさしくヒエロニムス・ボスの「グリロス」(畸形の怪物)の21世紀版だ。