ベートーヴェン捏造のレビュー・感想・評価

全237件中、61~80件目を表示

コメディの中心を担うにはまだ力不足なのかも

期待していたのですが、全体的にはあまり面白くなかった感じです。

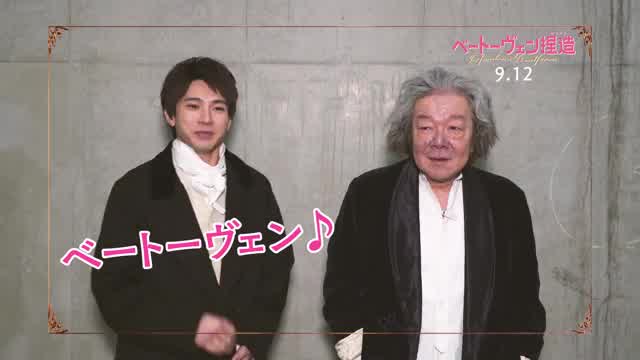

古田新太さんが横暴な変人のベートーベンを縦横無尽に演じる前半はそれなりに面白かったのだけれど、後半、ベートーベンの死後の捏造部分が冗漫に感じました。

最初から出突っ張りになってしまう山田裕貴さんの演技力が足りないのかもしれません。

また、豪華な脇役も中途半端な使い方で宝の持ち腐れにも思えました。

山田裕貴さんは、雰囲気のある良い役者だとは思いますが、「木の上の軍隊」でも、この映画も、一人での芝居は少し物足りない。また、ナレーションも引き込まれるものが足りないと感じます。

コメディの中心を担うには、まだ力不足なのかもしれません。好きな役者さんなので、今後の精進に期待しています。

脚本家のイメージに引っ張られすぎた

良かったところ:ベートーヴェンの音楽が聴ける

バカリズム脚本だからコメディかと思ったら、思っていたテイストとは少し違った。原作つきの話だと難しいのかしら。興味深い話ではあるんだけど、盛り上がり箇所がない。

事実よりもそれっぽい捏造ストーリーが好きっていうのは耳の痛い話。

ビミョウかな、、、

原作は小説ではなく、ルポルタージュの体なので、映画を制作するにあたり、脚本家、監督の創作性が発揮された作品と解釈していいだろうと思います。

オール東洋人キャストで西洋の物語を映画にする、ってありそうでなかった発想。(他にもあるのかな?)舞台を見る人はそう違和感ないのかもしれないけど、なんか不思議な世界だと思う。考えてみれば、「三国志」などは、延々とそうやって映画にしてきたんだから、なんも倫理上、道徳上のもんだいはないわなぁ、、、。要は「慣れ」の問題ですかね。 こういう事はわかってみているのだから、批判ポイントではないけれど、、、。

バカリズムさんは、最近脚本家として頭角を表してきました。 ぼくは「ウェディング・ハイ」を観て、しっかりした構成と「小ネタ回収率」を高く評価していますが、今作に関しては、 音楽の効果的な挿入やテキパキとした構成は素晴らしいと思いましたが、現代日本人の軽い会話に、「果たしてこれでいいのかなぁ、、、」と、最後までモヤモヤが残りました。例えば、登場人物それぞれの個性に合わせて言葉を選んでいるのかな? みんながみんな、軽い口調で喋ってる、ってところが、どうにも違和感を拭えない。

美しい音楽(大部分は昔の音源の使い回しだけど)や、取っ替え引っ替え出てくる歴史上有名な音楽家達を眺めているだけで、十分楽しい時間を過ごせた事は告白します。

コメディかと思ったら

ベートーベンの凄さとダメさ

原作にはない、中学生と先生の対話を持って来て、そこにテーマを集約するのは上手いと思った。

全体的にも軽快で見易く、どう嘘を作っていくのか?どう見破るのか?興味を持ち続けて見られた。

ただ、コメディ色が強い為、ベートーベンの凄さとのギャップが見えづらく、残念。

また、原作モノの為か、映画という時間、空間の為か、バカリズムさんの脚本が窮屈そうに思えた。

また、偶然にも、「遠い山なみの光」とこの「ベートーベン捏造」とが、「嘘」というモノで呼応し合い、繋がっている様に思えた。

#ベートーベン捏造

劇場シネマで◎

これは誤解させる予告編でしょ!

バカリズムさん脚本であの予告編。個人的には絶対ダメだと思います。

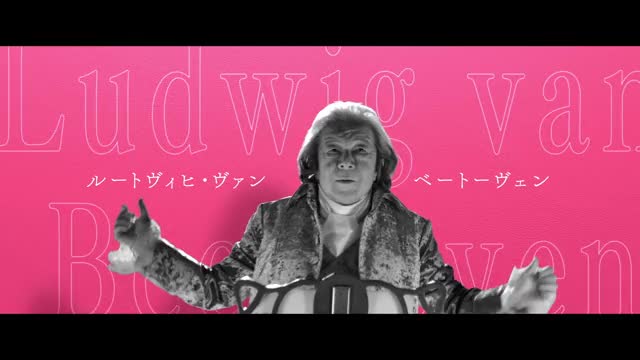

小汚い(ホントに汚い)ベートーヴェンを怪優 古田新太さんが演じ山田裕貴さんが翻弄される、みたいなドタバタコメディだと勘違いしたひと、多かったんじゃないでしょうか?(えっそんなヤツあなただけ?)まあ事実はどうであれ僕はテレビでの番宣や劇場での予告編でそんな誤解をしてました。

その証拠に今日観に行くと宣言して早朝に出かけたため晩御飯の時には普段映画にはあまり興味を示さない妻から「どうだった?」って感想を聞かれつい「ちょっと思ったのと違ってた!」って率直に言ってしまい、せっかく珍しく映画に興味を持ってくれた鑑賞予備軍のひとりを失ってしまうハメに!

正直前半の軽妙な展開は「さすがバカリズムさん、ワクワクさせてくれるわ!」って楽しみが増幅してました。でも後半は最後の中学生の子の言葉が総括してるかの如くものごとの真実をつく結構真面目なお話でした。観終わったあとの「アレっなんか変な感じ」は帰りの車の中で消化できましたがもしかしたらそんな感覚だけで感想を述べかねないな?って逆に心配になりました。

『ツイスターズ』の『ゴイゴイスー』の番宣が『やっちまった』のを思い出しました。『真実はいつもひとつ!』のコナン君の座右の銘(?)名言を覆してしまうことになりますが色々な真実があってもいいんじゃないかと思いました。「それってあなたの感想ですよね?!」西村博之氏の言葉から発したような中学生のつぶやきがすべてを語るかのように!

そんな切り口の予告編だったらみなさん(いや僕だけかも?)もっと納得して劇場をされたんじゃないかと。そんな観点からただのドタバタコメディって思わせてしまう予告編に物申したいと言うのが率直な感想です。勘違いして観た僕は星3つ、誤解なく観た僕は星4つなので平均して星3.5でいいがでしょうか。

古田新太さんの怪演、山田裕貴さんの語りメインの展開、他の俳優陣の日本語で日本人っぽい語り口でのセリフ回しは斬新でさすがバカリズムさんって感心したのでちょっと残念な気がしました。自分の勘違いが一番いけないんですけど!

追伸

柊木陽太くん

すごく重要な役どころでしたね。『怪物だ〜れだ』の時から大きくなりました。同時封切りの『ブラックショーマン』『ベートーヴェン捏造』両方に出てるだけでもすごいことです。おまけみたいでスミマセンがミセスのキーボードの謙虚なお兄さんも出てましたよね?!

朗読劇のようなベートーヴェン映画

ウソと真実の狭間

事前情報は入れず、原作未読で鑑賞。

面白かった!山田裕貴と少年の会話の感じも良い。古田新太、ではなくベートーヴェンの弟、小澤征悦が最近、土曜昼の情報番組の司会をしているが、初回と2回目くらいの際、うざったいロン毛だったのだか、この役が終わったところだったのかな?

別のシンドラーが知名度のある、ベートーヴェンの秘書だったシンドラーさん。

かなり後年に捏造などがバレたらしいが、個人的な感覚だが、外国の歴史の研究などはイマイチ信じきれない。(日本もだけど、、)シンドラーは実はやっぱり熱心な秘書だったとかも有りうるかも、、とか思いながら観ていました。

しかし、他の方も書いていますが、テレビで2時間スペシャルでもまったくよかったのでは、、とも感じましたね。

なるほど

気軽に楽しめる歴史ミステリーの良作

予告で引っかかっていた、なんで日本人キャストで近世ヨーロッパの音楽家たちの物語をやるんだ……という部分は、物語冒頭でうまく処理され、気持ちよく映画空間に入っていけました。

タイトル通り、現在残っているベートーヴェンのイメージがどのように捏造されたのか? を解き明かす作品ですが、若干のコミカルさはありつつも、歴史ミステリーとして楽しめるような描き方がなされています。

現代パートを付けたことが本作の素晴らしいところですが、もう少しこの部分のボリュームを増やせば、「捏造」というテーマに沿ったバカリズムさんらしいシニカルさがさらに強調されたんじゃないかな、という気がしています。

あと、残念だったのは美術面。

説明用に出てくるCGがやや安っぽく、欧州の街並みを再現するはずのLED背景もあまり馴染んでおらず、不自然なルックになってしまったのは残念です。

このあたりを追求する映画じゃないのは理解してますが。

全237件中、61~80件目を表示