ベートーヴェン捏造のレビュー・感想・評価

全237件中、181~200件目を表示

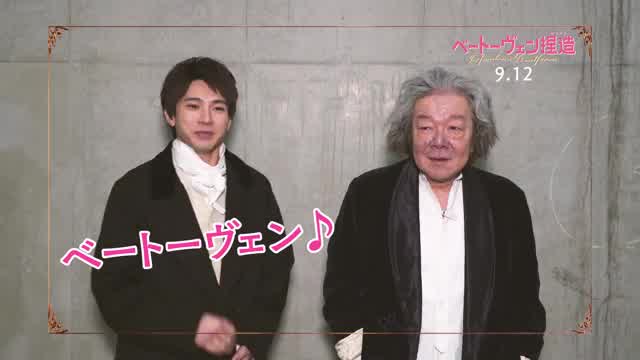

キャストが豪華だ

にしても、イノッチが

コントの時のバカリズムそのもので笑った

無駄に豪華なキャスト。

お金かかってるね

子役の子、大きくなったねえ。

ベートーヴェンが指揮をしたコンサートシーン

短いながらも、凄く良かった

第九をちゃんと生で聴きたくなった

面白さがジワジワくる。

コメディだと思ったが、違った。

ベートーヴェンが実は作曲していなかったという捏造の話かと思ったが、また違った。

冒頭から予想がことごとく外れ、「一体どんな作品なんだろう?」と分からないまま観ていたら、中盤まではやや硬めでスローペース。でもそこからジワジワ面白さが増してくる。3部作のように、物語が3段階で展開していくのもなかなか先が想像できず、楽しい…かも?!

キャストだけでなく、登場人物たちも驚くほど豪華で、「同じ時期でこんなにいたの!?」と思うほど。クラシック好きには予想外の楽しみ方ができるかも。

観ようと思ったきっかけの一つは染谷さんで、彼はかなり終盤で登場するのだが、終わりそうなところで予想外に現れ、物語がまた新たな展開になり、さらに一気に面白くなっていく。

どれくらい実話に基づいているのかは分からないが、観終わったあとに思わずリサーチしたくなる。その意味でも興味深い話だと思う。あと選曲が素晴らしかった!EDのピアノ曲が特に好き。

顔が ベートーヴェンどころか… 誰? なの(笑)

無味無臭‼️❓退屈‼️❓低品質‼️❓

コメディに振り切って欲しかったけど無理か〜

2025年劇場鑑賞246本目。

エンドロール後映像無し。

この映画は史実に基づいています〜的な文は出ますが字ちっちゃくて読めない!

最初ヨーロッパ人を日本人が演じると知って、えーと思いましたが、テルマエ・ロマエもそうでしたし、ベルばらもああ無情も日本人で演じられてますし、舞台だとポピュラーなのに気づくと抵抗なくなりました。後、音楽教師が生徒に話すという設定なので、その生徒が頭の中で知っている大人に置き換えていると思えばより納得です。

前半はイカれたファンである秘書の暴走コメディとして笑えたのですが、後半は笑うより狂気を感じる構成になっています。多分前半は生前のベートーヴェンがツッコミ役になっていたのが、死後(映画に関係ないですけど死後の反対が生前って考えたらおかしくないですか?生まれる前になっちゃってるし、正確には死前では?とふと思いました)に出てくるベートーヴェンは全てを受け入れる存在になってしまったのが理由なのではと思います。最初ベートーヴェンは古田新太じゃなくて佐藤二朗がツッコミまくったら面白いだろうなと思いましたが、あの意地悪な感じは古田新太の方が適役でした。まぁ山田裕貴と佐藤二朗だったら「爆弾」になっちゃうか。

できたらコメディでなんとか振り切って欲しかったなぁ。バカリズムが脚本と聞いてそこを期待した人多いのではないでしょうか。

ちなみにブラックショーマンを観てすぐこの映画を観たので冒頭でいきなり生瀬勝久出てきてさっき観たよ!と思いました。

染谷将太の最後らへんのシーンは良かったですね。

後、劇中でたびたび第九の歓喜の歌が聴けるのですが、マイケル・ジャクソンやビートルズも音楽史に残るヒットメーカーだけど、やっぱり人類史上最大のヒット曲って歓喜の歌かもなぁと思いました。

テーマを裏から読んでみた

・あるプロ野球の試合にて。

一点リードの9回裏、二死まで取りながらランナー2塁と3塁のピンチ。相手の四番バッターを迎えて敬遠を選択。

コーチ「監督、このあとどうしますか?」

監督「うーん、そうですね、やっぱり赤坂で焼き肉ですかね」

これが楽しい迷言で有名な愛すべき長嶋さんのエピソードだと聞いたら、大概の人は信憑性なんて気にせずに他の人にも伝えてしまいますよね。

・神楽坂通りの逆転式一方通行。

0〜12時までは坂を下り、12〜24時までは坂を登る一方通行となるのだが、このルールは、かの田中角栄元総理が目白の自宅と国会に向かう道での通勤の利便を図るためできた。

これなんかも都市伝説というよりは、田中角栄さんの偉大さを伝えたい人たちや面白おかしい話が好きな人たちがどんどん広めた結果、真実であるかのように定着しています。

人が人のことを伝える時、100%の真実なんてあり得ないわけで、意識的か無意識的かに関わらず、何らかのバイアスは必ず掛かります。ジョージ・ワシントンの桜の木を巡る正直者伝説だってある意味、信憑性はどうでもいいんです。

『遠い山なみの光』の記憶を巡るミステリーと同じように、人間の不確かさというものが色々な物語を作り出すし、その物語が人を救ったり、傷付けたり、慰めたりもするし、世の中に暖かな笑いをもたらすこともある。

そういう〝人間性の不確かさ〟への想像力を欠いたまま、ネタとして楽しむ余裕というか、情報の余白を疑うこともなくマスコミやネット上の情報に安直に飛びつくことの多い現代人の知性は果たしてどうなの?

というのも裏のテーマのひとつなのかもしれません。

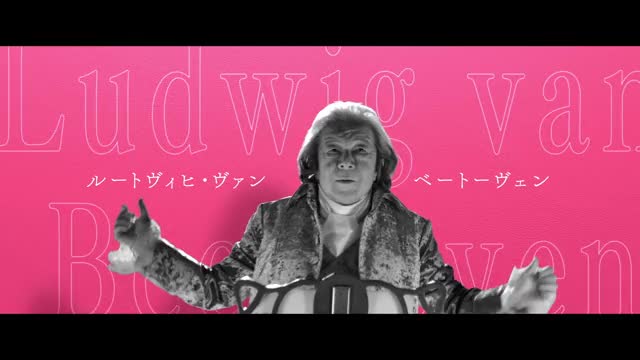

ベートーヴェン捏造

ふざけた作品かと思いきや…

シンドラーのベートーヴェン愛がハンパない。

もう神。シンドラーから見たベートーヴェンは神。

だから第九の初演でのベートーヴェンは神々しいのだ。

であるが故の伝記捏造に至ったシンドラーが主人公。

ドイツの話を全員日本人で演じる歴史ドラマに

なっているところが意外で秀逸。

バカリズムらしさはほとんどないのでは?と感じる。

むしろそれで良かったと思う。内容は硬派。

前半はベートーヴェンの秘書とし

て尽くすシンドラーが

描かれ、ベートーヴェンの本質的な姿も描かれていて、

割とシンドラーは酷い扱いを受けるにも関わらず

その愛情は変わることがない、その一途さがよくわかる。

後半はベートーヴェンの伝記を巡って、

誰が描くベートーヴェンの姿が本当なのか、

のミステリー調というよりも、

本当の姿ではなく神々しいベートーヴェンを描こうとする

シンドラーvs現実に忠実に描こうとするホルツら

他の人たち。

シンドラーの嘘に気づき、それをシンドラーにつきつける

セイヤーだが、シンドラーの伝記の嘘を暴く行動には

出ない。

という語りを、現代の音楽教師が生徒に対してするという

設定も良い。そこで歴史って、

書物に書かれていることが全部が本当ではないことを

あらためて痛感したし、その時々の権力者の都合によって

書かれたりするわけだから、そこは踏まえておかないとな

と思った。

だからシンドラーの思いもわからなくもない。

映像の世紀にならないと事実は伝わらないのだろう。

ただ、その余白というか想像の余地があるのが

歴史の面白さ、ロマンだと思う。

俳優は山田裕貴がバツグンに素晴らしかった。

染谷将太も登場シーンは少ないけれど存在感があって

良かった。

説明のための語りの是非

観るつもりは、無かった!

劇場のポイントが消えるので、時間帯がこの作品だけでしたので。脚本は、バカリズムか?えっベートーヴェンは古田新太?日本人がやるの?パロディ?内容は、しごく真面目でした。誰かの利の為に人は作られるんだ。

歴史的にもよくありますね。何を信じるべきか?

えらいさんの都合や民衆のそうであって欲しい。なかなか

考える作品だ。バカリズムやるね。

捏造=作者の想い

全体を通して、もっと殺伐とするような話をちょうど良く見やすい作品にしているところが、さすがバカリズム脚本という感じだった。

前半はベートーヴェンとシンドラーの関係をイジリも入れながら語っており、どう捏造していくのか楽しみにしていた。

後半からは各々がベートーヴェンについての書籍を書く中で、元々はベートーヴェンの狂信的な信者だったシンドラーが少しでもベートーヴェンを偉大な人物として描きたい理由が前半があったからこそより際立っていた!

色々な人の伝記があって、そこに書かれていることは全てが事実とは限らないとは大人になると分かってくるが、この作品を通して結局は誰かの目を通して書かれているということは、その人の考えが入ってしまうことがあることを、伝えたかったのではと自分自身も"勝手に"想像してしまった。(先生が最後に面白い方に話を予想していたように)

「信頼出来ない語り手」の映画を続けて観てしまいました。

ベートーヴェンを聴きながら毒を浴びる

バカリズムの毒が散りばめられていて面白い。

シンドラーが秘書として関わった晩年のベートーヴェン。小汚くてわがままなオヤジは、子供向け伝記で知った苦悩するベートーヴェン像とはかけ離れている。

大人になってみると、世の中に出回っている伝記の類は、脚色が当たり前だと知ることになる。だけれども、読み物として面白くない伝記は手に取りたくない。そこに伝記作家の筆が発揮されることになり、良きにしろ悪きにしろ、物語として読者を惹きつける方向に仕上がる。

こういった伝記の宿命は、バカリズムは百も承知。「シンドラーがベートーヴェン像を捏造することは普通じゃね」というスタンスで、周りの人間もバカリズムフィルターでカリカチュアしまくる。

日本の俳優が演じることによって、より人物像が捉えやすくなっているし、交友関係も頭で理解しやすい。

ベートーヴェンの素晴らしき音楽を聴きながら、毒を浴びるのも乙でございます。

キャスティングは面白そうな役者さんばかりでしたが バカリズムの面白...

キャスティングは面白そうな役者さんばかりでしたが

バカリズムの面白さが感じられなかった。

設定の面白さや会話の面白さなど

バカリズムらしいさがあまり感じられなく

普通のストーリーになっていたので

退屈に感じてしまった。

バカリズムの脚本のドラマは

いつも楽しませて貰ってるので期待していたが

全体的に暗くてウトウトしてしまった。

理想、幻想、妄想…真実?

ベートーヴェンの死後、著者でベートーヴェンに纏わる嘘を書いた元秘書のシンドラーの話。

音楽室に忘れ物をして取りに行った生徒と音楽室でピアノを弾いていた先生が、ベートーヴェン談儀をしている体で、1822年にベートーヴェンの大ファンだったシンドラーが、秘書になる様子からみせていく。

タイトルは確かにその通りだし、特報ではガッツリコメディみたいな印象だったけれど、シンドラーとベートーヴェンの関係性や、著者ベートーヴェン伝を書くに至る過程、そしてその後の話しを案外マジメに見せてくれる感じ。

かといって堅苦しかったり暗ったるかったりもなくちゃんとおふざけは忘れずコミカルだし。

この辺の話しに詳しい人には異論があったり物足りなかったりはあるのかも知れないけれど、ほぼ知らない自分にはとても面白かった。

全237件中、181~200件目を表示