「映画製作における永遠の命題」JOIKA 美と狂気のバレリーナ 蛇足軒妖瀬布さんの映画レビュー(感想・評価)

映画製作における永遠の命題

映画製作における永遠の命題がある。

〈本物が芝居を習うか、役者が技術を習うか〉

特に身体表現を主題とする本作のような作品を企画・開発する際には、

この問いが常に付き纏う。

そして、ストーリーテリングにおいても、

観客の共感を呼ぶ劇的な脚色を選ぶか、

あるいは実話の持つ生々しさや不条理さを含め、

事実に忠実なシナリオを貫くか、議論が繰り返される。

本作『JOIKA 美と狂気のバレリーナ』が選んだ方法は、

これらの問いに対する一つの明確な回答であり、

その選択こそが、

この映画を単なるサクセスストーリーや感動作品とは一線を画す、

独特のリアリティを持つ作品となっている。

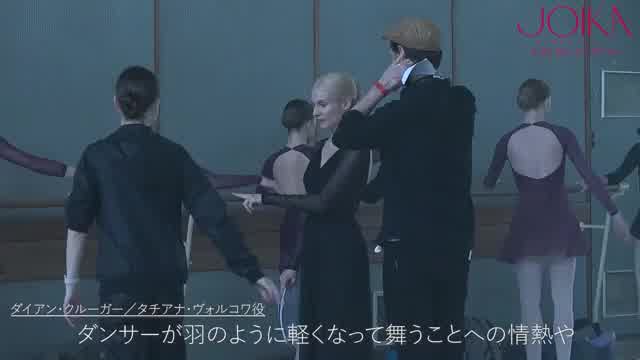

キャスティングにおいては、

本作はバレエ経験のある俳優

(俳優訓練の一環で習得した可能性もある)、

タリア・ライダーを主演に据えつつ、

主人公ジョイ・ウーマック本人の身体操作を吹き替えとして前面に押し出すという、

非常に挑戦的な手法を採用した。

これは、単に役者に技術を習得させる、

あるいは技術者に演技をさせるという従来の二元論を超え、

演技者としての情感表現と、

世界最高峰のバレエ技術に裏打ちされた〈本物の身体操作〉が発する説得力を融合させようとする試みと言える。

シナリオは、

ジョイ本人のたどった実話に基づいているため、

その道のりは極めて劇的である。

しかし、

本作の演出は、徹底したストイックさ、

不必要なけれん味を排除したリアリズムに貫かれている。

感情を過度に煽るような音楽やモンタージュは極力抑えられ、

ボリショイバレエ団という特殊な世界の厳しさ、

指導者たちの容赦ない言葉、

そして何よりも主人公自身の孤独な努力と内なる声に静かに焦点を当てる。

葛藤はセリフよりも足元のヨリに忍ばせるような、

感動作として観客の涙を誘うことを目的とするのではなく、

バレエという芸術に人生を捧げる一人の人間の、

過酷ながらも純粋な探求の過程を、

冷徹なまでに誠実に描き出そうとしている。

後半の舞台シーンを含むバレエ描写における音響効果もまたストイックだ。

オーケストラの華やかな調べではなく、

効果音のような一定のミニマルな音楽のみが流れ、

そこで強調されるのは、床を踏むトウシューズの音、

激しい呼吸、そして筋肉、骨の軋みにも似た微かな音である。

これは、バレエが単なる視覚的な美しさだけでなく、

研ぎ澄まされた肉体と精神が発する「音」の芸術でもあることを示唆すると同時に、

観客の注意をダンサーの身体そのもの、

その努力の痕跡へと向けさせる。

バレエ経験者はもちろん、

スポーツ未経験者でもケガに関しては、

この音が持つ意味、

その裏にある途方もない日々を容易に想像できるだろう。

観客にとって、この作品は単なる映画を超え、

自らの経験と重なり合う共感と再認識の機会となるはずだ。

そして成功や栄光の陰にある、

見過ごされがちな現実や苦悩に光を当てる本作の姿勢は、

現代社会におけるあらゆる分野のプロフェッショナルが直面するであろう問題とも共鳴する。

まとめ

『JOIKA 美と狂気のバレリーナ』は、安易な感動を排し、

ドキュメンタリータッチの硬質な視点でバレエの世界、

そしてそこで生きる一人の女性の姿を描き切った作品である。

製作陣が選択した、演技と身体操作の融合、

そしてリアリズムを追求した演出は、

観る者にバレエの「美」だけでなく、

その美を生み出す「狂気」とも呼べるほどの情熱と、

それに伴う犠牲、

そして研ぎ澄まされたプロフェッショナリズムの真髄を鮮烈に焼き付ける。

一般的なエンターテイメント作品ではないかもしれないが、

その誠実さと独自のスタイルは、

バレエという芸術の奥深さ、

そして人間の可能性と限界について深く思考する機会を与えてくれる作品といえるだろう。