「役者の熱に脚本が焼かれた邦画サスペンスの不均衡」爆弾 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)

役者の熱に脚本が焼かれた邦画サスペンスの不均衡

日本映画界はときに、俳優一人の「熱量」に作品全体が飲み込まれる瞬間を持つ。本作はまさにその典型例であり、佐藤二朗という稀代の個性が、脚本の構造的脆弱さを凌駕してしまった、幸福でありながら不幸な作品であると感じた。

本作の主軸は、取調室という密閉空間で展開する「時間制限サスペンス」。拘束された中年男スズキ・タゴサクが、次々と爆弾の在り処をほのめかす。刑事・類家らは言葉の罠に翻弄されながら、現実に起こる爆破事件の真相を追う。構造としてはシンプルな「爆破予告×尋問劇」だが、永井監督は会話劇の緊張と都市スケールの捜査劇を並行させることで、スリラー的ダイナミズムを狙った。

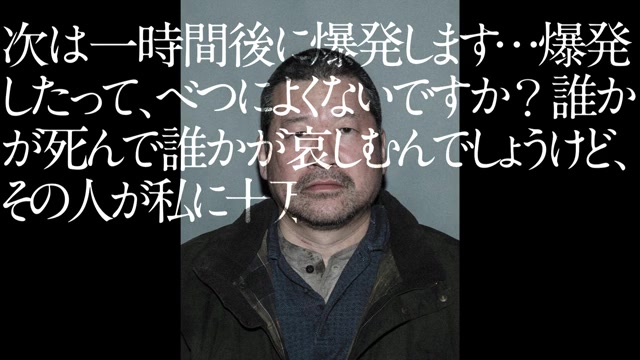

しかし、最大の成功点であり同時に致命的な不均衡の原因が、佐藤二朗演じるタゴサクの存在。佐藤は得意の緩急自在な語り口を極限まで鋭利化し、笑いと狂気の境界を曖昧にする。彼の台詞は一見漫談のように始まり、気づけば哲学的独白に変わり、瞬間的な絶叫で空気を切り裂く。取調室の温度を自在に操るこの演技は、近年の邦画でも稀に見る緊張の連鎖を生み出していた。

だが、その圧倒的な「人間力」が、映画全体の呼吸を乱す。後半、明日香と息子・辰馬の悲劇が明かされるにつれ、タゴサクは物語の中心から外れ、ただの“媒介者”として退場していく。観客が彼に抱いた畏怖と好奇心は、何の出口も与えられないまま空転する。脚本が用意した「母の贖罪」「息子の復讐」「環状線爆破の共犯者たち」という複雑な因果構造は、二朗の怪演によって押し流され、結果的に焦点を失った。まるで主役の熱に、脚本そのものが焼かれたような後味だ。

とりわけ後半の“真相編”は、観客が抱く時間軸の整合性への疑問を無視したまま進行する。母が息子を殺害したタイミング、タゴサクが依頼を受けた経緯、爆弾が起動する順序——これらの重要要素が感情論で処理され、推理的満足が得られない。物語の動機が“母性愛”と“贖罪”という抽象概念に逃げ込んだことで、サスペンスとしての骨格が崩壊してしまった。

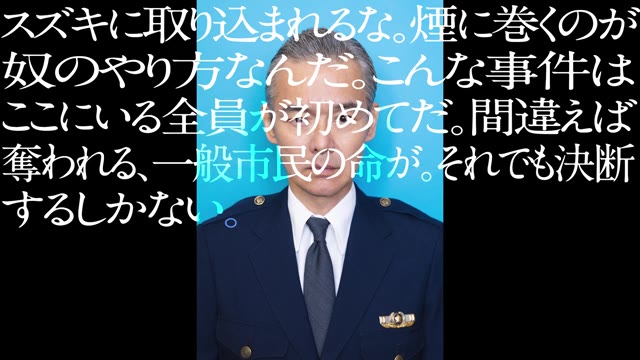

一方、取調室での台詞応酬は見事だった。山田裕貴、染谷将太、渡部篤郎という実力派が、それぞれ異なる温度でタゴサクを包囲する構図は、舞台劇的でありながら映像的にも緊張感を保つ。特に染谷の冷ややかな視線と、渡部の上司としての理性の崩壊寸前の表情は、組織と個人の矛盾を映し出していた。ここだけを切り取れば、社会秩序と狂気の対話という普遍的テーマに到達していたと言える。

問題は、その到達点を越えた先に“思想の深度”がなかったことだ。タゴサクの「人の命は平等じゃない」という挑発的モノローグは、観客の倫理観を刺すようで刺さない。いまや誰もがSNSで同種の言葉を見飽きている時代に、これを最終命題として提示するのは物足りない。狂気の中にロジックを見出すような“説得力ある悪”を構築できていれば、物語はもっと長く観客の記憶に残っただろう。

つまり、『爆弾』という映画は、俳優たちの演技が一級品であるがゆえに、脚本の不備が露骨に見えてしまった稀有な作品である。前半の緊張感は邦画サスペンスの到達点に近い。だが、終盤の混乱と消化不良は、「俳優が作り出したリアリティを、脚本が回収できない」という邦画の長年の課題を露呈した。

佐藤二朗の怪演は確かに称賛に値する。しかし、彼が築いた心理的密室を壊すのは、演技ではなく物語の必然でなければならなかった。あの圧倒的な演技の熱を活かし切れなかった脚本の“設計ミス”こそ、この映画最大の爆弾ではないだろうか。

共感ありがとうございます!

佐藤二朗は、今までどちらかというと舞台向けの演技をする俳優でしたが、コロナきっかけで映画にドンドン出るようになったら、映画界に佐藤二朗っていうカテゴリーが出来るくらいに浸透しましたね。原作未読なんですが続編があるみたいなんで、このまま突っ走って欲しいと思いました。

共感ありがとうございます。

レクター博士の様に見た目から知性を感じさせる悪と違う、スズキタゴサクは全くの異生物、毒虫みたいで興味深かったんですが、あれじゃあ容疑者Xの献身ですよね。

映画チケットがいつでも1,500円!

詳細は遷移先をご確認ください。