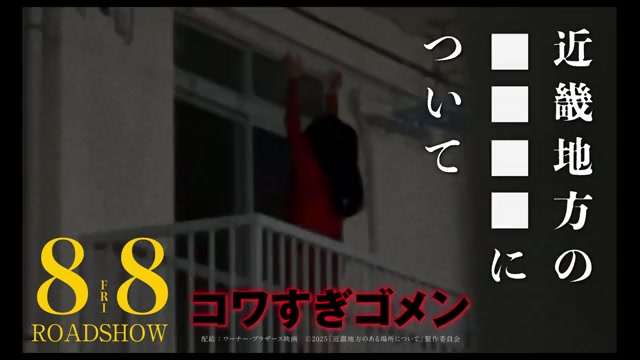

近畿地方のある場所についてのレビュー・感想・評価

全194件中、141~160件目を表示

センス無っ!

いろいろセンスの無さに呆れた。

●そもそも原作も面白くない。似たような怪談話の寄せ集めて並べただけでしかない。映画も当然それにならってソレでしかない。ストーリーに広がりや創造性がないのだ。

●それぞれの怪異が結びついていない。首の曲がった男の子、赤い女、貼られた奇妙な絵…その謎が回収されないまま互いに機能しない。ただ近畿ってだけ。謎解きサスペンスになっていない。映画にもなった小野不由美の「残穢」は同じようにライターが怪異を追うものだが、まるで違う。それぞれの怪異を追ううちにそれらが徐々に結びつき、呪いの正体に迫っていくドラマが良くできている。ただ怪談を並べるだけで一本の映画としては入りこめない。怪談を並べるだけなら同じく小野不由美・原作の「鬼談百景」の方がひとつひとつの怪談の語り口の完成度をとってもレベルが違う。

●お化けの見せ方も紋切り型。ぼんやり後ろに立ってるとか散々やってきたことしかやっていない。意外な登場の仕方がまるでない。

●雑な描写が多い。同僚が地下の資料室で変になってるのに翌朝までほったらかす、人が目の前で死んだのに通報もせず行ってしまう、なぜかわざわざ夜になって呪いの祠に行く(隣の席の人も言ってた)…。ホラー舐めてると言われても仕方ない。

●最後のクリーチャーが極め付き。笑ってしまった。心霊系ホラーでソレ出したら負けじゃないか?「イット」のパクリ。ちなみに「イット」の化け物の正体は宇宙生物。もう幽霊とか関係ない。

内容のない原作に無理くり何か足した感じ。

今、ホラー見るなら「ドール・ハウス」が面白い。

期待していた感じとは違い、微妙……

原作小説を読んで面白いと思っていたので、映画も観に行ったものです。

大まかな流れや怪異の原因などは原作で分かっており、謎を追うようなミステリ要素が楽しめないのは仕方ないとして、どんな風に映像化されるかと期待していたのですが。

期待値が高かったためか、映画は微妙……という感想で。

冒頭からあからさまに怪現象を見せたり、分かりやすい異様な言動とかクリーチャー感とか、お化け屋敷的に驚かせる方向のようで、期待していた感じとは違うなと。

収集した情報を映像で見せるというのは納得ですが、映像内の声がうるさくて怖さとか不穏さがあまり感じられない部分が多かったです。

動画配信者の映像も露骨にふざけているしうるさいし、恐怖より不快感や滑稽さの方が大きく、あえてそうしてるのか?と。

終盤も、車で突っ込んだり石に吸い込まれたりとか、ブラックコメディのようにも感じましたし。

日本昔話風のアニメ映像については、こういうのありそうというクオリティと、そう見せるかという意外さがあり、ネタとしても好感が持てて面白かったです。

映画のストーリーとしても、怪異の関連性が分かりにくかったような。

異様な石の力により死者が怪異になって蘇る、その怪異はお札や呪いの動画を媒介して命を奪うようになる、ということかなと解釈していますが。

しかし、冒頭の編集者の怪現象のくだり、呪いの動画を見て了親子に憑りつかれたと考えられますが、未来の自分が現れて目を潰すというのはどういうこと?と。

失踪した少女の目撃情報でも目が消失していたようですが、そうなる基準がよく分からない。

編集者の妻の奇行も、何故?どういうこと?と。

過去に自死していた人も、死の前にはこんな奇行があったということなのか?と。

また、瀬野千紘と小沢の関係性も分かりにくかったような。

親しい仕事仲間というのは伝わりますが、小沢の方だけ「千紘さん」と下の名前で呼んでるのは何故?と。

下の名前で呼ぶ程親しいということかもしれませんが一方だけですし、仕事上の付き合いかプライベートでも友人なのかよく分からず、若い方が年上を下の名前呼びは違和感がありました。

最後の方で友達だといったセリフがありましたが、それならそれで最初にもっと分かるようにしてくれた方が良かったのではと。

千紘の異様ながら同情もできる執念を元にした話や、その執念が伝わる菅野美穂の演技は良かったと思います。

映画化のプロデューサーに関する記事で、「ミッドサマー」や「呪詛」を意識しているようなことが書かれていたので、期待していたのですが……。

原作のイメージでは「呪詛」のような構成が合っていたような気もしますが、まあ「呪詛」そのまんまになってしまうよな……とも思います。

なんか見たなあと思ったら

前半のパズルをはめていくような展開はとても面白くて引き付けられました。

しかしいかんせん自分の理解力が乏しく、結局最初の失踪事件はなぜだったの?

チェーンメールで亡くなったギャルはなんの因果関係が?

失踪した上司の奥様はなぜあんな感じに?

なぜ動物が身代わりになってくれるの?

などなど1度観ただけではよくわかりませんでした。小説も読んでから行けばより楽しめたのかな。

ジャパニーズホラー特有の(?)救いがない鬱エンド。

つい最近似たような映画をみたなと振り返ったら

ああ、ドールハウスだ笑

邪悪なものとは

根底の邪悪なものとなった理由が不明瞭である。

もし昔話の様なものがあったとして、そこに至るまでの境遇だとは思えず、もし地球外的なものであったら尚のこと明確な要因を加えて欲しかった。

そこが不明瞭な状態で邪悪なものの行為を見せられても納得が出来ないし、もしそのものが行う行為を止めれないとした場合、そのものは何を目的にしているのか?

そんな不安の中、後半に邪悪なものが主人公の要求を叶えるため見返りを求める点は納得出来ることなのだが、それまでに起こった数多の事象に於る見返りとはなんだったのか?とても気になり、その暗部だけを羅列し見せられている切り取られた映像の様に感じた。

特に大学生の事象は逐次追っていくのだけど、こちらに関しても表裏は裏のみしか示さない。

やはり物語の根底にある「何かを差し出す代わりに見返りを」を語るのであれば、主人公以外に関してもその部分をラストで述べるべきではなかったのだろうか。

映像に関しては80年代、90年代のテレビの作風を上手く作っている点は技術の高さを感じられた。

そうくるかぁ

最後に良い意味で裏切られます。

もう一度、観返したら幽霊達の動きも違って見えるかも?

近畿地方に近い所に住んでいるので、ちょっと嫌かもです笑

涼しくなるので夏に観た方がいいです。

つまらなくしたなぁという感想。

原作にある

ましろさま

まさるくん

ジャンプ女

山を挟む、ダムと団地という

つながりがあまり描かれず

低品質のCGでよくわからないB級映画のような終わり方。

原作がとてもおもしろかったため、とても残念。

動物愛護団体からの炎上必至の〝妖し〟

関連資料やPCは2階や3階の窓がある、明るい会議室に移して仕事しませんか。

もちろん背中は壁際になるような机の配置で。

それから、わざわざ夜に山に登ったり、川口の事件現場に行くのはやめて、翌朝明るくなってからにしませんか。

というか、明るい現場を背景にして同じように怖い映画を撮れたら、それはそれで凄い。

残された資料からの謎解きミステリーで、その不気味さと色々なことの繋がりが、だんだんと分かっていくプロセスは、テンポよく楽しめました。

結局、失踪した彼の原稿なんて無くても、残っていた資料でほとんどのことが分かっちゃうのは、半分お笑いのようでした。

〝それ〟のオチですが、

へえ〜、デジタルで撮れるんだという、物理的な実体のある妖怪みたいなものだったのは、サイコホラーや心理サスペンスのように人の心に帰着する話ではないので、まぁ仕方ない。

でも、無駄に分からないままのところが多すぎて(とはいえTENETのようになんとか解明したいという気にもならない)、残尿感のように中途半端なもどかしさは残る。

・あやつは生贄が欲しいのか、呪い殺したいのか

・山の精霊的なモノから人間の姿で娑婆に出たいのか

・生き物というのは、魔除け効果のためではなく、炭鉱のカナリヤのような危険察知機能でしかないのか

・トンネルのあの子たちは車にドンと撥ねられるような物理的な実体があるが、それだと保管というか普段の隠し場所に困るのでは

・わざわざカメラ撮影中に自殺させるなんて、SNSの活用の仕方が半端ない

これからの妖怪や化け物は、ネット利用もできないと、怖がって貰えないし、動物愛護団体からも糾弾されるので、要注意です。

絶対に嗤ってはいけない“菅野美穂”2025

すっかり名優になりましたね、夙川アトムさん。

また見たいなぁ…バブリーな昭和時代のTVプロデューサーに扮した業界用語漫談。

「ザギンでチャンネーとシースーどうです?」的な。

それはさておき、流石は…白石晃士監督!

モキュメンタリーとドラマの巧みな融合。

一見すると、全く関係無さそうな数々のオカルティクでファンシーな怪異達が、

点と点が結ばれて線に生り、その線がまるで主人公達を囲む様に円となり…やがては呑み込むの連鎖。

まるでアハ体験😁

今作は、まるっと噺を理解した上で、2回3回と映像に重点を置いて観ていけば、

新たな怪異や変化が、まるで間違い探しの様に散りばめられているかも。

今迄の白石作品でお馴染みの演者さん達も出ていて、そう云う意味でもニヤつける😁

多分、噛めば噛む程味が沁みるスルメみたいな作品かと。

そして、今作を観て改めて思う。

中田よ!どうして『事故物件』はあぁなった!と。

星0.5すらも付け難い

原作(単行本)が好きで観に行きましたが、文庫本を実写化したようで未履修だったせいもあり、非常に残念だと感じました。

てっきり単行本を映画化するとばかり思っていた為、あの伏線の数々をどうやって回収するのかとワクワクしていれば、最後に出てきたのはコダマの進化系がラスボス。

首吊り屋敷のシーンだけ怖くてドキドキ出来ました。

うん

初めてコメントします。小説とは別物です。

なぜ日本のホラーは毎回毎回こうなるんですか?

BGMがホラー映画とあってなくてうるさすぎる。ラストでCGの幽霊と対峙させる、しかも全然怖くない。エンディング曲があって無さすぎる。チープすぎる。謎のファンタジー要素を入れる。

小説のじっとりとした怖さがなくなりただのJホラーになりました。

途中までは確かに怖いシーンもありました。久々に当たりだと思ったらラストがあまりにもひどいです。監督さんは小説を読んだことあるんですかね?

短編小説も読みましたが宇宙人説とかそういうのは求めてなかったです。ホラーを見たいんですよね。

映画が終わったあと会場から失笑が漏れました。「なんだこれw」「は?w」など。私も同じ気持ちでした。終わってすぐ帰りました。

ホラーは今後二度と映画館では見ません。

評価低いみたいですが、僕は面白かったです♪

突然失踪したミステリー雑誌の編集長。

どうやら彼が特集しようと取材していた過去の事件に真相が隠されているようで…。

結果的に、宗教と神の存在というスピリチュアルなオチに行き着き、しかもそれを敢えて可視化してしまう事によって評価が分かれる結果になっているのでしょうか?

確かに、あの宗教団体について、解散に至った理由とか、もう少し深掘りして欲しかった気もしますが…。

白石監督らしいっちゃーらしい作品だと思いました(笑)

この映画を見た人、ぜひ黒沢清の『Cloud』も見てみてください。

血、死体、ゲロ、目ん玉…すべてグロテスクで(リアルを追求したかのような演出が)すべて気持ち悪い…ただただ気持ち悪いだけです。編集を上手く行って“記号”で示すことができたはず…(子供が見たら変な感性が染み付いてしまうだろう)。

ストーリーも、結末を見て“あーそうだったのか”と思わせるようなものでもない。アーカイブを映画として見せる手法も一見斬新なようで凡庸。

効果音とショッキングな映像で驚かせようとする映画で、黒沢清の『Cloud』と較べればそのショット・編集・色彩の技巧的な洗練の程度の違いがはっきりと認められるだろう。

原作・背筋さんのファンで視聴しましたが…

元来映像ホラーが苦手でしたが、

背筋さんの作品が好きだからこそ

原作をどう映像・ストーリーに置き換えるんだろうという興味が湧き視聴しました。

結論から言うと酷いラストでした。

中盤までの展開、恐怖体験は面白かったんですが

中盤以降の原作にないストーリー(失踪した上司の最期・石を見つけた後)など

なぜこんな結末になってしまったのかと

非常に残念です。

モキュメンタリーの作品なのに、

現実とはかけ離れたストーリーでした。

普段映像ホラー視聴後は、

お風呂、トイレでもビビり散らかしてる私ですが

結末のおかげで何も怖くなくなりました。

期待していた分、残念でなりません。

本監督だけでなく全ての方に言えますが

なぜホラー映画のラストはCG・過度な着色をしてしまうのでしょうか…

最後の10分までは★4.5の作品

日本ホラー映画としては数少ない本格的モキュメンタリー手法を劇場用長編で成立させた意欲作であり、残り10分までは90点だったのに、最後の10分で30点になってしまった非常に残念な作品でした。

モキュメンタリーとは、mock(模擬)+documentary(ドキュメンタリー)を組み合わせた造語で、架空の出来事を、あたかも現実のドキュメンタリーのように見せる映像手法 です。

序盤から中盤にかけての取材映像の質感や掲示板書き込み、資料映像を駆使した構成は現実と虚構の境界を巧みに攪乱し、舞台を近畿地方とすることで日本の歴史的記憶や民俗的恐れを背景に、地名を明示しない匿名性が観客の没入感を強化している一方、ラスト10分で得体の知れない恐怖を具体的ビジュアルとして過度に提示しモキュメンタリーのリアリティを損なった結果、ホラーの本質である「想像力の余白」を自ら閉ざしてしまいました。

これは最後まで怪異の正体を明示せず観客の解釈に委ねた1999年の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が都市伝説的な広がりを獲得した例と対照的であり、見せない一貫性を貫けば上映後も恐怖が持続し得た可能性が高い作品であっただけに非常に残念です。

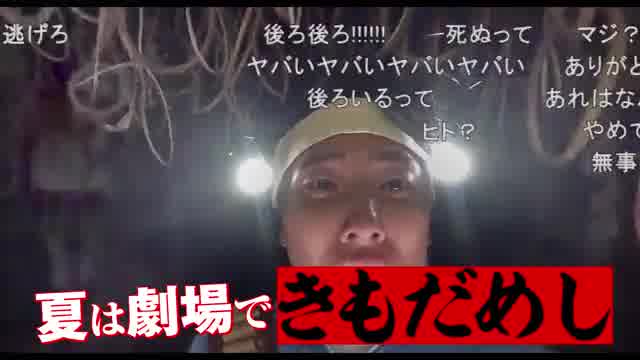

画面酔いします… 劇中動画が凝ってて面白い!!

手持ちカメラの手ブレ映像で激酔いし、グロッキー状態で鑑賞しました…

ホラー作品って、手持ちカメラ好きですよね〜。

登場人物の目線を体験できる、荒い画質で幽霊のディテールを誤魔化せる、俯瞰視点だと難しい演出ができる、手ブレが“味”になるなど、便利なのかな。

演出自体は好きなのですが、私みたいに酔いやすい人間にはかなり辛い…

閑話休題

視聴者投稿動画、昔のテレビ映像、日本昔ばなし、どれも作りが凝ってて最高でした!!

ガラケーとかパラッパラッパーとか、時代の再現に制作陣のこだわりを感じました笑

特に、ニコ生動画はこの映画で一番恐かった〜!

ホラーの課題(?)とも言える「怪異の正体を如何に恐く見せるか」ですが、それはイマイチでした。

石と植物の中間みたいな生き物なのか…猿の手や黄泉比良坂が関係してるのか…デザインの意図も私にはわかりませんでした。

怪異の正体がわからないまま終わるのは良い(論理の外にあるからこその怪異!)のですが、編集長の最後、SNSの動画の意図など、もう少し意味を推測できる情報は欲しかったかもしれません。

原作にはあるのかな?

怪異の起源を解明して解呪する話ではなく、怪異に会うことが目的と分かったときは、ミステリー作品的な面白さを感じました。

何とも言えない「手抜き感」。ホラーの名を借りた高校の文化祭的な作品。

本作の原作は未読なので、原作者に対するレビューではないことをご了承ください。

今年は戦後80年の節目の年で、戦争関係映画の鑑賞スケジュールが数珠つなぎになっているので、箸休めの意味も込めて別のジャンルの映画を観に行くことにしていました。

演技に一定の評価のある菅野美穂が主演である事と、映画館の座席表が味付け海苔みたいに真っ黒になっているので本作を急遽観に行きました。

まず始まってすぐにオカルト雑誌の編集者が失踪するという展開。ホラー作品にはよくある手法なのでこのあたりは別に問題はないのですが、失踪した男を探すために彼が取材していたSNSや心霊特集番組の動画を、菅野美穂と赤楚衛二が視聴し始めるけれど、これがYoutubeのフェイクホラー画像みたいなお粗末な出来。画像が揺れていて解像度も荒く内容がよくわからないうえに少しも怖くない!

題名が「近畿地方のある場所について」なので、謎を解き明かしていくうちにある場所に辿り着くのかと思っていたら、色々うやむやの状態の中で失踪者を発見。クルクルパーになっている彼を説得して連れ帰ろうとするけど、彼の妻も彼自身も、ベランダの柵の矢のように尖った所に自分から突っ込んでいって死んでしまう。普通はここで警察を呼ぶはずなのにただ逃げ帰るだけという謎行動。

更に他の動画を精査していると、変な新興宗教の活動を収録した画像にクニャクニャ踊る菅野美穂が写っているのを見つけてしまう。理由を聞くと以前子供を亡くして心神喪失状態になっていたのを新興宗教に救われたのだという。

それから観客を怖がらせようとして実質滑りまくっている映像を延々と見せられて、ラストで「子供が還ってきた」と、嬉々としている菅野美穂が赤ん坊にしては大きすぎる「おくるみ」を抱いて画面に現れて、中からイソギンチャクのバケモノが出て来て終了という鑑賞料金とポップコーン代を無駄にした最低な終わり方でした。

唯一救われたのが椎名林檎の主題歌が良かった事なのですが、随分久しぶりに10人以上の途中退席者と、初手から終わりまで気持ちよさそうに昼寝している観客の多い作品でした。

最後…

原作を読んだことがあり、とても楽しみにしていました。正直内容をほとんど忘れていたので、新鮮な気持ちで観れると思いました。映画前半の方は、原作通り様々な話が次々と繋がっていき、とても楽しむことができました。しかし、話が続いていくに連れ、あれ、と思うところが多々ありました。最後の方はCG要素も多く、正直がっかりしました。背筋さんの作品はあのような結末のものなのだなと誤認させてしまう可能性があると思い、少し残念です。監督の自我かわかりませんが、この作品に関わらず、他人の作品を借りている立場なのに、エゴを出してしまうのを抑えられないのかなと疑問に思います。

こわい!…けどなんか違う!

初めての映画がこれは最悪でした。確かに怖いのですが、分かってない部分が多い(赤い女、動物を飼うなど)

お化けや幽霊ではなくモンスターらしきものが出てくるのがほんとにだめだった。

鑑賞前のドキドキ度 ★★★★★

鑑賞後の満足度 ★★☆☆☆

おすすめ度 ★★☆☆☆

面白かった…かな??

原作が好きで、映画化とても楽しみにしてました。

集めた資料映像はとっても良く出来ていて、邦画ホラーの面白さが際立ってたと思います。

単行本版で1番好きな話が、母の引っ越し先の団地が飛び降り自殺の名所の話なのですが、映画のシーンは短いなりにまとまっていて、小説とは違う怖さがあり良かったです。

あと、失踪した編集者の奥さんが怖かった…。人間なのに、人間の動きしてないのが怖くて良かったです…。

2階でバタバタ暴れてるのも、得体の知れないバケモンすぎて好きです。

でも、邦画ホラーの面白さはトンネルのところまでかな…と、個人的に思います…。

正直トンネルもあんまり怖くなかった。

終盤は、ギャグ?かな…??という感じです。

岩に引き込まれるシーン、笑っちゃいそうになりました。

やっぱり、幽霊?の全貌がはっきり分かると、想像の余地が無く白けちゃいますね。

どんなバケモンなのか分からない、白い手だけが映ったり、赤い女の後ろ姿とか、正面から見ると頭がないとか、想像掻き立てられる方が恐怖心煽ってくるよなー…と思ったり。

ジブリの白いこだまの手がうじゃうじゃ版、全然怖くない上に登場の仕方も迫力ないです。

ジャンプスケアが無く、全体的にジトっとした怖さでした。

個人的にジャンプスケアが苦手なので、安心して見れましたが、人によっては物足りなさあるかも…。

皆さんと同じ意見

自分も、皆さんと同じで良い作品なのに、ラストでの、あの怪物は頂けませんでした。

どんな形をした怪物でも、誰も納得出来ないとおもいます。

なるほど菅野美穂さんが、というおちはよかったですね😀

全体に、雑誌の記者が事の真相を突き詰めて行く過程は新鮮でした。

白石監督は、以前「来る」で最後まで化物の正体を見せず終いで、観客は正体を出した方がよかったと言われてましたが、今回は怪物をラストに出して納得させようとしましたが、返って失敗になったと思います。

全194件中、141~160件目を表示