「世界情勢の激流とラトビア」Flow つとみさんの映画レビュー(感想・評価)

世界情勢の激流とラトビア

「ROMA/ローマ」のレビューで我が心の師匠・アルフォンソ・キュアロンの話を書いたのだが、実はもう一人、心の師匠と呼ぶべき御仁がいる。

日本が誇る偉大な監督、押井守である。師匠は教えてくれた。「映画の感想はどこまでも自由だ」ということを!

ご本人が明言してるわけじゃないのだが、押井氏の映画評や対談を読むにつけ、そのあまりの奔放さに「あの映画そんな事言ってた!?」となりながらも、「そうか、自由でいいんだ」と心がスーッと楽になったことを覚えている。

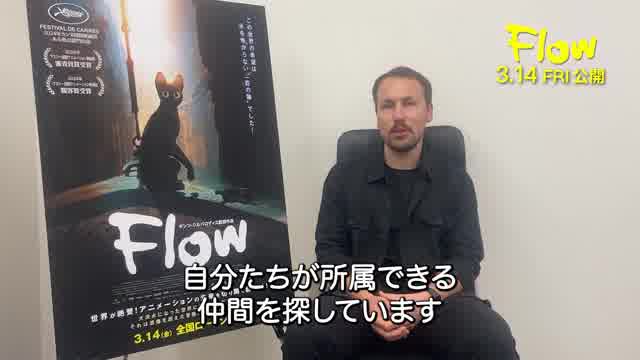

というわけで、「Flow」の話だ。

これは社会主義国家崩壊後、資本主義の海に飲まれるラトビアを描いた物語だ。

かつては世界を二分していた共産主義陣営と資本主義陣営だが、もはや猫たち陸上動物のテリトリー(共産主義)は海(資本主義)に領土を奪われつつあった。

それがソビエト崩壊によって一気に資本主義の波にのまれ、このままでは溺れてしまう、というところにカピバラ船長のボートに拾い上げられる。

慣れぬ海上での暮らしは、慣れぬ自由経済の暮らし。競争原理で何度もピンチを迎えながらも、器用に資本主義に適応してきたカピバラや競争社会とは無縁の生活手段(宗教)を持つヘビクイワシ、ガラクタ集めに夢中(芸術家)なキツネザル、おこぼれに預かるだけ(援助される国々)の犬どもと世界の潮流を流されていく。

海が飲み込んだ世界で、クジラは絶対王者のように振る舞う。同じ哺乳類でありながら、資本主義世界で生まれ資本主義世界で一生を過ごすクジラは、気まぐれなのか偶然なのか、猫を助けてくれることもある。

少しずつボートの生活に慣れていく猫が、カピバラを真似て魚を獲り、海中の魚の美しさに目を奪われるシーンがある。

慣れてみると海には魚がたくさん泳いでいて、少し頑張れば食うに困ることもない。

その日の糧を得たらさっさと昼寝してしまうカピバラを見る限り、そんなに悪い世界でもないのかもしれない。

話が進んだところで、ヘビクイワシが仲間を離れる下りがあるが、あれは宗教が人々を救える、という理想の終焉である。

ヘビクイワシは猫を助けたり、ボートの舵を引き受けたり、雨の日も雨宿りできる場所もなく、崇高な犠牲的精神で仲間を支えてきた。

そんなある日、元々キツネザルの持ち込んだガラス玉を奪い合った犬たちが、ガラス玉を海に落としてしまった。

ヘビクイワシにとっては、そのあまりに唯物主義的な愚かな行為まで尻拭いできなかったのだろう。神は物に宿るのではなく、己の信仰の中に存在するのだから。

ガラス玉はそれを大事にしていたとか、元々持っていたなんてこととは無縁に市場価値の波にさらわれて、もうキツネザルの元に戻ることはない。

犬たちはキツネザルがもう一つ大切にしていた鏡(自分の姿を映す、つまり自己分析や反省)も壊してしまい、舵も半壊。

このことに愛想を尽かしたヘビクイワシはそれまでの献身さを放棄し、仲間の愚かさに絶望して神の御下に旅立つことにしたのである。

こう書くと犬は役に立たない上に厄介者だが、彼らの仲間思いな所は美点である。

例え犬種が違っても、自分に利益をもたらさなくても、仲間だから放っておけない。

結局カピバラやヘビクイワシに頼って生きているだけだし、潮が引いて取り残されたカピバラを助けるのも最初にボートに乗った犬だけなのだが、どんなピンチの時でもあっけらかんとした生き方はある意味サバイバル向きなのかもしれない。

そう、潮が引いた世界は一時隆盛を極め、資本主義が全てを席巻すると思われた世界の流れがまた変わってきたことを意味する。

陸に打ち上げられたかつての王者・クジラは、巨体を横たえて死を迎えるだけに見える。

あれだけの巨大では猫もどうすることもできず、かつて救ってもらった借りを返すこともできず、ただ見ていることしかできなかった。

また行く末が分からなくなった世界で、猫はどう生きていくのか。

ただ、安穏と散歩と昼寝を繰り返していた頃とは違い、猫は魚を獲ることを覚え、舵も動かせるようになり、出会いを通じて自分とは違う生き物たちと協力することもできた。

最初に比べてずいぶんと逞しくなったように見える。

世界は変わる。それは猫にはどうしようもないことで、猫は猫なりに上手く生きていくしかないのだ。

「Flow」にはセリフがない。だから、どんな解釈をするのかは受け手の自由。

多分今自分が一番関心のあることに結びついて、自分だけの自由な「Flow」を再構築することが許されている。

ラスト・シーン、海に現れたクジラは何とか戻ることができたあのクジラなのか、それとも新しい王者なのか。

そして我々の生き方は猫なのか、クジラなのか、カピバラなのか、犬なのか。

思考の翼を伸び伸びと広げて楽しめる、素晴らしい作品だった。