「還暦前夜の僕とZ世代女子の会話」トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦 ノンタさんの映画レビュー(感想・評価)

還暦前夜の僕とZ世代女子の会話

もうすぐ還暦である。ビジネススキルの育成に関わる仕事をしてきた。そして近頃、何か今までの前提がガラリと変わる予感がある。「静かな退職」現象とか、出世よりやりがいと意味だとか。Z世代と呼ばれる若者たちから、地殻変動のような価値の転換が起きているのを感じる。

日本の企業経営者や管理職にはたまったものではないだろうけれど、僕はこの変化を、おおむね好意的に受け止めている。

もちろん、危うさがないわけではない。Z世代には、自殺願望の強さや幸福への諦めといった傾向も見られる。昭和世代からすれば、暴力や公害は減り、携帯もあり、良い時代になったはずなのに——。

とはいえ、Z世代を知ることは、これからの世界を知ることだと思っている。何より楽しい。たまたまでも彼らが話しかけてくれたら、僕はできる限り一生懸命、耳を傾けて話すようにしている(話しかけるのは、今や何かのハラスメントになりそうだから…)。

そんな彼らの一人、会社の後輩の優秀で穏やかなZ世代の女子が「最近ハマった映画」として教えてくれたのが、この『トワイライト・ウォリアーズ』だった。

違和感しかない——。

80年代の返還前の香港が舞台、カンフーアクションの復活。これは、どう考えても僕たち「還暦おじさん世代」のものではないか?

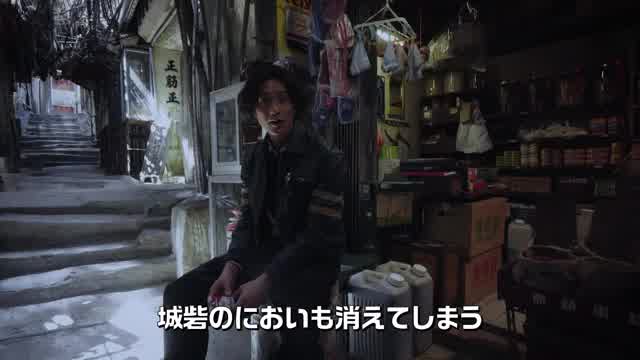

実際、返還前に一度だけ訪れた香港は、猥雑で小汚く、そしてエネルギーに満ちていた。九龍のビルすれすれに着陸する飛行機は、怖かったが記憶に残っている。この映画の舞台である九龍城も、憧れながらも恐れて訪れられなかった場所だった。

だからテンションは上がった。しかし——

上野の映画館、公開から4ヶ月が経った夜の回で、観客の8割が女子、それもZ世代らしき若い子か多かった。なぜ? その謎を探りながら、映画を観始めた。

映画はヤクザ映画のような抗争と暴力の群像劇。誰が主役かも分かりにくい。理不尽に扱われた男が逃げ込んだ九龍城でもまた酷い目に遭う。Z世代が共感する要素など、どこにも見当たらない。もしかして彼らはホワイト化した現代で理不尽に憧れてるのか…。そんなわけない。

物語が進むにつれ、変化していく。

理不尽のなかでも男は九龍城の隙間でなんとか生き延び、少しずつ受け入れられていく。そこには血のつながりも利益もない。ただ一緒に生きるということの中で育まれる絆があった。

映画の中で、みんなで1つのテレビを見て笑う場面が2回出てくる。これは象徴的だと思った。コミュ力とか、チームビルディングとか、そういうものではない。ただ隣にいる人と話すわけでもなく、一つとものを見て、一緒に笑っている。それだけのことが、なぜこんなにも尊く見えるのだろう。

現代の企業社会では、「成果と効率」を前提にした共同体が支配している。親分(上司)は短期成果を背負い、リーダーの仮面を被って部下を追い立てる。対話や傾聴の試みは進んでいるが、それは同時に「しゃべる努力」を求めるもので、しんどいのだ。

それにそのテクニックを成果のために使う人は正直多い。仮面を被っているから、良き人格が育ちにくく、企業的な人格に乗っ取られてしまうのだ。

一方、この映画で描かれる共同体には、しゃべらなくてもいい、役割がなくてもいられる、ただ「一緒にいてもいい」という場がある。

それは結婚や地縁や会社からは抜け落ちた、新しい“受容の形”かもしれない。

僕はずっと、そういう共同体の不自由さから距離を取ろうとしてきたけれど、この映画には心から感動した。みんなで一つのテレビを見たいな、と、思った。

最後に——

この映画は、庵野秀明が『シン・エヴァンゲリオン』で描いた救済の形にも似ている。初期のエヴァが描いたのは「溶け合い」という退行だったが、シンでは「自立した者同士の緩やかなつながり」が描かれた。

『トワイライト・ウォリアーズ』もまた、カンフー映画の形式を借りた、“自立と受容”のユートピアの試みだ。

繰り返し観るZ世代女子たちは「こうあって欲しい世界の幻影」を見ているのかもしれない。

やっぱり何かが変わろうとしている。そんな兆しを感じた映画だった。