「実話の重み」アイム・スティル・ヒア ありのさんの映画レビュー(感想・評価)

実話の重み

原作は本作のモデルとなった一家の末っ子マルセロ・パイヴァの手記ということである。父ルーベンスが軍に連行された時はまだ遊びたい盛りの少年だった。一家の大黒柱を失い途方に暮れる家族の不安と悲しみは如何ほどだったろう。きっと幼い彼の心にも大きな傷を残したに違いない。

ただ、物語はマルセロではなく母エウニセの視点で描かれている。母から聞いた話を元にしているのか、それとも想像を交えながら描いているのか分からないが、ともかくエウニセが我が子を抱えながらルーベンスを必死に捜索する姿がじっくりと綴られている。実に気丈で母性の強さが印象に残った。

エウニセを演じたフェルナンダ・トーレスの熱演も素晴らしく、物語に説得力を与えている。

ちなみに、彼女は今作でも語られていた大使誘拐事件をモチーフにした「クアトロ・ディアス」という作品にも出演していた。そちらでは過激派組織の紅一点を演じており、まだ瑞々しい印象だったが、すでに母親役を演じるようになっていて時の流れを感じた。

時の流れと言えば、老年期のエウニセを演じたのはトーレスの実母フェルナンダ・モンテネグロ。彼女を見るのも「セントラル・ステーション」以来であるが、すっかり老いた姿に感慨深くなった。

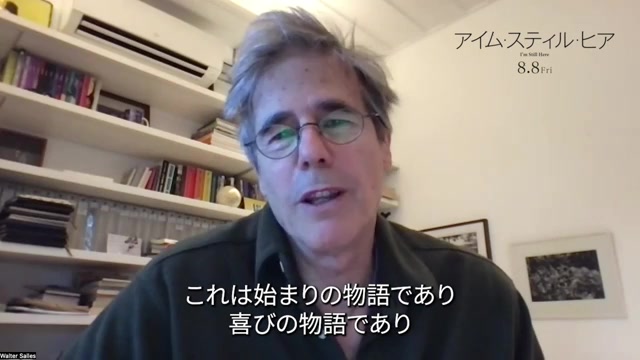

監督はその「セントラル・ステーション」や「モーターサイクル・ダイアリーズ」を手掛けたウォルター・サレス。過去に観た2作品はいずれもロードムービーだったが、今回はじっくりと腰を据えて語るホームドラマとなっている。安定感のある演出で真摯にテーマに向き合う姿勢は相変わらずで、悲劇に飲み込まれる家族の苦悩が画面からひしひしと伝わってきた。

また、当時の軍事政権に対する告発も力強く発せられており、社会派作品としても意義深い映画となっている。

特に、印象に残ったのは中盤のエウニセの尋問シーンである。彼女はルーベンスが反政府運動に加担していたことを知らない。しかし、軍はそんな彼女から情報を引き出そうと、薄暗い独房に監禁して尋問を繰り返すのだ。その恐怖と緊張感に目が離せなかった。

惜しむらくは、後半の展開がやや性急に感じたことだろうか…。ルーベンスの行方を必死に追うエウニセの孤軍奮闘が描かれるのだが、ダイジェスト風になってしまたために作品としての力強さが失われてしまったように感じた。

彼女の晩年を描く終盤も然り。子供たちは夫々に成長して家庭や仕事を持ち立派に自立している姿を見ると、エウニセの奮闘も無駄ではなかったのだな…と思うが、表層的にしか描かれていないため胸に迫るほどの感動は得られなかった。

もっともこの辺りをじっくり描くとすれば、それこそ前後編に分けるくらいの大作になってしまうので止む無しという感じもする。

最後に映画は事件のその後を簡単に紹介して終わる。これにはやるせない思いにさせられた。と同時に、事件からすでに半世紀以上が経っており、風化を防ぐ意味でも多くの人に本作が届いて欲しいと思った。