「技巧派監督が撮ったPTA作品のような大河ドラマ」ブルータリスト いたりきたりさんの映画レビュー(感想・評価)

技巧派監督が撮ったPTA作品のような大河ドラマ

ムチャな喩えだが、いわば『第三の男』の技巧派キャロル・リードが『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』のようなポール・トーマス・アンダーソン作品を撮ってみせた、といった感じだろうか。

途中15分の休憩を挟み前・後半100分ずつの長尺、ビスタビジョンでのフイルム撮影にこだわった映像、大胆さと繊細さが光る構図、隅々まで意匠を凝らした音響——とにかく全編にわたり才気がみなぎる。戦後アメリカの一断面をあぶり出す濃密な大河ドラマでありながら、どこかクールな現代アート、インスタレーションのようにも見える。そんな本作を『TAR/ター』や『関心領域』など昨今のアート系作品の潮流に与する1本と見做してもいいだろう。

そうした独自性は、音楽の使い方ひとつをとってみても明らかだ。

たとえば妻・姪との生き別れから主人公のアメリカ到着までを一気に見せるオープニングでは、客船の汽笛か巨大製鉄所の騒音を連想させる奇抜な「序曲」が鳴り響く(※余談だが、耳にした瞬間、某FM局のステーション・ジングル「♪エイティ ワン ポイント スリー」が思い浮かんだ…笑)。

かと思えばラストは、ヴェネチア・ビエンナーレの背後に流れる打ち込みのクラブミュージックに続けて、エンドロールのディスコサウンド「One for You, One for Me」で幕を閉じる。まるで『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』が描く1980年代に直結するかのように。

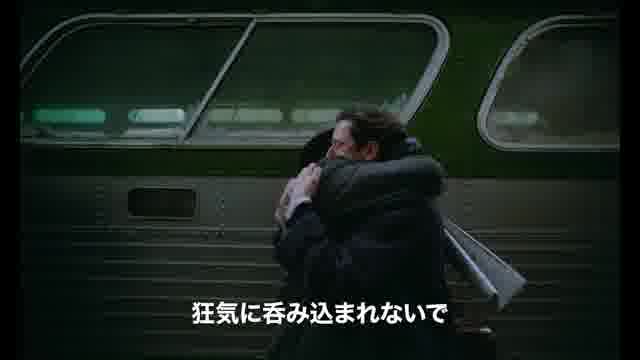

しかし映像面では、こうした数々の才気走るシーンより、風船と花束を携えた主人公たちが妻や姪を駅で出迎える場面の方が印象に残った。なんてことないシーンだが、絶妙な色彩設計が1953年という時代を彷彿とさせる。まるでソール・ライターの写真のようだった。

そんな本作でもう一つ触れておかなければならないのは、昨今の米アカデミー賞ノミネート作の中で『関心領域』や『リアル・ペイン~心の旅~』と同じく、ここにも「ホロコースト」の影が重くのしかかってくるということだ。

本作では、ホロコーストからの生還体験を有する主人公たちがペンシルベニアの富裕層の人々に対して覚える違和感や決して相容れない感情などが描かれるが、それにとどまらない。主人公たちは、ナチス・ドイツ、旧ソ連、アメリカ(!)など「時の権力」によって幾度となく肉体を傷つけられてきたことが陰に陽に示されるのだ。

ところで、建築家を主人公にした代表的な映画と聞くと、国立映画アーカイブで以前観たキング・ヴィダー監督の『摩天楼』(1949)が真っ先に思い浮かぶ。この映画の原作小説は『ブルータリスト』の脚本家もかなり参考にしたようだが、2本の映画に類似点はあまり見出せない。あえていうなら、妥協を知らぬ主人公が工事現場の作業員に一時身を落としたり、パトロンの実業家と度々対立するくだりとか、そのパトロンがやがて辿るであろう末路のあたりだろうか。

そんな主人公が志向するのがいわゆるブルータリズム建築。その大まかな特徴としてよく挙がるのが「武骨で粗野」「荒々しく大胆」などといったフレーズだ。しかしこの映画に出てくる礼拝堂の建物は、ラストで姪が明かす「真の設計意図」とは別に、トキシック・マスキュリニティに囚われた男たちの虚しい敗北を象徴しているようにも見えた。

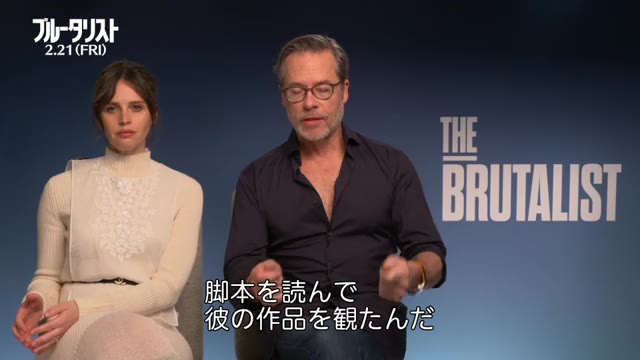

最後に出演者について。主人公の運命を左右する実業家役のガイ・ピアースは少々物足りない。この人物は傲慢で凶暴さを秘めている一方、ヨーロッパ的な知に羨望と嫉妬の念を抱いたりもする。またどこか憎めない愛嬌もある。そんな難しいキャラではあるが、ガイ・ピアースは演じ切れていないように思う。ムリを承知で挙げると、先頃引退を撤回したダニエル・デイ=ルイスや故フィリップ・シーモア・ホフマンくらいの押し出しが欲しかった。

ともあれ、この映画は、劇場の大スクリーンと臨場感ある音響システムで観るのにうってつけなので、強くオススメしたい。

以上、特別先行試写会にて鑑賞。