メガロポリスのレビュー・感想・評価

全166件中、121~140件目を表示

うーん、えっとぉ…

映像は完璧。役者もいい。演出はさすが。

もしかすると、芸術作品としては素晴らしいのかもしれない。

しかし、だ。

こちとら楽しみたいのだ、SFを。

わかりやすいものが観たい。

私にとって、映画とは娯楽なのだ。

1時間半はガマンした。

「オレはいま、ものすごい映画を観ているはずだ」

と。

でもね、しんどくなってきたのよ。

だって、ワケわからんのだもん。

夢の中の不条理な世界観とでもいうのだろうか。

それならそうと、鑑賞前にでも教えてほしい。

結果、途中で退席した。

こんな経験、数十年前の『死霊のはらわた3』以来だ。

要約すると、娯楽を期待しては行かないほうがいい。

映画を芸術としてもとらえられる人には、もしかすると最高な作品かもしれない。

時よ止まれ

時間も愛も、見ることも触ることもできない不可知なものを過去からの引用で問いかけてくるのは、大事なのは問題解決でなく問題提起だから

"Time, stop." 逆説的に時は止まらないから、人の営みも人類の歩みも。常軌を逸した人の間で、一人ひとりが主体性・当事者意識を持って未来についてとことん議論すべきだ。過去の引用から、"歴史から学ぶ"か"歴史は繰り返す"はあなた次第?神を創造した人間の英知そのパワーを直に利用して、未知に飛び込むことは自由の証。止まらない時の中で、最大の敵にもなり得る文明=人類の歩みと如何に折り合いをつけて、未来へ進んでいくか。

『レインメーカー』を最後に従来の商業映画の枠組みから逸脱した形で映画を撮り続けてきた巨匠コッポラが40年もの月日をかけ1億2000万ドルもの莫大な私財を投入した本作はヘンテコで、ましてや『ゴッドファーザー』でも『地獄の黙示録』でも『カンバセーション』でもない。執事ローレンス・フィッシュバーンを背景にした(+甥のジェイソン・シュワルツマンに役を与えることにも成功した)混沌としたカオスは、怪作だとか耄碌したなどと揶揄するものではなくアートとして味わい議論されるべきものなのかもしれない。ただ、そう言ってもやっぱり何をしたいのかよく分からん。

シーザー(カエサル)最大の発明は、動く歩道だ!カエサル突然の神々しいメガロン・カットが変にチープで笑った。そんなふうに時に意図的に、時に意図せぬ形で笑いを誘う。男性陣はボタンを一番上まで留めているのに、女性陣は性的に描かれる。女性の純潔・処女性を商品に、市政の財政難を立て直そうとするのクソヤバすぎ。オーブリー・プラザ演じるワオのルックスも、白黒映画から飛び出したようだ(それこそヒッチコック映画のファムファタールとか?)。

『テリー・ギリアムのドンキホーテ』に続いて、監督長年の企画にアダム・ドライバー。ジョン・ヴォイト新作で久しぶりに見たし、ジャンカルロ・エスポジートは安定。ニューローマと言うだけあって覚えにくキャラ名や、どこか古びた未来像と共にアナクロニズムに、世界のメカニズム・成り立ちに、イデオロギーや哲学・倫理、権力の腐敗、セックススキャンダル、暴政などあらゆる要素を詰め込んだ本作。MAGAヨロシク、"グレート"な現代社会も反映する形で、あまりにも壮大なことを描こうとするあまり、キャラクターが社会的な役割に始終しているように思えた。トリップしている主人公の葛藤がいまひとつ伝わってこない。

理想主義で何が悪い!最後がどう解決したのかよく分からんが、多分法廷モノの最終弁論みたいに皆の胸を打つものがあったのだろう。後年、カルト的な人気を得そうな作品(映画体験でありアート)。

Wait. Go.

ぜったいIMAXで観た方がいい。ラグジュアリーな映像に脳がブン殴られる。

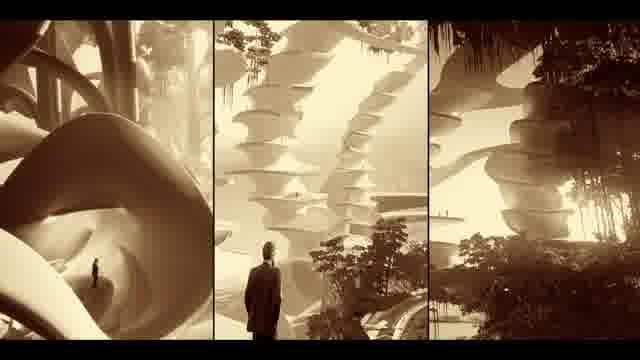

とてつもなくラグジュアリーな映像体験。ファンタジックなネオローマを全力でビルドした力業。

この美術品のような2時間20分をつくりあげたのなら、ワイナリーの売却も充分に割に合うだしょう。

圧倒的な映像魔術。これはマジで解像度命なので、鑑賞するならできるだけ大画面のIMAXで観た方がいいです。

展覧会の図録はあくまで図録であって、美術館で実物みないと展示物のよさ味が分からない、というのと同じように、メガロポリスもおうちの配信でみるのは展覧会の図録みたいな縮小版とかんがえてよいです。でけえ豪華な画面にブン殴られる映像体験こそが醍醐味ですこれは。

素晴らしい。ド傑作。コッポラやりよった。

ただ、なんの話なのかはよくわかんねえ。メガロンてなんなん。

【巨匠、フランシス・F・コッポラがカエサル支配時の古代ローマを模倣した現代ニューヨークを舞台にしたSF寓話。今作はフェイクに塗れた且つては強き国であった斜陽の現代アメリカを懸念、揶揄した作品である。】

■貧富の格差が広がっている大都市ニューローマで、建築家のカエサル(アダム・ドライバー)は、自ら開発した新素材メガトロンを用い、理想の都市”メガポリス”を建設しようとするが、市長のキケロ(ジャンカルロ・エスポジート)が、様々な妨害をする。

キケロの娘、ジュリア(ナタリー・エマニュエル)はカエサルの志に共鳴し、彼を支えるが、カエサルはある日、少年の凶弾を右目に受け生死の境を彷徨うのである。

◆感想<Caution!内容に触れているかな?>

・序盤は、若干分かりにくく、脳内フル回転で鑑賞する。疲れたよ!

巨匠の久方ぶりの最新作なのに、上映館が異常に少ない事も懸念事項であったが、これはそうなるよな、と思いながら急遽、鑑賞方法を変えて対応する。

・何しろ、古代ローマのカエサル支配時代の人物関係がある程度、頭に入っていないと厳しいのではないかな、と思ったもんな。

・だが、この作品の随所で”時よ、止まれ!”という台詞が使われるのだが、これを聴き私は”嗚呼、成程。フランシス・F・コッポラ監督は、フェイクに塗れた、且つては強き国であった斜陽の現代アメリカを懸念してこの作品を作ったのだな。”と思ったのである。

そして、その後に謳われる、”ユートピア、ディストピア”という言葉。

・あとは、映画界に燦然と輝く「地獄の黙示録」が、公開時には賛否が渦巻いたという記事を読んだ事を思い出したのも、大きかったかな。

<そこからは、流れを掴み、フランシス・F・コッポラ監督が今作で伝えたかった事が、自然に頭に入って来たのである。

故に、時間も長くは感じなかったし、独特のどこか懐かしい感じのSF描写も面白かったのである。

今作は、巨匠、フランシス・F・コッポラのカエサル支配時の古代ローマを模倣した現代ニューヨークを舞台にしたSF寓話であり、フェイクに塗れた、且つては強きアメリカであった斜陽の現代アメリカを懸念した作品なのである。>

難解すぎるぜ…w

誰も見たことがない映画

コッポラ監督の集大成でしょう。

家族、敵対する者、ファンタジー、人類の歴史、バイオレンス、、、過去の監督のいろんな要素を盛り込んだ、コッポラ監督のブレない執念を感じました。

観客は単にストーリーを追いかけるのではなく、スクリーンの映像美に隠された監督のメッセージを感じる事ができたら、監督の製作の意図が伝わって来ると思います。

ゴッドファーザー、ワン・フロム・ザ・ハート、地獄の黙示録、コットンクラブ・・過去のコッポラ監督の作品が蘇ってきました。

前評判は興行的に良くないかもしれないが、確かにあのフランシス・フォード・コッポラ監督作品であることに間違いは無い。興味を持ったなら、早めに劇場へ行くことをお勧めします。

物語を引っ掻き回す馬鹿が気に入りました。

ニューヨークを架空のローマ帝国に見立てて、コッポラ自身の人生を投影し、彼の経験や知識、未来への希望などを詰め込んだ作品。

架空の世界とはいえローマ帝国を下地にしている為、どのキャラも大変魅力的に描かれておりました。

端役にすぎない馬鹿な孫娘たちでさえ画面の隅っこでポーズを取らせたり、車の上でアホ丸出しの踊りを踊らせたりと画面を効果的に使ってキャラを深掘りしていく事に余念がありませんでした。

個人的にはシャイア・ラブーフが演じたクローディオが大のお気に入りです。

物語を引っ掻き回す馬鹿として描かれており、彼の存在が架空都市ローマの雰囲気を醸し出す事に一役も二役もかっていたと思います。

天井桟敷のようなセットで市長とカエサルが演説し合い互いを罵るシーンなどはローマ帝国の評議会を思わせるし、銀行頭取の結婚式はローマのコロッセオそのものでした。

ですが、そこでも人物描写がものをいっておりました。

ヨボヨボになりながらも、喜んだり、叫んだりするジョン・ボイドに数々の映画で描かれてきた権威しか残っていないローマ皇帝の姿が被ってしまいました。

大スターたちが繰り広げるローマ帝国興亡史。

その実、監督の死生観を全面に出した作品となっているので監督の映画作品よりも監督自身に興味を抱くコアな人が楽しめる作品だと感じました。

点数のつけようがない。

コッポラ監督、"晩節を汚す" 映像の魅力のみで物語にも人物にも没入せず・・★2.8

名監督、"晩節を汚す"

まあ悪い事をした訳ではないので、汚すは失礼かもしれないが、巨匠としての評価を大きく落とすことになったのは間違いない。

まるでコッポラの"映像アイデアショー"という感じで、物語を堪能出来る作品ではない。

とにかく断片的で散漫で、物語にもキャラクターにも感情移入出来ない。

視聴後Wikiチェックすると、「アメリカの街を再建しようとする天才建築家」と記載あるが、「えっ!建築家だったの?」と声が出てしまった。 映画にそこそこ精通してる者が観ても主人公の職さえ明確に描写されていない・・。

序盤からどういう方向に物語を進行しようといるかが掴めず、耐える時間に。

が、その演出は最後まで続く・・。

超能力・ローマ時代・SF・過去・未来・政敵・策略・デカダンス・幻影・アート建築・等々に類する筋が5~10分続くと、また違う筋が断片的に始まり、まとまった物語として進行しない。

これまでのコッポラ作品を再チェックして分かった事が。

「ゴッド・ファーザー」はマリオ・プーゾ原作を元にしているが、コッポラ脚本による他作品は、ゾクゾクする位に物語展開に引き込む様な作品はほぼなく、各シーン毎の画力や演出で魅力を繋いでいる場合が多かった事に気付く。

「華麗なるギャッツビー」「地獄の黙示録」「ワン・フロム・ザ・ハート」「コットンクラブ」等。

そう、起承転結が明快に伝わる面白い脚本を書ける人では無かったのではないか。

各出演陣は豪華なのだが、ネガティブ要素が強いキャラがほとんどなので、名優がもったいない・・と感じる。

ドライバーとエマニュエルの会話シーンでは、

相手の台詞を待っていると感じた一瞬もあり、巨匠がメガホンを執っているとは到底思えず・・。

が、各シーンの映像はスゴイ!

黄金色に光る都市・きらびやかなパーティー・疲れる巨像・個性ある衣装・

特にグレース・ヴァンダーウォールが、大観衆に宙吊りで歌を披露するシーンは独創的で、唯一見入ったシーン。

終盤に、家族になる為の葛藤が描かれていて、ようやく見る者の心に触れる筋になるが、時既に遅し。

それまでのマイナス要素が強く、★3にも戻せずで、この評価に。

PS

今作はコッポラ自ら150億円以上の巨費を投じていて、制作費総額はその倍以上かもしれない。

が、興行収益は世界的に大コケする可能性が強い。

あの最低賞で有名な、ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)の監督部門と助演男優(ジョン・ボイト)に既に決まってしまって、作賞賞もノミネートだったようだ。

それにこれほどの大作でIMDbでの★平均が「4.7」(10点満点)と半分に届かないのは初めて見た♪

視聴直後は(私は不評でも)評論家の一部には絶賛されるんだろうな~・・と思っていたが、多くのサイトでほぼ全没とは・・♪

純金製の経典

解らないだろうなぁと思いつつ、ちょっとでも観たいと思ったら観るべきとの評に背中を押されて鑑賞してきました。

うん、解りませんでした。

けれど、映像美に圧倒されて打ちのめされました。

観て良かった!

解らないなりに思ったのは、コレは巨匠が生涯をかけて作った純金製の経典ではないかということ。

純金製でもガリ版刷りでもその内容に変わりはないけれど、この世の摂理というか、欲得にまみれた世間の汚濁でも汚せないものというか、世界における絶対的な良きものというかを、財力にあかせて超豪華に作っちゃいました!ということかなぁと。

おかげさまで良きものを見せて頂きました。

超ゴージャスな2時間半を堪能しました。

是非、劇場でご鑑賞ください。

私にとっては大切な映画である

コッポラ監督が映画人生をかけて世に出した作品にも関わらず、どの映画サイトも投稿してる皆さんの評価が極めて低い。カンヌでの公開以降、批評家がこぞって酷評したからなのか?ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)で最低監督賞を受賞したからか?レビューを見ると、宮崎駿監督「君たちはどう生きるか」と同じく巨匠は晩年に好き勝手な映画を作る。それに対する違和感あり。って感じの意見もいくつかあった(わかる気はするが、どちらも巨匠の巨匠たる所以を感じる傑作だと思う)。

コッポラが生まれた頃からアメリカはずーっと世界をリードし良くも悪くもアメリカの意向で歴史は作られてきた。第二次世界大戦後の軍事戦略では多くの国に基地を張り巡らし世界警察をも自認し戦争と紛争に関わった。ありとあらゆる産業を生み出し経済的な富も得た。原子爆弾もインターネットもiPhoneもアメリカの発明であった。そんなアメリカに綻びが生まれ、世界をリードするどころか世界を混迷に陥れてているのが、まさに「今」なのである。

アメリカを古代ローマになぞり、共和国にし、ニューヨークをニューローマとする発想がいつ生まれたかはわからないが、富裕層が享楽にふけ貧困層が食うに困る生活に苦しむ超格差社会は「今」のアメリカそのものであり、世界の国と国の格差も同じである。

アダム・ドライバー演じるカエサルはメガロン(よくわからないが凄い新素材)を発明することにより今の社会を変え、人間が幸せに暮らす理想郷である「メガロポリス」を作る為に全知全能を傾ける。そして不慮の事故で亡くなった前妻も新しいパートナーとなったジュリアも愛し、授かった子供に愛情を注ぐのである。カサエルの時間を止める特殊能力とか、近未来都市とかの画像とかでSF的な映画に見えるが、色んなものを取り除くとこの映画は「アメリカン・ドリーム」であり壮大な「ラブストーリー」なのではないか?が私の解釈である。

今の世の中のこの映画の酷評はどうでも良い。私にとっては大切な映画なのだ。

コッポラ版合衆国興亡記

登場人物のカエサルにせよ、キケロにせよ、「巨大都市」というと、結局、なんでローマ帝国に西洋人の発想は向かってしまうのだろうか?まぁ、日本人が権力闘争をすぐに戦国に例えたがるのと一緒か……。

権力者が私利私欲に走り、酒池肉林の享楽に耽っている社会の堕落と崩壊の様子をローマ帝国の滅亡に準えて描きつつ、何とか一筋の希望を見出そうとするコッポラの祈りと願望が見える作品。

富裕層が全てを手に入れ、貧困層は住む場所も含めて全てを奪い取られる社会。そんな国をもう一度造り変えようとする人物を「建築家」という象徴で描くのだが、そこで重視されるのが「時」という概念。画家でも詩人でも音楽家でも、芸術家は「美しい一瞬」を切り取り、絵や詩、曲などとして永遠に残してきた。移ろいゆく人々の幸せの瞬間を街の建築物の中に留めることができれば、幸せに暮らすことができるのかも知れない。

格差社会とは対極にある桃源郷を描く作品なのだが、コッポラが脚本を構想したのが1980年代だそうで、そのときに描いた絵コンテをそのまま映像化したのか、と思えるほど画面の絵作りが非常にノスタルジックに見えてしまうのが最後まで気になった。

それにしても、近年のハリウッド作品ではなぜ馬鹿キャラが必ず「国を偉大に!」と言うのだろうか…🤣

天才はつらいよ・・・という話?

貧富の差、財政難、政治家の汚職などで崩壊の危機に瀕しているアメリカの架空の大都市を、メガロポリスという新未来都市で再構築することで救おうとする?天才建築家、カエサルのお話。

建物や服装などの小道具のデザインがレトロモダンな感じだったので一周回った近未来のお話と思いましたが、新聞紙がまだ情報ツールとして現役バリバリの時代でスマホが見当たらず、しかし「携帯」という言葉は作中の会話の中から拾えたので・・・2000年代初頭ってくらいの時代背景かと思います。無論、どこかで分岐した並行世界のお話でしょうけど。

天才建築家カエサルは、天才ゆえの能力?からか時を止めることが出来、映画の冒頭でこの事実が明確に提示されます。

都合、止まっている間は自由落下など物理法則も彼の周囲以外は適用されなくなるようです。しかし、限定的に時間が止まったことを認知出来る人もいたりして、概念的な整合性がとれているかさえ謎です。

そして、なんといってもキーアイテムである「メガロン」!なんとも謎な物質で周辺情報しか分かりません。とてもふわっとした曖昧な情報から推察するにおそらく万能素材でなんと医療用にも使えるっぽい!カエサルは建築家なので建材として利用したその総体が、メガロポリスってことでしょうか。

ある事件でカエサルを陥れた元検事で現市長と都市計画案に関しコンペして鎬を削ったり、彼も親族の一人である大富豪の銀行家の跡目争いに巻き込まれたり・・・彼の前に立ちはだかる障害に、能力使って時を止めて立ち向かうのかと思ったらそうでもないし、メガロンの将来性、優位性を丁寧に説くでもなくしまいにゃドラッグに逃げる始末。

天才、芸術家は凡人からは理解されず苦悩するもんだってのはなんとなく伝わりました。監督は自身に置き換えてこれを主張したかったのかもですね。

ただ、この天才に私ら愚民が、共感したり応援したくなる様なストーリー展開では決してなかったですね。

結局、時間停止は主人公の自己満足にしか使われていないし、メガロンはご都合主義の為の補完アイテムにしか見えなかった・・・というのが正直な感想です。

では。

ストーリーは難解なるも最後になんとか。

1920的なレトロが違和感。しかし画像は綺麗。しかしストーリーが意味わからじ。

コッポラ✖︎アダム・ドライバー ならお客さん来るよなぁ そこそこ盛況🈵

しかし 上映映画館が極めて少ないのが 全て。

上映側も 作品を試写として見て 判断は相違ないから 今週は新作がバラけまくり

上映側 系列映画館側のプロの目は 節穴では無かった。

とにかく わけわからない。

😪眠い というより 画像 俺個人との相性がイマイチ。

わけわからない 時間の停止 もイマイチ【予告編動画にあり】

そして ローマ風→1920アメリカ風

の 最新鋭映像の『古臭さ』が正直 嫌でした。

中途半端な近未来❓

局所的な画像は美しい🤩けれども

何故か スマホ📱もパソコン💻もテレビ📺的なものも無い

よく 『未来映画で観がちな 空間に操作画像が浮かび上がり 手で操作』も皆無

まあ日本で言うと 昭和40年くらいか❓画像の綺麗さだけは近未来

ツーか 大正ロマン感満載 変な髪型

格差社会の解消も テーマのはずだが

エンドロール スタッフロールの各人の文字の大きさが

信じられないレベルで格差 プロデューサーレベルが大きいと言うより

通常のスタッフさんが チッコすぎやねん

『Microsoft Word』で言うと 24ポイント と 6ポイント 普通使わんねん6ポイント

あっ 時々寝てた😪😪 ので ストーリー自体 言いたいこと自体 よくわからなかった ジジイでございます。

もしかしたら 良い話かも 皆さんも 映画館で確認して。

🈶有料パンフは 区切りは明白で 悪くは無いけど 文字多い。コラム的なの要らんがな個人的に

コラム好き 有料パンフ🈶蒐集家の人是非。

ダスティン・ホフマン いつ出てた❓

コッポラの映画ということで先入観抜きで新宿での初回初演を観ました ...

コッポラの映画ということで先入観抜きで新宿での初回初演を観ました

簡単な話に文化の多様性やら持続可能性をぶちこんであえて難解を装うようなストーリーでしたが、やりすぎで冗長

無理に落としどころを考えず、肩の力を抜いて、(古臭いところは目をつぶって)美しく、斬新な画像表現を楽しむのが正解の映画だと思います

いろんな意見が出そうな映画ですが、どんな評価も間違いじゃなく、ただ「印象派の目線でシュールレアリスムを評価しようとしても無理です」ってことなんじゃないかな

映画鑑賞後、世田谷文学館での「士郎正宗の世界」「海野十三と日本SF」を観てきました。海野十三が後の作家に多大な影響を与え、夢野久作などと重なる中、その帰り道 「あ、メガロポリスも世界三大カルト映画に入るかもしれない」と漠然と思いました

となると、ある意味歴史的な瞬間に立ち会えたのかな

悪評のための悪評は気にしないで劇場で観て判断してください

全166件中、121~140件目を表示