八犬伝のレビュー・感想・評価

全415件中、361~380件目を表示

入れ子型ファンタジーお見事

江戸時代の巨人の

馬琴VS北斎の芸術論に、

馬琴の話を聴いて、

馬琴の背中を画板にして北斎が即興で挿絵を描くのが笑えた。

そして、二人の話しは、

赤穂浪士VS四谷怪談

滝沢馬琴VS南総里見八犬伝

実VS虚が、

勧善懲悪を軸にリアルでも南北、崋山、お百、お路、宗伯と入れ子として展開されて行く。

実によく出来ている。

もう一人居れば八人伝となるのだが…

それは曽利監督なのか?

それにしても

ロケ現場VS VFXでも素晴らしい出来だった。

あの歌舞伎小屋とラストの竹林道は凄い。

勿論、役所VS内野との40年交流劇は楽しかった。

(╹◡╹)

八犬伝

劇場公開日:2024年10月25日 149分

山田風太郎の小説「八犬伝」を役所広司主演で映画化。

里見家の呪いを解くため運命に引き寄せられた8人の剣士たちの戦いをダイナミックに活写する“虚構”パートと、

その作者である江戸時代の作家・滝沢馬琴の創作の真髄に迫る“実話”パートを交錯させて描く。

人気作家の滝沢馬琴は、友人である絵師・葛飾北斎に、構想中の新作小説について語り始める。

それは、8つの珠を持つ「八犬士」が運命に導かれるように集結し、里見家にかけられた呪いと戦う物語だった。

その内容に引き込まれた北斎は続きを聴くためにたびたび馬琴のもとを訪れるようになり、2人の奇妙な関係が始まる。

連載は馬琴のライフワークとなるが、28年の時を経てついにクライマックスを迎えようとしたとき、馬琴の視力は失われつつあった。

絶望的な状況に陥りながらも物語を完成させることに執念を燃やす馬琴のもとに、息子の妻・お路から意外な申し出が入る。

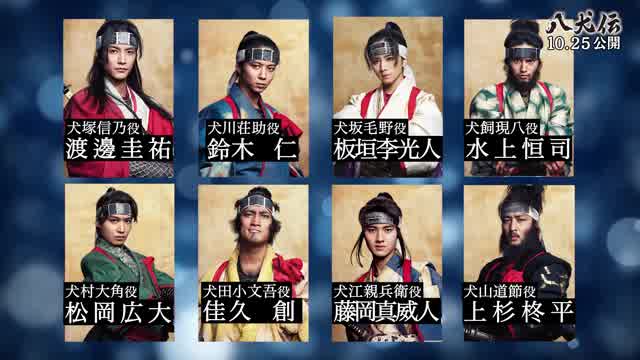

滝沢馬琴を役所広司、

葛飾北斎を内野聖陽、

八犬士の運命を握る伏姫を土屋太鳳、馬琴の息子・宗伯を磯村勇斗、宗伯の妻・お路を黒木華、馬琴の妻・お百を寺島しのぶが演じる。

監督は「ピンポン」「鋼の錬金術師」の曽利文彦。

八犬伝

字幕メガネマーク 音声ガイドマーク

劇場公開日:2024年10月25日 149分

虚と実

山田風太郎の名作『八犬傳』が原作。

曲亭(滝沢)馬琴が、『南総里見八犬伝』という「虚(虚構)」と、馬琴の「実(現実)」である生きざまを交互に描きつつ、「人生は虚と実のどちらなのだろう」「創作は世の中の役に立つのか」と悩む姿が印象的な原作を、ほぼなぞってはいました。

金のために書き始めた商品が、「現実が不条理であるからこそ物語の中でこそ正しい勧善懲悪であってほしい」という馬琴の願いを込めた作品へと昇華していく。

その過程を映像として不足なく丁寧に描いていたし、美術もCGもクオリティが高いものの…

予想通り尺の問題でどうしても『南総里見八犬伝』パートがダイジェストになってしまっていたので、あの壮大な物語が軽く見えてしまう点が否めず、やや不消化な印象が残りました。

さらにそのダイジェスト感によって、すべての事象の元凶が里見義実の軽口と軽挙妄動にあって、玉梓の怨霊化さえ義実のせいで起きたのであり、里見家に義がないようにも見えてしまうのが難でした。

作中は馬琴の語り(作中再現の虚パート)を聞いた北斎が場面を再現した絵(イラスト)を描く流れで、それはきっと原作に準拠しているのだと思ったのだけれども、バラバラに順序通り並べただけにも見えてしまった。

映画という動く媒体であれば、順番を入れ替えたほうがよかったかもしれない。

「話のとっかかりだけ馬琴に語らせ、北斎の絵を基にイメージが膨らみ、作中再現が始まる」ようにした方が流れもよく、また虚の世界が生き生きとしたのかもしれないなとも夢想しました。

ただし、海外配給を軸にするのであれば正解で、この単純化したわかりやすさは好まれそうです。

また、作中で歌舞伎『東海道四谷怪談』の上演シーンがあり、伊右衛門を七代目市川團十郎(中村獅童)、お岩を三代目尾上菊五郎(尾上右近)が演じているのがまず面白かったのと。

馬琴の妻・お百は、家庭を顧みず、自分(妻)への気遣いもなく、家業の草履屋もせずに執筆をつづける馬琴に苛立ち、クリエイター友達である北斎、馬琴を尊敬し崇める息子・宋伯やその嫁・お路に対し嫉妬すらしていたという難しい役どころを、寺島しのぶが怨念を乗せるように演じていてのがすごかった。

怨念といえば、玉梓役が栗山千明なのが、当て書きみたいにハマりすぎていたのも書いておきたい。

虚が実より面白い‼️

滝沢馬琴が様々な困難を乗り越えながら「八犬伝」を完成させる過程である「実」と、「八犬伝」の物語の映像化である「虚」を交錯させながら描いているわけですが、残念なことにどちらも中途半端な出来栄え‼️「実」では、役所広司さん扮する馬琴が息子の死や自身の失明など、様々な困難を乗り越え「八犬伝」を完成させるわけですが、一つ一つの出来事が単なるエピソードの羅列みたいに描写されているので、イマイチ胸に響かない‼️妻役の寺島しのぶもウルサイだけだし、肝心の内野聖陽さん演じる北斎の扱いもビミョーであまり必要性を感じない‼️もうちょっと馬琴との関係に一工夫欲しかったですね‼️そして「虚」‼️八人の犬士たちの描写は、実際の「八犬伝」では背景がかなり緻密に描写されているのですが、今回の作品ではかなり省略されています‼️それでもテンポ良く展開が進んだかと思いきや、「実」が入ってくるので、せっかくのテンポ良い展開が遮断‼️特に河合優実ちゃん扮する浜路が里美の城で父君と再会するシーンや、いきなり親兵衛が仲間入りするシーンはあまりに展開が急すぎて、ちょっと置いてけぼり感が‼️八人の犬士たちも個性が乏しいし、玉梓役の栗山千明も頑張ってはいるのですが、やはり夏木マリさんは超えられない‼️私としては「虚」と「実」を交錯させるよりは、前半で馬琴の生涯を描き、後半で「八犬伝」の壮大な映像化を魅せたほうがバランス的にも良かったような気がします‼️やはり私は深作欣二監督作品「里見八犬伝」が大好きなんですよね‼️八犬士は真田さんや千葉真一さんをはじめとするあの八人しか考えられないし、浜路は信乃とともに死ぬ運命だし、この「八犬伝」を観ながらも頭の中ではジョン・オバニオンのテーマ曲が鳴り響いてましたもん‼️

事実パートの方が興味津々

作者である滝沢馬琴の事実パートと、作品である南総里見八犬伝の虚構パートが交互に描かれる。

里見八犬伝は、ドラマやゲームなどにもなっているが、作者である滝沢馬琴がどのような環境で里見八犬伝を作っていったのかといった新しい視点での八犬伝だと感じた。

葛飾北斎との掛け合いが面白く、事実パートは地味ではあるものの当時の生活感溢れる様子がとても良かった。しれっと登場している葛飾北斎には驚いたが、調べてみたところ滝沢馬琴と葛飾北斎は同居する程仲が良かったようですね☺

一方の里見八犬伝を映像化した虚構パート。

こちらは、各シーンの映像の美しさやアクションの迫力こそあるものの、里見八犬伝の主要箇所を切り取ったかのような作り。展開こそ早いが、淡々とご都合主義に進む為、雑にも見えてしまう。八犬士も何だかよく分からないうちに揃ってくるが、各キャラに感情移入できる程の深掘りも無く、敵との戦いもアッサリしていて味気ない。

何か時代劇版の特撮ヒーロー物みたいにも見えた。

イマイチ深みのない虚構パートだが、逆をいえば、こんな感じどうかな?と馬琴が構想したものを表現している為、敢えてサクッとした演出になっているのかなとも感じられた。

いずれにしても、江戸時代に今で言うファンタジー的なジャンルの小説を28年の月日をかけて書き上げた作家がいたという事実。

特撮ヒーロー物みたいだと書きましたが、江戸時代にこのような作品が生み出されていたという事自体に、ただただロマンを感じます☺✨

里見八犬伝より滝沢馬琴の生涯の方をもっと知りたくなる作品でした。

仁、義、礼、智♩ 忠、信、孝、悌♪ いざとなったら玉を出せ🎵

我こそは、玉梓が怨霊〜。(ガンバの冒険のノロイくらい怖かった)

ひとりぼっちじゃないんだ〜🎵 ま〜だ知らないだけなんだ〜♬

新・八犬伝 世代だから、八犬伝って聞いただけでワクワクする。

アストロ球団とか宇宙からのメッセージとか(ひどかったな。真田さん出てたけど)、薬師丸ひろ子の里見八犬伝もあったか、全く覚えてないけど(こっちも真田さん出てたかって、どっちも深作作品だったな)。

予告篇で馬琴と北斎の物語か、ちょっとワクワク感減ったけど、西田敏行さんと緒形拳さんの北斎漫画は面白かったな。

「これが八犬伝の始まりだ」ってめっちゃワクワクした。

堅物の馬琴を役所広司さん、破天荒な北斎を内野聖陽さん、これ以上ない適役。二人の掛け合いが楽しい。

でもちょっと実のパートのテンポ悪いかな。それと虚のパート端折りすぎ。

八剣士(犬士?)はまぁよかったけれど、どうせなら虚のパートも実のパートのキャストに演じてもらったら面白かったんじゃないかな。

里見の殿様を役所広司、出家して八犬士を探してた忠臣を内野聖陽、敵役を談春、犬塚信乃を磯村勇斗、玉梓を寺島しのぶとかWキャストで。

土屋太鳳ちゃんも河合優実ちゃんも栗山千明さんもきれいだったけど、板垣李光人が一番美しかった。

なんてったって河合優実ちゃんは演技派女優だけど、演技派女優さんでなくてもよい役を、演技派女優さんじゃないみたいに演じて、さすが演技派女優だな(めっちゃ贔屓目)。

虚のパート、南総里見八犬伝を本格的に映画化、シリーズ化してほしい。真田広之さんお願いします。

⭐︎3.8 / 5.0

期待度○観賞後の満足度◎ “虚(映画・文学・漫画等々)”で何が悪い…

①“玉梓が怨霊~!”懐かしい、あー、懐かしい、懐かしい、懐かしすぎて映画として正当に評価出来ないと思うわ。

②『南総里見八犬伝』といえば、私達の世代(か、もうちょい下の世代?)から上の人達にとっては、辻村ジュサブローさんの手によるNHK人形劇。イヤー、面白かったな。結構長い話だし登場人物も多いのに毎回ワクワクしながら観ていたのを記憶している。八犬士が一人一人見つかっていく過程に子供心にも魅力された。

それから、(薬師丸)ひろ子ちゃんと、今や『SHOGUN』で時の人となった真田広之(同い年です)の二人が主演の『里見八犬伝』。

人形劇の“玉梓が怨霊~!”もいまだに忘れられないくらいインパクトが有ったが、映画の方も玉梓役の夏木マリの大悪女ぶりが印象的だった。

③滝沢馬琴の“実”話パートと八犬伝の“虚”物語パートとを交互に語りながら進む構成は洋画等で時たまあるので決して珍しいものではないが、なかなか面白い着想だとは思った。ただ、半分くらいを占める大物俳優達のギャラが高かったのか、特殊撮影等に費用が掛かったのか、物語パートが少々スケールが小さいのが残念(宴シーンはなかなかよかったが)。

八犬士や殿様含め里見家の面々に有名俳優陣を揃えたりしたらもっと豪華な感じが出たのだと思うが(ハリウッドみたいに)、日本映画では無理なんだろうな(黄金期の日本映画なら総オールスターキャストで映画化されただろうけど)。

まあ、若手俳優を私が知らないだけかも知れないけど。犬士一人一人の人物描写やその背景描写とかの描き分けが足りないので感情移入が出来ないのもイタイ。

最後の勝利を喜び会うシーンも何か時代劇というよりも青春映画っぽい雰囲気。

栗原千明扮する玉梓も禍々しさを纏う美しさが足らず玉梓にしてはスケールが小さいうらみはあるが、「八犬伝」パートの弱さ(スケールの小ささ)からすればこんなくらいがビッタリなのかも。

船虫役の女優さんはビッタリだったけど。

「実話」パートも、“虚(フィクション)”と“実(リアリティ)”の相克という興味深いテーマが根底に有るんだけれども、役所広司の熱演をもってしても絞りきれていたとはいえないもどかしさがある。

このパートは演出というよりも役所広司と内野聖陽の掛け合い芝居でもっていた感じ…馬琴が晩年に失明して漢字を知らない嫁が代筆して『南総里見八犬伝』を完成させた名高い話も、期待したよりは尺が短く感銘を受けるほどの描き方でなかったのも残念。テロップで逃げちゃたてもなぁ。

④馬琴と北斎とが、歌舞伎観賞後に歌舞伎座の「奈落」を見せてもらうシーンでは、高橋留美子の『犬夜叉』(全巻揃えてます)を思い浮かべてしまった。あちらも「犬」だし。

まあ関係は関係は無いでしょうけど。

⑤あと、室町時代後期の関東地方の武士社会の勢力図とか、鶴屋南北の『東海道四谷怪談』とか、“仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌”の出典とか、渡辺崋山とか、日本/中国の歴史や古典文芸等の知識が無ければ若い人達には分かりにくい部分もあるかと思う(だから若い売り出し中?の俳優さんを使ったのかな。)

といいながら、そんなこと全く知らない中学生でも虜になるくらい面白かったのだら改めてNHK人形劇『里見八犬伝』がどのくらい良くできていたかがわかる。

本作ついてそこまで面白いと若い人が思えたかどうか、興味深いところではあるけれども。

⑥ということで後で冷静に振り替えったら結構残念な部分も多く、せいぜい甘く見積もっても★★★⭐くらいが適切だと思うが、かなりノスタルジックな気分(冒頭の犬房と伏姫を巡る一幕には最初から涙が出てしまった)にさせてくれたので★一つオマケ。

⑦演出は可もなく不可もなし。この長尺を飽きさせずに最後まで引っ張ったのはエライと思うけれども、これも最後をどう締めるのか、玉梓の最後はどうなるのか、を見届けたかったというオールドファンの気持ちから来ているので何とも言えません。

追記:大多数の人の価値観は滝沢馬琴寄りだと思います。根性がひねくれた私は、大多数な人が普通・常識・当たり前と思っているものを斜に見たり、ひっくり返して見るのが好きなので人間としては鶴屋南北寄りかな…

馬琴と北斎おじいちゃんのいちゃいちゃはいいもんだ

開始10分ほど

え。。。これはハズレか?と感じます。

演出がなかなかひどい。。演技もいまいち・・・

邦画にファンタジーCGはだめだよ・・

と後悔し始めたころに現実編へと切り替わります

こちらは、セット、舞台背景から演技まで素晴らしい出来でした。

作品の流れは

八犬伝のファンタジーと作家の現実を何度も行き来を繰り返し

八犬伝という作品を口伝形式で展開していきます。

一方、現実では作品完成までの経緯をヒューマンドラマとして表現します。

まずは悪い点から

ファンタジーとはいえその時代、舞台背景に似つかわしくないCGが没入感をなくします。

瓦、建物の崩壊などはうまく表現されていますが、ラスボスの表現などとてもチープに感じます。

特殊メイクは悪くなかったためCGにお金を使うのでなく、迫力がなくてもメイクでの表現の方が作品にはマッチしたと思います。

現実のヒューマンドラマは作品完成までの苦難が幾度と起きますがどれも

涙を流して感動するほどには仕上がっていませんでした。

決してつまらないというものではないですがあと一歩足りないという点でした。

毎度苦難が続きますがもっとメリハリをつけた方がよいと思います。

「息子の死」、「妻の死」「漢字も書けない媳婦の代筆」どれを最も重く伝えたいのか?

良い点

ファンタジー視点での殺陣はかっこいい戦闘描写が多く満足いく仕上がりでした。

また、ファンタジー側のストーリー進行はどんどん進みでストレスなく見えます。

一方重たい現実のヒューマンドラマはじっくり進めてシナリオ重点を置いています。

現実側は役者の演技が素晴らしい。

八犬士が美形揃い。

男くさいかっこよさから美男子まで揃ってました。

犬坂毛野役の板垣李光人さんは美しかったです。役柄から女装するのですが美しい。。。

虚・実について考えさせる起点となった南北の表現が素晴らしかった。

歌舞伎、赤穂浪士忠臣蔵と四谷怪談のセット、メイクへの力の入れ方が凄いです。

あとは馬琴、北斎おじいちゃん同士のいちゃいちゃ いいもんですね。

ほっこりします。

脚本が良かったです。オススメします

実が虚に、虚が実に

通常スクリーンで鑑賞。

原作は未読。

虚の八犬伝パートだけでも充分一本の映画として成立してしまうだろう高いクォリティーで、とても面白かった。

曽利監督ならではの見事なVFXで表現された八犬士たちの戦いは、スクリーン映えする迫力だ。大きな画面で是非。

そこに実のパートの、滝沢馬琴が八犬伝に込めた想いと苦悩が交錯し、物語により深みが出ていて、感動的だった。

馬琴の、戯作者としての欲と葛藤を体現した役所広司の演技に引き込まれた。内野聖陽の北斎もなかなかの味わいだ。

鶴屋南北との問答がハイライトだと思った。実が虚に、虚が実に。こんな世だからこそ正義が凱歌を上げる物語を。…

令和の世も、当時と変わらない。と云うか人間がいる限り変わらない社会の仕組みに対し、エンタメが出来ることとは。

何度も筆を折りそうになりながら完成させた「南総里見八犬傳」。作品にこめられた馬琴の想いは今にも充分響くと思う。

寺島しのぶと磯村勇斗も名演だった。

巧みに虚と実が配された構成の本作であるが、文字ではどのように表現されているのだろう。原作を読みたくなった。

28年の長期連載

虚の物語の部分があまりにもダイジェスト過ぎた

原作は山田風太郎の「八犬伝」である。滝沢馬琴が 28 年かけて書いた 106 冊にもわたる壮大な虚の物語に、馬琴と北斎をはじめとする滝沢家のリアルな実の物語を挟みながら進行させるという構成を取りながら、僅か文庫本2冊に収めている。従って、実の物語に比べて非常に長大な虚の物語はダイジェスト版にならざるを得ないが、それでも物語の要点は外さずに描いてある。

この映画は 149 分とやや長い尺を持っているが、それでも虚の物語は更に要約版になっており、八犬士にそれぞれ嫁いだ里見家の姫は、犬塚信乃の恋人・浜路一人しか出て来ていない。八犬士一人一人の物語も極めて簡略化されていて、犬江親兵衛などは唐突に登場したようにしか見えなかった。伏姫の最期についても、原作とはかなり違っていた。女性が割腹するというのは、流石に今風でないと考えられたのかも知れない。

このため、虚の話の印象が薄いものになってしまった感は否めない。八犬士が全員揃うまでには、それこそドラゴンボールを全部集めるより大変な紆余曲折の物語があるのだが、随分簡単に集まったような感じになってしまっていた。八犬士それぞれのキャラクターもしっかり立っていたとは言い難い。レンジャー戦隊もののような感じを受けた。特殊効果などは非常に力を入れていたのが察せられたが、キャラ立てにももう少し注意を払って貰いたかった。

玉梓の首を刎ねた金碗八郎は玉梓の怨念を生んで里見家に災難を呼び込んだことに責任を感じて自害し、その息子の大輔が出家して僧となって八犬士を集めて回った最大の功労者なのだが、そのエピソードが完全に欠落していたため、何故この坊さんがここにいるのかという違和感を感じさせてしまっていたのが惜しまれた。

それに対し、実の物語は十分な詳細さで語られていたように思うが、鶴屋南北の四谷怪談に割いた尺が必要以上に長かったように思った。勧善懲悪が是か非かという問題提起だけであれば、もうちょっとアッサリとやるべきではなかったか?会話も必要以上に長かったように感じた。馬琴の息子の嫁のお路が馬琴の口述筆記を手伝ったのは、執筆期間の最後の1年間である。お路が漢字が書けなかったという話は、馬琴が「回外剰筆」に書いている話であるが、多分に誇張した苦心談が独り歩きしたものであるらしい。

役者は贅沢だったが、テレビドラマ「不適切にも程がある」でブレイクしたジュンコとマッチ先輩が出ていたのが印象的だった。また、大河ドラマ「光る君へ」で一条天皇を演じた塩野瑛久が、一転して野生的な大名・扇谷定正役を演じて芸の幅の広さを見せていた。このまま信長役でもキムタクなどよりずっとそれらしく見えそうに思われた。犬坂毛野役の板垣李光人は、相変わらず女の姿になった時の魅力的なことが特筆ものだった。

音楽はあまり時代劇風でなかったのが惜しまれたが、最後に本編と何の関係もない歌謡曲を流さないでくれたのは良かった。

(映像5+脚本3+役者4+音楽3+演出4)×4= 76 点

虚をつらぬいて実となす

今なにかと流行りのファンタジックな美剣士ものとベテラン俳優同士の掛け合いの両方が楽しめる豪華なエンタメ作品。

江戸時代後期、江戸随一の読本作家曲亭馬琴と圧倒的な画力を誇る絵師の葛飾北斎はタッグを組んで次から次へとベストセラーを世に生み出します。今でいうところの武論尊と原哲夫といったところでしょうか。違うかな。

二人で世に出した作品は数知れず、その制作過程ではお互いけんかなども絶えなかったとか。でもやはりこれだけの作品を世に出しただけあって二人はベストパートナーだったのかもしれません。

劇中でも「その漬物石に文鎮を重ねて押しつぶしたような石頭からどうしてこんな話が思い浮かぶのか」とか、「しみったれた親父がなぜこんな色鮮やかな浮世絵が描けるのか」と互いをけなしてるのか褒め称えてるのかわからないような二人の会話劇が繰り広げられ、そして北斎の描いた絵を欲しがる馬琴にけして絵を渡さずその場で破り捨てたり鼻をかんだりと、二人の掛け合いがとても面白く描かれます。

かたや創作された八犬伝の方も、とてもこの時代に書かれたとは思えないくらいの冒険ファンタジーで、八剣士がこれまた美形ぞろいと観客の目を楽しませてくれます。

作品構成は原作通り創作物である八犬伝の物語と平行して馬琴と北斎の関係、そして馬琴がそのライフワークである八犬伝を書き続ける上での人生における様々な苦悩が史実通りに描かれます。

本作はCGを駆使した美剣士たちのアクションも見せ場として大いに盛り上げてくれますが、何と言っても一番の見せ場は歌舞伎の舞台の奈落で馬琴と鶴屋南北が作品において虚実をどう描くべきか議論する場面でしょう。

馬琴はこの世が不条理であり、善きものが恵まれず、悪しきものが栄えている現実を見るにつけ、せめて物語の上では正義が貫かれるべきとして勧善懲悪をテーマに読本を書き続けるのだといいます。

対して南北の舞台にはその出来に感心はするものの、忠臣蔵という勧善懲悪ものに四谷怪談を掛け合わせて虚実が入り乱れたために作品を貶めていると批判します。

しかし忠臣蔵は今でこそ主君の敵討ちをした浪士たちの物語という美談として演劇やドラマ、映画として長く愛されてはいますが、そもそも赤穂浪士たちは主君の仇討が目的ではなく、当時仇討ちが世間の受けがよかったために浪人となった彼らが新たに仕える主君を見つけるためのアピールとして行ったものであったのが事実であると言われています。

対して四谷怪談は田宮家に婿入りした伊右衛門によって陥れられた田宮家の娘お岩が行方不明になり、のちにその家に不幸が続いたという実話をモデルに書かれたものであり、南北は忠臣蔵の物語こそ美談の皮をかぶった虚であり、おどろおどろしい四谷怪談こそ現実を表した実なのだと言います。

この世は現実は善因悪果、悪因善果であり辻褄の合わぬもの。南北はその辻褄が合わぬこの世を見る者に思い知らせるために虚に見せかけた実を作品に描くと言います。かたや馬琴もこの世は辻褄が合わぬからこそせめて物語くらいは辻褄を合わせたいとして虚を書き続けると言います。

馬琴はこの南北の言葉に自身の創作への迷いが生じます。自分の書いてることは無意味な自己満足なのか。勧善懲悪を書くことで読む者に世間の不条理を忘れさせているだけではないのか。南北のように問題提起すべきではないのかと。

この両者はある意味で表裏一体といえるのかもしれません。同じように世間の不条理を憂いつつも、読者に生きる指標を与えようとしてる点で。

この南北との議論を経て迷いつつも馬琴はライフワークである八犬伝を書き続けますが、その後彼には次々と試練が訪れます。

息子の宗伯を医師にさせて武家の身分を取り戻そうとしましたが、そんな父に常に従順だった息子は病弱でついに命を落とします。彼は死ぬ間際まで父の作品の校正を手がけていました。

そして馬琴自身も年老いてやがて両の目を失明してしまいます。宗伯の嫁お路に口述で作品を書かせようとしますが漢字を書けないお路に我慢の限界がきて諦めかけます。

その時にお路が宗伯の言葉を伝えます。八犬伝を頼むと。宗伯こそが八犬伝の一番のファンなのでした。自分が武士の身分を取り戻したい一心で息子の人生を犠牲にしていたのではないか、彼を死なせたのは自分なのでは。自分を責めていた馬琴は宗伯の言葉を聞かされ、そして渡辺崋山の言葉を思い出します。

虚をつらぬけばそれはその人にとって実となる。正義を貫けばやがては現実もそのようになるはず。そう信じて馬琴は八犬伝を書き続けて来ました。宗伯の言葉と崋山の言葉で馬琴は迷いが完全に吹っ切れたことでしょう。自分は今まで通り信じるものを書き続ければいいのだと。宗伯もそれを何よりも望んでいる。

お路と共に二十八年にも及ぶライフワークを完結させ、他にもいくつもの作品を世に出した馬琴は81歳でこの世を去ります。

その最後の数年の姿は北斎が言うように絵になる姿だったのでしょう。彼が作品でつらぬき通した正義の心を褒めたたえるかのように彼が生みだした剣士たちに迎え入れられて彼は旅立つのでした。

娯楽作品として十分楽しめましたが、せっかく虚実の物語が並行的に進行するのなら、実の馬琴が創作において迷いが生じたときには虚の剣士側も正義をつらぬくべきか悩むシーンなんてあればより作品に深みが出た気がします。

馬琴が没して170年以上経ちますが、この世はいまだに善因悪果、悪因善果のままなのでしょう。八犬伝は28年をかけて勧善懲悪を成し遂げましたが現実の世ではそう簡単にはいかないようです。それでも彼のように志を持ち続けたいものです。

「八犬伝」完成秘話

50代の滝沢馬琴と絵師の葛飾北斎。

「八犬伝」のあらすじを北斎に語り、北斎は挿絵を馬琴の背中で

すらすらと書く。

そしてそれを握りつぶして破り捨てる。

そんな戯言に興じながら「八犬伝」は延々と書き続けられた。

馬琴の役所広司。

北斎は内野聖陽。

どちらも燻銀の巧さである。

味のある2人の語りが、「虚」である「八犬伝」の実写映像へと

瞬時に入れ替わるのだ。

なかなか凝った面白い趣向である。

重鎮スター2人、若手スターの八剣士、歌舞伎役者、

美女4人のラインナップ。

小さい時から「人形劇」の原作を楽しんだ世代向き、

なのかもしれない。

通好み、一見さんお断り。

これなら下見に観た1983年の「里見八犬伝」の方が、

素人には分かり易い。

キラ星のように輝く当時の時代劇スター。

今より進んでないカメラ技術なのに、

1983年の方が大作に見えるのはなぜ‼️

こっちには馬も出てこないし、玉梓だって栗山千明より夏木マリの方が

数倍妖艶(入浴シーンの美乳とかあった。)

姫と剣士(犬士)の、ラブシーンとかもない。

(若くて美しい薬師丸ひろ子と真田裕之が惚れあうんだよ)

いったい何処を愛でればいいのさ、この私。

土屋太鳳は早々殺される、

河合優美は崖から落とされるし、

八剣士(犬士)も美形を揃えたんだろうけど、

水上恒司でなくても、渡辺圭佑でも誰でもいい感じでしたし、

大好きな役所広司さんと内野聖陽さんも、

すっごい燻銀で素敵なんですけど、

茶飲み話のお部屋シーンばかりで、

見せ場がなかったですね。

それと、

年寄りすぎて、華がなかったですね。

「八犬伝」より挿入された「四谷怪談」と、

(鶴屋南北役の立川談春の狡猾さが印象に残るって、

(なんか本末転倒ですよねー)

それでも、馬琴が失明して、嫁のお路(黒木華)が、

漢字もろくに書けないのに、志願して口述筆記するくだり、

ここはやはり胸を打ちます。

こうして滝沢馬琴の「八犬伝」は1842(天保13年)に、28年の

年月を費やして完成したのです。

映画も真面目な労作でした。

あまりにも「実」

まず一鑑賞者として言うならばこの作品は王道のエンタメとしては正直あまり面白くない。

願わくば、このVFX技術と綿密な取材とロケ、細部までこだわり抜いたセットと小道具でなんのひねりも無く令和版南総里見八犬伝をやって欲しかった。

ではいわゆる”クソ映画”として楽しめるかと言えばそうでもない。八犬伝パートはあまりに面白く、馬琴パートは役所広司の演技力が高過ぎる。

この映画は物語の世界を「虚」と捉え、馬琴パートを「実」として描いているが鑑賞者にしてみれば八犬伝パートが「虚」であるなら馬琴パートも「虚」なのだが、なんと言うか馬琴の愚痴や苦悩を聞いている自分を感じることが「実」と言うか、映画を観に来ているにも関わらずあまり映画に入り込めず暗い気持ちになる作品だった。

と言うのもクリエーターとして食い扶持を稼ぐ身の上としては今の環境はあまりにも「実」なのだ。他人から奪う事を政府も経団連も文化庁も推奨してる。虚を貫けば実となるなんて正直綺麗事だ。今クリエーターは死んだら世に出した作品を全て奪われる。生きるにはクソ過ぎるがおちおち死んでも居られない。本当にクソな世の中になったものだと思う。

虚と実

一番の見どころは滝沢(曲亭)馬琴と葛飾北斎とのオッサントークかも知れない。

物語としては八犬伝そのものでは無い。

書き上げる過程に焦点を当てている。

八犬伝を書く曲亭が北斎に挿絵を書いて欲しいと願うが、北斎は面倒くさい性格の馬琴の要求に辟易しており固辞。孫に仕事をさせたい思惑もあり孫を推薦する。だが北斎は八犬伝の素晴らしいシナリオを聞いて即興で挿絵を書いてしまうが、その出来栄えにこれをくれと馬琴。北斎は破って鼻紙にしてしまう。このやりとりが何度も続くがその間のやり取りを含めてそれが面白い。

馬琴は北斎とのやり取りで八犬伝のブラッシュアップとモチベを上げて28年にも渡る長編小説を書き上げる。

オッサントークの間事に何年も時間が経過しておりどんどん年老いて行く様、馬琴と女房、子供、孫ととの家族との関わり。四谷怪談の鶴屋南北などライバルとの関係。勧善懲悪を好む馬琴と勧善懲悪は虚構、現実の中に実があると南北。四谷怪談と言う虚構っぽくした実話を元にした怪談と実話だけど尾鰭つきまくって虚構化した忠臣蔵、果たしてどっちが虚で実か?難しい命題に打たれる馬琴。悩みながらも勧善懲悪を突き進む馬琴は最後は加齢で盲目となり義娘の手を借りてようやく長編小説八犬伝を書き上げる。

その一連の流れ、心の動きを挟む様に八犬伝の有名なシーンがダイジェストの様に盛り込まれる作りとなっている。

どっちも時代劇ものとあって馬琴の現実世界と八犬伝の虚構の世界の切れ目が若干分かりにくいが、まあ出てくるのがオッサンか若い剣士かで分かるかな?

子供時代にNHKの人形劇で八犬伝を見た時は凄い話の展開と玉梓の怨霊、運命的な八犬士の出会いと合流、最後の決戦と大団円。おどろおどろしい中にも爽快な物語に胸踊る思いだった。その時の思いが蘇る感じでしたね。こんな物語を28年も書き上げた馬琴は凄いですよ。北斎も富嶽三十六景を八犬伝の間に書いたりと馬琴と北斎を演じたオッサン二人の掛け合いは秀逸。

【"実の世界の報われなき己の人生を糧に、虚の世界で勧善懲悪を貫く日本最古の伝奇小説を不撓不屈の心で作り上げた男とその家族の物語。”VFX多用の虚の世界と、実の世界の対比が面白き作品でもある。】

ー エンドロールでも流れたが、曲亭(滝沢)馬琴の「南総里見八犬伝」は、28年の歳月を掛けてナント、全98巻に渡り描かれた日本最古の伝奇小説である。

今作は、そのエッセンスを書き出した山田風太郎の「八犬傳」が原作である。

因みに私はNHKの辻村ジュサブローによる人形美術が素晴しい人形劇で八犬伝を知り、その面白さにのめり込んだモノである。”♬ジンギレーチ、チューシン、コーテー。いざとなったら玉を出せ!力が溢れる、不思議な玉を。♬”今でも歌えるよ!そして、怨霊珠姫の姿は、チビッ子NOBUにとってはトラウマ級の怖さでありました。(だが、後年辻村ジュサブローの素晴らしい人形に、少し嵌まったなあ。)-

◆感想<Caution!内容に触れています。>

・物語は、曲亭馬琴(役所広司)が、友人の絵師葛飾北斎(内野聖陽)に「八犬伝」のアイディアを話し、北斎がそのイメージをササっと紙に描く”実の世界”と、「南総里見八犬伝」のVFXを多用した”虚”の世界とが、交互に描かれて行く。

・”実の世界”では、馬琴は妻(寺島しのぶ)から家業を継がずに、文筆業に明け暮れている事をブツブツ言われ、果ては医者になる事を望んでいた素直なる息子、宗伯(磯村勇斗)を病で失い、悲嘆に暮れるのである。

■ある日、馬琴は北斎と共に、鶴屋南北(立川談春)の催す”赤穂浪士”の舞台を見に行くが、その舞台は途中に”四谷怪談”が織り込まれる”赤穂浪士”の善なる行為を否定する様な内容だった。

私は、このシーンはこの作品の胆ではないかと思ったのである。何故ならば、【正しき者が報われないこの世で、”八犬伝”のような勧善懲悪の物語を書く意味があるのか】と言う事を馬琴が考えるきっかけになったシーンではないかと、思ったからである。

確かに現在でも、南北が”舞台の奈落の底”で言うように、善人が報われるとは限らない。

けれども、だからこそ、馬琴は”虚の世界”で、【正義が勝ち、善が報われる世界】を作り上げたかったのではないか、と思ったからである。

・「南総里見八犬伝」は、伏姫(土屋太鳳)が首に付けていた八つの玉(仁・義・礼・智・忠・信・考・悌)を持つ八犬士が不思議な因縁で出会って行く過程や、里見義実の逆臣の妻玉梓(栗山千秋)を一度は許そうとするも斬首にした事で”子孫まで呪ってやる!”と悪霊と化した彼女と戦う八犬士たちの姿がハラハラドキドキの勧善懲悪ストーリーとして描かれている、とても面白い伝奇小説なのである。

・但し、この映画では八犬伝が長すぎる故に、初めて観た人は”虚の世界のパートの面白さが、分かったのかな。”と思ったのも事実である。

少し、残念に思ったかな。

<馬琴は両目の視力を失い、妻も失いながらも、宗伯の妻おみち(黒木華)に字を教えながら、見事に「南総里見八犬伝」を書き上げるのである。

馬琴は、”実の世界”では報われ無き事の多い中、”虚の世界”で、世界に名だたる勧善懲悪の伝奇小説を見事に描き出したのである。>

■鑑賞後に思ったのだが、今作のVFXシーンを観ると「南総里見八犬伝」のみを前後編併せて4時間で映画化したら、大ヒットするのではないかなあ、と思ったのである。

”山崎貴監督、白組総動員で製作されては、如何でしょうか!”

創作意欲

江戸文化の中での創作ファンタジー。

28年の歳月をかけて創るとは。

年老いても創作を諦めないジジィ達は凄い。

滝沢馬琴が葛飾北斎に触発されて

描いていくとは知らなかった。

二人のジジィ達が刺激仕合ったんだね。

馬琴が命をかけた八犬伝。

『虚』『実』だから描けた正義の世界。勧善懲悪。正義が勝つという希望の物語が必要。これが今日の日本人に残されている。

馬琴と鶴屋南北の虚実のやりとりは面白かった。黒木華さんの着物姿は似合うなぁ。

途中、とある鮨屋の握りとツマミが交互に

出てくるような映像感覚に捕らわれたが晩年の馬琴の生き様が観れて良かった。

正に『正義』でした。

全415件中、361~380件目を表示