「ややこしいが、真理を突いていた」八犬伝 R41さんの映画レビュー(感想・評価)

ややこしいが、真理を突いていた

なるほど~ そもそも山田風太郎さんの小説の実写化ですか~ ややこしいな。

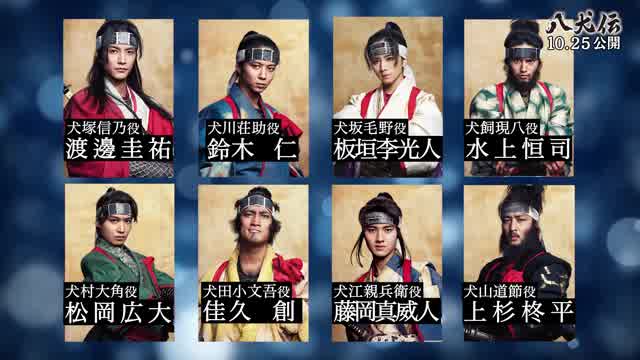

この中で描かれている虚構とは「南総里見八犬伝」という物語であり、それを当時創作した滝沢馬琴の人生はこうだったという空想上の「実」を交えているのがこの作品。

監督が虚構部分の役者に依頼したのが、虚構としての演技のように感じた。

そこに寄せた監督の想いが実際の山田風太郎の小説から読み取ったのだろうか?

監督は、時代背景の違いや価値観の違い、その他の違い、そして虚と実という概念を映像ならではの表現として組み合わせたのだろう。

さて、

作中の歌舞伎四谷怪談 その脚本を書いた人物の考えこそこの作品のテーマだろうか。

彼の話を聞いて思い浮かんだのが鬼舞辻無惨と産屋敷耀哉の会話

「永遠というのは人の想いだ 。人の想いこそが永遠であり 不滅なんだよ」

実体であるモノ 目に見え、においがあり、味がして、触れて、聞える「モノ」はすべてエントロピーの法則によって分解へと一直線に向かう。

しかし人の想いに時間は存在しない。消せるようであっても消えることはない。

五感で感じる「実」とはいったい何だろう?

動的平衡という福岡伸一先生の言葉

そもそも人間が作り出したモノは、いったいどこからやってきたのだろう?

想像 思考という虚構によってモノになったはずで、人はそれを創造と呼ぶ。

虚構である想像によって創造されたモノは実体として認知される。

四谷怪談の脚本を書いた人物は、心に存在する真の恐怖こそ実体なのではないのかと問うた。

辻褄など合わないのが世の中だと彼は言ったが、それは正義は必ず勝つ 勝たねばならないという盲信こそ虚構ではないのかと投げかけたのだろう。

時代によって変化する価値観もまた虚構だろう。

さて、、

作中の滝沢馬琴が思案し続けた虚と実 辻褄

これらに回答を求めつつ、物語を創るという想いに人生を費やした馬琴。

友人の葛飾北斎の絵 そこに感じる躍動感 その感じた思いとは虚なのか?

物語の面白さも、虚なのか?

辻褄が合わなければ虚なのか?

万人が知る忠臣蔵という体裁上、心理上、そしてそうあるべきだという信念上の物語。

誰かが見たと言っていた幽霊 彼女が生前抱えた怨念

彼の妻の悪口がその対照として描かれている。

目が見えなくなっても想像することはできる。

しかし思うことができなくなれば、人はいったい何ができるのだろう?

思う、考える、想像する これらを証明するのは難しい。

だから虚構、なのだろうか?

馬琴は自問自答しながらも辻褄の合わないことも平気で物語を書いた。

彼がそこに見た面白さ その面白さこそ絶対に必要な要素だったのだろう。

逆に、

無関心こそ危険だと誰かが言っていたが、それは本当かもしれない。

その延長線上にあるのは、美しい風景などを見ても何も感じなくなる心だろう。

絵を見て、文を読んで、建造物を見て、風景を見て… 何かを感じることこそ実が生まれる瞬間かもしれない。

その心という「実」は永遠に残され、失われることなどないのだろう。

そしてこの心が一体どこにあるのかということは、未だ誰にも証明されていない。

滝沢馬琴がこのようなことと葛藤しながら南総里見八犬伝を書いたのかなと想像した山田風太郎さんの想像力もまた面白かった。