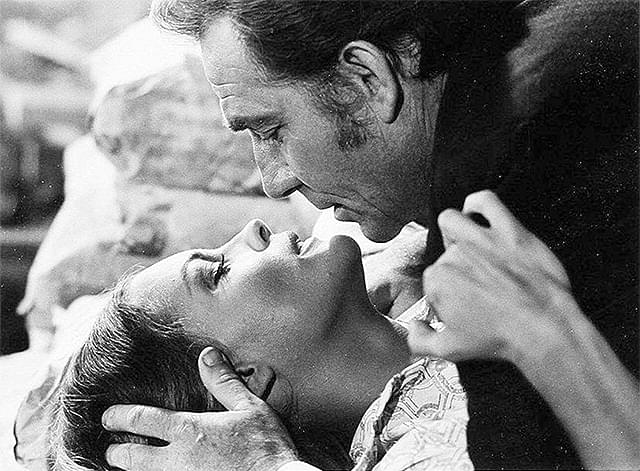

冒頭、労働争議のさなか、夫を殺された主人公(LA CALIFFA=女指導者)の独白で物語は始まる。背景の映像は、広場に残る夥しい血痕や、搬送される遺体と、容赦なく生々しい。イタリア映画伝統のネオ・リアリスモの手法を引き継ぐこの作品は、救いようのない結末で幕を閉じる。

「ラ・カリファ」が製作された1970年頃からの約10年、現実のイタリア社会は、「鉛の時代」と呼ばれる不幸な時期を経験することになる。鉛とは、暗くて重苦しい、希望の見えない世相の比喩であるとともに、直接的には、銃弾を意味している。

東西冷戦下のイタリアはこの頃、政局の混迷と政財官の癒着や腐敗を契機に、極右・極左、さらにはマフィアまでが入り乱れて実弾が飛び交うテロの応酬に苛まれていた。フランコ・ネロ主演の名作「警視の告白」や、実際の事件を題材にジャン・マリア・ヴォロンテが主演した「首相暗殺」などの映画はこうした時代背景のなかで生まれているが、本作品はそれらの嚆矢というべきかも知れない。

この映画、「エンニオ・モリコーネ特選上映」の肩書で公開されているので、音楽についても触れておきたい。

「ラ・カリファ」は今回が本邦初公開にもかかわらず、モリコーネ作曲の主題曲だけは日本でも広く知られ、ファンの多い作品である。上映に併せて発行されたパンフレットにも詳しい経緯が記されているとおり、同じ曲がかつてNHKのシリーズ「ルーブル美術館」に用いられていたからだ。

おなじみの名画「モナリザ」をバックにさざ波を連想させるピアノの旋律から始まる美しいオープニング曲は、ずいぶん前に買ったCDの発売時に、何故か「LA CALIFFA」のタイトルが付けられていた。

なので、観る前から確信に近い予感はあった。

実はモリコーネ、今回の件に限らず、自作品の流用が指摘されることが多い作曲家でもある(彼の出世作「さすらいの口笛」も自作のポップス曲「みのりの牧場」をモチーフにしている)。マエストロは使い回しの名手でもあったのだ。

映画自体は画期的な主題を用いている点は評価したいが、作品としての完成度は高いとは思えない。

唐突に結末を迎えて終わるパターンは当時としても古い映画の手法で秀逸とは言えないだろう。せっかくモリコーネを起用しながら、彼の曲で余韻の残る印象的なラストシーンを作れなかったものかと思うと残念でならない。

併映された「死刑台のメロディ」も(こちらは作品の評価はともかく)、ジョーン・バエズの熱唱ばかりが耳朶に残って、モリコーネの代表作品というイメージが薄いように感じる。「モリコーネ特選上映」と銘打って選考するには、二作品ともにやや疑問が残ったのは、自分だけであろうか。

今後、「モリコーネ特選上映」の第二弾以降があるのなら、個人的には「夕陽のギャングたち」を推したい。

近年、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウエスト(ウエスタン)」やドル3部作が次々と劇場公開されるなか、セルジオ・レオーネ監督作品で唯一取り残されているこの作品、音楽は抜群に美しく、モリコーネの代表作として、「特選上映」の名にふさわしいと思うのだが?!

離愁

離愁 恋ひとすじに

恋ひとすじに ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク