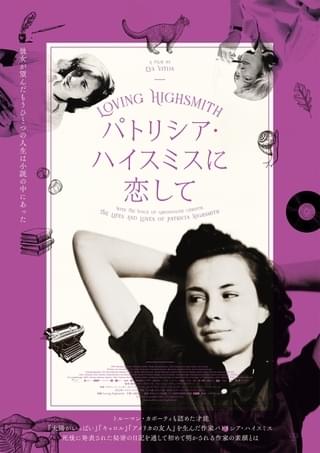

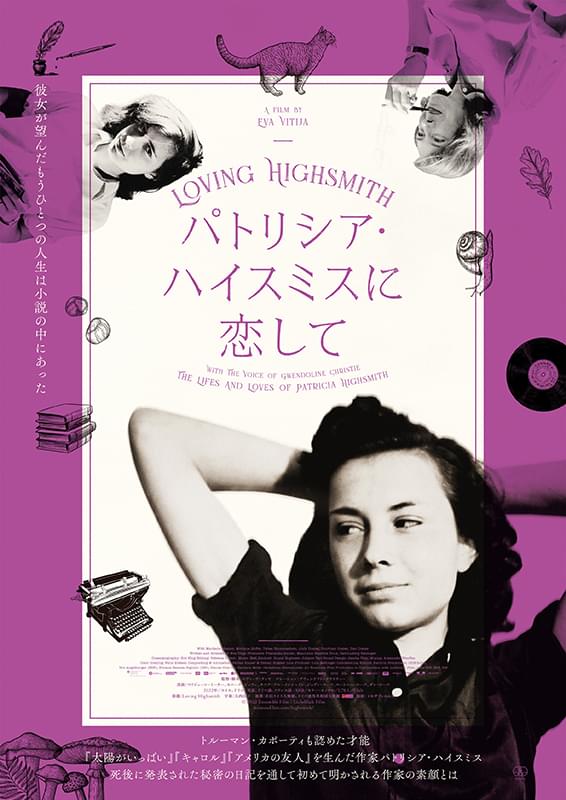

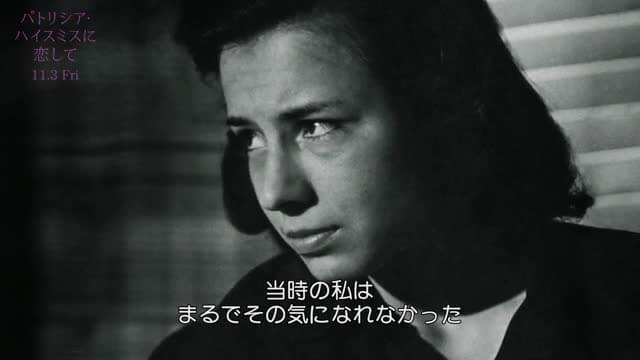

パトリシア・ハイスミスに恋して

劇場公開日:2023年11月3日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

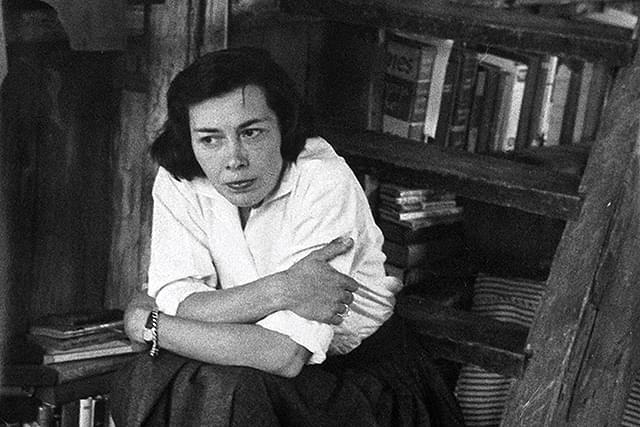

アメリカの人気作家パトリシア・ハイスミスの知られざる素顔に迫ったドキュメンタリー。

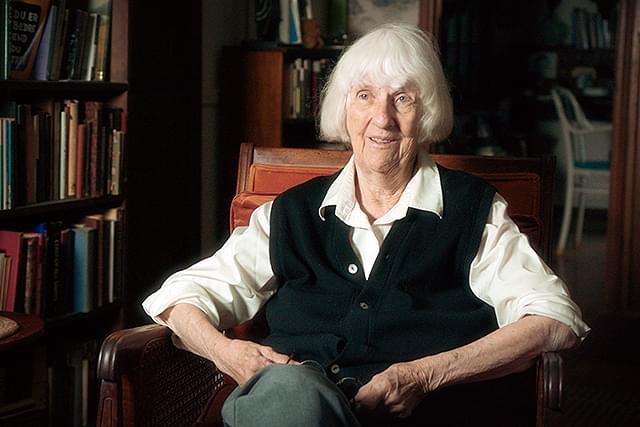

「太陽がいっぱい」「見知らぬ乗客」といった名作映画の原作小説で知られ、欧米ではアガサ・クリスティと並ぶ人気を誇るハイスミス。中でも偽名で発表した自伝的小説「キャロル」は、1950年代のアメリカでハッピーエンドを迎えた初のレズビアン小説となったが、ハイスミス自身は女性たちとの旺盛な恋愛活動を家族や世間に隠す二重生活を余儀なくされていた。そんな彼女の生誕100周年を経て発表された秘密の日記やノート、本人映像やインタビュー音声、家族や元恋人たちによる証言、さらにアルフレッド・ヒッチコックらによる映画化作品の映像を織り交ぜながら、その謎に包まれた人生と著作にスポットを当てる。

スイスの映画監督エバ・ビティヤが手がけ、テレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のグウェンドリン・クリスティーがナレーションを担当。

2022年製作/88分/G/スイス・ドイツ合作

原題または英題:Loving Highsmith

配給:ミモザフィルムズ

劇場公開日:2023年11月3日

スタッフ・キャスト

- 監督

- エバ・ビティヤ

- 製作

- フランツィスカ・ゾンダー

- マウリツィウス・シュテルクレ・ドルクス

- カール=ルートビヒ・レッティンガー

- 脚本

- エバ・ビティヤ

- 撮影

- シリ・クルーグ

- 編集

- レベッカ・トレッシュ

- 音楽

- ノエル・アクショテ

- 演奏

- ビル・フリゼール

- メアリー・ハルボーソン

- ナレーション

- グウェンドリン・クリスティー

- アニーナ・バターワース

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

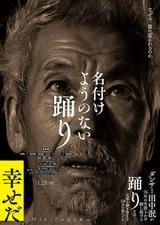

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り