コラム:佐藤久理子 Paris, je t'aime - 第85回

2020年7月30日更新

フランスでは6月22日に約3カ月ぶりに映画館営業が再開され、劇場関係者もほっと胸を撫でおろしたばかり。だが、ここにきて再び新型コロナウィルスの感染者が増え始めている。バカンスシーズン突入でパリから人が減り始めたのと並行するかのように、地方の施設などのクラスター感染が見られるように。本格的な第2波を恐れた政府は7月20日から、ついに屋内の施設すべてと、屋外でも市場や商業施設など人が集まるところではマスク着用を義務付けた。映画館も、これまでマスクは推奨にとどまっていたため、席に座ると外す人がほとんどだったが、これからは鑑賞中も着用しなければならない。とはいえ、さすがに暗闇の中で見回りが来るわけでもないので、マスクに慣れない人々がどこまで守るかは微妙なところだが。

夏休みは通常、ハリウッドのブロックバスターとフランス産ファミリー向けコメディに占領される。だが今年の夏は大作がほとんどない。夏に照準を置いていたクリストファー・ノーランの「TENET テネット」は、アメリカの公開が未だ決まらないなか、フランスの公開は8月最終週にずれ込んだ。新作も少しずつ出てはいるものの、いまだ3月の外出規制前に公開になった作品が占めている割合が大きい。

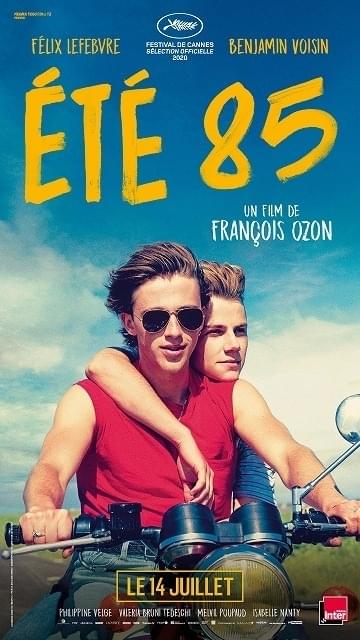

そんななか、今夏を彩る一番の話題作が、フランソワ・オゾンの新作「ÉTÉ 85」(85年、夏)だ。本作は今年の「カンヌ・レーベル」に選ばれ、映画祭が通常通り開催されていれば、夏前の公開を予定していたと言われる。だが、外出制限と映画館閉鎖により延期になっていたなか、ようやく7月14日の革命記念日に公開に漕ぎつけた。通常ならばこの日を境にパリジャンはどっとバカンスに繰り出すため、決していい日程ではないはずだが、夏が舞台ゆえにこれ以上は遅らせられない、という事情だったのだろう。

もっとも、今年はパンデミックによる経済的な打撃により、例年よりはパリに人が残っている印象だ。公開初日は、行楽日和の好天にも関わらず、劇場に人が繰り出していた。わたしも初日に駆けつけたが、映画館の定員は50パーセントに絞られているので、ほぼ埋まっていた。

本作はイギリスの作家、エイダン・チェンバーズの小説「Dance on My Grave」をオゾン自身が脚色したもので、ノルマンディの海辺の街を舞台に、16歳と18歳の少年のひと夏の触れ合いを描く。

友人のヨットを借りてひとり沖に出たアレクシーは、危うく遭難しかけたところを、2歳年上の地元の青年、ダヴィッドに助けられる。行動家で洗練され、自分よりもませている彼に翻弄されていくうちに、アレクシーは徐々に彼に恋をしていく。だがダヴィッドはどこか破滅型の、危険な匂いを放っていた。

85年は自身の思春期真っ只中だったというオゾンは本作で、彼にしては珍しいほどストレートに、青春の激しい情動と痛みを描いている。当時フランスでも流行っていたという英国ニューウェイブの音楽がノスタルジーを盛り上げ(音楽を担当しているのは、人気グループAirのジャン=ブノワ・ダンケル)、さらにロッド・スチュワートの「セイリング」が泣ける使い方により、せつない感情を盛り上げる。主演のふたり(フェリックス・ルフェーブルとバンジャマン・ボワザン)はまだ知名度がないものの、批評家の評価も高く、一週目で13万人を超える動員を集めて幸先のいい出足を果たした。

長い外出制限が続いたフランスでは、映画館が恋しくなったというファンも多いだけに、これで秋に繋がる活気が戻ることを祈りたい。(佐藤久理子)

筆者紹介

佐藤久理子(さとう・くりこ)。パリ在住。編集者を経て、現在フリージャーナリスト。映画だけでなく、ファッション、アート等の分野でも筆を振るう。「CUT」「キネマ旬報」「ふらんす」などでその活躍を披露している。著書に「映画で歩くパリ」(スペースシャワーネットワーク)。

Twitter:@KurikoSato