コラム:FROM HOLLYWOOD CAFE - 第366回

2025年8月12日更新

ゴールデングローブ賞を運営するゴールデングローブ協会に所属する、米LA在住のフィルムメイカー/映画ジャーナリストの小西未来氏が、ハリウッドの最新情報をお届けします。

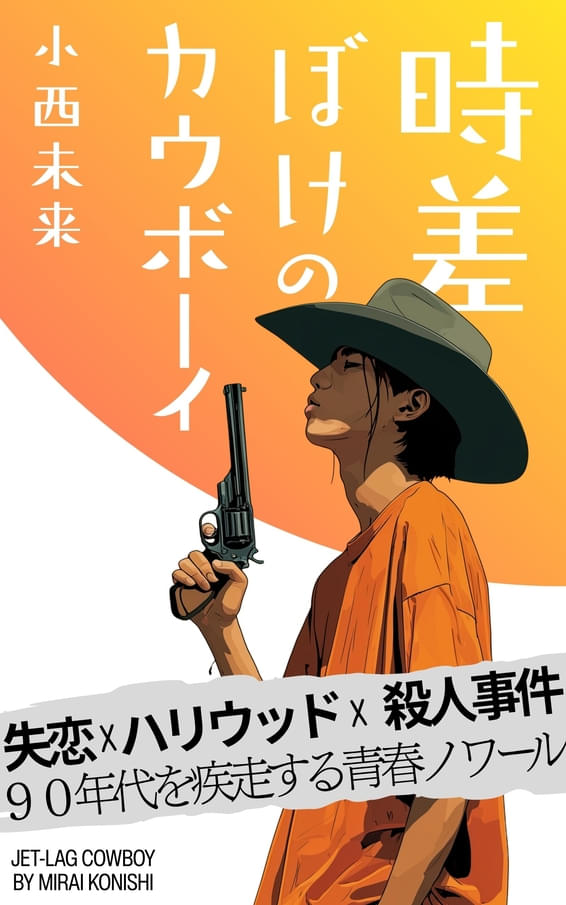

映画ライターが小説を書いた理由 20年越しの「青春ノワール」ができるまで

小説を書こうと思ったことがある人は、世の中にいったいどのくらいいるのだろう?

敷居は限りなく低い。高価な機材は必要ないし、みんな学校で作文や論文を書いたことがあるし、ブログやSNSで日々発信している人もいるだろう。おまけに楽器の習得や競技の上達よりもずっと簡単そうに見える。

想像力を働かせて、ちょっとした作り話を書けばいい。特別な準備もいらない。しかも、「小説家」って、なんだかかっこいい。

少なくともぼくは、そんな誘惑に負けたことがある。何度となく。

最初に挑戦したのは大学生の頃だった。なにも考えずに文学部に入ってしまったことも影響していたのだろう。当時のぼくに文学は未知の領域で、同時に、将来への不安や得体の知れないフラストレーションをありったけ抱え込んでいた。そうしたなかで、小説を書くという行為がクールな解決策のように思えた。

かくして意気込んで執筆を開始したのだが、現実はそう甘くはなかった。スタートこそは調子良かったものの、読み返すとそれがろくでもない代物で、何度も書き直す。ちょっと書いては直してばかりだから、物語がぜんぜん先に進まない。いつしか自分の文章に向き合うことが苦行となり、途中で投げ出した。時間と情熱をありったけ注いだはずなのに、いまとなっては何を書こうとしていたのかも思い出せない。

それから10年ほど経って、また波がやってきた。ちょうど映画制作のキャリアで行き詰まっていた時期で、このままでは何も前に進まない。せめてクリエイティビティを別の形で発揮したいと思い、再び小説に向き合うことにした。

このときは前回の反省があった。小説を書き続けるためには――すくなくともぼくにとっては――途方もないほどのエネルギーが必要だ。なにしろ拙い自分の文章と向き合いつつも、労力を注ぎつづけなくてはいけない。しかも、小説執筆に時間を割くということは、映画ライターとしての機会損失を意味している。限りある時間を使って、誰も読まない駄文をどうして書いているんだ、という疑念の声にさらされつづけることになる。

幼い頃から映画に親しんできたし、大学院では物語技法も学んだ。その後もトップのクリエイターたちに直接取材させてもらっている。だから、理論上はどんな物語でも作ることはできる。

でも、小説を書くとなると話は別だ。生半可な物語だと踏ん張ることができない。自分だからこそ書かなければならない物語、使命感に近い衝動に突き動かされなければいけない。

まず考えたのは、大学時代を題材にすることだった。先ほど書いたように、自分の人生における暗黒時代だ。それを小説にすれば、少なくともあの経験も無駄ではなかったことになる。

それに、自分が実際に体験したリアルな心境だからこそ、きっと共感してくれる読者もいるはずだと考えた。

次に考えたのは、映画愛を題材にした物語だった。ぼくは人生を映画に捧げてきた。そんな自分と同じようなキャラクターを主人公にしよう、と考えた。映画ネタを存分に盛り込めるし、独自のキャラクター像も描ける。当時はニック・ホーンビィの小説に夢中だった。特に「ハイ・フィデリティ」は大人になりきれない音楽オタクの物語だったが、その映画オタク版というのが自分のなかでのイメージだった。

そして最後に考えたのは、単なる青春小説の枠を超えた、エンターテインメント小説にすることだった。これはきっとハリウッド映画を見過ぎたせいだ。ある事件をきっかけに主人公が巻き込まれ、謎が深まるにつれてスリルも高まっていく。そんなサービス精神溢れる物語を書きたかった。

そして、せっかく映画オタクが主人公なのだから、物語の後半はロサンゼルスを舞台にすると決めた。それなら自分の知識やノウハウも存分に活かせるからだ。

ここまで決まれば、充分だった。エネルギーを充填したぼくは執筆を開始した。ある新人賞を狙いに定め、毎日書き続けた。書き直しを始めると前に進めなくなることは前回の失敗で学んでいた。だから今回は、ラフでもいいからとにかく書き進めることだけを意識した。そして3カ月ほどで書き上げ、新人賞に応募した。

ハリウッド映画なら、ここで合格の通知が届く。

でも、ぼくの人生はハッピーエンドにはならなかった。何次か通過した程度で、受賞とはならなかった。

そのときの絶望といったら、言葉では言い尽くせないほどだ。なにしろそれまでの人生でもっとも情熱を注いで作り上げた作品だ。最初は審査員に怒りをぶつけた。

でも、「時差ぼけのカウボーイ」と題した自作を読み返すと、怒りの矛先を向け直さなくてはいけなかった。恥ずかしいほど欠点だらけだったのだ。

ここでぼくはまたひとつ学んだ。小説を書き上げるにはありったけの情熱が必要だが、客観視するためには冷却期間もまた必要なのだと。

気づいた点をかたっぱしから直し、別の賞に送る。またも落選する。結果が発表されるころには冷静になっているので、読み直すとたくさんの欠点に気づく。直して、また別の賞に送るというループを繰り返す。読み直すたび、手を入れるたび、自分のスキルがあがっている実感があった。でも、結果は変わらない。

プライドがずたずたになり、自分のなかのエネルギーも枯渇し、第二次小説家ブームは静かに終わる。

それから十年後、また波がやってくる(なぜか十年おきにやってくる)。長編小説を一本書く。そして、同じように去っていく。

実は去年、再び波がやってきた。最初から数えて4度目だ。おそらく人生においてこれが最後になる予感があった。無理ができるのも今回が限界だろう、と。

その波に乗って、あるサスペンス小説を書き上げた。その冷却期間中にハードディスクの整理をしていると、「時差ぼけのカウボーイ」を見つけた。

おそるおそるファイルを開けた。

埃を被った昔のアルバムのようだった。気恥ずかしさと懐かしさがこみあげてきた。

そして、驚いたことに、いまの自分でも充分楽しめた。

文章面ではかたっぱしから修正が必要だし、ストーリーを盛りあげるためには、加えたほうがいい描写やシーンがある。でも、キャラクターは個性的だし、青春ものとサスペンスの塩梅がユニークだし、なによりハートがたっぷり詰まっている。ばかばかしいけれど、真摯な作品だと思う。

手直ししたあと、この原稿をどうしようかと考えた。あいにく、もう新人と呼べる年齢でもない。それに、新人賞の応募ルートを辿ると、この作品がまたずっとハードディスクのなかに眠ることになるかもしれない。データが壊れたり、消失したりする可能性だってある。

それは、あまりに可愛そうだ。

そんなわけで「時差ぼけのカウボーイ」を電子書籍として自主出版することにした。

一通のエアメールがきっかけで、年上女性と旅に出ることになる男子学生の物語。しかし、憧れの地で彼を待っていたのは、不可解な事件だった。右も左も分からない異国で重度の時差ぼけに悩まされながら、事件の真相を追う。やがて、自分がハリウッドを舞台にした陰謀に巻き込まれていることを悟るのだった――。

映画好きの人に手に取ってもらえれば本望だし、もしかしたら昔の自分のような迷える学生にも響くかもしれない。夏の休暇や通勤の電車の中で読んでもらえたら、これ以上幸せなことはない。

筆者紹介

小西未来(こにし・みらい)。1971年生まれ。ゴールデングローブ賞を運営するゴールデングローブ協会に所属する、米LA在住のフィルムメイカー/映画ジャーナリスト。「ガール・クレイジー」(ジェン・バンブリィ著)、「ウォールフラワー」(スティーブン・チョボウスキー著)、「ピクサー流マネジメント術 天才集団はいかにしてヒットを生み出してきたのか」(エド・キャットマル著)などの翻訳を担当。2015年に日本酒ドキュメンタリー「カンパイ!世界が恋する日本酒」を監督、16年7月に日本公開された。ブログ「STOLEN MOMENTS」では、最新のハリウッド映画やお気に入りの海外ドラマ、取材の裏話などを紹介。

Twitter:@miraikonishi