所蔵資料が羽ばたくとき――映画資料へのアクセス対応の仕事(上)【国立映画アーカイブコラム】

2025年11月9日 09:00

映画館、DVD・BD、そしてインターネットを通じて、私たちは新作だけでなく昔の映画も手軽に楽しめるようになりました。 それは、その映画が今も「残されている」からだと考えたことはありますか? 誰かが適切な方法で残さなければ、現代の映画も10年、20年後には見られなくなるかもしれないのです。国立映画アーカイブは、「映画を残す、映画を活かす。」を信条として、日々さまざまな側面からその課題に取り組んでいます。広報担当が、職員の“生”の声を通して、国立映画アーカイブの仕事の内側をご案内します。ようこそ、めくるめく「フィルムアーカイブ」の世界へ!

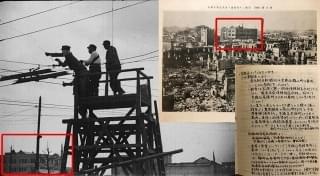

国立映画アーカイブが所蔵する映画資料には、図書室で閲覧できる書籍・雑誌やパンフレット以外にも、ポスターやスチル写真(映画の一場面などを宣伝用に撮影した写真)など様々なものがあります。これらの資料の活用も、当館の大きな役割のひとつです。たとえば、7階展示室では、資料を活用し映画について学べる展示活動を行っています。また、2階の長瀬記念ホール OZUのロビーでは、上映作品のポスターの掲示も行っています。

しかし、資料の活用は当館のなかにとどまるものではありません。国立映画アーカイブには日々、資料の閲覧や利用の問い合わせが、大学等の研究者や出版社、テレビや映画の制作者などからあります。たとえば令和6年度には、79件の申請があり、計1961点もの資料が活用されました。今回と次回の2回に分けて、一般的に「アクセス」と呼ばれる、外部への資料提供の仕事にスポットをあてたいと思います。

アクセスの内容は主に「熟覧」、「画像使用」、「貸与」の3つに大別できます。今回はこのうち「熟覧」と「画像使用」をご紹介します。

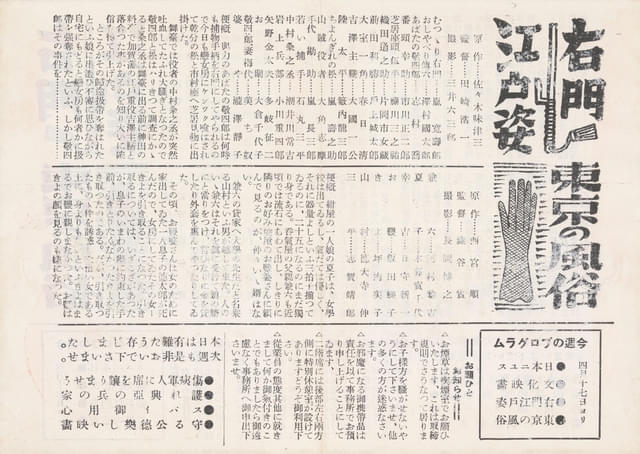

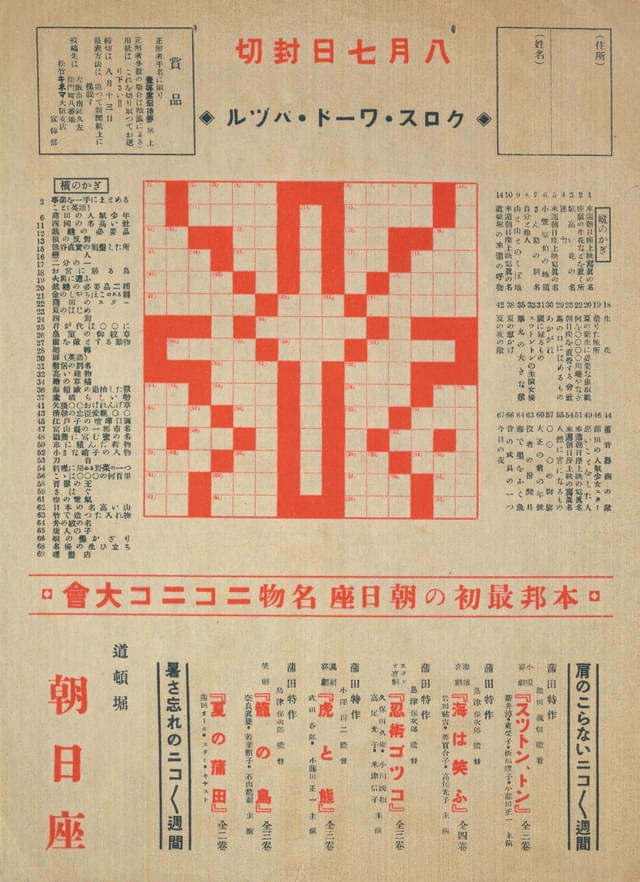

まずは熟覧です。これは調査・研究のため館内で資料を閲覧することを指します。近年、希望の多い資料のひとつに、映画館プログラムがあります。第二次世界大戦以前の映画館の多くは、映画館プログラムと呼ばれる、館独自の小冊子を毎週発行していました。上映作品の紹介はもちろん、映画館から観客への案内・メッセージや、観客からの投書が掲載されているものもあり、当時の映画鑑賞体験を知るうえで大変貴重な資料です。近年、所蔵しているもののカタロギングが進みました。研究者などからの問い合わせを受け、映画館名や作品名で検索し、ときに何百点もの映画館プログラムを熟覧に供することもあります。展示・資料室長の岡田さんは次のように説明します。

フィルムアーカイブと映画研究は車の両輪のように、お互い欠かすことのできない存在で、多くの場面で協力しあってきました。当館では、今まで以上に研究が進むよう、そしてより多くの人に当館のコレクションを見ていただけるよう、2024年5月から、当館の運営するウェブサイト「映画遺産―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―」に、デジタル化した映画館プログラムや映画館チラシを公開しています。

ところで、みなさんはテレビや書籍等で写真の下に「国立映画アーカイブ所蔵」と記されているのを見たことがあるでしょうか。これらの多くは、つぎに紹介する「画像使用」と関係があります。

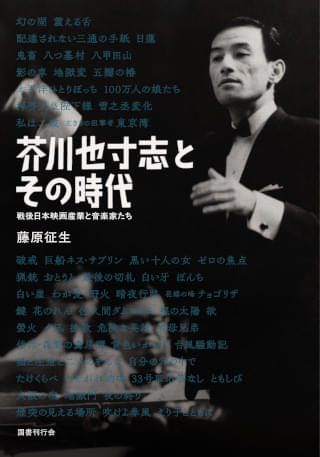

画像使用は、資料のデジタル化した画像を、書籍やテレビ番組などで使用することです。希望者からのファーストコンタクトの際に、特定の資料を使用したいと要望のある場合もあれば、特定の時代の映画ポスターや、誰々が写っているスチル写真といったように、かなり漠然としている場合もあります。その場合は、スタッフが実際に資料を見て写っているものを確認したり、希望者と協議を重ねて絞り込んでいったりして、使用する資料を決定していきます。多くの問い合わせに対応している研究員の宮本さんは次のように話します。

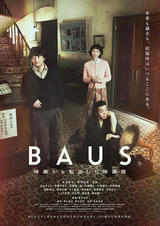

たとえば、2025年公開の映画「BAUS 映画から船出した映画館」(監督:甫木元空)は、吉祥寺の映画館の90年にわたる歴史を描いた作品です。登場する映画ポスターのなかには当館所蔵のポスターを画像使用したものもあり、たとえば、1920年代のシーンでは、フリッツ・ラング監督作「スピオーネ」(1928年日本公開)のポスターが登場しています。担当した宮本さんは、アクセス対応の仕事について、「『スピオーネ』のポスターをはじめ、当館の展示等の仕事だけでは触れる機会のなかった様々な資料について知ることができます」と、資料との偶然の出会いの機会にもなるアクセス対応の面白さを話していました。

また、ポスター担当の事務補佐員の髙木さんは戦後のポスターについて次のように説明します。

使用する資料が決まったら、希望者から著作権者に許諾を得ていただき、問題なければ申請手続きや出庫作業に進みます。ポスターは大きく重たいので、破損したりしないよう特に注意が必要です。ときに背丈や両腕を伸ばした長さ以上の大きさのものもあり、その際には複数のスタッフで作業することもあります。髙木さんはポスターの出庫の様子を見せてくれました。

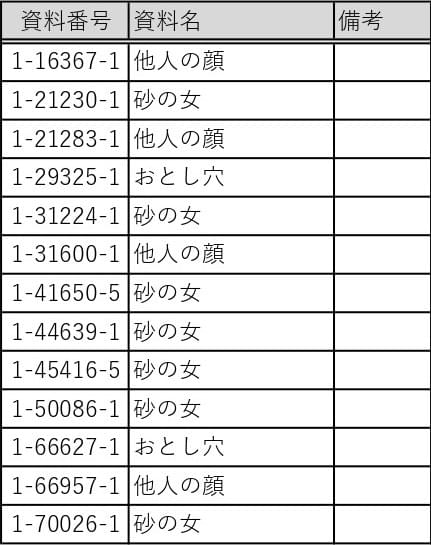

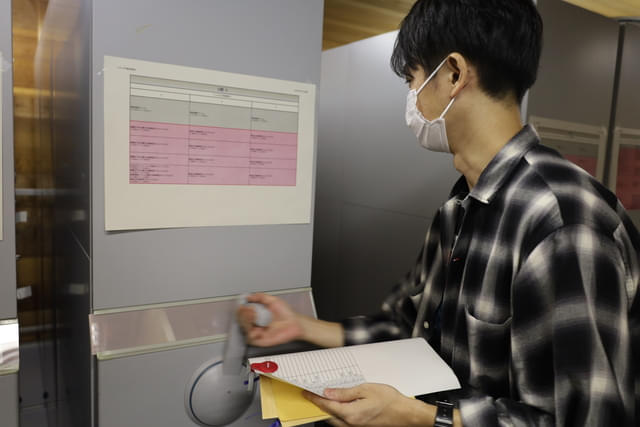

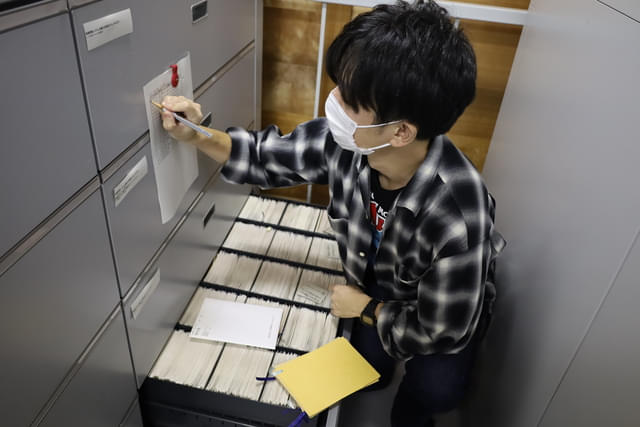

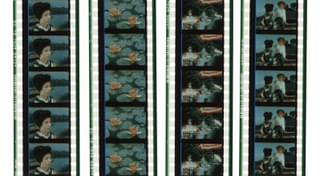

ポスター以外にも、画像使用希望の多い資料として映画のスチル写真があります。この出庫を行うのは事務補佐員の豊福さんです。現在、80万枚以上ある所蔵スチル写真は、同じ作品でも寄贈者ごとに袋を分け、袋ひとつひとつに収蔵順の資料番号をつけて保存しています。膨大な数のスチル写真から目的のものを効率よく出庫するための工夫について尋ねると、豊福さんは2つのリストを見せてくれました。

豊福さんは、普段、寄贈されたスチル写真の同定調査など、カタロギングを行っています。普段とは反対に、外に資料を出すアクセス対応の仕事の面白さについて、次のように話します。

スチル写真やプレスシートなどの比較的小さい資料であれば、研究補佐員の佐藤さんと李さんが館内のスキャナーでデジタル化します。ただし、B2サイズ(728mm×515mm)より大きいポスターの場合や、画像使用希望者が自身での撮影を希望している場合などは、フォトグラファーとともに来館して撮影することもあります。このようにして出庫され、画像使用された資料は、書籍に掲載されたり、テレビ番組で活用されたり、印刷して映画の美術の一部になったりと多様な活用をされています。

このように、当館所蔵の資料が活躍する場は多種多様です。美術館などとは違って、網羅的な収集を行うアーカイブでは資料の数が膨大で、データベースに登録はされていても、全コレクションをつぶさに把握することは困難です。そのため、アクセス対応はスタッフにとっても、資料に関する知識を学ぶよい機会になっています。地道かつ慎重な作業の連続ではありますが、当館以外の方々と一緒に、資料の価値を発見することができる仕事とも言えます。

書籍やテレビ番組などで「国立映画アーカイブ所蔵」や国立映画アーカイブのロゴマークのついた資料を見かけたら、背後にあるフィルムアーカイブの仕事にも思いをはせてみてください。

執筆者紹介

旧 東京国立近代美術館フィルムセンター。東京の京橋本館では、上映会・展覧会をご鑑賞いただけるほか、映画専門の図書室もご利用いただけます。相模原分館では、映画フィルム等を保存しています。

Twitter:@NFAJ_PR/Instagram:@nationalfilmarchiveofjapan/Website:https://www.nfaj.go.jp/

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

本日公開 注目特集

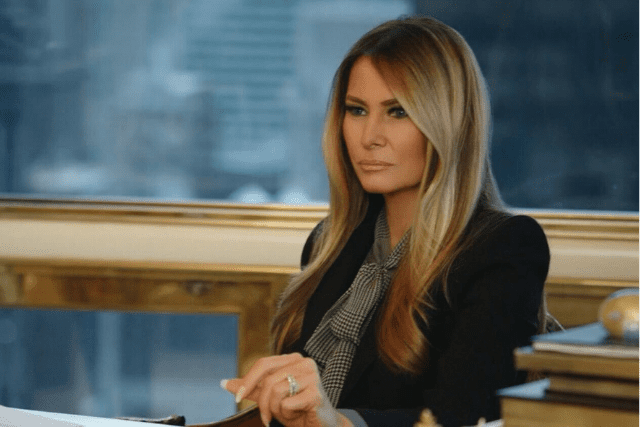

本日公開 注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント