「Dear Stranger ディア・ストレンジャー」西島秀俊×グイ・ルンメイ×真利子哲也監督が語る奇跡的な融合

2025年9月17日 12:00

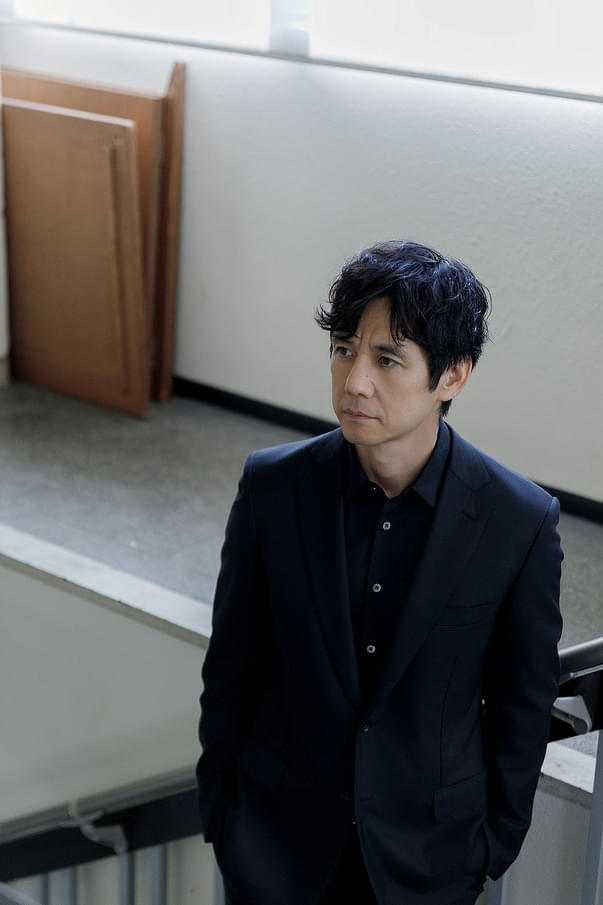

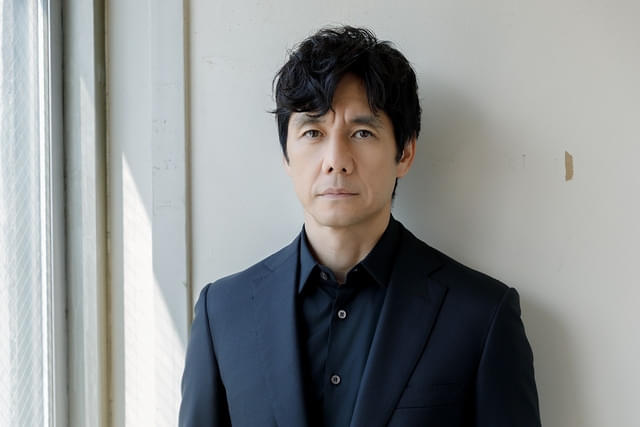

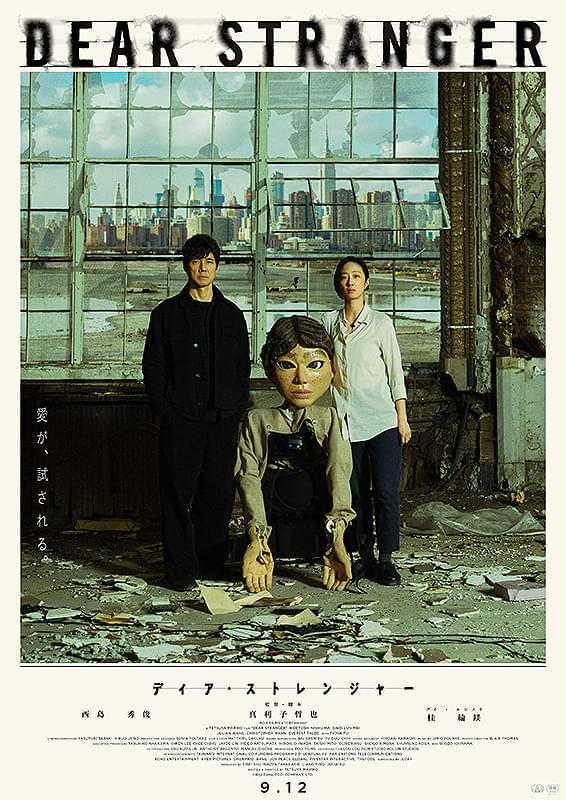

舞台はニューヨーク。日本人監督と多国籍のキャスト・スタッフが紡ぎ出した映画「Dear Stranger ディア・ストレンジャー」。言葉も文化も異なる他者と「理解し合う」という物語のテーマは、奇しくも撮影現場そのものを映し出す鏡となった。主演の西島秀俊とグイ・ルンメイ、そして真利子哲也監督が、創作の裏にあったドキュメンタリー的な奇跡を語った。(取材・文:磯部正和/撮影:間庭裕基)

すべての始まりは、世界が静止したあの時だった。1年間アメリカに滞在していた真利子監督は、帰国するタイミングで、新型コロナウイルスによるパンデミックで世界が一変する瞬間に立ち会う。混乱の中、彼がビデオに収めていた様々な国の家族の風景が、新たな物語の種子となった。

「コロナ禍の影響が大きかったかもしれません。予期せぬ混乱の中でアメリカに住んでいる仲間たちと連絡を取り合ううちに、アメリカを舞台にした家族の物語をやってみたいと思い始めたのがきっかけです。当初は国籍を限定していませんでしたが、自分で脚本を書くにあたり、アメリカ人の家族を描くのが難しく、段々とアジア人、そして日本人へと設定が寄っていきました。舞台がアメリカなので、結果的にアジア系の夫婦という形になりました」(真利子監督)

ヘアメイク:亀田 雅/スタイリスト:オクトシヒロ

ヘアメイク:亀田 雅/スタイリスト:オクトシヒロこれまで暴力的な衝動や社会への抵抗を鮮烈に描いてきた監督が、新境地へと向かう。その覚悟は、脚本の隅々にまで滲み出ていた。その挑戦的な企画は、二人の俳優の心を強く揺さぶった。

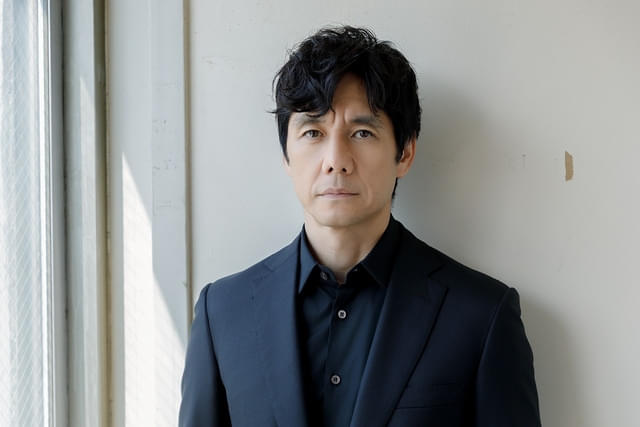

「以前から真利子監督とはご一緒したいと思っていました。また、脚本を拝見して、これまでの監督の作品とはまた違う、新しい場所へ向かおうとしている挑戦だと感じました。今の時代のテーマでもあるコミュニケーションの難しさや、自分にとって生きるために必要なものが、周りからは理解されないといった悩みが描かれており、この作品にぜひ参加したいと思いました」(西島)

一方、台湾出身の俳優であるグイ・ルンメイは、脚本から立ち上る独特の気配を直感的に感じ取っていた。それは、単なる物語の面白さを超えた、映画だけが持ちうる特別な「雰囲気」だった。

「最初に脚本を読んだ時、今まで読んだどの脚本とも気質的に全く違うものだと直感しました。物語はもちろんですが、監督が映画の中で作り上げようとしている独特の雰囲気が、脚本の段階から既に感じられたのです。特に、主人公たちが口では言えないことや自身の内面世界を、パペットを操ることで表現する。こうした真利子監督の手法がとても好きです」(ルンメイ)

こうして、ニューヨーク・ブルックリンの片隅で生きる日本人とアジア系アメリカ人の夫婦の物語が、静かながらも熱を帯びて動き始めた。

Hair Stylist:Nelson Kuo Make-up Artist:YAO CHUNMEI Wardrobe Stylists: -Fang Chi Lun -Quenti Lu

Hair Stylist:Nelson Kuo Make-up Artist:YAO CHUNMEI Wardrobe Stylists: -Fang Chi Lun -Quenti Lu国際的なプロジェクトにおいて、常に大きな壁として立ちはだかるのが「言葉」だ。日本語で書かれた脚本を多言語へ翻訳する過程で、監督は日本語特有の「曖昧さ」という本質的な問題に直面する。それは時に、明確なコミュニケーションを阻害する障壁にもなりうる。しかし監督は、その割り切れなさにこそ、人間関係の真実が宿ると信じていた。

「日本語を英語に翻訳してもらう過程で、日本語特有の曖昧さを強く自覚しました。分かりやすい単語に置き換えることもありましたが、一方でその曖昧さも重要だと感じ、日本語のニュアンスを逃さずにどうすれば土台となる英語に翻訳できるかという点に苦労しました。ただ、最終的にその脚本を俳優さんが体を通して言葉にしてくれる。完全に自分の分かる言葉ではないからこそ、その曖昧さを大事に作っていきました」(真利子監督)

監督が信頼を寄せたのは、俳優たちが言葉を血肉化する力だ。その化学反応を生み出すために、徹底的に繊細なニュアンスを現場で探っていった。

「中国語やスペイン語については、翻訳者の方を信頼してお任せしました。翻訳の際には、どういうニュアンスなのかを翻訳者の方とかなり話し合いましたし、ルンメイさんや西島さんといった俳優さん、さらには言語指導の方も含めた三者で、キャラクターに基づいて俳優が演じやすい生きた言葉を一緒に作っていったという感じです」(真利子監督)

ルンメイは、監督が守ろうとした「曖昧さ」の核心を理解するため、執拗なまでに言葉と向き合った。それは、異国の地で、異国の言葉で役を生きる俳優としての誠実な闘いだった。

「この映画では『言葉』が大きなテーマであり、その表現には非常に微妙なニュアンスが求められました。監督がおっしゃっていた日本語の『曖昧さ』には、私も非常にこだわりました。セリフを話す際には、その言葉がどういう意味を持ち、監督が何を伝えようとしているのかを理解するため、できるだけ監督と議論したり、一つひとつ確認したりしました。そうすることで、監督が書いた言葉に込められた意図を正確に理解し、それを表現しようと努めました」(ルンメイ)

劇中、英語の会話の中に、ふと日本語が差し込まれる瞬間がある。

「セリフの途中で時々日本語が出るのは、脚本に描かれていたことです。母国語で、相手に分からないように話すシーンがありますが、それは相手を気遣っての場合もあれば、ネガティブな意図で使う場合もあります。また、ネイティブではないので、言葉が感情に追いつかず思わず母国語が出てしまうこともありますよね。そういったことが、脚本の中で丁寧に考え抜かれて配置されていました」(西島)

物語が「言葉や文化を乗り越え、互いを理解する」ことをテーマとするならば、多国籍のスタッフが集った撮影現場は、まさにそのテーマが具現化した場所だった。日本人監督、台湾人俳優、そしてアメリカ人や他の国籍のクルー。文化も習慣も違う彼らが、一つの映画を完成させるという目的に向かっていく。その過程は、時に映画本編以上にドラマチックだったのかもしれない。

「これまでも作品ごとに毎回形が違うので一概には言えませんが、今回は、日本の監督がアメリカで撮影するということで、何もかもが違いました。また、現場に入る前は、皆とコミュニケーションをよく取って互いに理解し合わなければという不安もありましたが、実際には全くの杞憂に終わりました。映画を撮るということ自体が、一種の共通言語であり、皆が知っている文法のようなものなのだと改めて感じました」(西島)

その「共通言語」が最も美しく機能したのが、撮影監督と照明技師の関係性だったという。言葉を尽くさずとも、互いの才能へのリスペクトが、国境を超えた完璧なコラボレーションを生み出した。

「本当に幸いなことに、西島さんもルンメイさんもその点を理解して演じてくださったので、とても救われました。スタッフたちもこの物語に共感してくれていたので、撮影はスムーズに進みました。西島さんがおっしゃっていたように、映画を介した信頼関係があったからこそ、この作品にたどり着けたのだと感じます」(真利子監督)

そして、この現場のドキュメンタリー性を最も象徴していたのが、真利子監督自身の演出法だった。彼は、完璧にリハーサルされた芝居よりも、予期せぬ瞬間に生まれる、まだ名前のない感情をこそ掬い取ろうとした。それは、俳優への絶対的な信頼がなければ不可能な演出だった。

「真利子監督は突発的に起こる瞬間を大事にする方なので、リハーサルを重ねて綺麗に流れるように演じるよりも、感情が追いつかず詰まってしまった時などに『すごく良かったです』とおっしゃっていました。まだ名付けようのない感情や瞬間を捉えようとしているのだと感じましたし、完成した作品にもそうした瞬間がたくさんあると思います」(西島)

「西島さんは、こちらを信頼してすべて受け止めてくださり、本当に頼りがいのある方だと感じました。ルンメイさんは、何事にも感謝の気持ちを持っていて、誰よりも懸命に取り組む方です。お芝居も普段の立ち居振る舞いも全く嘘がなく、物事に対する謙虚さを常に持っています。だからこそ、すべてを吸収して、想像以上の表現をしてくださる。そこから感じ取れる危うさのようなものもまた魅力的でした」(真利子監督)

西島が演じた賢治は廃墟を研究し、過去の記憶に囚われている男。一方、ルンメイが演じたジェーンは人形師として、未来へ向かって力強く生きようとする女。対照的に見える二人は、しかし心の奥底では、向き合うべき何かという部分で共通点がある。俳優たちは、自身の内面と役柄を重ね合わせながら、その深淵を覗き込んでいった。

「賢治というキャラクターは、震災が行動の原動力であると同時に、大きなトラウマとして常に囚われ続けている人物です。僕自身にも似たような経験があるので、自分の体験を照らし合わせて掘り下げていきました。彼がずっと後ろを向いているという意識は正直あまりなく、過去の出来事がプラスにもマイナスにも働いてはいますが、一つの原動力となって前に進もうとしていると捉えていました」(西島)

ジェーンもまた、前向きな姿の裏に、言葉にならない葛藤を秘めていた。東洋の女性として、そして人形師として。彼女は「もう一つの魂」であるパペットに、口に出せない想いを託す。その役作りは、彼女の職業を深く理解することから始まった。

「私が演じたジェーンは、アメリカで育った人物で、どんな困難があっても常に前向きに取り組み、邁進していく生き方をします。一方で、彼女の職業は人形師です。実際の人形師の方々とたくさんお話をして、『パペットは私たちのもう一つの魂である』と伺いました。東洋の女性は、家族を傷つけたくないという思いから、物事をストレートに言わない傾向があると思います。それが、人形師という職業とちょうど結びつきました」(ルンメイ)

過去と未来、研究者と人形師、そして夫と妻。監督は、この二人の関係性を通して、愛するがゆえにすれ違い、それでも何かを修復しようともがく人間の普遍的な姿を描く。そのための舞台として、孤独と喧騒が同居する街、ニューヨークは不可欠だった。

「お互いを思い合っているからこそすれ違い、それを修復しようとしても上手くいかない、という2人の関係性を描く上で、ただ生活しているだけでも大変なニューヨークという忙しい街は、非常に重要な舞台だったと思います。街を歩けば、日本では信じられないようなことが日常的に起きている。ブルックリンの片隅で生きているという環境は、この物語にとって非常に良い効果をもたらしていると感じました」(真利子監督)

物語(フィクション)と撮影現場(ノンフィクション)が「互いを理解しよう」というテーマでリンクするという実験的にも感じられる構造の映画。真利子監督は「結果的にそうなった」と、そこまで意図的な座組ではなかったと話すが、俳優同士、現場のスタッフ同士が「映画を介して信頼関係を築けたからこそ、この作品にたどり着けた」と語るように「理解する」とはどういうことなのか――本作は、そんなことを深く問いかけてくる映画になっている。

フォトギャラリー

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント