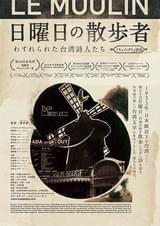

日本統治時代の台湾の知られざるシュルレアリスム詩人団体を発見「日曜日の散歩者」監督に聞く

2017年8月18日 15:00

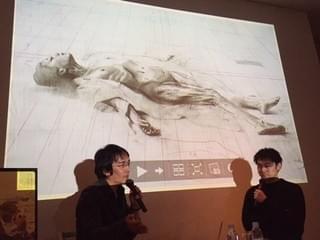

[映画.com ニュース] 1930年代に日本統治下の台湾で誕生したシュルレアリスム詩人団体にスポットを当てたドキュメンタリー「日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち」が、8月19日に封切られる。昨年、台湾のアカデミー賞に相当する金馬奨で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した作品だ。ホアン・ヤーリー監督に話を聞いた。

1930年代の台南で、日本語教育を受けたエリート青年たちが、日本語による詩を創作し、新しい台湾文学の創造を試みるために設立した「風車詩社」。若きシュルレアリストたちが時代のうねりに巻き込まれていく様を追う。

ホアン監督が集めた映像資料や、リサーチを基にした再現ドラマから、若き文学青年たちが、ヨーロッパ発祥のダダやシュルレアリスム、そして日本の前衛文学に影響を受けていたことがわかる。本作は日本の文学界においても重要な映像資料になる作品といえるだろう。

「日本統治下の台湾の芸術、文学についての資料は非常に少なく、左翼的な作家がいたとわずか数行で記述されている程度です。しかし、実際は多くの作家、芸術家がおり、今から80年近く前に風車詩社が存在したと、ある学者が1970年代の終わりに論文を発表しました。それから30年、私が偶然にその存在を知ったのです。日本統治下の台湾の文学者たちの境遇は語られていません。語られても、それが親日なのか、抗日なのかそういった話題で終わってしまうのです」

「恥ずかしながら私自身も自分が育った台湾で、日本統治の時代にどんな文学や芸術があったのか全く知らず、もちろん風車詩社についても知りませんでした。この映画が台湾で公開されてまもなく1年になりますが、芸術、文学の歴史上でこういった出来事があったことを知らない人々がほとんどでした」

(C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.

(C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.膨大な資料を集め、リサーチから製作までおよそ3年の時間を費やした。資料価値の高い歴史的な映像のほか、コラージュやドラマなど実験精神に溢れたオリジナリティある表現も見どころだ。引用された詩や絵画、映像のチョイスの基準をこう説明する。「まず、全体の映像と関連性のある物を大量に集め、それから細部に渡ってカットとカット、音声の結びつきを考慮しながら選びました。観客が共感できるかどうか考えながら、自分のロジックと感性、時に理性で選びました」

ホアン監督自身も風車詩社の青年たちと同様フランス文学に傾倒し、プルーストを愛読している。「時間をかけてずいぶんと読みました。風車詩社の詩人たちを調べていくと、プルーストとも関連性があるようで、うれしかったですね。偉大な作家の存在で、80年前の風車詩社のメンバーと、時間的には遠く離れているけれど心が近づいた気がしました。西洋から入った文化が日本に伝わり、そして台湾に入ってきた。文学は国や言葉で分割されるものではないと思います。人間の心と心の交流は国を超えて行われるものですから」

風車詩社が活動した古都、台南という街は作家たちに何かしらの影響を与えたのだろうか。「風車詩社の詩の中で、台南という地域と関連性があるような作品は見つかっていません。むしろ、彼らは台南にいつも不満を持っていて、台南は文化芸術を育む環境が遅れており、議論もないと感じていた。彼らは、当時のフランスの文化、とりわけジャン・コクトーに傾倒しており、フランスからもたらされた精神をすごく斬新に感じていたのでは。創造性に満ち、常に時代の先端を走り、時代を総合するようなものが文学だと。ですから、彼らは台南はもちろん、台北にも満足していなかったと思う。それは彼らが日本に留学し、東京にもいたからです。当時の彼らが東京で見たものはとても刺激的だったので台湾に物足りなさを感じた。台南は静かで、東西の文化が融合した街。彼らは東京型のシュルレアリスムではなく、この古い町を何か新しい目線で、創作できないかと模索したのではないでしょうか」

「日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち」は、8月19日からシアター・イメージフォーラム他全国順次公開。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント