TALK TO ME トーク・トゥ・ミーのレビュー・感想・評価

全63件中、21~40件目を表示

完璧な一本

95分という短い上演時間のなかで無駄の無い作品。

完璧なホラー。

そして誰も置いていかない分かりやすさが凄い

解決方法も時間でしか無いのは、薬物依存などと付き合う時と同じで裏技がないのがとても紳士的である。

ホラー演出もキチンと怖く

トイレのシーンやベットで元カレと寝ているシーンなどjホラー的な演出が多くてトレンドを押さえているのもグッド👍

近年のホラー作品の中でもベスト級

いやぁ、マジで怖かった

12月22日公開でしたがいつも行っている映画館では公開されずネトフリとか出てくるのを待ってましたが、なんと別の映画館でやっているのを知り朝に出陣しました。上映開始は8時10分、座席は2席埋まってるのみ。すっからかんです。いざ、座席に座ると待てど暮らせど私以外の人が来ない…そう本当の1人鑑賞をしてきました。

もう、みれないところは壁に目を向けて耳塞ぎました。

簡単に言うと、死んだ後は真っ暗で置いてけぼりにされるよみたいな感じ。悪い霊に引き込まれたら真っ暗な世界に行くのかどうかは見た人で判断してください。

めちゃめちゃ怖い。ホラーあるあるでルールを破る奴がいる。今回は主人公だったのが新しかったかな

talk to me

話したいけどみんな悲惨な姿だから霊が見えなくて結構

間違いない良作

オープニングで掴まれ、若者の自業自得と思いながらノンビリ序盤を過ごし、中盤からストーリーに引き込まれ、息もつかせぬ演出でラストまで駆け抜ける。

恐怖演出をビックリとかグロ演出に頼らず、登場人物のやり取り中心で描き、要所はしっかり怖い。

ストーリーも主人公は霊にいいように誘導され救われぬラストを迎える王道スタイル。

演出が上手い良作、ヘレディタリーとか好きな人は合うと思うし劇場公開終わっても自宅でじっくり鑑賞してもらいたい

怖いホラー映画を初めてみか気がする

ホラー映画ってだいたい評価が低いので期待せずに観ましたが、普通に面白いし普通に怖い。

ホラーなんてどうせびっくりさせるだけで怖さを感じることってないのだけれど、これは違いました。

日本のこっくりさんみたいなもんなんだけど、たぶんこっくりさんじゃこんなにハマらなかったと思う。

憑依チャレンジ中に息が止まる感じが伝わってきて、感情移入というか映画に入り込んで見てしまいました。

主人公のミアが最初に憑依チャレンジして90秒超えちゃって、あれは大丈夫だったのか?本当は入り込まれてるんじゃないか?みたいな疑問をこちらに残したまま物語が進行していき、最後はオーソドックスな終わり方をするのですが、それがいい。それでいい。

変に意味わからん終わり方しなかったのも良かった点です。

ミアだけを悪者にするのは間違ってるぞ。

呪物の使用は用法用量を守って正しくお使いください。

薬のCMなどでもよく言われる注意喚起。

とはいえ僕らはなんだかんだでルール破りがち。

人それぞれ「マイルール」があってそっち優先しがち。

薬の服用から料理のレシピ、約束の時間に厳しいか否かとか枚挙にいとまがない。

けど破っちゃいけないものもある。なんでも自分都合で考えるのは危険。

孤独を感じてる子供が降霊術という名のドラッグで埋めようとして悪霊に地獄に引き込まれる。

悪霊は若者を食い物にする大人って置き換えてもいい。

買春ジジイとかその辺の大人。

居場所求めてさまよってるのは幽霊も若者も同じ。

そんな若者に大人は何をしてるのか?

続きはnoteで、無論無料。

予想外に楽しめたが、降霊憑依の本物はこんなモノでは無いなと思う。

急に寒くなってきたけども、年明け早々「TALK TO ME」を観に行った。

観たけど体も肝も冷えてしまい凍えそう。

昔、映画館で「リング」が流行ってた時、上映中に女性のお客様が気分悪くなっちゃって。支配人が急遽救急車を呼ぶ事が有った。その時は顔面蒼白で少しビビったな。

学校でコックリさんが流行った時も憑依された害者が出ちゃってお祓いに至った事が有ったな。それでコックリさん禁止令が出た事が有ったわ。それを思い出した。

映画の事だけども、興味本位で描くのは良いが、真似して元に戻れる保障なんて無いと思う。

一度憑りつかれると厄介、と言うのが知人の話かな。

そんな感じな思いで見てたんで まあまあ有りかなと思いました。その点は面白く良く出来てたと感じます。

最初と2回目ぐらいまでの降霊場面はドキッとして良かったが、それ以降 若者たちが慣れっこに成っちゃってる場面が頂けない。亡くなった母親、何であんなにドロドロで恨んでる?化け物的に成っちゃってるのかな。そこが嘘くさい。

自分の命が、憑依のままの友人弟君に変わって 死ぬって話展開だけども

弟君は助かるの? いやそれはそのまま死を迎えるでしょ。普通はそうなる。

つまり エクソシストの悪霊払いじゃないんだから、霊を乗り移して除霊じゃないと思うね。

一度魔物が憑りつくと絶対的に除霊(お祓い)は ほぼ無理と描くのが正解の様に感じるわ。(でも人の霊はそんなに怖くは無いのだ。それは何故だか知っているw)

興味ある方は どうぞ

今のうちに劇場へ!

痛いが怖くない

よく言えば若い、悪く言えば理性的・合理的行動の取れない人たちばかりが出てきて、登場人物に全く魅力を感じられなかった。最初のカンガルーに、殺す or 見捨てる の選択肢しかない時点で「ないわー」という感じ。ジャンプスケアというか、自傷の痛さを見せつける映像頼みという感じがした。

完成度高い

ホラーあまり見ないのですが、評判良かったので見に行きました。冒頭のカンガルーに、トドメを刺そうと車で轢いて楽にしてあげるって云う選択肢あるの?ってビビりましたね。これがラストに繋がる脚本の上手さがありました。

主人公のミアの他人との距離の取り方が、絶妙に変というか精神的に脆いだろうなぁという感じが上手くとれていた。よくあるホラーなんだけど最後、車に轢かれて立場が呼び出される側に回ったオチは秀逸。

怖いというより気持ち悪い

怖いというより腐った死体の見た目が気持ち悪かった。

憑依したあとに黒目が何段階か徐々に大きくなっていくのも気味が悪い。

若者がヘイヘイと悪さして事が展開していくので若干イライラする。

最後まで悪い方悪い方に進んでいく。

それはちがうもの

いちど死んでしまったものは、それはもうちがうものだよ、て辺りが、たしかペットセマタリーとかハガレンの冒頭もそうだし、そういう共通した世界観だよね。

ただびっくりさせる系のお化け屋敷ホラーはつまらないけど、こういうホラーを観ると、ホラーは可能性だと思う。

内容より音でビックリ‼️

2024年初映画館はホラー(❓)(笑)。

題名にも書きましたが内容より音でビックリシーンが多かった💧。降霊術で呼び出したゴースト達も醜かったが怖いわけではないな(やろうとしてる事身体の乗っ取りは怖いが…)。

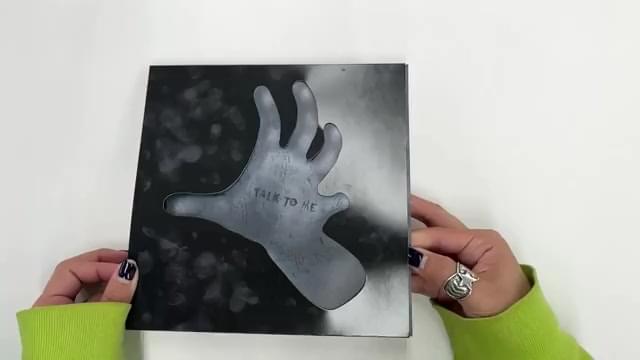

手の石像(❓)も中の話では本物の手首を石膏で固めたとか…、降霊術の道具としては有りだか術師からよくパクれたな(笑)。

アメリカ映画によくあるパーティー風景で薬じゃなくて霊をやるって日本のコックリさん的な感じかな〜😅。昔よくやりましたが私は信じる口なので、その場は楽しくても最後までしっかりやらないと本当に悪い物が憑いてしまうから気をつけましょう💧。

映画が流行るか現地の映画館は手のレプリカとか売ってそう(笑)、見た人やるんだろうな、と思いつつ帰りに思いながら楽しめた作品でした😄。

死去の後

Talk to Me

心の空隙から蝕まれる。ドラッグの隠喩のようだが、現実の描写を積み重ねることでオカルトに戻している

呼び出す幽霊は誰が誰という垣根を超えて個人の思いなど無くなっている。少なくともそういう末路の先を思わせる

現実に生きている人々の後悔にまだ生きていた頃の言葉が重なり、胸に迫る最中、ポルターガイストは現実の外で起こっている

そして死去の後、幽霊は未来のない絶望に晒される。周りには救いの光も散見されたが遠ざかる。始まりのタイトル、終わりの言葉で幕を開ける。

霊、ヤバい、キモチいい。

母を亡くし父親と暮らすミアは周りとうまく馴染めないながらも友人のジェイドと共に参加したパーティで降霊術を行う。

明らかな異常を経験しても、中毒性からか仲間内で何度も繰り返す。

それぞれがハイになる中で、ジェイドの弟であるライリーが降霊を行い状況は一気に悪くなる。

ミアは母の死について父が何か隠していると疑い続けていたが、母の姿をした霊と父の告白は異なる内容であった。

自らの望む答えを選んでしまったミアは招かれる側に成ってしまう。

霊そのものの怖さというよりは、取り憑かれた人間が何をするのかが分からないという怖さ。

展開は綺麗に収まっていて悔しいが良いオチ。

怖かった。でもレビューを

良作だと思う。

ストーリーの持っていき方がえげつないし、

救いが………。

単なる好奇心とほんの少しの約束を違反しただけで、取り返しの付かないこととなる。

序盤〜中盤、沢山あるホラー作品同様解決作があるのかなと思ったB旧映画と思ったが、そうではなく表現は薄いけど救い様のないもなとなる筋道がえげつない。

最後もとって付けた様な感じではなくほんとに良作。

……追記ですが、この作品茨城県で視聴。鑑賞中観客の警戒アラートが鳴り、収まったと思ったら放映中断。係員が二度詫びを入れ5分後再び放映開始。こっちのほうもゾクッとした。

震源地を確認した後そちらの心配のほうが、本当に心配になった。

TALK TO MIA

A24とは相性があまり良くないのだが、設定に惹かれることが多く、つい観てしまう。

突然扉が閉まったり照明が明滅したりといった“ベタ”を押さえつつ、独自の色も出ていてよかった。

ただ、ルールがよく分からない。

ライリーに憑いてたのはミアの母親だったはずなのに、(向かいの病室の?)じいさんになってたし。

マックスが偽物というのは、霊の虚言?

ミア(ともう一人)だけ霊が見えるようになった理由も不明。

憑依させなくても、どころか手を握ってなくても会話できてたのは何だったんだろう。

あれはミアの精神的な錯乱だったのかな。

個人的には、解決策に向けて「うまくいくのか、そもそも本当に解決するのか」のハラハラ感がもっと欲しい。

とはいえ、だからこそ何がどこまで拡散、侵食されてるか分からない怖さもあった。

憑依されてたとき、声色まで変えていたのも細かい。(本人?アテレコ?)

直球下ネタ暴言連発のジェイド母がいいキャラしてる。

あんな遊びをすることもだけど、親友の弟にリスク負わせて母親と会話しようとするなよ、と。

自分が母親引き当てるまで、憑依なしでガチャを回し続ければいいじゃん、と思ってしまった。

そんな主人公なので応援はできないし、オチには納得。

続編決まってるみたいだけど、何やるんですかね。

取り返しがつかない事

ゾワッとする。

若気の至りってのはいつの時代もあるもので、本作では降霊術がそれにあたる。

いやいや、さすがに…と否定したいが、その世界観への導入は流石であった。

好奇心はどんな障壁をも超えてしまう。自分もこっくりさんとかやってた時期あったなぁとフと思う。

「ビビってんじゃねえよ。」

そんな言葉で人生を棒に振る過程を見せつけられる。

ある儀式を経て、憑依される。

その90秒間ってのは、とてつもない快感があり、中毒性があるらしい。

が、そのルールを破る奴は必ず出てくる。それが本作の主人公で…物語が進むにつれエクソシストで語られる「悪魔の囁き」を想起させる。

悪魔に取り込まれていく過程はそら恐ろしく…人間ってのは、信じたいものを信じたいように解釈する習性があるのだなぁとゾクリとする。

憑依された状態で死ねば体を乗っ取られるってマイナスなルールが、彼を殺してあげる事は苦痛からの解放で彼を救済する行為って解釈に変化していく流れは秀逸だった。

洗脳ってこういう事なんだろうなぁ…始めに憑依されたのは、きっと主人公の彼女だったのかもしれない。

ラストは立場が入れ替わる。

彼女は暗闇に灯された微かな灯りに浮かぶ、差し出された手を握る側になる。

その戸惑いや緊張を描いたラストが、なんだかとても説得力があった。

色んな意味で怖かったわぁー

成程、面白いアイデア

成程、降霊術をこう扱うのかと、面白いアイデアだと思いました。

不穏すぎる冒頭からテンポよく、心情描写や恐怖描写、サスペンス描写も丁度良く、最後まで楽しめました。

主人公の喪失感、周囲のノリに無理に合わせようとする痛々しさなど、若者が抱えている孤独感がよく伝わりましたし、そこから降霊にのめり込む様子も、そのままドラッグにはまるかのよう。

トラウマや孤独感から何かに溺れる、とり憑かれるということを表しているようで、そういう部分の恐ろしさも感じます。

そこでやめとけというところで判断を誤りヤバいことになるというのもお約束ですが、友人の弟が善良さと朴訥とした雰囲気がありとても好感が持てるので、弟どうなるんだ?助かってくれ!、という部分が個人的にはかなり引っ張ってくれたと思います。

主人公の母も憑かれた状態だったのかと考えさせられる部分もあり、母の霊はもう別物となっておりあの世へ引きずり込もうとしていたのか、と解釈しています。

主人公の結末は、きっかけは喪失感や孤独感が元となっているので、やはりなんともやるせないです。

最後、ギリギリで思いとどまったのか、友人が阻止したのかはハッキリしませんが、カンガルーの件もあり良心から思いとどまったと考えたい。

ラストシーンも成程と、このストーリーに合わせた綺麗なオチだったと思います。

やるせないですが…

ちなみに、あの動物は鹿かと思っていましたが、まさかカンガルーとは。

オーストラリアあるあるなんでしょうか。

怖い霊ではなく…

すごく面白かった。

ハリウッドのパターン化されたホラーじゃなくて、ちゃんとアイデア勝負になってるところが良かった。

「世にも奇妙な物語」をすごくちゃんと作った感じ。

ジャパニーズ・ホラー的な、主人公の心情や精神性を深く掘り下げた物語になってるところも良かった。

ただ、「怖く」はない。正確に言えば、霊とか心霊現象に対しての恐怖感はほぼ無かった。その点ではホラー映画に対する期待どおりというわけではなかった。

ショックを受けたのは、弟くんが自分で激しく頭を打ち付けたり、自分の目玉取り出そうとしたりするシーン。あまりに痛そうで「ぐあああ~!」と悶絶してしまった。でもこれは霊に対する恐怖では無い。

霊が物理的な実体や力を持ってないのに主人公たちを攻撃している描写がうまいと思った。一見、霊はドアを開け閉めしたり、ものを破壊したり、主人公に暴力をふるっているように見えるが、実はそれは主人公の頭の中だけで起こっている。そして、主人公自身に彼女の大切な人を攻撃させる。

Talk to me というのは、霊とアクセスする文句であると同時に、主人公の心の弱さを象徴する言葉でもあるんだろう。主人公は、友達、友達の弟、元彼、そして死んだ母親と話したがっている。病的な寂しさを心に抱えている。そのせいでウザがられたりもしている。でも、一番話すべき相手である父親には心を開けない。

友達の弟に降霊を許してしまったのも、弟くんのことを真に思いやっての行動ではない。自分が嫌われるのが怖かったからだ。

主人公はこういう心の弱さを徹底的に悪霊につけこまれる。「母親は自殺した」という父親の言葉を信じるよりも、「それは嘘だ」という霊の言葉を信じてしまった。「信じたくないことは信じない」という心の弱さにつけこまれた。

最後、弟くんを殺すのではなく、自分自身が道路に飛び出したのは、どう解釈できるだろう。最後の最後に、主人公が正気になれて、かろうじて自分自身が飛び込むことで弟くんを助けることができたのか? それとも、霊がねらっていたのははじめから弟くんではなく、主人公だったのか?

主人公が死んで霊になったあと、知人の誰からも認識されない、という究極の孤独の地獄の中で、唯一見えた希望の灯りが、件の降霊会、というオチが秀逸だと思う。ありがちなオチのようだけど、主人公の寂しがりの性格はこのオチのためのものだと思う。これまでの降霊会で、霊たちがいったいどんな気持ちで生者の前にあらわれていたのか、共感できてしまう。

物語の中盤までは、「霊は何を考えているか分からない、危害を加えてくる怖い存在」だったのが、この最後のオチで、「どんな手段を使ってでも生者にすがろうとする、哀れな存在」に変わる。

安易なハッピーエンドにしなかったのも良かった。最後の最後で母親の本物の霊が娘を助けた、みたいにしがちだけど、そうならない方がいい。主人公は大事なところで常に、生者の言葉ではなく、死者の言葉を聞こうとしたり、聞いてしまったりしていた。その顛末はアンハッピーエンド以外にはない。

「霊の立場からの世界」というので連想するのは、山岸凉子のホラー作品。特に「化野の…」とか。主人公がとりわけ悪人というわけではないのに、惨いことになる理不尽さもなんか似てる。

絶対手は握りません🤝

ジャンプスケアがほぼないのに、ここまで

終始ビクビクさせられるとは🥶

いままで数多くの降霊術に関するホラー映画を

観てきたけれど、斬新で面白い設定でした✋

“ぶっ飛べる”ほどの快楽を貪れば

薬物同様、激しい副作用が待っています💊

最期のオチも大変好みです♥

全63件中、21~40件目を表示