ヒンターラントのレビュー・感想・評価

全42件中、1~20件目を表示

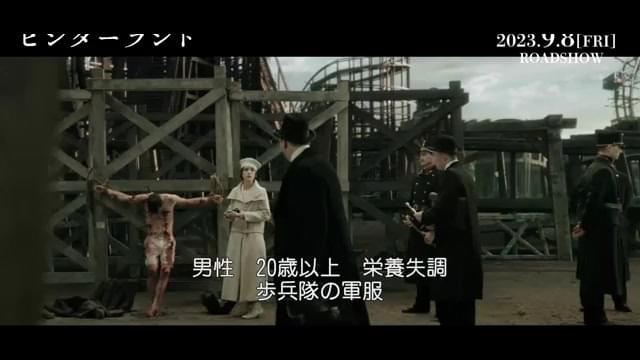

社会と心理の闇を投影したかのようなビジュアルが鮮烈だ

この街は暗く歪んでいる。それこそ悪い夢をそのまま投影したかのように、建物も歪んで建っていれば、橋や通りや屋内の構造だって極度に曲がっている。時代は第一次大戦直後。戦場と収容所の地獄を経験した元刑事のペーターはやっとの思いで故郷ウィーンへたどり着き、そこで戦前と戦後であらゆる価値観が転覆してしまった様に愕然とする。全編ブルーバックで撮られた本作はつまり、シュールリアリズムの絵画のような雰囲気が全編に充満している。そこで帰還兵たちを狙った陰惨な殺人事件が巻き起こっていくわけだが、全ての基調となるこのビジュアルが心理面を映す上でも、それから社会面を描く上でも非常に高い効果を発揮していることに感心するばかり。主人公ペーターの研ぎ澄まされた捜査能力、戦場で負った心の傷跡、そして最初は反目していた若き刑事との関係性など、無駄なくスピーディーに展開していく様も見ていて快い。一見する価値ありの作品である。

敗戦国の暗い戦後

ドイツのテレビドラマ『バビロン・ベルリン』主演のリヴ・リサ・フリースが助演で出てたから観た映画。てっきりドイツ映画かと思ってたらオーストリア・ルクセンブルク合作映画でした。

とにかく全編に渡って暗い映画で、国家や家族のために戦争に行ったのに敗戦によって悲惨かつ惨めな状況に落とされた人々の姿がこれでもかと描き出されている。もちろん映画の事件は最終的に解決するんだが、後の歴史を知る者にはそれでハッピーエンドにはなり得ないことももちろん知っているわけで、あるいはそのようなルサンチマンがオーストリアにおいてもファシズムの台頭となって現れ、やがてナチス・ドイツに併合されていくんだろうかと連想させられた。ドイツでも前記『バビロン・ベルリン』をはじめ、映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』など大戦間期を舞台としたドラマや映画が増えているらしいが、この映画はそのオーストリア版なのかもしれない。現在のヨーロッパも当のオーストリアをはじめ極右の台頭に揺れているが、過去のそのような時代を描くことによって現代への警鐘とする意図もあるんだろう。

全編ブルーバックで撮影されたとのことで、CGで作られた街の建物や室内の調度などが歪んだ非現実的な姿をしているが、このあたりは実際の第一次大戦後のドイツ表現主義映画『カリガリ博士』あたりにインスパイアされたのかもしれない。後のナチズムの台頭を予言した映画として有名で、そこにも象徴的な意味合いが込められていると思われる。そんな陰鬱な映画だが、なかなか面白かったのも確かで、主人公に協力する美しい検死医役のリヴ・リサ・フリースが一服の清涼剤でした。いい女優です。

血生臭いミステリー

第一次大戦でロシアの捕虜収容所から母国オーストリアに帰還した陸軍中尉ピーターの周辺で起きる帰還兵仲間の連続猟奇殺人事件、元刑事のピーターが謎に迫ります・・。

第一次大戦の捕虜は連合国に900万人、日本にも12か所の捕虜収容所があったそうですが虐待はせず、習志野収容所では捕虜により「美しく青きドナウ」の演奏が行われていたそうですがロシアの収容所では24万人いた捕虜が処刑や疾病で5万人まで減ったそうで過酷を極めたようですね。

兎に角、帰還兵に対する庶民の扱いは冷淡なので軍人への嫌悪、復讐かと思いましたが真相は捕虜収容所での出来事が・・。

首を落としたり指を切り落としたりネズミに襲わせたりと残忍極まりない遺体の連続描写に恐怖と言うより嫌悪感が込み上げました。広い意味では戦争の悲劇を描いた反戦映画なのでしょうが、音楽の都と称される美しいウィーンが只管、血生臭い犯罪都市に描かれたのは衝撃でした。

斜めの世界で生きるベルク

連続猟奇殺人事件を追う、元刑事の帰還兵を主人公としたミステリーサスペンスで、戦争の傷あとを、街の破壊などの物理ではなく精神面を描いた作品だったかと思う。

戦争が終われば万事解決とはいくわけもなく、戦時中の出来事は尾を引く。

この手のテーマはよくあるといえるが、ストレートなドラマにせずミステリーサスペンスに仕上げエンターテイメント性を作り出そうとしたのは良かった。

物語が特に面白いということはないけれど、淡々としたものよりも非常に見やすい。

ブルーバックを使った、いわゆる人物以外はCGという作品で、ゴシックホラーのような雰囲気は作品の内容と合っていた。

見所といえるか分からないが、興味をひかれた部分としてカメラアングルを上げたい。

実際はカメラアングルというより背景の嵌め方ということになるだろうが。

主に主人公ベルクが登場するシーンでは、その多くが斜めになっていた。ベルクの背景が平行ではないのだ。

歩くシーンでは、坂ではなくとも坂道を歩いているようになる。

これはベルクの置かれている状況、心境の変化に関わっていたかと推測する。ベルクが昇るのか降るのか。背景が歪まなくなる時はくるのか。そんなところが面白さの一つかと思った。

「ブルーバック方式」・・・覚えました。

第一次世界大戦直後のオーストリア。敗戦の混乱の中で発生した猟奇殺人事件に挑む帰還将校の物語。

オーストリア・ルクセンブルグ製作のサスペンス映画です。オーストリア製作の作品は初見だと思いますが、見応えのある作品でした。

全編ブルーバック方式での撮影。製作側の意図は分かりませんが、とても興味深いものでした。

時にデフォルメされた建物を用いたその手法で、映画全体がおどろおどろしく、かつ幻想的な雰囲気をつくることが出来たように思います。

サスペンスとしても良質。ラストの展開は中々秀逸で驚きを与えてくれました。

ただ、容疑者の提示が不十分なのが残念。それが出来ていれば、もっと良くなったように思います。

私的評価は4にしました。

ゆがみひずみ

悪夢的ミステリー

マニアックな映画だけどおすすめ。

今年434本目(合計1,084本目/今月(2023年12月度)35本目)。

(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))

リバイバル放映で映画館で見ようと思ったら臨時でしまっていてみることができませんでした。なのでアマゾンプライムで…(できるだけ映画館では見たい)。

趣旨的には第一次世界大戦が終わったころが想定されているドイツ圏(ドイツ、オーストリア等)が舞台というもの。タイトルの「ヒンターラント」は英語からは推測がつきにくいですが(Land(地)からある程度推測はできる)、この「内陸地」程度を意味するこのタイトルにもそこそこ意味はあるのかな…といったところです。

特徴的なところとして、(おそらく)意図的に(物理的に)傾けた撮影がされていると思われるため「映画そのものが」斜めに何でも写る傾向があり、そこからくる「不安定さ」というものが感じられるところでしょうか。

ドイツ系の映画というと、どうしてもナチスドイツ関係の映画がどうしても日本では趣旨的に多く放映されますが、本映画は第一次世界大戦が終わったころで、この意味で「一般的にドイツ映画といって思い浮かぶもの」とやや違うところがあります(まぁ、このことは予告編等からもわかることですが)。

後半は完全に謎解きパートで、私は上記のような特殊な事情でアマゾンプライムで見ることになったので何度か巻き戻してみることはできたのですが、謎解きパートは…。どうだろう、(映画館という特殊な環境で、原則巻き戻しができないという事情で)一度で趣旨(Wh/How)まで当てられる方がいらっしゃるのかな…というのは気になったところです(他の方も触れておられますが、ダミー描写などもあり結構厳しいです)。

採点上特に気になる作品ではないので減点なしの扱いにしています。

個人的にはこういう映画は映画館で見たかったなぁと思いつつ(大阪市で普通に放映されていたのっていつだったんだろう…)、アマゾンプライムで我慢した私でした。

※ この「画面の傾きようがもたらす不安さが描写されている」という部分(他の方も触れている部分)については実際アマゾンプライム等で見ると一目でわかるので(映画館だと、映画館のスクリーン次第となる場合がある)、この「特殊な描写トリック」があるこの映画では、映画館で見るかアマゾンプライム等で見るかは、そこそこ意見は分かれそうな気がします。

まさかの展開

雰囲気は出ているが、ミステリーは割と雑

曲がって歪んだ背景、建物。

淀んで暗い画面が多く、悪夢感は伝わってくる。

戦争は多くの人にとって悪夢だが、さっさと夢から覚めてしまう人もいれば捕まったまま逃れられない人もいる。お人形のようにカワイイ監察医の先生のように、良い方に転換あった人もいる。

ペーターをはじめ、帰還兵たちは、ずっと悪夢の中にいる。

国のために命をかけて戦って、せっかく生き伸びたのにソ連に抑留され、ようやく帰還してみれば家族は離散、家も仕事も金もなく、その上、アカだとか元国王派だとか周囲に謗られる。彼らの心象風景がこの曲がった世界かも。

「セブン」的なお仕置き殺人なのはすぐわかるが、では何を暗示しているのか。

いきなりセリフで判明する。

真犯人が分かっても「誰?」状態。

言葉の上でちらっとだけ出てきた人なんて分かるわけない。

そして、奥さんの小包はどうなったんだろう??

雰囲気は出ているが、ミステリーとしては割と雑。

正直良くわからなかった

事前情報0で鑑賞。正直よくわからなかった。

全体的に戦後の陰鬱さがあるものの、皆さんの徴兵前のルーツもよくわからないので復員後の待遇差からくる悲哀よりも建物が歪んでいることの違和感のほうが意識を持っていかれ、その違和感も歪んでる理由も猟奇性みたいなものを見せたいのかもしれないが特に理由もないので歪んでるなあぐらいの感想にとどまり、そのくせストーリーよりも背景見てたりするせいで話が入ってこない。

あと申し訳ないが顔と名前が一致せず、誰が誰だかよくわからないまま話が進み自分の中で出演者のアイデンティティが確立する前に話が終わった。

エンディングも箱のその後や弾が込められていないライフルだとかよくわからなかった。

刺さるところが一つもないためもう一度見たいとは思わない。

全編ブルーバックで作ったらしいが見る者にとってはどうでもいいこと。

映画館のスクリーンで見るときに大事なことはそのサイズ感で得られる迫力だったり色彩だったりボリューム感だったりなんだろうけど本作品にはその熱量がなく、どうせ合成だし、合成しきれず人と背景の間にモヤモヤした歪みみたいなのが目立つしスマホサイズで十分。

検死中にタバコ吸いまくりの法医学?検死官?の職業感がストーリーとは無関係に印象に残った。

そう遠くないうちにテレ東の午後に放送しそう

リヴ・リサ・フリースの知性美よ!

いびつな世界描写を前面に押し出した、徹底的に作り込んだ映像と猟奇ミステリーが奇妙に融合した一作

「ヒンターラント」とは、内陸部、とか後背地といったドイツ語としてはごく一般的な単語なんだけど、その響きにどことなく禍々しさを感じ取ってしまうのは、本作の独特のビジュアルゆえでしょう。

予告編でまず強く印象に残るのは、暗く、重厚なオーストリアの街並みです。しかし建物はどれも、垂直線が奇妙に歪んでいて、現実にはあり得ない光景が広がります。意図的に水平を傾けたフレーミングと相まって、鑑賞中は常に不安定な感覚を味わうことになります。

これは第一次世界大戦後、捕虜収容所から帰還した、かつ刑事だったペーター(ムラタン・ムスル)の心の歪みと、戦争によって荒廃した世界の表現なのですが、それらは明らかに、古典的な映画作品、『カリガリ博士』(1819)などの、ドイツ表現主義の影響を踏まえています。そこにさらに、青や赤などの照明を配しているところが、美術表現の現代的な刷新を強く印象付けています。

都市を丸ごと、この奇怪な世界観で描くために、全編をブルーバック合成を前提とした撮影を行なったとのこと。画家が一幅の絵画を描くように、ステファン・ルツォビツキー監督の美意識に基づいて徹底的に作り込んだ世界を堪能することができます。

ペーターの心の歪みと猟奇的な殺人が結びついていく過程も面白く、猟奇ミステリー作品としても見応えがあります。ただ予告編でちょっと展開を見せすぎかも…。

オーストリア・ルクセンブルク合作作品ということで、『イノセンツ』と同様、ハリウッド映画を見慣れた目にはなかなか新鮮、というか刺激的な描写も堪能できます!

不思議な童話感

あと10日で上映が終わるというときに存在を知り、慌てて見に行きました。心惹かれたのは、全編グリーンバック撮影の猟奇殺人ミステリーと言う点です。グリーンバック撮影ということで、低予算映画なのかなと考えたりもしたのですが、セットを組んだりロケするのと同じくらい重厚でした。映画が始まってすぐはさすがにグリーンバックの背景に違和感を感じたものの、没入するのは早かったです。

例えば引き上げ船から墓地を眺めるシーン。いかにも作り物めいた、人形劇に出てきそうな可愛らしい墓標が、暗い童話のようでした。それをチープで嫌いと感じるか、帰還兵の終わらない悪夢の表現と見るか。それでこの映画の評価は決まってしまうような気がします。私は後者です。

やたら画面が斜めだったり、魚眼レンズを通したようなゆがんだ建物群が出てきます。撮影方法には無知なので、検索してみました。斜めの画面は観客の不安感を煽る効果があり、魚眼レンズ風の背景は登場人物の孤独感を際立たせる効果があるとのこと。確かにその通りの気持ちになりました。

主人公のペルクはオーストリアの元刑事でした。敏腕でした。ところが第一次大戦に志願し、ロシアの抑留から命からがら帰還したところです。しかし祖国の価値観は一変しており、帰還兵は国のお荷物になっていました。ロシアにいたというだけで、「共産主義め」と罵倒されることも。また、家族の暗い秘密も知り、人生をやり直す自信すらなくなってしまいます。

そんな中、戦友が次々に残酷な方法で殺され、彼は打ちのめされます。戦争が関係しているのは確かですが、一体どんな恨みを買ったのか。背景も衣装もすべてが暗くのしかかるような重さです。

遺体の検案を引き受ける女性医師ケルナー博士だけがペルクとの再会を喜びます。彼女は常に白い服を身に着けていて、何か映画の中の救いの部分を担っているような気がします。実際彼女を通して、女性の社会進出の気配を感じたり、ジャズが入ってきたことを知り、新しい価値観も悪いだけではないかもしれない…と思わせてくれます。

重いだけではなく、細かく撒いた伏線をきれいに回収しているので、鑑賞後にモヤモヤすることはないと思います。

蛇足になりますが、太平洋戦争の我が国の復員兵の方々はペルクのような気持ちになったのでしょうね。自分だったら絶望して生きてはいられないかもしれません。でもラストは勇気をもって一歩を踏み出すペルクが見られます。

目には目を

斬新で完成度高い秀逸なサスペンス芸術

全編ブルーバック撮影というのを見た後に知り、あーなるほど!と感服した。そうとは知らず、いたるところで背景が歪んだり絶妙な角度で傾いてたりして、それが各シーンをすごく強く印象付けてストーリーに厚みを与えてるなーと感じながら見ていた。歪んでるのに「正しくない」という感じではなく、計算され尽くした整然さがそこにはあり、歪んでるのに美しい。(特に、主人公が列車の中で窓にもたれ掛かっているシーンの傾き方の角度・画角の秀逸さよ!)そして歪んでるのに不思議と「不自然」とは感じない。むしろお話の中に溶け込んでて、ブルーバック撮影とか、人工的とか、そういうことを、見てる最中は全く考えなかった。監督がインタビューで「VFX技術がスーパーヒーロのためにだけ存在しているのではなく、本気で向き合えば全く新しい美的コンセプトそのものになる」と発言してて、まさにその通りの作品だった。

歪みの話ばかり書いたが、純粋にサスペンスとしても最後まで飽きさせないストーリー展開で、登場人物たちの複雑な心情や性格を見事に描いていた。役者さん達も全員素晴らしかった。久々に見た完璧な映画。60代と若くはない監督さんがこういう新しいことに挑戦されていることに心から敬意を表し、応援したい。

朦朧のなかでセブンの幻を観る

歪んだ、連続猟奇殺人ミステリー

悪夢のような世界

ブルーバック撮影の使い方が面白かった。

色と背景美術が緻密に計算され、独特な世界を構成していて。

最近は日本でも大河ドラマやスーパー戦隊でも使われ、CGの背景と合成することで奥行きを出す撮影に使われ、それはいかに合成感をなくすように努力しているのですが(まだ試行錯誤してる感じですよね)。

本作はわざと合成感を残し、人物が手前に浮いてくるようにしていました。

場面によっては背景画像に極端なパースをつけて、あきらかな作り物、描いた背景なのがわかる。

それによって主人公が、異世界または地獄、悪夢の世界にいるような違和感を醸し出していました。

舞台は第一次世界大戦後のオーストリア。

国のために兵士として戦場に行き、帰ってきたら帝政が崩壊して違う国になり、奥さん子供が行方不明で、自分たち帰還兵は厄介者扱いになってた、といえば悪夢そのもので、その心情を表すにはぴったりの映像でした。

全42件中、1~20件目を表示