ザ・クリエイター 創造者のレビュー・感想・評価

全455件中、1~20件目を表示

死はどこへと繋がっているのだろうか?

人間が「死」の存在に気づいて以来の未解決問題である。

人類が誕生して以来、この問いに答えを得た者がいるのだろうか。

AIと人間の戦いを描いた本作ではあるが、ここに登場するAIは、もはやターミネーターのようなものではなく愛という複雑な感情ですら搭載され文化をも築いている。そして、そのAIもがたどり着いた「死」のその先はどこなのか。

彼らも「オフ」のその先が未解決問題なのだ。

人間もAIも孤独であれば「死」や「オフ」のその先など気にしなくてもいい。愛する世界や愛する者があればこそ、別れがたいものがあればこそ「その先」が気になるのだ。

おもしろいと思ったのは、クリエイター創造者であるマヤが運び込まれていたのはチベット仏教寺院のような場所だった。仏教では人の創造を語っていないのに。

そして母なるマヤの元で「誕生」した救世主アルフィー。ある意味無原罪のお宿りよね。

ここで「なんのために生まれ、なんのために生きていくのか」という生命体全てへの問いかけも出てくる。まさに「死」を考えると「生」を考えることになる。メビウスの輪のようだ。

人はいつか死ぬことを理解して生きていく。

でももし、死なないとわかったらどう生きて行くのだろうか。

「記憶の中にある大好きなSFアニメ」の最高の実写化

ギャレス・エドワーズが、大好きな映画『モンスターズ/地球外生命体』のゲリラ撮影スタイルに立ち返り、中二感あふれる青臭いSFを全力で撮った。既視感のある物語ではあるけれど、ギャレス自身が筋金入りのオタクであり、「記憶の中にある大好きなSFアニメ」を実写化するような気持ちで作ったんじゃないだろうか。

AIが自我を持つシンギュラリティ以降を描いた近未来SF、という体裁だが、この映画のAIたちは、わりと慌てた動きをすることからも、ほぼ人間と同じだと考えていい。ギャレスのインタビュー記事を読んでいたら「AIがまだ自我や感情を持ってないといいな。人類はAIを奴隷扱いしてるから」みたいなことを言っていて、ああ、これこそがギャレスという映画作家の本質ではないか、と思った。

つまり、イギリスの特権的な白人男性である事実はさておいて、どうしてもマイノリティである他者に感情移入してしまうような。それが人間のマイノリティだけでなく、『モンスターズ』の宇宙生物や本作のAIにも適用されてしまうような。

その意味では、科学的SFではまったくない。イメージとエモーションとノスタルジーを駆使して、とことん弱いものに肩入れしたい!という無邪気さは、「この話は主人公は黒人男性でも白人救世主と同じ構図ではないか」という批判にも繋がると思うのだが、それでもなお、やっぱりギャレスの無邪気な判官贔屓に好感を持たずにはいられないのである。

壮大かつ緻密にデザインされた近未来の神話

ギャレス・エドワーズは我々が触れたことのない静かなる驚きの映像世界を展開させる人なのだと改めて思い知った。とりわけ本作は舞台となる近未来を断片的に垣間見せるのではなく、地球規模で壮大かつ緻密にデザインし、今すでにAI技術の転換期の隣り合わせにある我々に「手の届きそうな距離のリアリティ」として実感させてくれる。それでいて悲観的なビジョンばかりを提示するのではなく、深い感情や体温で満たされたエモーショナルな物語を根付かせていることが極めて尊い。数々の名作映画の影響を感じる一方、それ以上にエドワーズの過去作を思い起こす瞬間も多かった。実写と特殊効果を生々しく融合させた『モンスターズ』、人間の理解や常識を超えて”生命体”を広く見つめた『GODZILLA』、一つの使命を繋ぐため身を捧げる『ローグ・ワン』という旅路を辿ってきたからこそ、この作品は今、まさにキャリアの集約地のごとく産声を上げたのだろう。

残念

AIと共存し平和に暮らしているニューアジアの村を無慈悲に叩き壊すアメリカ軍、そしてその手先となっている薄っぺらいただの馬鹿にしか見えない主人公。マヤが何故あの2枚組ティッシュの1枚みたいなペラペラに惹かれたのか全く理解できないがそれは2人が分かってれば良いことで私が理解しようがしまいがどうでも良いことなのだろう。大体アメリカの事故自体自分達の入力ミスが引き金であったにもかかわらず全てAIのせいにして、対AIの構図を作りあげ、そこからニューアジアとの戦争に引きずり込む強引さ。きっと自分達のミスを隠すために、誰かが裏で糸をひいているのだろう。

渡辺謙は当然、アルフィー役のマデリンちゃんの演技もGoodだっただけに何だか残念な作品です。

ザ・クリエイター/創造者

弱いAI VS 強い人間

AIをテーマにしたSF作品。壮大なスケールの、いわゆる大作ですね。

「ローグワン」の監督の作品ということで、スターウォーズっぽい映像でした。

ストーリーもおもしろいし、キャストも良かったんですが、ただ、

なんか違和感のある作品でした。AIの力を恐れて、戦いになるという設定だけど、

そのAIが弱過ぎるのが原因じゃないかな。武器もテクノロジーも、人間の方が

すぐれてて、AI警察なんか、雑魚そのもの(笑)。

こんな相手、人間が怖がらなくてもいいでしょ。そういう部分が気になりました。

大作なんでしょうがテンポが速すぎて年寄りには着いて行くだけで精一杯...

映像が美しい

良かった所は映像だけ。

『ザ·クリエイター 創造者』鑑賞。

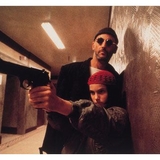

*主演*

ジョン·デビッド·ワシントン

*感想*

短評です。

ジョン·デビッド·ワシントンと渡辺謙が出てるのめ、U-NEXTで鑑賞。

AIと人間の争いを描いてるようですが、個人的には最後まで話に入り込めず、あまり面白くなかったんですが、良かった所は映像だけで、キャストは渡辺謙が渋かった。

以上です。。。

AIに肩入れしまくりたくなる

なんとなく全体的に日本テイストを感じる。

珍しく高性能AI側が戦局的に劣勢の立場にあって、かつ人間に敵対心を持っていない(積極的に戦う意思がない)ところが珍しく面白い設定だと思った。

ミサイルに狙われて逃げ込もうとした先に子供達がいたのを見て避難を諦めるAIのシーンや、ただの使い捨てとしか思われていない自爆用ロボットが感謝を述べるシーンで泣きそうになった。

AIを情け容赦なく殺戮し続ける軍人たち、あまりに心がない。人間醜いなぁ系映画でした。

核爆発も結局人間のミスなの乾いた笑いしか出ない。

ミスを減らすためには人間の操作箇所をできる限り減らしてヒューマンエラー対策をするのがやっぱり一番なんだ…

ただ最後に主人公とその妻が再会する流れは蛇足では?

死んだら天国へ行くのだ(善人しか天国へはいけない)という流れをそれまで散々やったのに、死ぬ前に再会するのか。。。ブレてない?

ところどころでアンドロイドは電気羊の夢を見るか?テイストを感じた。

ちょっと前評判聞いて期待しすぎた感はあった。

いろいろとスッキリしなかった〜徹頭徹尾、悲しいトーン

2023年公開、アメリカ映画。

【監督】:ギャレス・エドワーズ

【脚本】:ギャレス・エドワーズ、クリス・ワイツ

【原案】:ギャレス・エドワーズ

主な配役

【ジョシュア・テイラー】:ジョン・デヴィッド・ワシントン

【超AI アルフィー】:マデリン・ユナ・ヴォイルズ

【ジョシュアの妻 マヤ】:ジェンマ・チャン

【特殊部隊 ハウエル大佐】:アリソン・ジャネイ

【AI兵士 ハルン】:渡辺謙

【ジョシュアの友人 ドリュー】:スタージル・シンプソン

1.妻を探す旅〜悲しいトーンの作品

2055年、ロスで核爆発が起こり、100万人が犠牲になる事態が発生する。

後で判明するが、これは人間のミスをAIに押し付けたものだった。。。

という経緯で(どういう経緯?)、

人間による「AI狩り」が行われるようになる。

特に「ニルマータ」と呼ばれるリーダーを抹殺するのが目的だ。

「ニルマータ」に迫るため、潜入捜査していたジョシュアは、マヤを愛してしまい彼女は妊娠する。

しかし、味方の奇襲攻撃によりマヤと別れ別れになり、自らも腕を失ってしまう。

ジョシュアはマヤを忘れられない。

マヤを探すために舞い戻る。

2.超兵器アルフィー

ジョシュアはマヤに行き着くために、

謎の少女AIをさらい、アルフィーと呼ぶ。

アルフィーはとてつもない能力を秘めている。

だが、『帰ってきたウルトラマン』なみに、

ギリギリの状況にならないと、能力を発揮しない。

それが、観る側にはもどかしくて仕方ない。

3.まとめ

作品のクオリティは高いと感じた。

ストーリーはハッピーエンド、とは言えないだろう。

徹頭徹尾、悲しいトーンだ。

希望や夢、みたいな言葉は浮かばない。

◆「身勝手な人間」 vs. 「気の毒な弱者(AI)」

このような構図は、

SFにしなくても、いくらでもネタに困らない。

◆ジョシュアの豹変ぶり

そもそも妻に近づいた理由は任務遂行のため。

それがどうしたことか、

離れた後に「会いたい」シンドロームに陥る。

私には ″ 豹変 ″ に映った。

いろいろとスッキリしなかった。

☆2.5

ストーリーもメッセージも無い、金だけかけたスーパー駄作

2065年の未来

2065年の未来が舞台のAi VS 人間

というか、米軍が一方的にニューアジアと呼ばれるai容認の国を狙って攻撃してくる酷い話。

ai本拠地は中国の田舎っぽいが都市部は日本東京ロケ地か?ai 本拠地には

渡辺謙さんが日本語で演じるai 戦士もいます

善良なAiに対する米軍が極悪非道です

特攻隊ロボットが爆弾持って走って来ます

戦争はいつの時代も悲しい

子どもaiアルフィちゃんが、めちゃくちゃ可愛い♪

マザーは5年間植物人間で発見したパパは、酷いと涙し、生命維持装置を切ります。

そこは、延命治療医療への批判も入っているのかもしれません。

空母での決戦はハラハラしました。急にタコみたいな機械が邪魔してきたり、分かりづらい攻撃もありましたが、未来の戦争を描いた家族で鑑賞出来る迫力の映画でした。

洋の東西

人類とAIの間で戦争が勃発。西側はAI撲滅を目指し、ニューアジアのニルマータ(ネパール語で創造者)が作り出した最終兵器アルファ-Oを捜索していた。ニューアジアに潜伏していたジョシュアは、子供の姿をしたAIを保護し。

西側はAI撲滅を目指す一方、東洋では共存している構図。ハードSFとして楽しめ、壮大な映像表現も良かった。ただ東洋のスピリチュアルな部分を、AIに任せるという描き方には少し違和感もありました。それは、西洋の行き詰まりを描いているんだなと理解しました。随所に「ブレードランナー」などを思い出す部分がたくさんです。

ディープ・パープルの「チャイルド・イン・タイム」「フライト・オブ・ザ・ラット」が使われています。新しい学校のリーダーズの曲も流れているそうです。

ザ・クリエイター?

クリエイター(=ニルマータ)が題名だが、物語の本質と一体何の関係があるのか、よく分からない。物語は、結局の所、淡々とアメリカとニューアジアにいるAIとの戦いを描いている。9.11のテロリストをAIに置き換えて語っているらしい。ロサンゼルスの核爆発は本当は人間のミスだったのにAIが原因だと断定して不当に戦争を仕掛けるアメリカ。暴走するアメリカを批判的に描いたのだろうか。USSノマドは、AIがありそうな所なら他国だろうが、おかまいなしに侵入しては攻撃する。そんなことはちょっとあり得ない。AIと戦争する前にその国と戦争することになる。映像は凄いが、あり得ない戦争を淡々と描いて、クリエイターという題目・・・。ギャレス・エドワーズは一体何が言いたいのだろう。いろいろ考えさせられる(ツッコミ処多々ある)点では良いのかもしれないが、映画として良くできているとは言い難い。久々のSF大作で期待したが残念。ゴジラがひどかった監督、やっぱりかという感じ。

劇場公開時鑑賞+VOD鑑賞(2025/7/21)

新潟県映画NO1

壮大風映画

人の過ちが作った最悪の世界に光を

全455件中、1~20件目を表示