PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全228件中、61~80件目を表示

首都高がロードムービーになるとは

首都高を走る時の音楽、最高でした。

植物を愛しみ、仕事に出かける時も仕事中も空を見上げて表情がほころぶ。なんて心に平和があるのでしょう。いいなぁ、この空気感。

仕事が終わると銭湯へ一番乗りして、馴染みの居酒屋へ立ち寄り、自転車で隅田川を渡って帰る平日のルーティン。コインランドリーへ行き、古本屋と写真屋に寄り、スナックへ行く休日のルーティン。本を読んで寝落ちする夜とその夢の残像。

幸せな気持ちで毎日を過ごすって、こういうことなんだなー。

そして、女子中学生が夜一人でいても安全な国、自販機が壊されない国、公園のトイレが安全&清潔で使える状態キープの清潔な国、監督者がいなくても誠実に仕事をする国民性という、日本のポジション(ブランド)を余すところなく表現していて、監督の日本愛が伝わってきました。

女性に好意を寄せられがちな平山と、「お金がないと恋ができない」というタカシ。そういうところだぞ、タカシ。借りたお金は返せよー。

三浦友和さんと役所広司さんの影ふみ遊びを見られるとは思ってもいなかった。貴重な名シーンになるのでは。

ラストの役所広司さんの表情は圧巻で、今生きること・やがては誰もがこの世を去ることを考えると私も涙が止まりませんでした。人生という長い湾曲したロードを走行しているんですね、私たちは。

帰り道、電車に乗るより無性に都会の夜を歩きたくなり、日比谷から東京駅まで歩きました。映画の続きを観ているような幸せな時間でした。

違和感

作品の空気感は好きなのだが端々に違和感があり一言で言うなら「残念」だ

・トイレのゴミを素手で拾うこと

・別れ際にハグをすること

・飲食店で代金を机に置いて退店すること

・ホームレスが創作ダンスをしてること

・スカイツリーエリアから繁華街まで高速道路を使うこと

・無口キャラとは言え喋らなすぎのキャラ設定

・住宅街でエンジンかけっぱなし、ライトつけっぱなし

・年頃の姪が銭湯に行きドライヤーもせずすっぴんで帰ること

・・・姪が伯父さんを連発するのはなさそうだけどあるかもw

そう考えると、高倉健主演のブラックレインも外国人監督だったがこの様な違和感のある芝居がなかったなと思った

演出でこの違和感を日本人スタッフは気づいてただろうが“大御所“に意見できなかったのが残念

トイレ掃除する人

役所広司さんが公共のトイレ掃除をする話。

最近の公共トイレは進化してるね。汚い、臭い、暗いトイレだったのに最新式だ。

日頃の清掃のおかげで気持ちよく利用できる。

ありがたい。

ストーリーは本当はお金持ちのファミリーなのに事情があって風呂無しの安アパートで暮らして、トイレ掃除を生業にしてる男の話。

楽しみといえば、トイレ掃除。朝の缶コーヒー。仕事の後の一杯。本を読む。木漏れ日の写真を撮る。植物を育てる。週末はお惣菜が充実してる飲み屋にいく。歌の上手いママさんが好き。

ああ、何もないようで充実してるんだね。

本作が問う「真に静かなもの」とは

以下3つの観点で批評したい。

❶この映画の世界でのヒットは何を意味するか

❷4人の女たちを通して描かれる主人公のコンプレックスと観客の関係とは

❸静かな映画が問う「真に静かなもの」とは

※以下ネタバレあり

❶この映画の世界でのヒットは何を意味するか

結論、この映画は新たなカウンターカルチャーと捉えていいのではないか。

カウンターカルチャー(対抗文化)とはサブカルチャー(下位文化)の一部であり、その価値観や行動規範が主流社会の文化(メインカルチャー/ハイカルチャー)とは大きく異なり、しばしば主流の文化的慣習に反する文化のことを指す(出典:Wikipedia)。

映画における代表的なものとしては1960年代後半から始まるアメリカンニューシネマがある。

多くの映画が政府や法律、社会の文化常識に対する反発の思想を反体制的な(つまりは不良化した)主人公と、その行動、悲劇的な末路を通して描いた。

例えば「俺たちに明日はない」では犯行を繰り返すカップルの逃避行を。

「卒業」では恋人の母親と不倫関係になっていく若者の決意と責任を。

世間(マジョリティ)に対しカウンター(反発)が示されるのは、若年層と老年層の価値観の違いに加え、既存の制度や考え方が現実との軋轢を生んでいる時だ。

では「パーフェクトデイズ」は何に対してカウンター(反発)を示したのか。

それは「自分の内なる世界を見失いやすい現代人のライフスタイル」だと思う。以下解説。

ここでいう「自分の内なる世界」とは、自分によって自分の内で完結する感覚や楽しみを指す。

これを「見失う」とは、自分で自分が分からなくなるということだ。

例えばSNS。

とめどなく流れる他者の世界に、見るものは意識的にも無意識的にもひどく影響される。

自分の世界が構築された人、つまり「大人」であれば影響をコントロールできるが、そうでない人、つまり「自己世界が触れ動いている人」にとっては、毎日絶えず異なる価値観に晒されるようなものだ。

そこに正解はない(そもそも正解は自分で作るものだから)。

しかし正解を探そうとする。そしていつまでももがく。

だから苦しむ。

人類は今日まで生きるために、生活に必要なあらゆる「手間」を共同して自己の外で賄うことで豊かさを手に入れたが、その結果自己の内側が空っぽになりやすい社会を築いてしまったとも言えるのではないか。

「パーフェクトデイズ」の主人公、平山は確固たる自分の世界を持っている。

生業であるトイレ掃除は、自分で掃除道具を作り込むほどのプロ意識を持つ。

趣味は写真と観葉植物の飼育で、それは毎日のルーティンと密接に結びついている。

彼は丸一日誰とも話さない日が多いが、彼は誰より多く自分自身と対話しているのだろう。

そうして自己世界が作られていく。

それは形式に捉われることのない「個人的な幸福」の土台となっている。

映画は2時間の上映時間の内、彼のそんな一見変わらない1日を何度も観客に観せる。

そこに「退屈」ではなく、「幸福」を感じた人が多いのは、今まで感じていたが言葉にできなかった「現代人の生きづらさ」に対する「処方箋」を見つけたからだろう。

その意味で、「パーフェクトデイズ」は現代のライフスタイルに対するカウンターカルチャーと言えるのではないだろうか。

❷4人の女たちを通して描かれる主人公のコンプレックスと観客の関係とは

結論、本作の魅力の源泉は主人公“平山”のコンプレックスであり、それと我々観客の心が「共鳴」することで深く静かな感動を生み出すのではないだろうか。以下解説。

本作の物語は(平山の日常の繰り返し)×(平山が遭遇する事件)=(平山の情感)という構造で展開される。

事件は主に4人の女性の言動が鍵となる。同僚の恋人、姪っ子、平山の姉、居酒屋のママだ。

彼女たちが平山の静かな日常に一石を投じてくる。

その石は平山の心の池、中でも「コンプレックスの池」に波紋を作り、その形は彼が絞り出すように呟く言葉や表情で画面に提示される。それが我々観客の心の池とも共鳴する。

ここでいうコンプレックスとは世間一般的な意味ではなく、ユング心理学におけるそれだ。

つまり「無意識内に存在して、何らかの感情によって結合されている心的内容の集まりが通常の意識活動を妨害する現象を観察し、前者のような心的内容の集合を、感情に色付けされた複合体」を指す(出典:『コンプレックス』河合隼雄著)。

つまり「〇〇のことを考えると、どうしても感情的になってしまう」状態。そのような意味合いだ。

平山のコンプレックスとはなんだろうか。

彼はルーティンを守った日々を過ごす。セリフはほとんどない。

しかし彼がどういう人間かは画面から雄弁に語られる。

自己に課した規律を守り、他者には暖かく接し、日常の微かな違いを見逃さずそこに愉しみを見出す。

一見すでに悟っておりコンプレックスなど持たない男のようだ。

だが4人の女ははっきりと彼の心に波紋を残す。その構造は何か。

4人の女は平山のコンプレックスにおける4つの世界を表す。

・同僚の恋人アヤ・・・理解しえない「女」という生き物

・居酒屋のママ・・・・理解しえない自らの恋心

・平山の姉・・・・・・蓋をした自らの過去(親族)

・姪っ子のニコ・・・・完全には過去(親族)を捨て去れない想い

アヤは平山の世界に共感を示し、唐突にキスをして去っていく。

平山の日常において他者から共感されることはほとんどない。ましてやキスなど大事件だ。

キスされた後の平山の放心顔を見た時、五味太郎の傑作絵本『さとりくん』を思い出した。

何事にも悟りきり終始クールな雄鳥が、ある日雌鶏に一目惚れして自身の感情に戸惑うお話だ。

理由も因果もわからない。なのに心に土足で踏み込んでくる。

感情が動かざるを得ない。男にとって永久に理解不可能なもの。汝の名は女。

(何を隠そう、平山同様に私も心を動かされた男の1人だ笑)

平山は居酒屋のママに淡い恋心を抱いている。

いや恋心という言葉は少し無粋だろうか。

「憧れ」「安心感」「期待」「美しさ」「おかしみ」「可愛げ」「哀愁」。

そんな感情の、言葉にしえない複合体(コンプレックス)だろう。

彼はママのところへ行く時にだけ腕時計をつけるが、その理由を聞いてもきっと自分でもわからないのではないだろうか。

ママと元夫の再会を目にし彼は思わず立ち去る。このシーンを見た時、ジョゼッペ・トルナトーレ監督の「マレーナ」が重なった。

誰の心にも残り続ける思春期の情感を、ママと平山の関係は呼び起こす。

平山の姉は彼の過去の象徴だ。

そのたたずまい、眼差し、運転手付きの高級車。全てがそうだろう。

彼の過去は作品では描かれない。しかし平山がきっと自らの意思で過去を捨てたこと。

そこには身を引き裂くような記憶があること。

あの夜のシークエンスではそれらを痛いほど感じる。

重なったのは小津安二郎の、どの作品か忘れたが「酔って眠り込んだ父を前に、娘が自らの情けなく、そして閉ざされた人生を感じ思わず涙する」というシーンだ(あのシーンにはゾッとした)。

観るものに嫌がうえにも「この人に何があったんだろう?」という、心配と野次馬根性がないまぜになった気持ちを呼び起こす。心にさざなみが立つ。

最後に姪っ子のニコ。彼女は「それでも彼が完全には捨て去りきれない過去とのつながり」を象徴する。

平山の世界と、捨て去った過去の世界との橋渡しのような存在だ。

彼女は平山と数日過ごす中で、

「なんでこの生活をしてるの?(過去への問いかけ)」

「今度っていつ?(未来への問いかけ)」

と尋ねる。

その度に平山はその時々の考えを率直に述べる。それは彼にとっての過去や未来の解釈を表している。そして彼は「この世には交わらない世界がある」と彼女に語る。

ニコと過ごす時間をかけがえのないものと感じていると同時に、その世界とは真に触れ合えない自分を認めているとてもとても「もの哀しい」語りだ。

この、古傷を容赦なくつつくようなシークエンスはディズニー映画「キッド」を想起させた。

橋渡しの存在を女子高生、つまり大人でも子供でもない境界人(マージナルマン)に象徴したのもヴェンダース監督の見事な計算だろう。

❸静かな映画が問う「真に静かなもの」とは

本作は目に見える形は非常に静的に見えて、描かれる情感はとても動的だ。

まさにOZUテイストが根底に流れている。

そして情感の他にもう1つ、動き続けているものがある。

それは「世界」、それ自体だ。以下解説。

一見平山の日常は変わらない。ともすれば退屈に見える。なぜか。

それは私たちが変化していないからだ。

しかし世界は変化し続けている。社会環境、周囲の人、自分の身体。

全く同じに見える木葉でさえ、昨日と今日では異なる。

しかし、自身もそれと一緒に変わっていかなければこの変化には気づけない。変わり映えのない日常の中で、実は変わっていなかったのは「自分」だけだった。

これが退屈の原因ではないだろうか。

本作は非常に静的な映画だ。画面も、音も、とても静かだ。

だが真に静かなのは、何も感じることのできない「心の状態」なのではないか。

ヴェンダース監督の、そんな問いかけが聞こえるような気がする。

木漏れ日のように静かな映画が、静まりかえった胸の内をざわつかせる。

本作の魅力はここにある。

以上が批評になる。

本作を映画館で見ることができたことに感謝したい。

平山さんはアイドル 永遠のソロキャンプ

この映画を観て泣きました。

だから貶したいわけではない。

そのことを最初に書いておきます。

この映画はフィクションだ。

しかし、ドキュメンタリーの顔をしている。

「なぜ平山さんは排泄しない?」

アイドルだから。

アイドルはトイレに行かない。

「こんなふうに生きていけたなら」と、憧れを持たれる対象なのだ。

「肉体労働者の現実を知らなすぎる。美化しすぎている」と、批判する人も居る。

その人は、この映画を、ドキュメンタリー的なものとして、観ているのかもしれない。

しかしフィクションだ。現実ではない。

最も映画らしい映画かもしれない。

現実だと錯覚させてくれるから。

僕も気づけば泣いていた。

この種類の涙は珍しい。

・平山さんは神社の木の写真を撮る。

・平山さんは木の新芽を家で育てる。

・平山さんは幸田文の『木』を古書店で買う。

・平山さんは木から落ちた葉を、箒で掃く音によって起きる。

徹頭徹尾「木」のメタファーが用いられる。

しかし残念ながら、人は木のように生きられない。

「お兄ちゃんも似たような生活してるじゃん」

妹に言われた。

「いや、そんなことはない」

妹の発言を否定するために、平山さんとの共通点を考えてみる。

・一度、人の手に渡った本を読む。(図書館から借りた本を。)

・観葉植物に水遣りをする。

・音楽を聴く。

・写真を撮る。

思ったより共通点が多い。しかし違う。

YouTubeで音楽を聴く。

スマートフォンで写真を撮る。

カセット・ラジカセを持っていない。

フィルムカメラも持ってない。

インターネット上の、スクリーンショットが多く、それを見返した時、嫌になるのだ。

「現実の世界に僕は居ないのか」と。

空の下に存在したことを、証明するために写真を撮る。平山さんの生活はできない。

高度情報化社会で、時間は加速し続ける。

例え話をしよう。

機関車に乗るのは簡単だ。

昔は今よりも遅かった。

しかし降りるのは難しい。

社会は加速し続けているから。

「置いていかれる」「孤立してしまう」

その恐怖が、今日もニュースを視聴させる。

平山さんは孤独を恐れない。

遅い生活を恥じない。

平山さんは、自らの生活をコントロールしている。

現代人に欠けているのは、自己効力感かもしれない。

仕事の電話で趣味を中断したり、プライベートの時間に、業務上の連絡があったり……。

公私の「私」の肩身が狭い。

インターネットで繋がる深さが深くなるほど、「私」の領域は侵略される。

2020年ソロキャンプが流行した。

ソロキャンプの流行と、この映画の人気は、無関係ではない。

これは「ポストパンデミック」の映画だと、監督も語っている。この映画はソロキャンプに似ている。

東京には平山さん一人だけ。

平山さん役の役所広司さんも、「彼だけ森の中で、ゆったりと生きているよう」に感じた、と語る。

平山さんは目に見えるものだけを信じる。

「その年で結婚しなくて、寂しくないんですか?」とか、

「古本にウイルスが付いているかもしれない」とか、そういったものを信じない。

インターネットで浮き足立つ僕たちには、根を張り、瞑想するように、木のように生きる平山さんが、あまりにも眩しすぎる。

平山さんはアイドルだ。

東京の真ん中で、ソロキャンプをする映画。

他に類を見ない。

現実のような虚構だから、とても気持ちよくなれる。

これは体験型の映画だと思う。

また夢を観たくなったら、再鑑賞しよう。

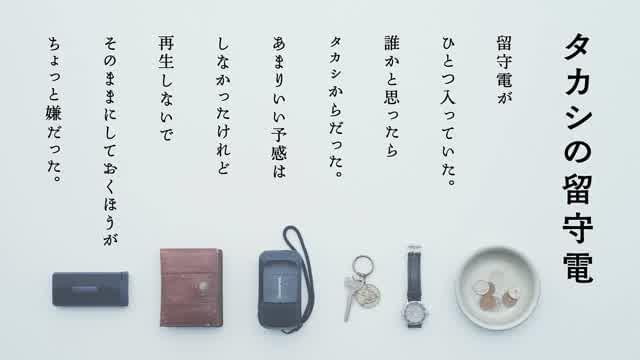

タイトルなし(ネタバレ)

よくわからなかった

自分はトイレ清掃の仕事を一時期やっていたので

それが気になって観に行きましたが素手でゴミを捨てていた時点でないわと思い

感情移入が出来ませんでした。

凄い映画だと聞いていたので期待していたのですが小さな喜びを見つけて生きようねと言いたいのかな?

木漏れ日の記憶

気のいい主人公と、そんな主人公の魅力を感じ集まってくる人たちとの関わり方を映し出した映画。

木漏れ日を常にスチームカメラで映し出したり、カセットテープで音楽を聴く主人公は常にアナログ志向だが、人との付き合いも、どこか昭和的な雰囲気を感じる。

打算的でなく、人情などの付き合い。

だからこそ、主人公の周りには常に人が集まってくる。

でも、そんな主人公には、父親との確執やそれに対して、妹との関係の問題もあった。

それらを、物語の中で清算するでもなく、ただ徒然と時が流れていく。

光が漏れる木漏れ日のごとく、主人公の人生も揺らいでいく。

後半、三浦友和演じる、飲み屋のママの元っとのセリフ、「ただ謝りたかった。そうじゃないな、お礼が言いたかった。いや違う、一目会っておきたかった。」

このセリフが、主人公自身の家族との確執にも、響いてくるものがあったと思う。

現実的な晴耕雨読

「この世界はいくつもの世界が繋がってるように見えて繋がっていない。」

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

その繰り返しの人生は、「さみしい」や意味の無いように見えるかもしれない。

だけれども、繰り返しの中で、木漏れ日や様々な出会いなどに喜びを見いだしていく。

この映画は、結果としては何も変わらない。ただ役所広司演じる平山が、繰り返す朝の中で、トラックを運転し、物語は終わる。

だが、それが人生だと思う。「何も分からないまま終わる」何かが見つかる訳でも分かるわけでもカタがつくわけでもない。時々悲しくて、時々嬉しい事がある。それだけの繰り返しで、私達は歳をとり、死んでゆく。

映像が美しかった。

エンタメの映画では無い。ただのトイレ清掃員の日々を写しただけの映画だ。だがそれはとても引き込まれるものだった。形容し難い何かがジィンと心に残る映画だった。

木漏れ日という言葉を英訳する事は出来ない。

視聴後ずっとじわじわ来ます

私がこの映画で最も印象に残り、時間が経っても消えないものは、毎朝、扉を開けて空を見上げた時、雨でも晴れでも強風でも前日に心揺さぶる出来事があった時でも、喜び希望に満ちた嬉しそうな平山さんの笑顔である。毎日リセットして朝を迎え、丁寧に丁寧に日常を紡いでいく。本当は誰でもできることなのに、なかなか出来ないこと。朝起きて空を見上げた時、平山さんの笑顔が浮かぶ、自分もつられてニヤけてくる。さあ今日も頑張ろう。

雨ニモマケズ

日本人の美徳とか美意識って、外国人に説明しても、それの何がいいの?って思われて、分かってもらうのがすごく難しい気がする。そんな独特な「日本人の美徳や美意識」が表現されてる映画って気がした。

すごく分かりやすく、「経済的豊かさ」と「精神的豊かさ」が対比されている。

主人公は、トイレ清掃員という、一般的には蔑まれる職業で、露骨に差別されたり、人間扱いされなかったり、貧しい生活をしているが、決して不幸ではない。むしろ、この映画に出てくる登場人物の誰よりも幸せに充実した生活を送っている。

「職業に貴賎なし」という言葉があるが、まさに主人公はそれを体現している。仕事に誇りをもち、手を抜かず、ベストを尽くしている。ただ言われたことをやっているだけでなく、創意工夫してオリジナルの道具を作ることさえしている。

それは誰かに評価されるためではない。誰かに評価されるためだとか、報酬を得るために仕事をしているわけではない、というのは、欧米的価値観からすれば常識に反しているようだが、実はこういう人は日本人には多いんではないかと僕は思う。自分の仕事を一所懸命やるのは当然だ、という感覚をもっている人は多いと思う(その美徳は「社畜」文化の土壌になっている、という面もあるが)。

主人公はスマホをもっていないし、ガラケーも必要最小限しか使わない。しかしそれでも充実した毎日を送っている。毎日フィルムカメラでファインダーを覗かずに写真を撮る。誰かに見せるわけでもなく、それで偶然とれる気に入った写真を何年間も大量に保存している。一見狂気に思える趣味だが、趣味とは本来こういうものだろう。インスタ映えを求めて写真をとって、不特定多数からの永久に満たされない承認欲求を追い続けることの虚しさたるや。

古いカセットテープを聞くこと、木の苗木を育てること、古本を読むこと、趣味は多いが、お金がかかることは何もしていない。古本はたぶん数百円程度だろうが、それで何日も楽しめる。古本屋の店番の女性はいちいち本の感想を言ってきてすごい。この女性も精神的豊かさを体現している。

もちものは少ない。濡らした新聞紙をまいて掃除をすれば掃除機さえ要らない。ミニマリストのようだが、意識してそうしているわけではない。

聖人君子というわけではない。普通に嫌なことがあれば落ち込むし、怒りもする。自分のコレクションのカセットテープに価値があると知って喜ぶ無邪気さもある。好きな人が抱き合っているのを見てしまって動揺したりもする。

しかし、「今」を大事にして、周りをよく見ているので、ささやかなことに日々を楽しむ感性がある。主人公はよく微笑んでいる。大喜びや熱狂ではない。平穏な幸せ、仏教的なやすらぎの中にいる。トイレでの〇×ゲームなどは、子供的な感性のなせる楽しみだろう。

口下手で寡黙で不器用。なんだか宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を連想する。

この映画には明確なドラマはなく、主人公の過去を推測させるような出来事が示されるだけにとどまっている。昔は結婚していたのかな、子供がいたのかな、もともとは裕福な家庭にいたのだろうな、とか。

主人公がこうした感性を持っている一つの理由として、もともと経済的に豊かな生活を体験して、その虚しさを理解しているから、ということがある気がする。もともと経済的に豊かでない人は、経済的に豊かになることが、自分を満たす方法であると考えるようになると思う。

飛んだ話になるが、ブッダだって、もともと王族に生まれて物質的には満たされた生活を経験していたからこそ、生老病死という苦の根源的原因に気づくことができたんではないか。

この映画のテーマは、「今は今、今度は今度」だろう。「木漏れ日」がそのときにしかあらわれない一期一会のものであるように、どうなるか分からない未来のことを心配するよりも、今この瞬間を大切に生きることが大事ということだと思う。

主人公にならってスマホを使うのをやめてみようかな、などと一瞬思ったが、うーん、やっぱり無理かな…。

日本人として否定すべき見世物

役所広司とヴィムヴェンダースという、映画好きなら誰でも知っているような大御所らの描く「トイレの清掃員」とくれば、それなりに深い洞察や哲学的な意図が含まれているものだろうと期待して行くが、その期待は見事に裏切られた。

ヴェンダースは「日本に理解がある」とされているようだが、残念ながらその洞察力は観光客の域を出ていないと感じた。もう一歩踏み込めば、植民地主義者的な視点にさえ近い。少なくとも、日本人のトイレ清掃員の視点で描かれた映画では決してない。

テンポも良いし、絵も綺麗だし、あまりガチャガチャしてないのでうまい具合に「見れる」が、しかし逆に、それ以上のものはほとんどないに等しい。撮影、サウンド、演技は高い水準にあると思うが、肝心の物語は単調で起伏がなく、面白くない。「自転車泥棒」のように貧困を通して何かを伝えるような社会的意義もない。見世物的なエンタメを提供する以外、無価値な作品だ。

綺麗な包装紙で何重にも包まれているが、一枚ずつ剥がして真意を覗いてみると中々酷い代物だ。

トイレの清掃員が主人公だが、その仕事や生活が好意的に描かれているわけではない。彼の人生には哲学がなく、作中描かれる彼の心理の大部分は「植物や音楽、風呂や酒が好き」という息抜き程度の嗜みと、「後悔の念」だ。そのような主人公の胸中が、物語を経て変わるわけでもない。一体このような人物を撮って公開する意図はなんだろうと考えると、一種の貧困ポルノでしかないと結論をつけざるを得ない。

日本の観光途中で、便器を直接手で洗う清掃員を見て「なんて変わった人生を送っているのだろう」と思った裕福な白人視点でしかないのだ。その見世物的感覚と、渋谷区のトイレ事業に関わる人々がたまたま結びついてできた、ある意味稀有な作品である。

そんな見世物的な感覚は、階級意識に基づいている。田中泯にホームレスを演じさせた事も、貧困を真に理解しようとしないことの表れだろう。みてくれは小綺麗な、ハリボテの貧困だ。

ホームレスで思い出したのが伊丹十三監督の『タンポポ』だが、そこでは監督が自らホームレス役を演じていた。ヴェンダースにもそれくらい気合いを入れて欲しかったが、彼にはそれが出来ないし、やりたくないのだろう。

おそらく監督は本作の主人公よりも、その姉と姪の方に感情移入しているはずだ。「自分がそうなるのは絶対嫌だし考えられない」という姉の意志と、姪の見せる「好奇心」や「物珍しさ」の感情。前者の視点は哀れみと自己責任観・階級差別観であり、後者の方は好意的に捉えられるかもしれないが、実際は共感を欠いた冷徹な見世物的視点である。

「世界が違うのだ」と無口な主人公に作中唯一の長台詞で自ら語らせたのも、「こうはなりたくない」という監督自身の意思表明だろう。「汚れたものには蓋を」の精神。製作者による、階級差別の正当化だ。

映画としてご都合主義的展開も多く、アラが目立つ。素手で菌の沢山ついているところを触っているはずなのに、手を洗うシーンがない。便器を鷲掴みにした手袋のまま、交換手記方式の丸バツゲームの紙を触る。雨の中、合羽を着てるのにフードを被らない。描き方に人間らしさや丁寧さが感じられず、監督はこのような清掃員を「汚れた人間だ」と心の底では思っていることの表れだろう。

序盤、迷子の子どもと手を繋いで、合流した母親が除菌シートで子供の手を拭くシーンがあるが、そりゃ拭いても決して不自然ではない。少なくとも作中一度も手を洗ってないんだから(風呂以外)。主人公は子供の手を拭く母親を見て悲しそうな顔をするが、何かの伏線かと思いきや、それ以降なにもない。ただ嫌な思いをするだけ。なにより、主人公には木を見たら機嫌が治るという、奴隷にうってつけの便利な精神が備わっている。

映画のアラとしての極め付けはおじさん二人で影踏みに興じるシーン。いくら映画でもさすがに無理がある急展開で失笑を禁じ得なかった。

もう一点、気になったのは作中白人が一度も登場しないことだ。ちょい役で黒人女性が一人出てくるが、白人はついぞ一度も出てこない。映画の主要制作スタッフ及びサントラのアーティストの九割が白人なのに、作中、一人も白人が出てこないのは逆に不自然だ。

なぜかと考えると、これは現近代のコロニアリズムに似た形なのだろう。美味しい仕事を独り占めし、自分らの都合にうまく添うように糸を引き、汚れ仕事は下々に任せるといった風だ。斜に見すぎているかもしれないが、決して的外れでもないと思う。

あとは、「オレはこの国の誰も知らないような所を知ってる」という観光客的な心理もあるかもしれない。別の白人が映ると、観光地としての価値が半減するとでも思っているかのような。

物語の起伏がない事はよく指摘されているが、本当にその通りで、例えば、同じく貧困の主人公を題材にした「マッチ売りの少女」で言うなら、少女がただ数日に渡ってマッチを売ったりするだけで終わるような物語で、単に面白くない。

「自転車泥棒」もある意味単調な映画だが、その単調さが貧困のリアルを如実に表していて心に深く刺さるものだった。この映画の単調さは、音楽や風呂など、主人公の現実逃避じみた嗜みで埋められていて中弛みするだけのものだ。

逆に「日本人の映画監督が撮ったドイツ人のトイレ清掃員」という映画は成り立つのか? と考えてみれば、この作品の問題点がわかりやすいと思う。

私は成り立たないと思う。なぜなら、そんな企画を通すようなドイツ人のプロデューサーは多分、存在しないからだ。

清掃員だって、公衆衛生の面において社会になくてはならない重要な仕事だ。当然、全員が後悔の念に塗れながらやっているわけではない。この映画は職業差別的な視点を増強しかねない危うささえある。

私は日本人として、この映画を否定したい。むしろ、日本人であれば否定すべきものだと思う。

この国や文化は見世物ではない。同様に、貧困は見世物ではない。

足るを知る

この役の人物に、実家が太いという設定をつけた。

私はそこが腑に落ちなくて、納得ではあるけども、あ、足り過ぎるも知ってる人だ…となんとなく思ってしまった。そこも含めて自分は、物語の中の若い女の子でしかない。まだこの先起こるイベントが山ほどあるのだ。

斜め後ろで役所広司と同じような年齢の女性が啜り泣いていた。私はまだこの映画で涙をしてはいけないのだと、なんとなく思った。

私にとっての木漏れ日

各国で様々な賞を受賞した本作でしたが先日遅ればせながら鑑賞しました。

本作のストーリーは役所広司扮するトイレ清掃員の日常生活を描いたものです。

普通のこの手の映画であれば「そんな主人公がひょんなことから◯◯に巻き込まれ」的な展開を見せるのですが、

(以下、少しネタバレになります)

この映画ではそんな「ひょんなこと」は発生しません。

都内の若干ボロなアパートで起きて植木に水をやり、軽自動車に乗って都内各地の公衆トイレを清掃する。仕事が終れば銭湯。地下街の飲み屋で1杯やり、古本屋で買った文庫本を読みながら床につく。この繰り返し。しかしこの延々と続く日常を見ている内に、主人公の不思議な充実感や、この「Perfect days」を送る何かしらの意味合いを感じるようになりました。

そしてその「何かしら」をイメージ出来る事が起きてラストシーン。

主人公は一切言葉を発せず、軽自動車を運転して一人で笑い、そして泣き出すのですが、その時やっと私が延々と主人公の日常生活を見続けたことで彼のこのシーンに感動出来ることに気づく仕掛けになっているのです。

と、この映画を見ていない人には訳のわからない感想を書いてしまいましたが、昨今は数分に一回クライマックス的なシーンを入れていくような気ぜわしい映画が多い中でこのような映画が評価されたのは驚きです。

多分この映画を見た人にとってこの映画が日々の生活の中で見つけた木漏れ日(この言葉もこの映画の大事なキーワード)のようなものかも知れません。

ワンパターンな日常こそ豊かな日

トイレ清掃員として働く平山。毎日同じ時間に目覚め、身支度をして仕事に向かう。このルーティンが繰り返し映し出されます。この平山の生活スタイルは彼なりの幸せにあふれた物となっています。掃除中の看板を倒していく男、トイレに閉じこもった子供を見つけて外に出してあげても、駆け寄った母親はお礼もなく存在すら無視されていも彼は荒げることはありません。独り身で、ほとんど声を発しない生活をしている。過去になんらかの悲しみ、苦悩を背負っていることも伝わってきます。同じことを繰り返し、丁寧に生活しているからこそ、その時間は大切なものである。しかし、同じパターンに見えても日々変化があることも彼は知っている。その変化により発見もある。時には、若い同僚にふりまわされたり、姪が家出してき、妹と再会するという大きな変化もあります。予期せずルーティンが壊されます。そこに流されることなく彼はまたルーティンを確立します。こんな彼の生き方に憧れる気持ちになります。変わらない毎日こそそこに変化と喜びを見出すことができればそれは完璧な一日ということかもしれないと思います。大切な日常が無情にも破壊されることがある昨今だからこそ毎日を丁寧に過ごすという贅沢をしてみたくなる作品です。

谷崎潤一郎の「陰翳禮讚」と高文脈文化を上手に取り入れている。

平山(役所広司)の置かれている毎日の環境の中で、つまり、繰り返しの人生のなかに変わるものがあるとしたら、それは天候、地球の自転から起こる風情のある『木漏れ日』(字幕で、It exsists only once.)である。彼はそれを敏感に感じ取り喜びを感じていて、毎日の繰り返しの人生に変化をもたらすものは『自分が何をどう観るか』であることを私に教えてくれている。この場合は、「木漏れ日」なのである。彼の人生で気づくことは『上向き』で、例えば、朝アパートを出るとき、毎日、朝日,陽の光をあじわい出かける。お昼休みにサンドイッチを頬張りながらも。彼の目の動きは天体にあり、それは彼の心に響くもののようだ。それによって、自然の動きを一番早く感じ取ることができると思う。彼の人生はこれによって毎日同じではないということだと思う。この感覚や感性が彼の人生を最高『perfect days 』にしているようだ。しかし、彼は人間関係では傍聴者で口数が少なく、木漏れ日の写真や読書、盆栽にこだわりを見せて、人間との付き合いがうまくいかないように見える。しかし、彼なりにはうまくいってるのかもしれない。父親との関係から何か傷ついてしまっているのがわかる。仕事が忙しくなったり、思いもよらないできことが起き、OCDタイプで完璧に順を追う生活が脅かされたり、パターンを壊されたりで、きりきり舞いしてしまうこともある。でもその中で起きる出来事でA perfect dayを日常のように感じ取れるようだ。例えば頬の接吻された時も。また、彼の姪が不意に訪れてからの妹との再会で彼の動揺がよくわかる。姪との日常的な会話が「今は今」で改めて今生きる大切さを私に再認識させてくれる。

そして、認知症の父親はまだ息子がわかるだろうと妹が彼に伝えたこと。また、飲み屋のマダムの前夫が(三浦友和)癌で父親と同様に追い先き短い)前妻に会っておきたかったので来たこと、これらが付箋になっている。そうして、平山の人生は変わっていく。それは映画の最後のシーンが物語っている。このシーンは平山はThe Tokyo Toitet のユニフォームを着て父親に会いに行くシーン。よかった会いに行ってくれてと私は思った。なぜ、父親に会いに行くと思うかは、平山が東京の街を背景にして運転していて、その背景が小さく見えている。トイレ掃除に行く日々のバックとは違っているように私には見える。それに、平山自身の運転中の顔の感情表現は、自分の迷いに踏ん切りがついて、父親との再会を前に、過去にあった経験を思い出し、目に涙を浮かべたり、微笑んだりしていると思う。我々も割り切っていても心の奥底は白黒で決断できないことがあるが、平山はそれを決断したと思えた。平山が妹に与えた抱擁は妹にとっては戸惑いだったかもしれないが、平山の心の奥底からのストレートの表現だと思う。こんなに自分そのままを出したのはこれが最初じゃないかと思う。家族に心を閉ざしていた平山が周りの人々に少しずつ多弁になっていくのがよくわかる。人間との繋がりに分かち合える人ができ安心感ができてきたようだ。(あくまでも私感)

平山は彼の周りの人の間には自分が「トイレ掃除夫だ」ということに抵抗を見せていないようだしこの仕事が本当に好きでやっているようにも思わせない。責任感のある人であることは言える。それに完全主義の性格から自負をもっているようにも見える。perfectionist で、例え、公衆便所利用者が『ありがとう』と言わなくともそれを意識に入れていないようであるが、人へ微笑みを浮かべている。

それに、一緒に働いていた若い男性は職場に来てからThe Tokyo Toitet のユニフォームを着るのに。しかし、平山は着てくる。父親とは亀裂が入っていて、自分の仕事などなどを堂々と話せない状態であるようだ。なぜかというと、妹がいう「まだトイレを掃除しているのか」でわかるように、家族はこの彼の仕事の価値を認めていないことがわかる。その意味は彼の価値も認めていないようだ。他にもあるだろうがここでは推測しかないので書けない。平山も家族の関係に解決策を見出せなかったが、それを乗り越えさせてくれたのが姪と妹の訪問とガン患者で生い先が短い男性(父親と同じ状況)との短い交流である。出会いである。(あくまでも私感)

『影』の価値:

この映画における『影』の価値をちょっと書いてみたい。実は5年ぶりぐらいに映画館に来てこの映画をみている。もう一度見て、分析した方がいいが、賛否両論があろうがあくまでも私観ということで私のレビューを理解してほしい。

映画評論家の 亡きロジャー・イーバートRoger Ebertのように、映画を見ながら 少しノートを取った。「スクリーンの光線」と「座席の闇」の間の「影』の中でノートに書いた。

監督は「光と影」の捉え方がうまい。これは一例だが平山の一日起きたことを光とするとと睡眠中は闇となる。夢のような部分は影であり、(グレーで表わしている。影=曖昧)の構成になっている。例えば、ウイリアムーフォークナーの作品(William Faulkner's 1939 “The Wild Palms” (野生の棕櫚))を読んでいるらしいが、を平山は夜、寝床に入る前に読んでいるが、映画ではこの一部分が影の部分になって夢に出てくるように思える。そして、映画で『影の中...』という文字にスポットライトが浴びている。その周りがはっきりしないモヤモヤしていて「影」のような白黒でないグレーの色で表されている。この状態が毎晩、平山に夢のようになって脳裏に現れてくる。この「影」である「曖昧さ」が、平山の心境(心の中)でもある。でも、ガンの男性と会った晩、それが夢のような影になって現れてこなかった(と思う)ここから、彼の態度に最終的に何か白黒の踏ん切りがついたような気がしてならない。

この影である曖昧さは「Subtle」と捉えて、かすかな、ほのかなで表され、ドナルド・キーンなどが日本文化が「曖昧文化」だと言っていたが、これはステレオタイプかもしれないが今も続く文化であると思える。特に、この『曖昧・影・グレー』という白黒つけられない日本文化を愛する日本文化研究家や日本文化愛好家が多いようだ。谷崎潤一郎の「陰翳禮讚」いんえいらいさん(In Praise of Shadows 1933 )は日本の伝統的な文化の『美』の『影』について賛美している。

それに増して、平山の会話が高文脈文化(英: high-context cultures)であるのも偏見承知だが日本映画や文学の特徴とされているようだ。これらの特徴が、文学などの芸術にとどまっていて賛美されるのは素晴らしいのだが、ビジネス、政治、外交などでは交渉することが大事であるから高文脈だと誤解を生むと思う。

平山の読んでいる本:

店主は幸田文『木』を文体の価値がもっと認められるべきだといったと思う。この本を読んだことがないがこの木は平山のような気がした。太陽からの光を受ける木、それが我々に「木漏れ日」を与えてくれて、「影」も与えてくれる。この木や平山のような人はこの世でなかなか認められないし、気づかれない。でも、姪のように気づく人もいる。平山の読んでいる本が3冊紹介されているが、映画との関わりが見られる(カモン カモン(2021年製作の映画)C'mon C'monもこういう設定)が私は一冊も読んだことがない

William Faulkner's 1939 “The Wild Palms” (野生の棕櫚)。フォークナーの『響きと怒り』((ひびきといかり、原題:The Sound and the Fury )の方が、より『影』に焦点を当てていると娘が言っていた。なぜかというと、その本には影という言葉が四十五回出てくるらしい。そして、語り手が過去の大切な瞬間に戻る時、そこが斜字体になっているそうだ。この映画のように影を作り出しているのだ。

Patricia Highsmith Eleven: Short stories: The Terrapin: Victor ヴィクターって私かもと姪が。母親が子供を独占し、思いのままにし、子供の人権が認められないようだが.....

一番私の好きなシーンは:平山が自分とガンの男性の影が合わさるとその影が濃くなると明言しているし、『そうじゃなければいけない』と確信を持っていってるシーン。人と人との協力によって可能性がより大きくなることを我々に示唆していると思う。人と人が繋がり合うことで、絆が強くなるというのを二人の影を使って比喩的表現としている。ここで私は平山は父親に会いにいくと思った。

まるで樹木のような主人公を定点観測することで気づく映画ならではの「余白」の大切さ

役所広司演じる主人公平山は寡黙で穏やかな「樹木」のような人だ。

仕事は実直。周りに対する暖かさもあり、自分自身に何が必要で何が要らないかを

知っている稀有な人物だ。

彼の視点を通して見えるものは我々にとっての「新鮮」であり、彼自身もまた日々を「新鮮」なものととして生活を営んでいる。

「変わらないものなんてない」

劇中終盤に登場する病に侵された人物に放った励ましのセリフに

思わず涙がこぼれた。

そして、この作品は昨今流行りの「伏線回収」や

平山の過去を穿り返すような無粋なことはしない。

まるで木漏れ日のように「光」を当てすぎない本作は

映画とはやはり「余白」という影の部分があるから素晴らしいのだなと感じる。

文明の発展であらゆるものが「光」に照らさてしまう現代。

スクリーンという木陰で平山の生活を覗きこむことで

ホッと一息できること間違いなしである。

心酔している人には不快かもしれないレビュー 読まない選択を

平山という人物の日常を描いている、とよく言われるのだけれど、実は日常ではなく非日常。実際の日常は、Perfect Daysに描かれたルーティーンの反復のように、同じ毎日がくり返されたりしない、決して。だから、平山の日常、平山のルーティーンは、それ自体がある意味『事件』。特別な出来事だから映画になる。その静謐に憧れを感じるのは、そのせいだろう。「足るを知る」という言葉が浮かぶ。

でも、静謐は人と関わることで、やぶられる。いろいろな思いが平山の、複雑な涙になる。生きている、ということはそういう事なんだろう。

と思いつつ、「自己犠牲」という言葉も浮かぶ。トイレ掃除という仕事を低賃金で、でも、賃金以上の働きをすることに喜びを感じる。それって、やっぱり自己犠牲のにおいを感じる。トイレという箱モノにはものすごいお金をかけているのに、それを美しく保つ人にはお金をかけない。それに組み込まれた平山の生き方を美しい、と感じるのって、何か、どっかヘンじゃないですか。

多少調べてみると、渋谷トイレ・プロジェクトから、この映画は始まった、とある。製作は柳井康治、脚本は高崎卓馬。

柳井康治は、ユニクロのCEO、資産4.9兆円と言われる柳井正の子息。ファーストリテイリング 取締役の彼が、資金提供したトイレプロジェクト。そこに絡むのは、資産3000億円に迫る日本財団。その一環でこの映画は作られた、らしい。

高崎卓馬は、(株)電通グループの偉い人。親会社、電通の方の社員の平均年収は1500万円。

推測するに、まずトイレの箱モノづくりがあり、その箱モノを使って内外の人を呼び込むための広告を打つ。ビム・ベンダースと役所広司なら世界で見てもらえる。トイレだけではもちろん映画にならないので、清掃員を軸にする。関連動画によると、修行僧のような清掃員。深みを演出するために、彼の過去を織り交ぜる。テレビCMでも、心に響くものがありますよね。そのロングバージョンがこの映画。

そういえば、大阪万博では2億円トイレが話題。ニッチな「クールJapan」「ニッポンすごい!」ねらいです。

足るを知らない人達が作った、足るを知る平山の映画。どうなんでしょう。どんな人が作ろうと、良い作品は良い、とも思うのですが、何か割り切れない。自己犠牲を美しいと思わされるのって、幸せと言えるのでしょうか。

ここまで、考えをまとめるのに1週間。それだけ、わたしにとってインパクトが強い作品だったことは、間違いありません。そして、足るを知るは、ある意味、真実だとも思います。だから、一応、評価は4。ん~、4なんて付けていいのかな?

だからなんなの?

親戚の中にいそうな人生をこじらせてしまったおっさん.あるいは,全てをこじらせて開き直るしかないおっさん.でも,側から見るとかなり魅力的である.

平山さんは,1週間をルーチンの中ですごしていく.決して完璧な日々ではなく,きっと同じままであることに忸怩たる思いをもっているのでは.そんな自分を慰めるためにカセットの曲を仕事前に聞いているのかな.

平坦な日常の中にたまに入ってくる雷のような変調を夢の中で追想することで目が醒める.平山さんとホームレスとの違いはどこなのか.どっちがよりパーフェクトなのか.メゾネットの一階に残されたガラクタの多さと二階のミニマルな部屋での暮らしから,自尊心を捨てきれないためにホームレスまでいけない苦しさ.それが麻生祐未さんと別れた後の涙の裏の理由なのかなと勝手に解釈しました.

最後の役所さんの顔芸の時間がちょっと長いなぁーと感じました.十分に伝わってきてました.

公衆トイレのイメージはかなり変わりました!お掃除ご苦労様です!

平山氏の贅沢な日常

平山氏の日常は朝起きてから夜寝るまできっちりとルーティーン化されている。とはいえ、人と関われば、そのルーティーンに横槍が入れられることもある。しかし、平山氏は特に不愉快に思っているわけではなく、ちょっぴり歓迎しているようにも見える。毎日同じことの繰り返しの中では、ほんの小さな差異、たとえば神社の木漏れ日の違いさえも、高い感度で感知することができ、毎晩夢の中で反芻する。静寂の中でこそ、微弱な音まで聞こえる。

平山氏は21世紀の物質主義からはほとんど隔絶されたところで生きている。昭和のバブル期以前から時間が止まったようなアパートには、電話もテレビもない。洗濯はコインランドリーで済ませる。自転車はロッドブレーキだし、ラジカセはソニーのCF-1980。愛用のカメラはオリンパスのフィルムカメラ。日本製品がまだ高品質で頑丈だった時代の製品だ。スマートホンはもちろん所持しておらず、携帯電話は会社から支給されたものがあるだけ。軽自動車の中で聞くのは70年代のロックのカセットテープ。

しかし、平山氏はお金に困っているわけではない。毎日銭湯で一番風呂に入るし、毎週のように現像に出すフィルム代もプリント代も金がかかる。大事にしている「エモい」カセットテープには思いもよらずプレミアがついている。

毎日サブスクで少しずつお金をむしり取られながら、否応なく流し込まれる大量の情報の中で、肩までどっぷりどころか、底に足がつかなくなっている我々からするとむしろ平山氏の生活は羨ましい。しかし、その平山氏の生活は、東京という物質主義の権化のような余裕のある大都市の隅っこでしか成り立たないというのもまた事実である。彼が毎日清掃している酔狂なトイレはその象徴だし、この映画の企画自体がその産物である。映画はよかったけれど、我々を情報に溺れさせているのが、まさにこの映画の作り手の側だということにある種の皮肉やあざとさを感じて、ちょっと冷めてしまった。

全228件中、61~80件目を表示