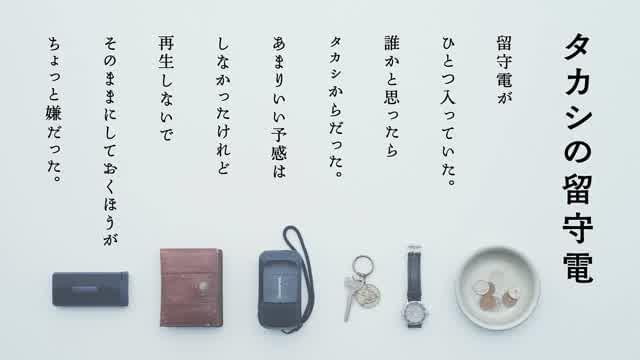

PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全228件中、1~20件目を表示

いつもの毎日を過ごしていても、時間は流れるということ。

○作品全体

手が届く範囲の世界で生きていく。そんな作品だ。

古アパートで植物を育て、安く買った本を読み、公衆便所を掃除し、安い銭湯と安いツマミで自分を労う。どれもがすぐに手に入り、周りに干渉されることがほとんどなく、そしていつでも手放せる。ローンを背負うでもなく、長期的なプロジェクトに関わるでもなく、人を気遣うこともない。その世界の気楽さと穏やかさが、木洩れ陽のように優しい。

作品序盤で繰り返されるそうした毎日は、変化のない理想の生活に見える。しかし、実際はそれだけではないことを後半で語ることで、主人公の世界に奥行きを作っていた。

「それだけではない」ことは、「時間」だろう。どれだけ手の届く範囲で生きていても時間を止めることはできない。同じような毎日だったとしても、それを生きる本人にとっては色々な場所に変化を見つけ、それを喜び、時に恐怖する。

主人公は「友人」と呼ぶ樹木の木漏れ日を毎日撮影し、現像した写真を保管している。興味のない人間からすれば全て同じ写真なのだろうが、主人公からすれば大切な日々の変化を感じるものだ。わずかな変化だが、確かな変化。それを大事にする主人公は、そういう点では時間の経過を楽しみ、喜んでいる。

「木」に関連するモチーフといえば、スカイツリーも同じような存在だった。主人公はスカイツリーを眺めるとき、にこりと微笑む。東京の街の変化の象徴でありながら、彼にとっては「いつでもそこにあるもの」でもある。

十数年前まではなかったスカイツリーは、大きな時間の中では“新しい東京”の象徴ともいえる存在だ。けれど、毎日の生活の中では、変わらず空にそびえていて、主人公の穏やかな暮らしを静かに見守っている。

長期的には「変化」の象徴でありながら、短期的には「不変」の象徴…そんな二つの顔を持つスカイツリーは、もしかしたら「木」と同じように、彼にとっての“友人”なのかもしれない。

毎日少しずつ違う空を背にしながら、何も言わず、ただそこにいてくれる友人。主人公が感じている時間の流れと、その中にある静かなつながりが、スカイツリーという風景にも宿っているように思えた。

しかし一方、時の移ろいが暗い表情を見せる場面もある。妹から父の話を聞いた時と、建物がなくなって街の姿が変わるとき、行きつけの店主の元夫から癌があることを聞いたとき。時が移ろうことで取り返しがつかないところへ進んでいく。手が届く範囲の世界で生きている主人公でさえも、自分ではどうしようもない領域。時の移ろいが嬉しさや楽しさだけではない、ということを小さな世界観によって映すことで、フィクションとは思えないほどの説得力があった。

いつもの毎日がどれだけかけがえのないものか、ということ。そしてそんないつもの毎日が、いつかは終わってしまうということ。日々を穏やかに生きる主人公から沁みるように感じられて、とても良かった。

○カメラワークとか

・特段明度が高いわけでも、彩度が豊かなわけでもないのに、街の映し方がとても綺麗だった。日本を舞台にしているから普通であれば街の細かい汚さとかまで見つけてしまいがちだけど、本作はむしろ美しく見えた。光の入れ方が巧いからだろうか。そういえば同じヴィムベンダース作品の『パリ、テキサス』でも「街と道路」はやけに印象に残った。

○その他

・主人公と女性の関係とかはちょっと理想入りすぎてる感じがして鼻についた。妹の感じからして主人公は本当は格上の出自だった…みたいな匂わせも少し余計だった。単純な「負け犬」じゃなくて自ら選んだ道なんだっていうことを強調したかったんだろうけど、それは役所広司の芝居で十分伝わってきてたのにな。

「PERFECT DAYS」に幸せをみるか、苦しさをみるか。

役所広司がカンヌ国際映画祭で日本人として19年ぶりに男優賞を受賞した映画『PERFECT DAYS』はあまりにも美しい傑作でした。心の機微を描くプロット、自然で豊かなセリフ、そして見事な演技。「幸せとはなにか」を観客全員へ問う必見の作品。今回は3つのポイントからレビューしてみます。

【3つの感想】

1.役所広司の演技がエグい

本作最大の見どころは、なんと言っても主人公・平山を演じる役所広司の演技にあることはいうまでもない。カンヌ国際映画祭で男優賞受賞も納得で、その凄みは「繊細さ」に宿る。

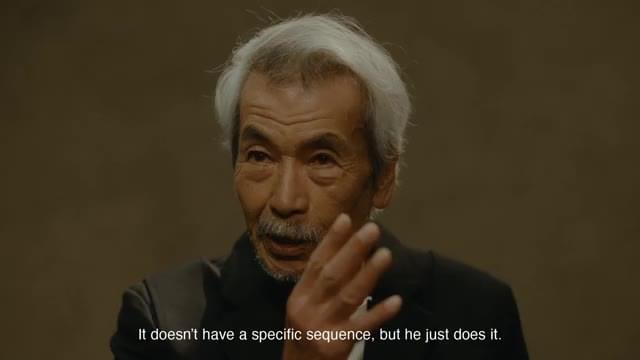

そもそも、この映画には”大きな物語”はない。トイレ清掃員の平山の日常が淡々と描かれるなかで、”小さな物語”が泡沫のように浮かんでは消える。その微妙な変化が紡がれていくだけの曖昧なストーリーを、役所広司は見事に演じきっている。役所の表情や動作に、平山の微妙な変化が込められていて、そこに映画としての”物語”が表出してくる。

あまりに圧巻の演技に、映画館で笑みが溢れ涙すら誘われたシーンがあった。シーンの概要は次のようなところだ。

平山の同僚タカシ(柄本時生)は、ガールズバーで働くアヤ(アオイヤマダ)に夢中だ。ある日タカシは、平山の大切にしているカセットテープをアヤの鞄に入れ、気に入られようとする。しかし、タカシの恋はなかなかうまくいかないようだ。後日、アヤはカセットテープを平山に帰しにやってくる。「タカシ、なにか言ってた?」とアヤは聞くが、黙ったままの平山。アヤは突然平山の頬に口づけをして去っていく。その後平山はいつも通り、開店直後の銭湯で風呂に浸かる。

このシーンはつまり、おそらく恋愛とは無関係な人生・日常を送る平山が、年齢のかけ離れた青年たちの淡い恋心に振り回され、挙句行き場のなくなったキスをその頬に受け止めるという、それだけでも素晴らしいプロットなのだけれど、なによりも秀逸なのが、その後の銭湯での役所の演技だ。

役所は、鼻の下、口元を隠すように湯船に浸かっている。泡立つジャグジーは、なおさらその表情を読み取りにくくしている。にもかかわらず、役所は、ただその両目だけで、この絶妙な感情を見事に演じきってしまった。喜びでもない、戸惑いでもない、恋心でもない、でもどこか幸せにも似た感情が、ジャグジーの向こうでその眼に宿される。はっきり言って、この1カットだけで、カンヌ男優賞も納得だ。

こうした繊細で緻密な美しい演技がこの映画には溢れている。それはきっと、翻ってみれば、私たちが日常であらわす感情の機微に違いないのだと思う。

2.沁みすぎる人間関係

この映画にはいくつもの複雑な人間関係が描かれている。それはつまり、いわゆる相関図に描かれるような「好意」「ライバル」「尊敬」とかの”単語”で語り得ないような複雑さという意味だ。

いくつか例を挙げると。

・実家近くで裕福に暮らす妹と平山

・居心地の良さを感じる居酒屋のママと平山

・ママの元夫であり末期がんの男と平山

これらの関係性は、決して直接的には描かれることのない平山のバックグラウンドを暗示しているし、そのことが、トイレ清掃員で旧いアパートに暮らす現在の平山を物語ってもいる。なんとよくできた人物描写だろうか。

そしてこの「複雑な人間関係」は、この映画ではもう一歩先に進められている。それは、平山の職業をトイレ清掃員という”エッセンシャルワーカー”に位置付けることで、私たちの生活を支えてくれる人々と観客という人間関係をも、平山と観客の間に築こうとしているのではないか。

さらに実は、その平山も、多くの人々に支えられている。銭湯の主人、古本屋の店主、「おかえり」と言ってくれる居酒屋のマスター。なかでも特筆すべきは、劇中で描かれることのないアパートの自動販売機に缶コーヒーを補充する人。平山が毎日仕事を頑張れるのは、その名前も容姿もわからない”その人”のおかげに他ならないのだ。

「PERFECT DAYS」はこうした複雑で見事な人間関係を通して、観客に自分たちの日常で出会い、生活を支えてくれる人々への感謝を想起させる。

3.幸せとはなにか

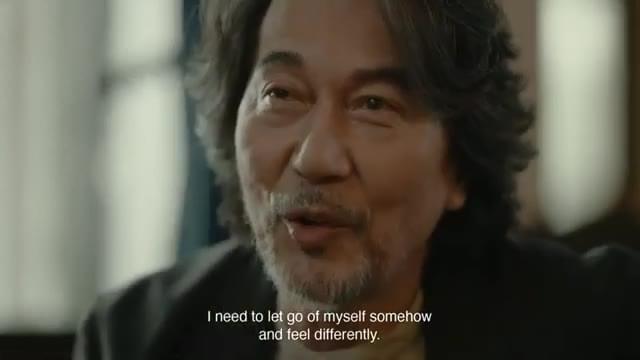

「PERFECT DAY」の感想を友人や知人と話し合って興味深いのは、平山のような生き方、あるいはラストカットの平山の表情を、「幸せ」と捉えるか、「苦しさ」と捉えるか、ハッキリと別れるところだ。もちろん前者のほうが圧倒的に多い。

是非みなさんの感想を聞きたいし、観客1人1人がどう思ったか、が最も大切だというメッセージであり映画の意図だということは十二分に理解しつつ、ここではなぜ僕がこの映画を「苦しい」と感じたかについて書いていきたい。

まさに映画のラストカット。平山は朝日を浴びる車内で、涙を浮かべながら(正確には目を赤くしながら)笑みを浮かべて、いつもの通り首都高を走る。この表情は何を意味しているのだろうか。というのが、観客にとってこの映画をどう見たかという問いかけであり、だからこそ完璧なラストカットだとも言える。

この物語の1つの大きなテーマは”変化”だ。公式のあらすじにもあるとおり、「同じように見える」ということと「同じ」は違って、平山の日常には微妙な変化がある。変化に向き合うとき、人はどのような態度をとるだろうか。この物語では、大きく分けて3つに分類されていると思った。「変化を求める人」「変化に気づく人」そして、「変化に縋る(すがる)人」だ。

「変化を求める人」は極めて一般的な人間で、この映画ではタケシがその役割を主に担う。「恋人が欲しい」「お金が欲しい」「仕事を辞める」どれも、なにかしらの変化を自分から求めに行っている。観客の多くが無意識にこのタイプに分類されるのだろうし、「変化する=成功」という価値観が蔓延しているように感じなくもない。

だからこそ、この映画は平山を通して「変化に気づく人」を描いた。木々の木漏れ日に代表される自然の移り変わり、あるいは日常のちょっとした出来事、そこに湧き立つ人々の感情の機微といった、”小さな変化”に気づくことで、”大きな変化”を求めなくても幸せな人生が送れるというメッセージではなかったか。

公式あらすじにある「その生き方は美しくすらあった」という言葉には、こうした「変化に気づく人」を肯定し、今の忙しない現代社会へと余白を投げかけているようにも思える。その描き方に沿ってみれば、きっと平山の生き方や、ラストカットの複雑な表情の意味は「幸せ」になるのだろうと思う。(もちろん、ある程度の苦しさを前提とした)

ただ、である。この映画で描かれる平山が、僕には「変化に縋る人」として描かれているように思えてならないのだ。その最も顕著なシーンが、次のような場面だ。

平山が居心地の良さを感じる居酒屋を訪ねると、お店のママ(石川さゆり)が男性(三浦友和)と抱擁している光景を目の当たりにして、平山は急いで立ち去る。ふいに訪れたイレギュラーな出来事(=変化)に、平山はコンビニで酒を買い込み、河岸で飲み始める。するとそこに、先ほどの男性が現れ、「ママの元夫で末期がんである」と告げる。平山は、男性と影踏み遊びをして、「二人の影が重なると濃くなるのか」という男性の疑問に答えようとする。

そして、このシーンの最後。「二人の影が重なると濃くなるのか」という疑問に対して、男性が「変わりませんね」と言うのに対し、平山は「濃くなってますよ。(略)変わらないなんて、そんなハズないじゃないですか」と語る。

つまり、平山は実は変化を望んでいるのではないか、という疑問が頭に浮かぶ。そして望んでいるからこそ、大きな変化を避けているのではないかと。平山は「大きな変化を諦めた人」だからこそ、「小さな変化に縋る人」なのではないか。

平山の過去は明かにはされていない。ただ、妹との会話を考えると、裕福な家庭で育ったが、父との仲違いのすえ、トイレ清掃員として今は一人で古いアパートで暮らしている。平山はその生活を「理想」と思っているのだろうか。仮に「理想」だと思っているとしたら、妹と別れた後に見せた涙は、一体なにを意味するのだろうか。

当たり前だが、平山は感情を失った「善良な市民」ではない。急な仕事がふってくれば怒り、戻れない家族との日々を想っては涙し、行きつけのお店のママが知らない男性と抱き合っていたら動揺してしまう。平山にも「変化」に対する感情はあるのだ。「気づく」だけではない。平山の口から幾度となく「変化」が語られるたび、私はそれが「変化に縋る祈り」のように思えてならなかったのだ。

だからこそ、私は、この映画の平山に、あるいはラストカットの表情に「苦しさ」を見出した。おそらく平山にはもう「大きな変化」は訪れない。いつものように仕事場へと向かう車の中で、「小さな変化」に縋るほかないということではないか。

ただ、もちろん、そうであったとして、「小さな変化に縋る」という生き方も美しく、そこに幸せが宿るということも確かなのだけれども。

「求める」「気づく」「縋る」どのような関わり方であっても、私たちは変化のなかに生きている。そこに幸せを見出そうと僕は思った。

「PERFECT DAYS」

誰が、誰の生活を、そう呼んだのだろうか。

それでも世界は美しく、目を凝らせば刹那の幸せがある

心が洗われる映画を久しぶりに見た気がする。日常の風景の小さな美しさ、小さな満足感を大切にする平山の生き方に惹きつけられた。

トイレ清掃員平山の日常、それも起きてから寝るまでのルーティンを淡々と追う。話の骨組みはそれだけだ。

風呂のない古びたアパートは今の時代では一見寒々しいものだが、大量の古本とカセットテープが整然と並んだ簡素な和室で規則正しく寝起きする平山には、一片の侘しさもない。

朝は竹箒の音で目覚め、缶コーヒーとカセットテープの音楽と共に出勤する。昼は神社の境内で木漏れ日をフィルムカメラに収めたり、樹木の新芽を摘んで楽しむ。決められた仕事を精一杯した後は、銭湯でさっぱり汗を流し、行きつけの居酒屋でいつもの酒を飲む。古書店で見つけた本を読みながら床に就く。

そんな生活をしていても、彼の心を揺らす小さな出来事はたくさん起こる。判で押したような日常など、本当はありえないのだ。

平山の過去を明確に示す描写はほとんどないが、彼の嗜好や、日々の出来事に対する姿勢からうっすらと推し量れる部分はある。役所広司の表情の繊細な変化が、彼の周囲の人々に対する気持ちの動きなどを雄弁に語る。

音楽の趣味や読書の嗜み、清貧に楽しみを見出せるメンタリティなどから、過去に経済的な豊かさを経験している人なのだろうとは思った。果たして、実家は相当裕福なようで、妹は今もその恩恵に預かっていたが、父と平山の間には、彼に生きる世界を変えさせるほどの断絶が横たわっていた。普段心の底に沈めている記憶がよみがえった時、彼が流した滂沱の涙。それは心の古傷の生々しさからか、もう取り戻せない過去を悔いるものなのか。

そんな平山に、家庭で生きづらさを感じている姪のニコは、同じように親族に馴染めない者として、幼い頃からどこかシンパシーを感じていたのかもしれない。昔彼からもらったフィルムカメラを大切に持ち続けていたのもそのためだろう。

ひとりでいたら何をするかわからないとうそぶき、「十一の物語」に魅入られ、最後に母が迎えに来た時平山に「ヴィクターみたいになっちゃうかも」とニコは訴えた。この短編集に収録された作品「すっぽん」に登場する少年ヴィクターは、高圧的な母を刺し殺す。彼女の抱える閉塞感が滲む。

それを踏まえて振り返ると、夕暮れの橋の上でニコが平山を誘って行こうとした海が、なんだか人生の終着や死を暗示するもののようにも思えてくる。

だから、平山がそれを断り、「今度は今度、今は今」とふたりで楽しそうに繰り返したことに少しほっとした。

過去への陰鬱とした思いを胸の奥にしまって、日々小さなことに満足し、時々困ったりもしながら生きてゆく平山。昨今持て囃される、個性を発揮するとかクリエイティブであるなどと言われる生き方とはある意味対極の生き方だ。それでも平山の生活がどこかまぶしく見えるのは、彼の目が日々刹那の幸せをきちんと捉えていて、そのことによって過去の絶望や、無常がもたらす不安に打ち勝っているからではないだろうか。

ラストの平山の表情のうつろいは圧巻だ。彼がこれまでの人生に感じてきたこと全てが、あのシーンに詰まっている気がした。最初笑顔だった平山の目に涙が浮かんできた時点で、私も胸がいっぱいになった。わけもなく、「ああ人生ってこうなんだな」と思った。

台本には「平山は突然泣く」としか書いていなかったそうだ。ひとことの台詞もないそんな場面を、表情だけで1本の映画のクライマックスにしてしまう。名優の面目躍如。カンヌで主演男優賞を取るわけだ。

平山の生き方を見ているうちに、こちらも自分の日々同じなようでいて変わりゆく生活をもっと慈しみ、信じてみたくなる。心の風通しがよくなるような作品。

役所広司さんの芝居が素晴らしかった

まさにトイレ清掃員そのもの。朝早く起きて毎日同じルーティンを繰り返すのだが、無駄がなく洗練されている。一人暮らし一人仕事が基本なので誰とも話すことなく淡々と仕事をこなしていく。キレイにすることが好きで仕事をキチッとこなしていた。淡々とそして魂を乗せて。そこにかっこよさがあった。ささいな趣味もあった。フィルムカメラ、木々を愛したり、お気に入りの音楽をカセットテープで聴くこと。人にも優しく困っている人を助けた。まさにPERFECT DAYS。セリフは少なくとも考えさせられる場面や、人間くさい場面が多々あり、そこに良さを感じた映画だった

タイトルなし(ネタバレ)

メモ 感想 記録

この映画は自分には少し早かったかもしれない。でも確実に5年前の自分であったら感じる事の出来なかったであろう感情の機微を感じた様に思う。

大きく感情が揺れ動く事はないが、じっくりと、ゆっくりと身体に染みていく感覚。おそらく数年後にまた自然と観てしまう気がする。

主人公はどういう人生を歩んできたんだろうか。若かりし頃からあの様な優しい表情を見せていたんだろうか。昔から無口な人間だったのだろうか。もしそうでないとするなら、何が彼をそうさせたのだろう。都会の喧騒に嫌気が差したのか、豊かさの価値観が変化していったのか。妄想は尽きない。

だがしかし、現在の彼は何気ない日常の一瞬にささやかな幸せを噛み締めていた事は確かだ。道中で職場の仲間が仕事を飛んでその皺寄せが回ってきたり、行きつけの酒場で自分の定位置が埋まっていたり、想いを寄せてる人物の見たくない場面を見てしまったり、些細ではあるが誰しもが経験し得る日常の障害をどこか諦めも感じる表情を浮かべながらただ幸せそうな顔をしながら淡々と対処していた。

生きるとはそういう事なのかもしれない。と最近思う。自分にとっての豊かさを見つけなくてはならない。

自分も主人公と似た境遇にあるのかもしれない。あの姿は将来の自分かもしれない。裕福な家庭で育ち、そこで得た価値観の下、幸せの形を形成してきたが、そこに迷いが生じ、今は八方塞がりだ。自分の下した決断は正しかったのか、他に道はなかったのか。迷いながら生を感じている。

もしかしたら主人公も似た様な経験をしたのかもしれない。もし自分の人生の行き着く先がこの映画なのなら僕はそのまま進んでもいいのかな。とちょっと思えた。でもちょっとだけ。どれだけ後ろ指刺されようが自分はこれで良いんだと思える様になりたい。

主人公にはその強さが自分よりかはある。でも彼も迷っている様に思えた。人は悩む。今の段階で正解を導き出そうとしているのが間違いか。

ラストシーンの笑っているとも泣いているとも取れるあの表情は繰り返し見てしまった。自然と引き込まれた。あの時はまたいつも通りの1日を、されどnew day、new life が始まろうとする中で彼は何を思い、泣き笑ったのだろう。

But He knows how He feels, He’s feeling so good.

メモ

-あの空き地には何があったのか。あのシーンの真意とは。

-缶コーヒーを2本買ったのは何故か。

-柄本の彼女金髪の女性が泣いた理由

-柄本と幼馴染(自閉症?)は実際どういう関係?

-妹とは過去に何があったのか。あのハグの真意。(父親との遺恨?)涙のわけ。妹は大変裕福そうであった。役所も裕福な暮らしを過去にしていた?

日々の小さな心の機微

決して派手な事件は起こらないが、繰り返される毎日の中で起こる些細な出来事や、ふとした瞬間の風景、ルーティンを乱された時の負の感情などが丁寧に描かれている。主人公の純朴で美しい世界に触れられたことがうれしい。音楽がとてもよくて、Shazamでしらべてダウンロードしてしまった。わたしはApple Musicだけど、、

おじさん2人でタバコでむせかえるシーンなど、時折クスリとさせられるのも良かった。

タイトルなし(ネタバレ)

悲しい過去を抱えている平山

それでも、朝を迎えて、それはみんな同じなのかなと思った

毎日同じルーティンで同じ日を過ごしているように見えるが、全く同じ日は全くない。

完璧な1日でありたいと思いながら、でも時々やるせない気持ちになりながら、生きてるのだと

最後はそういう涙なのかなと思った。

説明台詞が少なくて、冒頭とか10分くらい無言で、ここまで言葉数が少ない映画は初めてだったかも。解釈に難しい映画だな

陰翳礼讃。 海外向け“美しい国、日本“紹介ムービーに見える点もチラホラと…。

無口だが勤勉なトイレ清掃員、平山の日常を描き出すヒューマンドラマ。

監督/脚本は『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』の、巨匠ヴィム・ヴェンダース。

主人公、平山を演じるのは『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』の、名優・役所広司。本作のエグゼクティブプロデューサーも務めている。

木漏れ日の中で踊るホームレスを演じるのは『永遠の0』や『るろうに剣心』シリーズの田中泯。

レコードショップの店員を演じるのは『昼顔』(出演)、『ちょっと思い出しただけ』(監督/脚本)の、映画監督・松居大悟。

👑受賞歴👑

第76回 カンヌ国際映画祭…男優賞(役所)!

第47回 日本アカデミー賞…最優秀監督賞!

第1回 Filmarks Awards2024…優秀賞(国内映画部門)!

〈総べてのものを詩化してしまう我等の祖先は、在宅中で何処よりも不潔であるべき場所を、却って、雅致のある場所に変え、花鳥風月と結び付けて、なつかしい連想の中へ包むようにした。これを西洋人が頭から不浄扱いにし、公衆の面で口にすることをさえ忌むのに比べれば、我等の方が遥かに賢明であり、真に風雅の骨髄を得ている〉

これは谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼讃」(1933-1934)からの引用であるが、日本ではおトイレを神聖視する考えが古来より伝わっているようで、「古事記」にはイザナミの便からハニヤスビコノカミ&ハニヤスビメノカミが、尿からミツハノメノカミ&ワクムスヒノカミが生まれたとされる。

近年では植村花菜による楽曲「トイレの神様」(2010)が大ヒット。後にテレビドラマ化(2011)もされた。この歌詞はトイレには綺麗な女神様がいるんやで〜綺麗にするとべっぴんさんになれるんやで〜♪というもので、これは植村の祖母の出身地である鹿児島県沖永良部島に伝わる伝承が基になっているのだそう。

また、トイレを磨くと運気が上がるとも言われ、会社の経営者にはトイレ掃除を日課にしている人も多いのだとか。あのビートたけしも、修行時代からトイレ掃除は欠かさずに行っているのだそうです。

事程左様に、日本におけるおトイレとはただ用を足すだけの場所ではなく、一種のスピリチュアルな場として捉えられている。ウォシュレットや擬音装置、暖房便座など、日本のトイレに備わる過剰とも思える程の色々なおもてなし装置も、この「トイレ観」が影響しているものと思われる。

ピクサーアニメ『カーズ2』(2011)には東京に来たメーターがトイレの機能の多さに振り回されるというギャグシーンがあるが、海外からの観光客にとって「ジャパニーズ・パブリック・トイレット」はそれだけで一種の面白カルチャーになる得るのである。

そこに目をつけた…のかは定かではないが、ユニクロやジーユーを経営する株式会社ファーストリテイリングの取締役、柳井康司(ファストファッション界の帝王、柳井正の次男)は東京の公衆トイレを題材とした映画の製作に着手する。なぜユニクロがトイレ映画を?と思うが、これはFRが渋谷区内にオシャレな公衆トイレを設置するという立派なんだか税金の無駄遣いなんだかよくわからんプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の出資者だからである。

本作の共同脚本家である高崎卓馬は電通の社員。とどのつまり、本作は「THE TOKYO TOILET」をPRするためのCMでしかない。ただ、この映画の恐ろしさはその監督として世界の巨匠、ヴィム・ヴェンダースを招集してしまったところにある。80年代にパナソニックがジョージ・ルーカスをCMに起用したり、伊藤ハムがスタローンに「イトウハームイズオイシッ!」と言わせたりしていたが、本作はそのノリの延長線上にある。ユニクロと電通は、未だバブル期の真っ只中にあるのだ。

公共事業の宣伝であるため、当然ながら公衆トイレの「負」の部分は描かれない。

出てくるトイレはみなピカピカで「それ掃除する必要ある?」とツッコミを入れたくなるし、某お笑い芸人AンジャッシュのW部さんがしていたようなオイタに出くわしてしまう、という様なスリリングな展開もない。『トレインスポッティング』(1996)の地獄トイレほど汚くする必要は無いが、ゲロやウンピどころか一滴のオシッコも溢れていないというのは現実感がなさ過ぎる。そんなばっちいものを映画でわざわざ見たいのかと言われればもちろん答えはNOだが、清掃員を題材に選んだからにはそこは避けて通れないと思う。一滴の血も流れない戦争映画なんてあるか?

トイレに限らず、本作で描かれるのはストレスフルな現実とは大きく乖離した「美しい国、日本」。

人は人情味に溢れており、木々は緑に萌え、勤勉な職人が黙々と仕事をこなす。都会のビル群と下町、そして神社仏閣が混ざり合ったオリエンタルな街並みはユニークで活気に満ちており、障害者にも移民にも親切な夢の国、それが我が国ニッポンである!……どうやらこれはSF映画だったみたいですね。

とはいえ、これは日本人による日本スゴイ描写であるというよりは、ヴィム・ヴェンダースが考える「ワタシが自慢されたい日本」像なのだろう。

『東京画』(1985)というドキュメンタリーを監督する程、小津安二郎を敬愛しているヴェンダースにとって、自分流の『東京物語』(1953)を監督出来るこのチャンスを無下にする筈もない。東京をリアリズムではなく小津映画のような美しいジャポニズムで描く。それこそが彼の目指した事なのであり、劇中の東京が現実社会から乖離しているのはある意味必然なのである。

この日本はヴェンダース・ユニバースの日本のため、彼が美しいと思わないものは極力排除されている。主人公、平山の世界を取り囲むのは静謐で知的なもののみである。

インターネットも満員電車もLUUPもバーニラバニラも全部無し。音楽はSpotifyから流れるうるさいJ-POPではなくカセットテープの洋楽。テレビはお笑い芸人の出るくだらないバラエティではなく野球と相撲。余暇の過ごし方は読書とフィルムカメラ。日課は苗木の水やり、ともの凄い徹底ぶり。多分この世界にはユニクロも存在していないことだろう。こんな日本なら最高やでほんま。

公衆トイレを筆頭に、下北沢のレコードショップや鎮守の杜、公衆浴場、地下の飲屋街、さらには和装姿の美人女将がやりくりする小料理屋まで、ツボを押さえたジャポニズム・スポットが満載なのもこの作品の特徴。これを観た外国人が「日本に行きたい!」と思えるような場所がバンバン出てくるところに、ヴェンダースの日本愛が表れているような気がする。…まぁ海外向けNIPPON紹介ムービーに見えないこともないが…。

描かれるのはトイレ清掃員・平山のごく何気ない1週間。途中で疎遠だった妹親子との邂逅というわかりやすいドラマが挟み込まれるものの、それを殊更に山場として盛り上げるような事はしない。説明を省き、物語に余白をたっぷりと持たせる事で豊かな時間を映画に作りだしている。上品で贅沢な作品である。

カメラが捉える街の風景がそのまま物語のメッセージを伝えている点も上手い。

交通量の少ない車線と渋滞する対向車線は「個」の時間の流れを、誰もが平等に見上げる東京のシンボルとしてのスカイツリーは「共感」を、そしていくつもの支流が合流しひとつの大きな本流を成し、ついには海へと流れ出る河川は「生の終わり」を表す。この3点をポイントにして三角測量する事で、平山の、ひいては我々ひとりひとりの人生のあり方が視覚的に表現されている。

また、古木と苗木の対比が平山とニコに、繰り返し登場する「影」のモチーフが三浦友和とのエピソードに繋がるなど、伏線の敷き方も実に上品。まぁ流石世界的な映画監督なだけあるというか、巷に溢れる「何気ない日常」系映画とは全然レベルが違うという事は述べておきたい。

「なんか辛気臭そう…」と敬遠していたが、いざ観てみるとぜんぜんそんな内容ではなく、意外と好みな作風であった。ただ、この内容で120分オーバーはやはり長い。体感としては3時間くらいあったぞ。割と序盤で興味の持続が切れてしまい、どこでルー・リードの「パーフェクト・デイ」(1972)が流れるのか、そればかりが気になってしまった。

あと、なんか平山のモーニングルーティンに殺し屋臭があると思ったのは自分だけだろうか?過剰なまでの規則正しさに『アメリカン・サイコ』(2000)とか『ザ・キラー』(2023)、あるいは「ジョジョ」の吉良吉影っぽさを感じたからかな?

ハイスミスの「すっぽん」(1970)に言及していたから、これはここから血みどろの殺戮ホラーが展開されるかもっ、と期待したけどもちろんそんな事はなかった。昼はトイレの清掃員、夜は人間の屑を片付けるスイーパー、みたいな映画が結局自分は好きなのだ。

清貧ではなく傷と疎外感の物語

まず「あ、ここ何か知ってる」な墨田の風景が味わい深くて嬉しくもあった。

「底辺生活(失礼 笑笑)でも日々に煌めきを見出して生きていければ素敵な日々さ」そういう映画だと思って観たのだったが全然違った。笑笑

まず印象的な選曲の効果。全部は分からなかったけど。アニマルズ、ヴェルベット・アンダーグラウンド、オーティス・レディング、パティ・スミスにルー・リード。ヴァン・モリソン、ニーナ・シモン、ストーンズにキンクス。

平山さんはちょっと知的に尖ったミュージシャンやブルージーなブリティッシュ・ロックなんかがお好み。彼がまだ向こうの世界(妹さんと同じ世界)にいた頃、すなわち社会人ではなく親の所属に庇護されていた頃、彼はインテリ系(ちょいとマニアック)が好む洋楽と、読書を愛する心優しい少年だったのだろうと推測される。

そして向こうの世界。ガラスが反射する大きなビル。大きな会社の経営者一族とかなんだろうな。権威主義的な父から当然のようにその経営の一翼を担うよう期待・強要され、優しさや繊細さを弱さと断罪されて育ったのだろう。

まぁ平山さん、高機能自閉症だよね。(作中にそんな名称は出てこないけど行動がそんな感じ)そして以前の世界では彼の特性を活かした居場所は与えられなかった。

初めモヤっとしたのよ。笑笑

「底辺生活」って勝手に思って観はじめたから。

え、都内(墨田区)で文化住宅式アパートとはいえ、この間取りでさらに軽自動車所有してる、って家賃駐車場だけで最低でも8万円以上はかかるよね。(まぁ職場からの何かがあるかもだけど。)浅草の福ちゃん(焼きそば屋)は飲み物とつまみと焼きそばで千円くらい、銭湯は500円くらい。んで缶コーヒーとコンビニ昼ご飯、それ毎日って結構エンゲル係数高くないか。

そして通いの小料理屋。まぁ2杯飲んで3千円くらいか。そう、貧乏の味方、自炊が一切描かれない(1回だけ仕方なくカップラーメン)ので、底辺的な生活感が全然ないのだ。いかん、現実経費がざっくり見えてしまうせいで余計な邪念が。笑笑

曰く、「もっと(経済的に)苦しい暮らししてる人大勢いる、これで“底辺”(清貧)描いてるつもりなら、ちょっと傲慢では」というモヤりが芽生えたのであった。

そして妹さんが運転手付きの高級車で乗り付けて来た時、それは誤解である事が判明した。

なるほど、異世界。平山さんを拒絶した、元いた世界と、彼が今生きる世界のお話なのだ、と。

タカシくん、ムカつきましたねぇ。もちろん役所さん素晴らしかったけど、柄本くんも天才。

でも彼、あんなんですがすごくフラットなんです。

タカシくんに懐いていた少年、彼ダウン症でしたが全然隔たりも偏りもなく平山さんに紹介していた。平山さんの事だって「仕事超できるけどちょっと変な人」としてありのまま受け入れてる。だから平山さんも、タカシくんはちょっとヒヤヒヤさせてこちらが被害被りそうなコなんだけど受け入れることができる。

そして単に、経済貧しくても心は豊かだゼ!って映画じゃないと気付く頃から、様々な痛みが押し寄せてくる。

あぁ、煌めきは内発なのに、痛みは全部外発で余計に哀しくて痛い。

主に、過去の傷も含めた拒絶される痛み。

タカシくんが退職した後の少年の痛み。(タカシくんはきっと気にもしていないだろう。)

自分の属性だと思っていた人の知らない面を知り疎外感を感じる痛み。

死を知る痛み。

日々、ちょっとした煌めきと痛みがない混ぜになって押し寄せる。

そんなない混ぜを感じられる機微を持つ日常こそが、人間として完璧な日々なんだろう、と。

あの何ともいえないラストの表情はそんなない混ぜの表情だ。

あぁ、平山さんTheWhoは聴かないのか。

TheWhoこそそんな自我と疎外感の在り方を拗らしたモノどもに訴える歌詞なんだゼ。笑笑

それにしても役所さんの表情素晴らしかったね。

平山さんは基本温厚で油断すると微笑む人だけど、その微笑みにも喜びやら悲喜混じりやら気まずさやら、様々なない混ぜが感じられるよう演じ分けられていた。

これは観る人の価値観や住んでいる世界によって、様々な感想が生まれる映画だろうなぁ。

日本には階級こそないけれど。収入、社会的地位、趣味的な事項に関する承認とか、その人それぞれの世界と異世界が存在する。

そしてそんな異世界に傷付いているかいないかで、平山さんの見え方は変わるだろう。

情景描写として惜しかったのは、職場のトイレが綺麗すぎた事だな。

そのせいで、物語やテーマに無関係な「何かいけすかない」感が助長されていた。笑

あ!もう1コ。

平山さんの頬にチュッ、は「ないわー!」と思った。欧米なら恋愛未満の好意の表現に有効な演出だけど、日本人の女の子は絶対やんないよね。笑笑

ヴェンダース監督に「それはないっす」って言ってあげる人はいなかったのだろうか。笑笑

あ、さらにもう1コ。

これはまぁ、どうでもいいっちゃいいけど、突然現出した姪っ子用の自転車。え?買った?どっから持ってきた???って思った。笑笑

ちなみに曲的には、ルー・リードの「Perfect Day」は「何をしても“君と過ごすと”パーフェクトな1日だ」という内容なので、映画から受ける主題的にはルイ・アームストロングの「What a Wonderful World」の方が近い。近いというかまんま。と思ったのでした。

ちなみに、姪っ子がニコちゃんで、作中にもヴェルベット・アンダーグラウンドの曲鳴ったし、ひょっとしてルー・リード好きすぎて、この曲(Perfect Day)が好きすぎて合う映像撮りたかっただけちゃうんか?とも思ったりした。笑笑

想像に委ねる

役所さんはじめ、キャスティングは良かったし、寡黙な中年男性の清貧な暮らしの中にある、ささやかな変化や喜びも、観ていて気付かされるところがあった。

ただ妹との抱き合うシーンや最後の泣くシーンでは、情報が少なすぎて、こちらの想像で解釈するしかない。想像の余白があるのは良いが、ほんの少し委ねる部分が多すぎるように感じた。そのほんの少しが感動より、違和感に繋がった。

マル暴?ヤクザ?いや、ただのおっさんですて話

こうゆう紆余曲折の少ない映画も見れるようになった自分の成長が著しいなと。

金持ちだから

イケメンだから

有名人だから

幸せか?

中にはだから幸せという人もいようが

主人公のただのおっさんのように、何を持っているよりも自分の世界を持つ人間こそ本当に幸せなんだろう

東京の空気感

数年前まで東京で生活していた。

映画にも出てきた原宿よりの公衆トイレも仕事で使っていた。

東京の空気感。

この映画はそれが程よく表現されている。

東京で生きるという事は、常に走り続ける事を求められていると思う。

止まったらその瞬間に置いていかれる。

娯楽が何でも手に入る東京。

そんな東京でささやかな、繊細な幸せを日々大切にして生きている主人公。

多くを語る必要もなく淡々と1日が進む。

緩やかで穏やかで、それでいて目を凝らせばドラマチックな日々。

とても心地よい。

日常に疲れた時はこの映画を観て、東京に帰って来れる。

程々に他人に干渉せず、程々に心地よい世界。

浅草の地下街にエアコンが付いたとの報をうけq、そういえばと思い出して久々に観直したが、そこにある東京の空気感は僕にとってとても懐かしい

p.s. 歳下の彼女とお付き合いを始めて早1ヶ月。

向こうは色々と壁がるためまだ彼氏とは定義していないようですが、毎日の会話が植物を愛でるこの映画の主人公の様で、ほんのり幸せです。

ルーティーンを死守する事壊される事

外国人が撮ったと分かる感じ。品の良い公衆トイレとスカイツリーや浅草の古き良き日本を撮るところなんかまさに。ルーティーンにこだわる生活をしている主人公はテレビもスマホもない聴くのは音楽テープという俗世間と離れた生活を送っている。そこまで現代を排除したいのに周りからルーティーンを乱される。テレビ無くてラジオも聴いてない感じ…全メディアを拒否してるみたい。でもiPhoneを店と勘違いするくらいの現代人存在するのかなー?最後の泣き笑いシーンはみんな呆れるな笑でもせっかくルーティーン守って無駄な感情持たないようにしてるのにみんな何だよ泣…って感じにルーティーン死守派の自分には見えた。

生きる

大きな出来事が起こるわけではない。

けれど、同じ日は一日として存在しない

そんな「日常のかけがえなさ」を静かに描き出した映画だった。

起承転結の結の部分がどうなるんだろうと考えながら観ていたぶん、物語としての“満足感”を得られなかった。

この映画の本質から外れた見方だったのだと思う。

予兆のようなものは確かにあった。でも何かが劇的に動くわけではない。

そうやって、静かに流れていく毎日のなかに、じわじわと沁みてくる何かがある。

歳を重ねたときに、また見返したくなる気がする。

そのとき、今とは違う感じ方をするのかもしれない。

いま見えなかったものが、未来の自分にはちゃんと見えるようになっているかもしれない。

そんなふうに、時間とともにじっくり効いてくる一本だった。

木洩れ日が差し込む

誰にどう思われるか、ではなく自分がどう思うか

ままならない現実も受け入れて、なるべく笑顔で生きていきたいと思った

そろそろ本当に自分の人生を生きたい

平山さんは家族と何があったのか、あの涙は何なのか知りたいけど、それは平山さんが抱えている大事な事

私は知らなくて良いんだ

日常を大切に、、

おじさんの日常。

•おじさんの日常をずっと流してるだけなのになんでこんなに見入ったんだろう、、

•テーマは変化。自分は同じことの繰り返しの日常に不安を感じたりしていたけど、ちょっとした変化に気づけていないだけなんだとわかった。

•ちょっとした変化に幸せを感じることの大切さと難しさに気づけたいい映画だった、、

すごい映画を観たな。。。

コンテンツ一覧

映画のことなら映画.com

Myページ

「すごい映画を観たな。。。」PERFECT DAYS msnb76さんの映画レビュー(感想・評価)

評価・レビューする

あなた フォロー

msnb76

4.0泣ける 知的 癒される

2025年4月9日鑑賞 CS/BS/ケーブルで鑑賞

2025年5月7日投稿

編集

すごい映画を観たな。。。

ネタバレ注意

タップして本文を読む

以前『東京ポッド許可局』でマキタスポーツ・プチ鹿島・サンキュータツオのお三方が熱っぽくこの映画について語っているのを聴いていたので知ってはいましたが、今回 日本映画専門チャンネルで初めて視聴しました。

視てた時は「思ってた通りの “おっさんの日常的映画” だなぁ」という淡々とした進行でしたが、まず始めに (トイレ清掃員で主人公の) 平山がトイレ内で迷子の男の子を発見し、トイレから手を繋いで一緒に出て、親を探そうとしたら母親が駆けつけてきて、平山に礼もないどころか (トイレ清掃員だからか) 除菌ウェットティッシュで男の子の手を拭いた時、私は思わずテレビに向かって「ふざけるなよ!!」と怒りで叫んでしまった。だが平山は、そんな母親をよそに微笑んで手を振る男の子に微笑み返す。

ここで最初に平山に感情を持っていかれた、感情移入が始まった事を後で自覚した。

上手い!👏👏

・・・後はまぁ、 だらしない若手清掃員のタカシ (柄本時生) に振り回される平山にも可愛らしさや「おかしみ」があって感情をひたすら持っていかれる。

基本的には今の日本の『格差社会』を浮き彫りにする映画 (特に妹のケイコ (麻生祐未) が運転手つき高級車でやってきて、平山の軽1BOXとオーバーラッピングするシーンが象徴的) なのだけど、浅草地下街の中華料理屋の大将 (甲本雅裕) や、スナックのママ (石川さゆり) や姪のニコ (中野有紗、 彼女が味があって凄く良い) に慕われていたりして『救い』がある所が良い。

その妹のケイコが平山を慕って家出してきた姪のニコを迎えに来る、『格差』が浮き彫りになる終盤のシーンが、あらゆる意味での『クライマックス』だと思うが、ケイコが「お父さん、もうよく分かってないの。昔とは違うから。施設に行ってあげて」と言い残し、高級車で去って行った後、平山は嗚咽する。六十男が嗚咽するなんて余りないこと。「きっと過去になにか大きな禍根があるに違いない」と、平山の過去に思いを馳せさせるが、決して詳細は明かさない。

……この辺は、神経質かつ気ぃ遣いが多い日本人 (の脚本や監督) なら、詳細を明かしてしまうのでは、とも思った。

そんなこんなで完全にこちらが『平山のファン』と化した最後に、軽1BOXで仕事場のトイレに向かって運転する平山のアップの2分間。絶妙に表情が変わっていく、「泣き笑い」とも言える表情の変化だけで心の機微を表す、役所広司の技量にすべて委ねられたようなラストシーン。

……思い返しただけで涙が溢れてきてしまう。

残念ながら “大俳優” 役所広司の素晴らしさに触れる機会が今までなかった私が「ようやく」その凄さに触れられた喜びまでをも同時に感じる。

私が貧乏人だからここまで感情移入できたのか。功成り名遂げた金持ちは、感情移入できないのか。できたとしても、貧乏人ほどの割合ではないのか。いや「貧すれば鈍する」と言うので、その割合は案外変わらないのか。

見終えた後も、いろいろと気にさせる映画でもある。

最後に、マイナス1は、友山 (三浦友和) が、なんで平山の居所を掴めたのか、「後を付いてきたの? でも平山は自転車だったよな?」とモヤモヤする分… かな。

主役の役所広司さんがほとんど口をきかないのも良い

良い映画でした。私の好みの映画です。

丁寧で、破綻していない映画。

最初のカットから良い映画だと感じたし、ラストにまた同じカット割で映画を締めるのが心憎い。

主役の役所広司さんが、ほとんど口をきかないのも良いですね。

ラスト前の長回しの表情だけの演技には、感情が引き込まれてしまいました。

一年のラストを飾る名作を観ることができて満足しました。

便器はブラシで掃除しないと普通に汚い。「日本を美しくする会」じゃあるまいし。

不特定多数が利用する公衆トイレの掃除は、ゴム手袋だけじゃなくて、ブラシをちゃんと使ってほしいです。(日本を美しくなる会、とかが推してるやつですよね。政治家にも信奉者がちらほらいて本当無理。教育現場とかにも入り込んででやらされてる児童にはトラウマです)見てて気持ち悪くなりました・・・・

便所掃除にブラシを使っていない時点で無理なのですが、

女性たちとの関係もすごく不自然。

金髪の若い子からのほっぺたへのキス。

姪っ子は風呂なしアパートに転がり込んできて「神田川」的シチュエーション。

飲み屋のママからも贔屓される。

話が合う書店員女子。

などなど、あらゆるジャンルの女性にほのかな好意を寄せられてて、なんかおじさんが気持ちよくなる要素が詰まった映画ですね。

最後のクレジットで「日本を美しくする会」が入ってないか凝視してしまった。

「日本財団」はありました。

不動のルーチンと変わりゆく時の流れの対比

平山さんは毎日変わらず自分の規則に沿って生きているし、積み重なる文庫本や写真缶からも分かるように、同じものだけをずっと大切にしている。スマホは持たないし、カセットテープで音楽を聴く。いつから変化をやめたのか、そこまでは推し測れないが、平山さんはずっと変わらない。

それなのに同僚は突然仕事を辞め、会いに来た姪(実際には、娘?)とは、また離れ離れになる。

「こんどはこんど、今は今」。でもそれは、自分の為の言葉なのでは?

今度っていつ?そう聞かれていたけれど、平山さんが一番知りたいことだったりするんだろうな。

そして好意を寄せていたスナックのママには、元旦那が会いに来る。元旦那は癌で先が短いという。変わらない完璧な日々なんてなくて、完璧は毎日形を変えながらそこに存在している。自分は変わらずに待っていても、一切は通り過ぎてしまう。同じように見える毎日も、少しずつ変化していて、同じ日はもう戻ってこない。

ルーチンに固執する平山さんだからこそ、痛いほどそれが身に沁みて、最後に泣いていたんじゃないかな。

全228件中、1~20件目を表示