PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1018件中、281~300件目を表示

平山と東京とルー・リード

おそらくこの映画で描かれる平山の生き方は、実は現代人にとって本当に必要なものではないのだろうか?

世間から決して華やかなイメージを持たれている仕事ではなくとも自分の役割に誇り持ち、小さな幸せを見つけられる日常のルーティンがある。

幸せになるには実はこれだけで十分なのではないかということを、情緒溢れる東京の風景と古典ロックとともに描いたこの作品は私にとってとても尊く、愛おしいものだった。

そして、洗練された日常のルーティンはこんなにも美しいことがよくわかる。

現代人は何かと効率主義に囚われがちである。何か生産性の高いことをしなければならないといった観念が強すぎるのだ。

その結果、自分が今向き合うべき感情を無視することになる。

しかし、平山はその瞬間瞬間をしっかり噛み締めて生きているように見える。

「今度は今度、今は今」なのだ。

ただし、葛藤もある。笑っているとも泣いているとも見えるラストシーンで、本人のなかで複雑な感情が渦巻いていることがわかる。この暮らしも決して良いことだけではないようだが、それでもあのシーンは苦しみではなく、そのとき感じた幸福感からにじみ出たものであると私は信じたい。

観賞後は何故か無性に銭湯に行きたくなる。

作品のタイトルがルー・リードの曲名から来てたことを作中の音楽を聞いて理解したとき思わずニヤリとしてしまった。

この曲がこの映画そのものだったからだ。

東京とルー・リード、何故か絶妙に相性が良い。

今度、Spotifyで聴きながら都内を歩いてみようか。

Spotify?どこにあるの、そのお店。

ドイツ人が作った日本映画、良い映画でした

平山さんと自分の違い。

朝さっと起きるところ、さっと洗面所に行くところ、本をいつも読んでいる、お腹が出ていない、頭髪がふさふさ、お酒が強い、コーヒーはボスのカフェオレ、人に優しい、多分生まれはお金持ちの家、仕事を愛してる、何故か女性にモテる、そして一人だけど孤独ではない。

私は平山さんとは全てに違いすぎるオッサンですが、それでもこの映画が好きです。2時間完全に見入ってしまいました。

まずディテールの凝り方が凄まじい。自然に撮っている様だが、全てヴィムヴェンダース監督が、東京、日本をイメージして作り込んだ物です。気づけば気づく程いろんなものを詰め込んでいます。監督は、小津安二郎が大好きな人だそうだから、本当に日本が好きなのか、たぶんその知識量が半端ない。本当にドイツの人が作った映画なのかと思う程、日本映画です。それも抜群にセンスが良い日本映画。日本で似た人といえば、たけしさんかな(全盛期の)。画の切り取り方や間がですけどね。観たきっかけは、又吉さんがYouTubeで偉い褒めていた事からです。封切中に観られて良かったです。もう一回観に行こうと思ってます。

彼もアパートも渋い!

穏やかに

ずっと見ていたい感じがする

カンヌの最優秀主演男優賞で話題になった作品。これは見逃すわけにはいかない、ということで。

なんか、すごいよかった。

どこが?って聞かれてもどこがよかったんやっけ??ってなるけど、ずっと平山さんの生活を見てたい感じがしてしまう不思議。ちょっと憧れすら感じてしまう。かっこいいなって。

役所さんはもちろんすごいけど、ひとりのおじさんの生活を切り取るっていうこんな斬新な映画を作るビムベンダース監督って何者。他の作品も見てみたいと思った。

なんかすごい刺さって、気づいたらパンフレット即買いしてた笑。

パンフレット片手に、渋谷の公衆トイレ巡りに行きたい。

私にとっての木漏れ日

各国で様々な賞を受賞した本作でしたが先日遅ればせながら鑑賞しました。

本作のストーリーは役所広司扮するトイレ清掃員の日常生活を描いたものです。

普通のこの手の映画であれば「そんな主人公がひょんなことから◯◯に巻き込まれ」的な展開を見せるのですが、

(以下、少しネタバレになります)

この映画ではそんな「ひょんなこと」は発生しません。

都内の若干ボロなアパートで起きて植木に水をやり、軽自動車に乗って都内各地の公衆トイレを清掃する。仕事が終れば銭湯。地下街の飲み屋で1杯やり、古本屋で買った文庫本を読みながら床につく。この繰り返し。しかしこの延々と続く日常を見ている内に、主人公の不思議な充実感や、この「Perfect days」を送る何かしらの意味合いを感じるようになりました。

そしてその「何かしら」をイメージ出来る事が起きてラストシーン。

主人公は一切言葉を発せず、軽自動車を運転して一人で笑い、そして泣き出すのですが、その時やっと私が延々と主人公の日常生活を見続けたことで彼のこのシーンに感動出来ることに気づく仕掛けになっているのです。

と、この映画を見ていない人には訳のわからない感想を書いてしまいましたが、昨今は数分に一回クライマックス的なシーンを入れていくような気ぜわしい映画が多い中でこのような映画が評価されたのは驚きです。

多分この映画を見た人にとってこの映画が日々の生活の中で見つけた木漏れ日(この言葉もこの映画の大事なキーワード)のようなものかも知れません。

ワンパターンな日常こそ豊かな日

トイレ清掃員として働く平山。毎日同じ時間に目覚め、身支度をして仕事に向かう。このルーティンが繰り返し映し出されます。この平山の生活スタイルは彼なりの幸せにあふれた物となっています。掃除中の看板を倒していく男、トイレに閉じこもった子供を見つけて外に出してあげても、駆け寄った母親はお礼もなく存在すら無視されていも彼は荒げることはありません。独り身で、ほとんど声を発しない生活をしている。過去になんらかの悲しみ、苦悩を背負っていることも伝わってきます。同じことを繰り返し、丁寧に生活しているからこそ、その時間は大切なものである。しかし、同じパターンに見えても日々変化があることも彼は知っている。その変化により発見もある。時には、若い同僚にふりまわされたり、姪が家出してき、妹と再会するという大きな変化もあります。予期せずルーティンが壊されます。そこに流されることなく彼はまたルーティンを確立します。こんな彼の生き方に憧れる気持ちになります。変わらない毎日こそそこに変化と喜びを見出すことができればそれは完璧な一日ということかもしれないと思います。大切な日常が無情にも破壊されることがある昨今だからこそ毎日を丁寧に過ごすという贅沢をしてみたくなる作品です。

穏やかな心になった。

台詞が無くとも、こんなにも伝わる映画があるのだな〜と感動しました。

トイレ掃除って作品で描かれているよりも、もっと過酷だと思うツッコミどころはありましたが……。

何かとザワつくこの時代に、一瞬【ゆとりの気持ち】が持てました。

駅等のトイレを利用する時には、この映画がよぎります。

谷崎潤一郎の「陰翳禮讚」と高文脈文化を上手に取り入れている。

平山(役所広司)の置かれている毎日の環境の中で、つまり、繰り返しの人生のなかに変わるものがあるとしたら、それは天候、地球の自転から起こる風情のある『木漏れ日』(字幕で、It exsists only once.)である。彼はそれを敏感に感じ取り喜びを感じていて、毎日の繰り返しの人生に変化をもたらすものは『自分が何をどう観るか』であることを私に教えてくれている。この場合は、「木漏れ日」なのである。彼の人生で気づくことは『上向き』で、例えば、朝アパートを出るとき、毎日、朝日,陽の光をあじわい出かける。お昼休みにサンドイッチを頬張りながらも。彼の目の動きは天体にあり、それは彼の心に響くもののようだ。それによって、自然の動きを一番早く感じ取ることができると思う。彼の人生はこれによって毎日同じではないということだと思う。この感覚や感性が彼の人生を最高『perfect days 』にしているようだ。しかし、彼は人間関係では傍聴者で口数が少なく、木漏れ日の写真や読書、盆栽にこだわりを見せて、人間との付き合いがうまくいかないように見える。しかし、彼なりにはうまくいってるのかもしれない。父親との関係から何か傷ついてしまっているのがわかる。仕事が忙しくなったり、思いもよらないできことが起き、OCDタイプで完璧に順を追う生活が脅かされたり、パターンを壊されたりで、きりきり舞いしてしまうこともある。でもその中で起きる出来事でA perfect dayを日常のように感じ取れるようだ。例えば頬の接吻された時も。また、彼の姪が不意に訪れてからの妹との再会で彼の動揺がよくわかる。姪との日常的な会話が「今は今」で改めて今生きる大切さを私に再認識させてくれる。

そして、認知症の父親はまだ息子がわかるだろうと妹が彼に伝えたこと。また、飲み屋のマダムの前夫が(三浦友和)癌で父親と同様に追い先き短い)前妻に会っておきたかったので来たこと、これらが付箋になっている。そうして、平山の人生は変わっていく。それは映画の最後のシーンが物語っている。このシーンは平山はThe Tokyo Toitet のユニフォームを着て父親に会いに行くシーン。よかった会いに行ってくれてと私は思った。なぜ、父親に会いに行くと思うかは、平山が東京の街を背景にして運転していて、その背景が小さく見えている。トイレ掃除に行く日々のバックとは違っているように私には見える。それに、平山自身の運転中の顔の感情表現は、自分の迷いに踏ん切りがついて、父親との再会を前に、過去にあった経験を思い出し、目に涙を浮かべたり、微笑んだりしていると思う。我々も割り切っていても心の奥底は白黒で決断できないことがあるが、平山はそれを決断したと思えた。平山が妹に与えた抱擁は妹にとっては戸惑いだったかもしれないが、平山の心の奥底からのストレートの表現だと思う。こんなに自分そのままを出したのはこれが最初じゃないかと思う。家族に心を閉ざしていた平山が周りの人々に少しずつ多弁になっていくのがよくわかる。人間との繋がりに分かち合える人ができ安心感ができてきたようだ。(あくまでも私感)

平山は彼の周りの人の間には自分が「トイレ掃除夫だ」ということに抵抗を見せていないようだしこの仕事が本当に好きでやっているようにも思わせない。責任感のある人であることは言える。それに完全主義の性格から自負をもっているようにも見える。perfectionist で、例え、公衆便所利用者が『ありがとう』と言わなくともそれを意識に入れていないようであるが、人へ微笑みを浮かべている。

それに、一緒に働いていた若い男性は職場に来てからThe Tokyo Toitet のユニフォームを着るのに。しかし、平山は着てくる。父親とは亀裂が入っていて、自分の仕事などなどを堂々と話せない状態であるようだ。なぜかというと、妹がいう「まだトイレを掃除しているのか」でわかるように、家族はこの彼の仕事の価値を認めていないことがわかる。その意味は彼の価値も認めていないようだ。他にもあるだろうがここでは推測しかないので書けない。平山も家族の関係に解決策を見出せなかったが、それを乗り越えさせてくれたのが姪と妹の訪問とガン患者で生い先が短い男性(父親と同じ状況)との短い交流である。出会いである。(あくまでも私感)

『影』の価値:

この映画における『影』の価値をちょっと書いてみたい。実は5年ぶりぐらいに映画館に来てこの映画をみている。もう一度見て、分析した方がいいが、賛否両論があろうがあくまでも私観ということで私のレビューを理解してほしい。

映画評論家の 亡きロジャー・イーバートRoger Ebertのように、映画を見ながら 少しノートを取った。「スクリーンの光線」と「座席の闇」の間の「影』の中でノートに書いた。

監督は「光と影」の捉え方がうまい。これは一例だが平山の一日起きたことを光とするとと睡眠中は闇となる。夢のような部分は影であり、(グレーで表わしている。影=曖昧)の構成になっている。例えば、ウイリアムーフォークナーの作品(William Faulkner's 1939 “The Wild Palms” (野生の棕櫚))を読んでいるらしいが、を平山は夜、寝床に入る前に読んでいるが、映画ではこの一部分が影の部分になって夢に出てくるように思える。そして、映画で『影の中...』という文字にスポットライトが浴びている。その周りがはっきりしないモヤモヤしていて「影」のような白黒でないグレーの色で表されている。この状態が毎晩、平山に夢のようになって脳裏に現れてくる。この「影」である「曖昧さ」が、平山の心境(心の中)でもある。でも、ガンの男性と会った晩、それが夢のような影になって現れてこなかった(と思う)ここから、彼の態度に最終的に何か白黒の踏ん切りがついたような気がしてならない。

この影である曖昧さは「Subtle」と捉えて、かすかな、ほのかなで表され、ドナルド・キーンなどが日本文化が「曖昧文化」だと言っていたが、これはステレオタイプかもしれないが今も続く文化であると思える。特に、この『曖昧・影・グレー』という白黒つけられない日本文化を愛する日本文化研究家や日本文化愛好家が多いようだ。谷崎潤一郎の「陰翳禮讚」いんえいらいさん(In Praise of Shadows 1933 )は日本の伝統的な文化の『美』の『影』について賛美している。

それに増して、平山の会話が高文脈文化(英: high-context cultures)であるのも偏見承知だが日本映画や文学の特徴とされているようだ。これらの特徴が、文学などの芸術にとどまっていて賛美されるのは素晴らしいのだが、ビジネス、政治、外交などでは交渉することが大事であるから高文脈だと誤解を生むと思う。

平山の読んでいる本:

店主は幸田文『木』を文体の価値がもっと認められるべきだといったと思う。この本を読んだことがないがこの木は平山のような気がした。太陽からの光を受ける木、それが我々に「木漏れ日」を与えてくれて、「影」も与えてくれる。この木や平山のような人はこの世でなかなか認められないし、気づかれない。でも、姪のように気づく人もいる。平山の読んでいる本が3冊紹介されているが、映画との関わりが見られる(カモン カモン(2021年製作の映画)C'mon C'monもこういう設定)が私は一冊も読んだことがない

William Faulkner's 1939 “The Wild Palms” (野生の棕櫚)。フォークナーの『響きと怒り』((ひびきといかり、原題:The Sound and the Fury )の方が、より『影』に焦点を当てていると娘が言っていた。なぜかというと、その本には影という言葉が四十五回出てくるらしい。そして、語り手が過去の大切な瞬間に戻る時、そこが斜字体になっているそうだ。この映画のように影を作り出しているのだ。

Patricia Highsmith Eleven: Short stories: The Terrapin: Victor ヴィクターって私かもと姪が。母親が子供を独占し、思いのままにし、子供の人権が認められないようだが.....

一番私の好きなシーンは:平山が自分とガンの男性の影が合わさるとその影が濃くなると明言しているし、『そうじゃなければいけない』と確信を持っていってるシーン。人と人との協力によって可能性がより大きくなることを我々に示唆していると思う。人と人が繋がり合うことで、絆が強くなるというのを二人の影を使って比喩的表現としている。ここで私は平山は父親に会いにいくと思った。

PERFECT DAYS は言葉以外で語る物語だった

「日本・ドイツ合作の映画」という紹介文を見て、完全には日本向けじゃなくて楽しめないかと思って見送っていた。

だが世間で絶賛されていたので見に行った。

結果、ちゃんと日本映画だったし、良い作品だった。

自分の場合、人が絶賛しているほど逆に自分は絶賛したくなくなるので、何も事前知識なしに観たかったとは思った。しかし他の人のレビューなしには映画館に足を運ばなかっただろう。

日常の風景

この映画は男の日常の風景から始まる。最初はセリフは全くない。

冒頭にまったくセリフを入れずにひたすら日常を映し出す映画は案外多い気がする。なので「またこの手法か」と思ったのだが、この映画は無口のレベルが違う。

なんと冒頭10分ぐらい全くセリフがないのだ。

だが途中でこう気づく。男が一言も言葉を言わないのには理由がある。言葉を喋れない障害を持っているのだと。この映画はそういうテーマの作品なのだと。

結果的にはそうではなく、ただ本当に無口なだけだったのだが。

言葉 VS 言葉でないもの

映画の中にはとにかく言葉先行のものがある。言葉の理屈が幅を利かせており、言葉の背景として映像があるかのような作品だ。

だがこの映画の「言葉以外で語る」というやり方は対照的だ。

日本ドイツ合作だという背景もあってこの構成になったのだろうか。

自分の好みとしては、映画の言葉は最小限の方が好きだし、説明的ではない映画の方が優れていると思う。

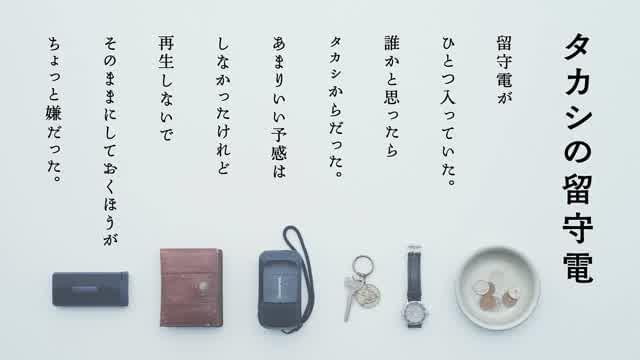

PERFECT DAYS

一体何がパーフェクトなのか?

主人公の男は清掃員の仕事をしており、トイレをひたすら掃除するのが役目だ。

毎日同じ繰り返しで生きている。同じコーヒーを飲み、同じ居酒屋に行って同じメニューを頼み、同じ銭湯に行って体を洗う。その繰り返しなのだ。

だがありふれた日常の繰り返しの中にこそ「完全」はある。それは自分が生きている世界を愛するということなのだ。

自分の心がけ一つで、この世界に生きているという奇跡を見逃さずに味わえるのではないか。この映画はそう思わせてくれる。

社会的強者の描く「社会的弱者」映画

主人公が大人の「よつばと!」なのでは、と思い至ったので評価を星3に改めました。

以下、修正前。

正直に言うと何が言いたいのかあまりわからなかった…トイレ清掃の人にも人生があっててとかそういう当たり前の話…?無口で何考えてるかわからない人だって何考えてるかわからないくらいにはいろんなこと考えてるなんて当たり前の話でして…

そんなことより週一場末のスナックで石川さゆりの歌が聴けるなら通うから店教えてほしいなって思いました。

正直あらすじを読んでもよくわかりませんでした…なんでこれが絶賛されてるんでしょうか。もしかしたら、こういう当たり前にエンタメを享受できる生活「しか」知らない人にとっては斬新な物に見えたのかなぁとも思います。小さな事で喜んだりするのは当たり前です。大きな喜びに出会えないんだから。小さな事に喜ぶしかできないんだから。

こういう、社会的弱者にスポットを当てて勝手に「それでも幸せに生きています」系はやっぱり胸糞悪いですね。これを見て泣けるとか言ってるのは社会的強者しか経験したことのない人では?幸せなわけあるかい。そうでもせな生きれんのじゃ。

ラストシーン、平山と同じくらいギリギリな人生を送っていた時に同様の事象を起こした事があるので、ああわかるわかる、と思いました。

趣旨がわかりづらい -1

冗長(それが良さでもある)(日常とは時にそういうものである) -1

胸糞(感動したとか言ってる人間、社会から断絶された未来が今日になれ)-1

女に夢抱きすぎ(神聖視しすぎ)(「好意を持たれているという思い込み」なら良かった)-1

って感じです。低評価つけたいわけではないんですが、見終わった後ただただムカついたので星1です。これまて主演が女なら色々言われてたんだろうなと思ったけど生々しすぎて書けねえわなとも思いました。日本てそういう国だもんな。

まるで樹木のような主人公を定点観測することで気づく映画ならではの「余白」の大切さ

役所広司演じる主人公平山は寡黙で穏やかな「樹木」のような人だ。

仕事は実直。周りに対する暖かさもあり、自分自身に何が必要で何が要らないかを

知っている稀有な人物だ。

彼の視点を通して見えるものは我々にとっての「新鮮」であり、彼自身もまた日々を「新鮮」なものととして生活を営んでいる。

「変わらないものなんてない」

劇中終盤に登場する病に侵された人物に放った励ましのセリフに

思わず涙がこぼれた。

そして、この作品は昨今流行りの「伏線回収」や

平山の過去を穿り返すような無粋なことはしない。

まるで木漏れ日のように「光」を当てすぎない本作は

映画とはやはり「余白」という影の部分があるから素晴らしいのだなと感じる。

文明の発展であらゆるものが「光」に照らさてしまう現代。

スクリーンという木陰で平山の生活を覗きこむことで

ホッと一息できること間違いなしである。

役所広司だけで最後まで飽きないという

・ふだんのじぶんの日常を見せつけられているようで、しみじみとしました。つなぎではないですが、作業服だし、トイレの詰まりには向かいますし、サンドイッチを公園で食べてますし。 ・選曲はさすがです。アニマルズは反則でしょ!w サントラ、かなり売れるんじゃないかな。 ・短編映画ならかなり引き締まった作品にはなるでしょう。しかし、このたゆたうような2時間に身を浸すという快楽があるのかも。 ・小津安二郎というより、ジャンヌ・ディエルマンですね。ふだんの生活動作に何かが宿っているよう。 ・予想以上に楽しく見る事ができました。昭和の日本映画みたいで懐かしい。 ・アナログな生活は、コンピュータやテレビやスマホから離れていれば可能であると。 ・日常を工夫したアングル、明かり、音響が効果を上げています。 ・少年の純粋さと、男の内なる狂気。 何考えてるかわからないギリギリを体現する、 つまりは一挙一動が目を離すことができない、稀有なアクター役所広司は、さすがでした。 ・影踏みで一触即発、殴り合いしたらどうしよう、なんてハラハラしたりして^_^

人は生きて行く

足るを知る

都内で清掃員として働く平山。

朝起きて、コーヒーを飲み、担当している

都内の公衆トイレを黙々と清掃する。

その後、行きつけの居酒屋で食事を摂り、

風呂に入り床につく。

そんなルーティーンを繰り返す彼に

来訪者が訪れる。

淡々とトイレを清掃する姿が描かれていく

けど、街や、休憩する神社にある木々の

木漏れ日、凡ゆる空気感がパッケージされてる。

悪態をつく利用者を意に介さず清掃に取り組む姿は、正に仕事における求道者のようだ。

平山の生活は極めて質素なものだが、心にはどこか余裕があり、物事を達観していて悟っている。

資本主義により、人や物やお金に執着して悩んでしまう現代だからこそ、彼の生き方がヒントになるのかもしれない。

渋谷にはデザイナーズトイレが

沢山あるようですね。

訳あって最近、関東圏に越してきたので

行ってみたいと思いました。

おじさんの日常

心酔している人には不快かもしれないレビュー 読まない選択を

平山という人物の日常を描いている、とよく言われるのだけれど、実は日常ではなく非日常。実際の日常は、Perfect Daysに描かれたルーティーンの反復のように、同じ毎日がくり返されたりしない、決して。だから、平山の日常、平山のルーティーンは、それ自体がある意味『事件』。特別な出来事だから映画になる。その静謐に憧れを感じるのは、そのせいだろう。「足るを知る」という言葉が浮かぶ。

でも、静謐は人と関わることで、やぶられる。いろいろな思いが平山の、複雑な涙になる。生きている、ということはそういう事なんだろう。

と思いつつ、「自己犠牲」という言葉も浮かぶ。トイレ掃除という仕事を低賃金で、でも、賃金以上の働きをすることに喜びを感じる。それって、やっぱり自己犠牲のにおいを感じる。トイレという箱モノにはものすごいお金をかけているのに、それを美しく保つ人にはお金をかけない。それに組み込まれた平山の生き方を美しい、と感じるのって、何か、どっかヘンじゃないですか。

多少調べてみると、渋谷トイレ・プロジェクトから、この映画は始まった、とある。製作は柳井康治、脚本は高崎卓馬。

柳井康治は、ユニクロのCEO、資産4.9兆円と言われる柳井正の子息。ファーストリテイリング 取締役の彼が、資金提供したトイレプロジェクト。そこに絡むのは、資産3000億円に迫る日本財団。その一環でこの映画は作られた、らしい。

高崎卓馬は、(株)電通グループの偉い人。親会社、電通の方の社員の平均年収は1500万円。

推測するに、まずトイレの箱モノづくりがあり、その箱モノを使って内外の人を呼び込むための広告を打つ。ビム・ベンダースと役所広司なら世界で見てもらえる。トイレだけではもちろん映画にならないので、清掃員を軸にする。関連動画によると、修行僧のような清掃員。深みを演出するために、彼の過去を織り交ぜる。テレビCMでも、心に響くものがありますよね。そのロングバージョンがこの映画。

そういえば、大阪万博では2億円トイレが話題。ニッチな「クールJapan」「ニッポンすごい!」ねらいです。

足るを知らない人達が作った、足るを知る平山の映画。どうなんでしょう。どんな人が作ろうと、良い作品は良い、とも思うのですが、何か割り切れない。自己犠牲を美しいと思わされるのって、幸せと言えるのでしょうか。

ここまで、考えをまとめるのに1週間。それだけ、わたしにとってインパクトが強い作品だったことは、間違いありません。そして、足るを知るは、ある意味、真実だとも思います。だから、一応、評価は4。ん~、4なんて付けていいのかな?

全1018件中、281~300件目を表示