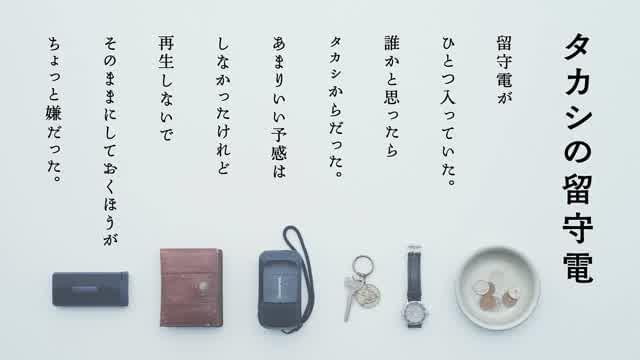

PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1013件中、241~260件目を表示

批判は最も。しかし

最小の世界で大きなドラマ

役所広司がよい。着眼点おもしろい。

役所広司がとてもよかった。やわらかな微笑みがとても素敵。

観ているうちに、この生活って悪くないよね!と思えてくる。映し方も音楽もよいし。心境という面でも。とにかくまず微笑んで、淡々と生きること!その生き方は、シンプルゆえに強い、といえると思った。

シンプルな生活。それだけで魅力的な映画になっていることが面白いと思った。

どうかなと思う点もあった。

まず、バーの扉から奥を覗き込んだシーンは、ちょっと彼らしくないかな、と。ここで覗かなければあとに繋がらないのだけれど…。

また、こういった心境や暮らしぶりは、わりと日本人にはわりと馴染みがあるものなので(茶室のような世界)、別にわざわざ映画で観る必要はないのかもしれない、と感じた。

それから、私から見ると彼は出来すぎていて、ちょっと気持ち悪いかもしれない。彼のような人は現実的なのだろうか…。

特にまだ若いうちは、社会や家族からのいろんな必要性や期待があるし、そして自分自身の夢もあるからそれらを大切にしたいかな。それがまた自然なことでもあると思うので…。そういう意味で、誰にでも勧めたい映画というわけではなかった。

本作が問う「真に静かなもの」とは

以下3つの観点で批評したい。

❶この映画の世界でのヒットは何を意味するか

❷4人の女たちを通して描かれる主人公のコンプレックスと観客の関係とは

❸静かな映画が問う「真に静かなもの」とは

※以下ネタバレあり

❶この映画の世界でのヒットは何を意味するか

結論、この映画は新たなカウンターカルチャーと捉えていいのではないか。

カウンターカルチャー(対抗文化)とはサブカルチャー(下位文化)の一部であり、その価値観や行動規範が主流社会の文化(メインカルチャー/ハイカルチャー)とは大きく異なり、しばしば主流の文化的慣習に反する文化のことを指す(出典:Wikipedia)。

映画における代表的なものとしては1960年代後半から始まるアメリカンニューシネマがある。

多くの映画が政府や法律、社会の文化常識に対する反発の思想を反体制的な(つまりは不良化した)主人公と、その行動、悲劇的な末路を通して描いた。

例えば「俺たちに明日はない」では犯行を繰り返すカップルの逃避行を。

「卒業」では恋人の母親と不倫関係になっていく若者の決意と責任を。

世間(マジョリティ)に対しカウンター(反発)が示されるのは、若年層と老年層の価値観の違いに加え、既存の制度や考え方が現実との軋轢を生んでいる時だ。

では「パーフェクトデイズ」は何に対してカウンター(反発)を示したのか。

それは「自分の内なる世界を見失いやすい現代人のライフスタイル」だと思う。以下解説。

ここでいう「自分の内なる世界」とは、自分によって自分の内で完結する感覚や楽しみを指す。

これを「見失う」とは、自分で自分が分からなくなるということだ。

例えばSNS。

とめどなく流れる他者の世界に、見るものは意識的にも無意識的にもひどく影響される。

自分の世界が構築された人、つまり「大人」であれば影響をコントロールできるが、そうでない人、つまり「自己世界が触れ動いている人」にとっては、毎日絶えず異なる価値観に晒されるようなものだ。

そこに正解はない(そもそも正解は自分で作るものだから)。

しかし正解を探そうとする。そしていつまでももがく。

だから苦しむ。

人類は今日まで生きるために、生活に必要なあらゆる「手間」を共同して自己の外で賄うことで豊かさを手に入れたが、その結果自己の内側が空っぽになりやすい社会を築いてしまったとも言えるのではないか。

「パーフェクトデイズ」の主人公、平山は確固たる自分の世界を持っている。

生業であるトイレ掃除は、自分で掃除道具を作り込むほどのプロ意識を持つ。

趣味は写真と観葉植物の飼育で、それは毎日のルーティンと密接に結びついている。

彼は丸一日誰とも話さない日が多いが、彼は誰より多く自分自身と対話しているのだろう。

そうして自己世界が作られていく。

それは形式に捉われることのない「個人的な幸福」の土台となっている。

映画は2時間の上映時間の内、彼のそんな一見変わらない1日を何度も観客に観せる。

そこに「退屈」ではなく、「幸福」を感じた人が多いのは、今まで感じていたが言葉にできなかった「現代人の生きづらさ」に対する「処方箋」を見つけたからだろう。

その意味で、「パーフェクトデイズ」は現代のライフスタイルに対するカウンターカルチャーと言えるのではないだろうか。

❷4人の女たちを通して描かれる主人公のコンプレックスと観客の関係とは

結論、本作の魅力の源泉は主人公“平山”のコンプレックスであり、それと我々観客の心が「共鳴」することで深く静かな感動を生み出すのではないだろうか。以下解説。

本作の物語は(平山の日常の繰り返し)×(平山が遭遇する事件)=(平山の情感)という構造で展開される。

事件は主に4人の女性の言動が鍵となる。同僚の恋人、姪っ子、平山の姉、居酒屋のママだ。

彼女たちが平山の静かな日常に一石を投じてくる。

その石は平山の心の池、中でも「コンプレックスの池」に波紋を作り、その形は彼が絞り出すように呟く言葉や表情で画面に提示される。それが我々観客の心の池とも共鳴する。

ここでいうコンプレックスとは世間一般的な意味ではなく、ユング心理学におけるそれだ。

つまり「無意識内に存在して、何らかの感情によって結合されている心的内容の集まりが通常の意識活動を妨害する現象を観察し、前者のような心的内容の集合を、感情に色付けされた複合体」を指す(出典:『コンプレックス』河合隼雄著)。

つまり「〇〇のことを考えると、どうしても感情的になってしまう」状態。そのような意味合いだ。

平山のコンプレックスとはなんだろうか。

彼はルーティンを守った日々を過ごす。セリフはほとんどない。

しかし彼がどういう人間かは画面から雄弁に語られる。

自己に課した規律を守り、他者には暖かく接し、日常の微かな違いを見逃さずそこに愉しみを見出す。

一見すでに悟っておりコンプレックスなど持たない男のようだ。

だが4人の女ははっきりと彼の心に波紋を残す。その構造は何か。

4人の女は平山のコンプレックスにおける4つの世界を表す。

・同僚の恋人アヤ・・・理解しえない「女」という生き物

・居酒屋のママ・・・・理解しえない自らの恋心

・平山の姉・・・・・・蓋をした自らの過去(親族)

・姪っ子のニコ・・・・完全には過去(親族)を捨て去れない想い

アヤは平山の世界に共感を示し、唐突にキスをして去っていく。

平山の日常において他者から共感されることはほとんどない。ましてやキスなど大事件だ。

キスされた後の平山の放心顔を見た時、五味太郎の傑作絵本『さとりくん』を思い出した。

何事にも悟りきり終始クールな雄鳥が、ある日雌鶏に一目惚れして自身の感情に戸惑うお話だ。

理由も因果もわからない。なのに心に土足で踏み込んでくる。

感情が動かざるを得ない。男にとって永久に理解不可能なもの。汝の名は女。

(何を隠そう、平山同様に私も心を動かされた男の1人だ笑)

平山は居酒屋のママに淡い恋心を抱いている。

いや恋心という言葉は少し無粋だろうか。

「憧れ」「安心感」「期待」「美しさ」「おかしみ」「可愛げ」「哀愁」。

そんな感情の、言葉にしえない複合体(コンプレックス)だろう。

彼はママのところへ行く時にだけ腕時計をつけるが、その理由を聞いてもきっと自分でもわからないのではないだろうか。

ママと元夫の再会を目にし彼は思わず立ち去る。このシーンを見た時、ジョゼッペ・トルナトーレ監督の「マレーナ」が重なった。

誰の心にも残り続ける思春期の情感を、ママと平山の関係は呼び起こす。

平山の姉は彼の過去の象徴だ。

そのたたずまい、眼差し、運転手付きの高級車。全てがそうだろう。

彼の過去は作品では描かれない。しかし平山がきっと自らの意思で過去を捨てたこと。

そこには身を引き裂くような記憶があること。

あの夜のシークエンスではそれらを痛いほど感じる。

重なったのは小津安二郎の、どの作品か忘れたが「酔って眠り込んだ父を前に、娘が自らの情けなく、そして閉ざされた人生を感じ思わず涙する」というシーンだ(あのシーンにはゾッとした)。

観るものに嫌がうえにも「この人に何があったんだろう?」という、心配と野次馬根性がないまぜになった気持ちを呼び起こす。心にさざなみが立つ。

最後に姪っ子のニコ。彼女は「それでも彼が完全には捨て去りきれない過去とのつながり」を象徴する。

平山の世界と、捨て去った過去の世界との橋渡しのような存在だ。

彼女は平山と数日過ごす中で、

「なんでこの生活をしてるの?(過去への問いかけ)」

「今度っていつ?(未来への問いかけ)」

と尋ねる。

その度に平山はその時々の考えを率直に述べる。それは彼にとっての過去や未来の解釈を表している。そして彼は「この世には交わらない世界がある」と彼女に語る。

ニコと過ごす時間をかけがえのないものと感じていると同時に、その世界とは真に触れ合えない自分を認めているとてもとても「もの哀しい」語りだ。

この、古傷を容赦なくつつくようなシークエンスはディズニー映画「キッド」を想起させた。

橋渡しの存在を女子高生、つまり大人でも子供でもない境界人(マージナルマン)に象徴したのもヴェンダース監督の見事な計算だろう。

❸静かな映画が問う「真に静かなもの」とは

本作は目に見える形は非常に静的に見えて、描かれる情感はとても動的だ。

まさにOZUテイストが根底に流れている。

そして情感の他にもう1つ、動き続けているものがある。

それは「世界」、それ自体だ。以下解説。

一見平山の日常は変わらない。ともすれば退屈に見える。なぜか。

それは私たちが変化していないからだ。

しかし世界は変化し続けている。社会環境、周囲の人、自分の身体。

全く同じに見える木葉でさえ、昨日と今日では異なる。

しかし、自身もそれと一緒に変わっていかなければこの変化には気づけない。変わり映えのない日常の中で、実は変わっていなかったのは「自分」だけだった。

これが退屈の原因ではないだろうか。

本作は非常に静的な映画だ。画面も、音も、とても静かだ。

だが真に静かなのは、何も感じることのできない「心の状態」なのではないか。

ヴェンダース監督の、そんな問いかけが聞こえるような気がする。

木漏れ日のように静かな映画が、静まりかえった胸の内をざわつかせる。

本作の魅力はここにある。

以上が批評になる。

本作を映画館で見ることができたことに感謝したい。

鑑賞後感が、とにかく素晴らしい

心に残る小説の読後感、素晴らしい絵画を鑑賞したあとの圧倒される感覚、音楽を聴いて涙する気持ち、全て味わうことができました。

大袈裟ではなく、自分の中では鑑賞前後でモノの見方すら、変わったようにかんじています。

一人ひとりの登場人物の印象が強い、それはあたかも主人公と同質化して、出会ったからだと思えるような感覚です。

映画の奥深さをあらためて思い知らされました。

元気を出したい方、仕事や勉強に少し疲れた方、なんとなく歯痒い日々を過ごしている方に、本当に共有したいです。

平山さんはアイドル 永遠のソロキャンプ

この映画を観て泣きました。

だから貶したいわけではない。

そのことを最初に書いておきます。

この映画はフィクションだ。

しかし、ドキュメンタリーの顔をしている。

「なぜ平山さんは排泄しない?」

アイドルだから。

アイドルはトイレに行かない。

「こんなふうに生きていけたなら」と、憧れを持たれる対象なのだ。

「肉体労働者の現実を知らなすぎる。美化しすぎている」と、批判する人も居る。

その人は、この映画を、ドキュメンタリー的なものとして、観ているのかもしれない。

しかしフィクションだ。現実ではない。

最も映画らしい映画かもしれない。

現実だと錯覚させてくれるから。

僕も気づけば泣いていた。

この種類の涙は珍しい。

・平山さんは神社の木の写真を撮る。

・平山さんは木の新芽を家で育てる。

・平山さんは幸田文の『木』を古書店で買う。

・平山さんは木から落ちた葉を、箒で掃く音によって起きる。

徹頭徹尾「木」のメタファーが用いられる。

しかし残念ながら、人は木のように生きられない。

「お兄ちゃんも似たような生活してるじゃん」

妹に言われた。

「いや、そんなことはない」

妹の発言を否定するために、平山さんとの共通点を考えてみる。

・一度、人の手に渡った本を読む。(図書館から借りた本を。)

・観葉植物に水遣りをする。

・音楽を聴く。

・写真を撮る。

思ったより共通点が多い。しかし違う。

YouTubeで音楽を聴く。

スマートフォンで写真を撮る。

カセット・ラジカセを持っていない。

フィルムカメラも持ってない。

インターネット上の、スクリーンショットが多く、それを見返した時、嫌になるのだ。

「現実の世界に僕は居ないのか」と。

空の下に存在したことを、証明するために写真を撮る。平山さんの生活はできない。

高度情報化社会で、時間は加速し続ける。

例え話をしよう。

機関車に乗るのは簡単だ。

昔は今よりも遅かった。

しかし降りるのは難しい。

社会は加速し続けているから。

「置いていかれる」「孤立してしまう」

その恐怖が、今日もニュースを視聴させる。

平山さんは孤独を恐れない。

遅い生活を恥じない。

平山さんは、自らの生活をコントロールしている。

現代人に欠けているのは、自己効力感かもしれない。

仕事の電話で趣味を中断したり、プライベートの時間に、業務上の連絡があったり……。

公私の「私」の肩身が狭い。

インターネットで繋がる深さが深くなるほど、「私」の領域は侵略される。

2020年ソロキャンプが流行した。

ソロキャンプの流行と、この映画の人気は、無関係ではない。

これは「ポストパンデミック」の映画だと、監督も語っている。この映画はソロキャンプに似ている。

東京には平山さん一人だけ。

平山さん役の役所広司さんも、「彼だけ森の中で、ゆったりと生きているよう」に感じた、と語る。

平山さんは目に見えるものだけを信じる。

「その年で結婚しなくて、寂しくないんですか?」とか、

「古本にウイルスが付いているかもしれない」とか、そういったものを信じない。

インターネットで浮き足立つ僕たちには、根を張り、瞑想するように、木のように生きる平山さんが、あまりにも眩しすぎる。

平山さんはアイドルだ。

東京の真ん中で、ソロキャンプをする映画。

他に類を見ない。

現実のような虚構だから、とても気持ちよくなれる。

これは体験型の映画だと思う。

また夢を観たくなったら、再鑑賞しよう。

タイトルなし(ネタバレ)

よくわからなかった

自分はトイレ清掃の仕事を一時期やっていたので

それが気になって観に行きましたが素手でゴミを捨てていた時点でないわと思い

感情移入が出来ませんでした。

凄い映画だと聞いていたので期待していたのですが小さな喜びを見つけて生きようねと言いたいのかな?

木漏れ日の記憶

気のいい主人公と、そんな主人公の魅力を感じ集まってくる人たちとの関わり方を映し出した映画。

木漏れ日を常にスチームカメラで映し出したり、カセットテープで音楽を聴く主人公は常にアナログ志向だが、人との付き合いも、どこか昭和的な雰囲気を感じる。

打算的でなく、人情などの付き合い。

だからこそ、主人公の周りには常に人が集まってくる。

でも、そんな主人公には、父親との確執やそれに対して、妹との関係の問題もあった。

それらを、物語の中で清算するでもなく、ただ徒然と時が流れていく。

光が漏れる木漏れ日のごとく、主人公の人生も揺らいでいく。

後半、三浦友和演じる、飲み屋のママの元っとのセリフ、「ただ謝りたかった。そうじゃないな、お礼が言いたかった。いや違う、一目会っておきたかった。」

このセリフが、主人公自身の家族との確執にも、響いてくるものがあったと思う。

不思議な映画。 観終わってから別に何もない映画だったなと思うのだ...

不思議な映画。

観終わってから別に何もない映画だったなと思うのだけど、

なにかそこまで悪くないというか、

よく考えたらつまらないんだけど気持ちは面白かったって言ってる。

タイムループ物を見ているのではないかと思うぐらいに、

箒の音で目覚めて、文庫本読みながらぐったりと寝る一日の繰り返し。

ただそこまで日常に変化をもたらさないぐらい細かい間違い探しみたいで、

他の人も街も動いてるから些末に変化し、

毎日読む本の内容は変わっていっているし、植物も少しずつ変化している。

冒頭から結末までで主人公の平山に気持ちの変化などは少しはあったとは思うのだけど、

また日々を繰り返していけばサラッと流れていく日常ではあったんだろうなと感じる。

だからそんなトイレの清掃員平山の変わりばえしない日常を坦々と見せられて面白いとは到底思えないのだろうけど、

作り手側の日常の切り取りの上手さや、全く違和感を感じさせないキャストの日常への溶け込み方が良かったのではないだろうか。

少し気になったのはスナックでのどうしようもないおじさん達の会話や雰囲気は凄い日本人っぽいなあと思ったのだけど、所々ハグで感情表現している所が違和感があった。

ちょっとコミュニケーションの取り方が日本人としては近すぎる。

それでも最初はお前等急ぎすぎだからもっとこんな風にスローライフを楽しめよみたいな説教じみた内容なのかなと予想したが、絶妙に観客を突き放していて距離感が心地よかった。

TOKYO一人ぼっち

この映画もストーリー性が皆無にて何が言いたいのか、何を伝えたいのか見る側の自由度が高い。日本人が日本でこの映画を見ても「アンデス2人ぼっち」の様な非合理性や非日常性はなく、逆にあまりにも私には日常的で同じ様に退屈な映画だった。なぜアカデミー賞にノミネートされたのか??です。

これをパーフェクトデェイズとタイトルした所に意味があるのだろうか。そもそもパーフェクトなど端から存在せず、その代わりドラマもドラスティックな展開もほぼない、それが大方の人のパーフェクトデェイだろう。ウクライナやガザ地区の様な安全が担保されてない場所とは設定が違う。

朝起きて、歯磨きし、植物に水をやり、着替えてボスの缶コーヒーを飲み、仕事に行き、公園で昼食を取り、残りの仕事をして、銭湯に行き、いつもの店で酎ハイと夕食を取り、読書をして、寝る。寝てる時に何某かの夢を見る。その夢にも意味はなく、モノトーンで時間は流れていく。

主人公の仕事圏や生活圏もルーチン化されておりほぼ変化はない。それでも何某かのイレギュラーは入り込む。例えば時々、若い子からキスされたり、姪っ子が家出してやってきたり、紙のマルバツゲームでやり取りしたり、スナックのママさんの元旦那と陰踏みしたり、仕事の相方が突然辞め、ダウン症の方が相方の耳たぶをさわれなくなったりと。

木洩れ日 光と陰の揺らぎ 陰は重なると濃くなる、 光は重なると熱くなる。何もない。何も残らない。本人以外には意味のない、でも選ばれた記憶だけが積み重なり、缶の中にストックされ、それが時々、漏れ出してモヤモヤとした木洩れ日となれば、パーフェクトな人生だったと言えるのです。

顔を洗う動きに深い味

平凡な一日を慎ましく真面目に、そしてふとした風景や人の微笑ましさなに幸せを感じる男。

この物語は字面で読めば、他愛のない行動や感情を文字で伝えることができるかもしれないが、動きや表情で、しかもほぼ無声で心の動きを表せているのは一重に役所広司の人間力あってこそ。

日々の忙しく余裕のない生活の中で、家族への優しさを忘れていたり、部下を労わっていない自分に気付き改めて考え直すものがありました。

サンドイッチ食べながら物言いたげなOLや、カセットを聞いてキスした女、ちょくちょく出てくるホームレス、発達障害の男。意味がないのか意味深なのか分からない登場人物が時折物語をつなぐが、新緑や夢を含めてその一つ一つが彼の一日一日を彩る出来事であり、彼はその生活に満足しているのだろう。

ただ最後の涙の意味が難しい。皆さんはどう思いましたか?

私は、過去の父との確執がトイレ掃除を生業にするに至った経緯と繋がっているのだろうなと思いました。

どうかその涙が、自分の今の境遇に後悔するものでないことだけを願います。

現実的な晴耕雨読

「この世界はいくつもの世界が繋がってるように見えて繋がっていない。」

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

その繰り返しの人生は、「さみしい」や意味の無いように見えるかもしれない。

だけれども、繰り返しの中で、木漏れ日や様々な出会いなどに喜びを見いだしていく。

この映画は、結果としては何も変わらない。ただ役所広司演じる平山が、繰り返す朝の中で、トラックを運転し、物語は終わる。

だが、それが人生だと思う。「何も分からないまま終わる」何かが見つかる訳でも分かるわけでもカタがつくわけでもない。時々悲しくて、時々嬉しい事がある。それだけの繰り返しで、私達は歳をとり、死んでゆく。

映像が美しかった。

エンタメの映画では無い。ただのトイレ清掃員の日々を写しただけの映画だ。だがそれはとても引き込まれるものだった。形容し難い何かがジィンと心に残る映画だった。

木漏れ日という言葉を英訳する事は出来ない。

視聴後ずっとじわじわ来ます

私がこの映画で最も印象に残り、時間が経っても消えないものは、毎朝、扉を開けて空を見上げた時、雨でも晴れでも強風でも前日に心揺さぶる出来事があった時でも、喜び希望に満ちた嬉しそうな平山さんの笑顔である。毎日リセットして朝を迎え、丁寧に丁寧に日常を紡いでいく。本当は誰でもできることなのに、なかなか出来ないこと。朝起きて空を見上げた時、平山さんの笑顔が浮かぶ、自分もつられてニヤけてくる。さあ今日も頑張ろう。

全1013件中、241~260件目を表示