PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1015件中、181~200件目を表示

緩やかに流れるそれぞれの人の時間、東京はそこにある

外国人の監督(ドイツ人)がただ日本好きで撮ってるだけの映画では無いのは、最初に主人公の平山が朝車で首都高や東京の街中を走ってるカットを見れば一目瞭然だった。これは探せばそこらにあるごく普通の東京だ。ただ何か現代日本人の目線と違う。懐かしい昭和の感じでも平成の感じでも無い。もちろん外国人目線で神社や秋葉原をいい感じにとるというものとも本質的に違う。ああそうだ、この監督は東京という画角に、住む人々、公園、木漏れ日、空などの風景を撮ってるんだと、それも本当に自然な今の日本人目線の風景を(あえて言えばトイレが人々の行き交う日本の重要ポイントと気づいた⁈点だけが日本人的では無い点かも)。

主人公の平山はといえば、寡黙な、それでいて自然体に生きてるトイレ清掃員。一人暮らしのボロアパートで読書や盆栽の様な植物と、フィルムカメラで木漏れ日の写真を撮ることを趣味にしている(そのボロアパートも映画の最後にはミニマリストとして最適で居心地良い住処に見えてきた)。そして彼はトイレ清掃という言葉のイメージに囚われない、知的で落ち着いた雰囲気のおじさんだ。これは失われた現代日本のおじさんの理想像?なのかもしれない。

なんやかんやと彼とその周りの人の間に小さなイベントが積み重なって過ぎていくが(なんやかやでまとめてしまったが)、そこにはいたってありふれた東京と東京から見た風景と人々がいる。

この映画を観終わって、夜の東京の街を歩いていると、10月にしては暖かい夜風と、東京の街に溢れるほんとに多くの人々、平山の様な男を含む人々の時間が身近に感じられて心地良かった。そんな映画。

静かなる饒舌。(あそこに行ってきました。)

はい。よく私のやんちゃレビューを覗きに来て頂きました。

本作も今さらジローでございます。実はこの映画は好きすぎて、何も言えねー。北島康介状態。

それでロケ地巡りをしたんですね。聖地巡礼ってやつですね。

まずは代々木八幡神社。限界集落に住む私にとっては渋谷区って敷居が高い高い。真美子さんの身長くらい高い。

そんなに大きい神社じゃないんですが、立て看板を見て驚愕。なんと…

狸がいるんだと!

狸ですよ!狸!渋谷ですよ!渋谷!

平成狸合戦ボンボコを観てから、さらに有頂天家族を読んで、狸への愛が止まらない!オフコース状態。

まあ狸は夜行性なんで会えなかったんですが…

会いたかった!会いたかった!YES!

けどね、猫のムーンはいたよ!

思い切って、御朱印を貰うついでに巫女さんに聞いてみました。

あのう… 役所広司は見ましたか?

えっ!なんですか?

私、メッチャ不審者‼️

たまらず宮司さんが助け船。あっちのベンチで撮影しました。

あーーまだ若いからねー フォローフォロー。

待てって。当時居なくても職場がロケ地。観に行けよ!

まあ早々に渋谷を退散。ぶっちゃけ渋谷は怖いんじゃ❗️ ただあのキノコ型のトイレは写真を撮った。

俯瞰で見ると完全に不審者‼️

次に向かったのは浅草。城東地区のディズニーランドじゃけん.アウェーからホームに帰った気分じゃけ、めっちゃ落ち着くのう。

それで東部浅草の地下街にGOじゃ‼️

もちろん、お目当ては焼きそば居酒屋の福ちゃんですよ。金髪のお姉さんはきびきびと働いています流石に恥知らずの私でも禁断の質問(役所光司は…)は言えなかった。怒られそうでね。

こちとら撃たれ弱いんじゃ‼️

早々に退散。浅草から曳舟、押上とね。

逆、木根川橋状態。さだまさしファン以外の方、ごめんなさいねえ。そう言う歌があるんですよ。

知人にそう言う顛末を語ったら知人も同じ事をしていました。代々木八幡は共通。あのアパートに行ったらしいんですよ。場所は亀戸。

なんかメッチャローカルな話しでごめんなさい。

しかし雑談ばっかじゃ‼️ええ加減にせえよ‼️

とにかく静かな映画です。台詞が少ない少ない。レッドフォードのオール イズ ロストの次に少ない。

平山(役所光司)はトイレの清掃員。押上の自宅を出て.身支度をして自動販売機で缶コーヒーを買って渋谷区のトイレの清掃に向かいます。

前述したように寡黙。遅刻した若者にも説教はしません。ただ黙々と作業をこなします。メッチャ手垢のついた言い方だと判を押した毎日。

映画は淡々と平山のルーチンを描写します。

段々とわかって来ます。平山は丁寧に仕事をこなします。しかし平山の内面が伝わってくるんですね。読書と音楽、小さな実生を育てる事。実は豊かな精神世界を持っている事。周囲に対して優しい事。

生きるってレースじゃない。戦いじゃない。主義主張を声高に叫ぶ事じゃない。一夜限りのワンナイトショーじゃない。

単純だけど深い。そんなフィロソフィーを感じました。

平凡なめんなよ‼️

この映画は平山に共感出来るかどうか。そんな映画です。十人十色を認めるか、流行りの言葉だと、ダイバーシティ、インクルージョン。

だから退屈な映画だと言う意見には反対しません。

でも私にとっては深い映画でした。

お付き合頂き、最後まで読んで頂きありがとうございました。

PS カラオケ屋さんでトイレを清掃中の方にありがとうと、言うようになりました。

大抵びっくりされます。やっぱメッチャ不審者‼️

新しい夜明け、新しい日

良い映画を観た

公衆トイレの清掃員をしている平山。古いアパートに独りで暮らし、朝早く目を覚まし、植物に水をやり、身支度をし、缶コーヒーを買い、寝ると夢をみるなど、規則正しい毎日。寡黙だが、行きつけの店では顔なじみ。そんな彼だが、同僚に振り回されたり、姪が訪ねてきたり、とちょっとした変化もある。

良い映画を観た。慎ましくルーティンを繰り返す平山だけど、そんな毎日を楽しげに過ごしているよう。さらに急にやってくる変化を、ルーティンの邪魔ではなく、彩として受け入れている様子が頼もしく感じました。しかも、何か事情を抱えているようなのに。

キーレスではない車で、カセットテープを聞いていることに親近感を抱きます。聞いているのも耳なじむ曲ばかり。さらに彼は、ガラケーとフィルムカメラを使用しています。石川さゆりが歌うカバー曲も良かった。ちなみに元の曲はボブディランやアニマルズの「朝日のあたる家」。英語のままや日本語訳で八代亜紀やちあきなおみ、キャンディーズなど古今東西多数のアーティストもカバーしてます。

どのトイレも、びっくりするくらいおしゃれ。トーキョートイレで働くのもいいかな。

ミュージックテープって、今そんなに高いのか、結構持っています。登場する本は読んだことありません。

残念

美しい退屈から始まる。

それは想像してた。

その後良い裏切りがあるか否かが判断の分かれ目かなと思いつつ鑑賞スタート。

美しい毎日を繰り返す主人公に憧れのような気持ちが湧いてきたところまでは、作り手の目論み通りだったかと思う。

「今度は今度 今は今!」

のコール&レスポンスや、おじさん2人の影踏あたりは若干背中がゾワる。

ママさんと元夫のくだりは陳腐。

そんなこんなであんなに美しかった主人公像が崩壊していくわけだが、崩壊の仕方に深みがないので感情移入できぬままエンディング。

何気ない日常感が最高

〝君は自分を忘れさせてくれた〟

〝僕は誰か他の善人になった気分だった──〟

──ルー・リード〈パーフェクト・デイ〉

観終わったとき、肩がガッチガチになっていました。これだけ引き込まれた映画は久しぶりです。

平山さんに共感できる部分が多かったので、深く入り込めたんだと思います。会話がぎこちなかったりとか、古い文庫本を読むのが楽しみとか、気の合う人としか話そうとしないとか。

僕自身、基本無口な人間なので、そういう何気ない日常感は堪らなく好きです。

あと洋楽好きなところも良いですね。ヴェルヴェッツとか、パティ・スミスとか、キンクスとか。僕も大好きです。

個人的に印象的だったシーンは、平山さんが妹と姪を見送ったあと、ひとり涙を流すシーン。直前の妹との会話を聞いてると、昔はもっと豊かな暮らしをしていたような感じがします。「あの頃には戻れない」みたいな悲しさ、寂しさが身に沁みるように伝わってきました。自分は平山とは違って、まだまだ人生経験が浅いので、「この先、自分もこんな思いをするんだろうか……」とぼんやり考えてしまいます。

でも悲しみって、悪いものではないとも思います。ひとり涙を流すのも、幸せの一つとして捉えれたら良いですね。

素晴らしい人間ドラマ映画でした。ヴィム・ヴェンダース監督の他の作品(『パリ、テキサス』)も観てみたいと思います。

「ママとおじさんって、全然似てないね」

「……そう?」

「おじさんとは住む世界が違うんだって、ママが言ってた」

「そうかもしれない」

「そうなの?」

「この世界は、ホントはたくさんの世界がある。繋がっているように見えても、繋がっていない世界がある。僕のいる世界は、ニコのママのいる世界とは違う」

「──わたしは? わたしはどっちの世界にいるの……?」

──平山さんとニコの会話より

あるいは禅僧、あるいは自閉症者

こだわりの強い世捨て人の主人公が刻む、美しい日常生活のルーティーン。

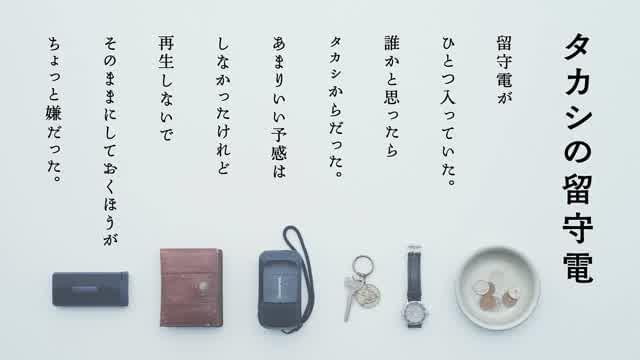

漆黒の早朝。主人公は起床し、歯を磨き、整然と並べられた小物を手に取る。その儀礼的な所作だけで、観客は彼の人格を察する事だろう。朝日に照らされ始める東京の街を、彼の業務車両が滑るように走る。車載のカセットプレイヤー(そう、カセットプレイヤー)から流れる洗練された楽曲は、彼のこだわりの強さをさらに際立たせる。

変化を拒むようなルーティーンを繰り返す日々にあっても、人も風景も変わり続け、彼自身も変化から逃れることはできない。老い、同僚、そして家族。変わらない日常など幻想に過ぎないのだ。変化と不変、新しいものと古いもの。その両極端に囲まれた東京の中に、彼の孤独が静かに浮かび上がる。

本作は、「孤独のグルメ」的な美学あるスローライフと、「パリ・テキサス」を彷彿とさせるミドルエイジクライシスの要素を融合させた傑作です。日常の些細な出来事を掬い上げるミニマルな作風ながら、都市の喧騒と静寂が交錯する映像美、そして懐かしさを誘う音楽が映画としての「間」を充実させて飽きさせません。役所広司演じる主人公の無言の演技は秀逸で、言葉以上に主人公の内面を表現しています。キャリアの晩年にこれを撮れるのだから、やはりヴィム・ヴェンダース監督はただ者ではありません。

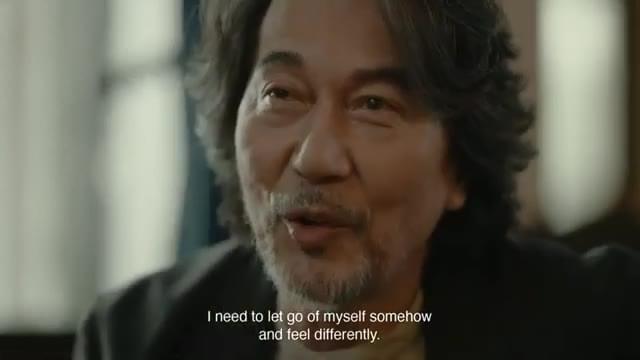

あえて欠点を指摘するなら、主人公が作品哲学を口頭で語ってしまうシーンが全体の繊細な筆致からはやや浮いています。また、主人公の「掃除夫に身をやつしているが実はインテリ」という意外性の薄い設定も、「インテリ視点の清貧賛美」という受け取り方をされてしまう可能性があります(これは作品に対する賛否双方に見られる)。個人的には、ポジティブに見れば世俗から離れて心の平穏を得る禅僧の物語、ネガティブに見れば孤立した自閉症者の物語、というバランス感覚に優れた映画として受け止めました。

最低でも80点は与えられる作品だと思います。しかし大きな賞を取れるような完成度(例えば90点越え)に僅かに届かなかったのも納得出来ます。それでも、この映画が映画ファンにとって必見の一作であることに疑いの余地はありません。

一歩間違うと寝ちゃいそうだけど、そこは。

普通の日常の中の小さな変化

まず劇中歌が良すぎる。プレイリストを作ってドライブ中に流しているくらい良い。

渋谷区の公共トイレの清掃員が主人公。プライドを持っているのか凝り性なのか、静かに丁寧な仕事とテキパキとした動きをする彼の風格は尊敬できる仕事人の風格だった。普段の生活では気にも留めないが、確かに人々の生活を支えている人に思いを馳せるきっかけになった。

また監督がドイツの方というのもあり、海外の人から見た渋谷ってこんなに綺麗なのかと新しい視点があった。渋谷は都内でも有数の汚い街だと思いながらそこで生活しているが、ちょっと見方を変えてみたら面白い街なのかも。

ストーリーは本当にこれと言って起伏は無い。ループ系の話かと疑うほど、彼の毎朝のルーティーンは完璧にこなされる。そんな変わらない日常の中でも、休日はコインランドリーと古本屋、スナックに行くという自由の時間と些細な楽しみがあったり、ちょっと良いことがあった時は車内の音楽を変えてみたり、口ずさんじゃったり。誰もが思ったことのあるであろう『変わり映えしない日常』の中の小さな変化と幸せを汲み取るのが上手な人だと思った。そういう感受性はきっと人生を豊かにするだろうな、見習いたい。

そして悲しいことがあった時も、彼は変わらずに寝て、起きたらいつものルーティーンをこなして、車に乗って仕事に向かう。ラストのシーンの役所さんの表情は刺さる。幸せなのか、苦しいのか、解釈が分かれているのも頷ける。

キャッチコピーの、こんなふうに生きて行けたなら、という言葉も肯定するか否定するか人によって違うと思う。いろんな人の意見を聞いてみたい。この主人公の生活は経済的に決して豊かではない。けど精神的に豊かであるとも言える。1人で下町に住む男の生活について、どんな感想を持つかという点でも余白のある映画だった。

三浦友和が役所広司に石川さゆりを頼むと言う。

ずーっと役所広司扮する平山のお仕事風景の繰り返し。

夜が明けかけた頃に起床歯磨き支度して家の前の自販機で缶コーヒーを買い車に乗って飲みながら運転して仕事場所へ。自身の車らしいが後部座席には、仕事道具が設られた棚にきちんと収納されている。

『東京公園』を思い出すがごとく、

東京トイレ巡りの様相。さすがの東京。

入室して鍵をかけたら透明な壁が不透明となる

以前聞いたような名物トイレ。

を筆頭に様々なデザインのトイレを仕事しに廻る。さすがの東京で日本であるからゴミが散らかっていても最新のトイレが設置されていて

綺麗、キレイ、きれい、⭐️⭐️⭐️❗️

(さすがのTOTOさん協力)

ま、実際は映像には出せない状況の時もあるかと思うが観客に嫌な気持ちにさせない配慮か。

お昼は、神社の境内のベンチに座りカメラ片手に空を見上げ木漏れ日を写す、毎日毎日。

コンビニのサンドと牛乳が昼食。

一日の仕事が終わると着替えて銭湯♨️でたっぷりと湯に浸かる。

自転車で、行きつけの飲み屋街の店で、夕食。

店の主人が「お帰りなさい。」といつも声をかけてチューハイと付き出しを出してくれる。

帰宅して布団を敷きお気に入りのカセットテープの音楽を聴きながら読書。これが一日。

相棒のタカシとアヤが入り込んで来たり、

もう一軒行きつけの、くら、のママが石川さゆり似で目の前で生歌を聴けたり、

その別れた夫が癌の転移を知らされ7年ぶりに会いに来たところに出くわしたり、そしてなぜかの影踏みをして遊んだり、

後でわかるが、姪のニコが母ケイコに反発して

会いに来てケイコも運転手付きの車で迎えに来たり、ちょっとずつの変化あり。

この平山さん、朝玄関を出て空を見上げたときは爽やかな笑顔、アイにチューされた時やタカシの後釜が女性だった時は、ニタ〜と笑う。

家にはTV無し冷蔵庫無し洗濯機無し掃除機無しクーラー無し、電化製品は、照明とスタンドとラジカセ。

清貧の暮らしともとれるが、ケチケチしてはいない。お風呂は無い分広い銭湯の湯を堪能❗️

夕食も外食でほとんど家では料理なし。

気まま〜に生きている感じ。

ただ、仕事着を家の中まで着て入り毎日洗濯しないのはどうかなぁ〜と気になった。

洗濯したてを朝着るのはいいが、車に乗るのもどうなんだろう?新車みたいだったが。

役所広司さんが、東京トイレを掃除してくださった、凄い作品。

(付け足し)

平山さんに妹が何か小さな紙袋を渡していた場面。

複数のレビュアーさんのご指摘で、鎌倉名物、

クルミっ子というお菓子と判明。多分全国百貨店や楽天でも販売。高島屋のメール画像見たら、以前食べたような気がした。阪急オンラインで切り落とし販売を衝動的に購入。今朝届き試食。やはり以前いただき物で食べて自分はあまり好みに思わなかった一品。好きだったら以後買い続けていた筈。ネットで調べたら、クルミかキャラメルが苦手な人は、嫌いと言うらしい。私はキャラメルがも一つなんだなぁという感想。もっと少ないのにすれば良かった。

と書いてしまったが、食べていくとだんだん美味しくなって来た。3袋あったが、1袋完食。クセになる美味しさ。ネットを見ると売り切ればかり。大人気のよう。

2回目鑑賞:

冬バージョンの部屋の中に興味が湧き想像した。

自動販売機商標名無し、

石川さゆりさんのスナックの向かいのコインランドリーにも店名も何屋さんかも書いていない。

役所広司いや、平山さん御用達のは、ちゃんと店名あり。

後ろ座席→仕事に真剣、

母親、一言お礼言え、

木漏れ日、4

やはり几帳面、苗木を入れる袋手製、

やはり東京、ビル近接、

苗木成長したらどうするのか

一番風呂シャッターと共に

役所広司さん、オシャレ、

ガスもったいない、1回お湯沸かしただけしか使っていない。

スカイツリー7

子供がいた?

自転車で色々いける、カメラ、古本屋、スナック、

幸田文、木、

クルミっ子の袋、小さい、

なぜ役所広司の場所がわかるんだ三浦友和、

結局何もわからないまま終わっちゃうんだなぁ。←三浦友和のセリフ、で”人生”を表していると思う。

🎶青い魚🐟、🎶PERFECT DAYS

🎶SUNNY AFTERNOON

時間の無駄遣い

何も感動しなかった

それどころか腹が立った

モノクロ映像を挟んだ意味も分からないし、何を映してるかも不明

登場人物の関係性や存在意義も曖昧

何を観せられてるんだろう……

出てくる誰もが幸せに見えないし、苦痛にも似た時間がとても長く感じた

カンヌ国際映画祭で主演男優賞を受賞したから、皆さんこじつけて高評価にしてるだけでしょ

馬鹿にされてるんだよね、世界から

お前ら日本人は、この程度の幸せで十分なんだよ

これがお前らにとってのパーフェクトなんだ

いいか、高望みなんかするなよ

大国の言う通りにしてろ

あっちではノミネートしてやったんだからな

こっちでは賞も上げたんだからな

ありがたく思えよ

(こいつ等、これだけ馬鹿にされても、素晴らしい作品だといって高評価してるぜ!爆笑)

これこそが本音だし

季語を間違えた俳句のような残念な映画

公衆トイレ清掃人の孤独な中年男の物語という映画紹介を聞いて、何やら訳ありの過去を秘め、心を閉ざしつつストイックな日々を送るというストーリーを想像した。その過去が映画が進むとともに明かされて、新たな人生に向かう――てなところかと考えてみたら、どうやらそれは大ハズレだったようだ。

いや、表面的にはそんな外観があるのだが、実際は全然違う。ドラマはおろか、明確なストーリーさえなく、ただ淡々と同じ日常と、その変奏曲が描かれていく。

そしてそれらのパートごとに、「丹念な日常」とか、「労働のあとの充実と解放」とか、「行きつけの飲み屋の気の置けない雰囲気」とか、「重い過去」とかの感想が、ほぼ脈絡もないままに浮かび上がる。

それらは関連性が希薄だから、ドラマも人間性も浮かび上がっては来ない。淡々と、何やら次々に俳句を読んでいるかのようだ。

それらのシーンに強いイメージを付与しているのがルー・リードやヴェルヴェット・アンダーグラウンド、オーティス・レディング、パティ・スミスたちの曲。

中でも映画の表題に取られたルーの"Perfect Day"は、この映画と同様、きわめて陰翳に富んだ内容だと思う。

<ボクたちは公園でサングリアを飲み、動物園でエサをやって、映画に行き、暗くなってきたら帰宅する。何て完璧な一日。キミと過ごしていると、まるでボクは誰か良い人間みたいだし…生きていられる>

表面的には「完璧だ」と言いながら、この曲を歌うルーからはただ深い悲哀しか伝わってこないのである。

ルーの曲から主人公の人物像を組み立てていくと、孤独の深い"The Dock of The Bay"ともピタリとハマってしまう。喪失感を歌ったパティ・スミスともマッチする。

ところが、こうした孤独や悲哀といったイメージで映画を見ていくと、主人公は何故か毎日木の写真を撮ったり、飲み屋のママにチヤホヤされたり、彼女の元夫と影踏み遊びをしたり、家出した姪に気に入られて面倒をみたりと、何やらイメージがズレていくのである。

そしてラストのニーナ・シモンの「新たな夜明け 新たな一日 新たな人生の幕開け」と歌う歌詞では、もはや歌詞と人物像とはかけ離れているとしか思えなくなる。

パートごとのイメージを楽しむ映画なのに、そのイメージが途中でズッコケた、当て外れの印象。季語を間違えた俳句…そんな残念な感じを禁じえなかった。

ルーティンとイレギュラー

東京の綺麗な公衆トイレを映して、綺麗さをアピールしている。体感ははもうちょい汚いしあそこまで掃除もしてなさそう。整然とした部屋にしても綺麗なものを映したかったのだろうか。

淡々とルーティンのような生活が繰り返されていく中で、人手不足で会社に電話して苛ついていたり、姪っ子がきて納戸みたいのところで寝たりと、イレギュラーと綺麗過ぎないところも少しばかり表現していた。

路傍の芽をちゃんと断って貰ってるのもパーフェクトって感じですね。

見終わって、そういや姪っ子がいたときの写真を見せてくれないやと気付いて監督に悪態をついた(心の中で)。

どうしてこういう生活をしているのかも垣間見え、元々がパーフェクトな家に生まれたけど今だってパーフェクトって事か、なんて思ったり。

わかる人にはわかる

初老の独身男毎日同じ行動するそれを追うように進む。しかし姪っ子が現れ妹が訪ねて来る辺りから変化が起きる。同僚たかしが退職二人ぶんの仕事をこなし電話で声を荒げる、口にはだせないが恋心を懐く居酒屋のママに男の影に意気消沈する。その男がママの元夫で先が短く宜しく頼むと言われて胸が高鳴る。何も起きないどころか劇的な展開に。あがたもりおの伴奏で石川さゆりが浅川マキの朝日あたる家を歌い、柴田元幸が愛想の無い写真館の親父で出演。この演出には驚いた。やはり只ぼーと見ていただけではわからない面白さがあるこれに気がつかない人はビム ベンダースの作品には関わらないほうが良いかも。

東京はどうしようもなく美しい

異邦人から見た東京はどうしようもなく美しい。

スカイツリーは電波塔である以上に圧倒的なオブジェとして、首都高は都心の大動脈である以上に無数のネオンが流れるサイバーパンクな大河として映る。無知な異邦人だからこそ、それらを生活の範疇を逸脱した無邪気な絶景として消費することができる。

東京を訪れたヴェルナー・ヘルツォークは「ここには撮るべきものは何もない」と言ってすぐさま帰国したそうだが、彼のそういう精神はとても健全だと思う。東京への憧憬というのは上述の通り、歴史的ないし政治的無責任からくるものなのだから。

他方、本作の監督であるヴィム・ヴェンダースは東京への無責任な思慕を表明して憚らない。小津安二郎の描いた「日本」の足跡を追ったドキュメンタリー映画『東京画』では、小津的なモチーフを現代日本の中に探していく中で食品サンプル工場やパチンコ屋のようなキッチュな(少なくとも小津的とは言い難い)要素に耽溺していた。

後年の「パチンコは禅だ」といった発言からもわかる通り、ヴィム・ヴェンダースが日本、ひいては東京に注ぐ眼差しはその土地に堆積する歴史や政治といったものを度外視している。パチンコが禅なわけないだろ、頭おかしいんじゃないのか。

さて、それでは本作の中ではどのような歴史や政治が無視されているのか。まずは言わずもがな、役所広司演じる平山のような男は少なくとも一般的な低賃金労働者とはいえないという点。大企業ご贔屓の現代建築家が設計した変な形のトイレをニコニコ顔で磨き続けるような男が本当に「一般的」なら日本はとっくに経済不況を脱しているはずだ。平山を通じて低賃金労働者を描くことは、現実に存在している彼らを透明化することに繋がりうる。

次いで撮影の舞台。亀戸付近に居を構えている平山は毎朝首都高を使って渋谷へ向かうわけだが、どう考えたって経費の無駄だ。渋谷で人手が要るなら幡ヶ谷や笹塚あたりから調達すればいい。あと、平山が毎日同じ持ち場で働いているというのも不思議だ。清掃業という人手不足の業界で、平山だけが異動を命じられることなく一律のルーティンを遂行できているというのはリアリティに欠ける。

墨田区近辺でも特にこれといった特徴のない電気湯に平山が足繁く通っているというのも正直よくわからないし、浅草地下街に人情味のある居酒屋が存在しているのも不可解だ(あそこは変な店しかないので)。

といった具合に、「現実の東京」を比較対象として本作を論じようとすると無数の粗が出てくる。

しかしそれ以上に俺は「異邦人から見た東京のどうしようもない美しさ」を容赦なく活写してみせたヴェンダースの身勝手さを評価したい。

俺は東京を愛好するあまり23区をほとんどくまなく自転車で走破しているため、おそらく並大抵の地方出身者よりは東京に詳しい。もちろん東京出身者よりは絶対に詳しい。東京が地元の人間はそもそも東京に憧憬とかないから。

その上で断言するが、23区は台東区、墨田区、江東区あたりの下町エリアが一番美しい。新宿区、渋谷区、港区といった、ザ・現代東京っぽいエリアも嫌いじゃないけど、総合的な美しさでいえば前者のほうがよっぽど優れている。東京タワーは絶対にスカイツリーには勝てない。

まあ、とにかく川なのだ。川がないと話にならない。神田川は河道掘削工事によって今や淫乱戦争もままならぬほど川底が深くなってしまったし、「春の小川」の渋谷川は暗渠と化して裏原キッズに踏んづけられている。川のどこがそんなにいいんだよ、という方は休日に自転車でも転がして荒川か多摩川の河川敷に躍り出てみたらいい。

次いで首都高も重要といえる。ビルの谷間を縫い、青空を駆ける光の川。異邦人にとってやはり首都高は特別な意味を持つ。俺ももちろん大好きだし、アンドレイ・タルコフスキーは『惑星ソラリス』の序盤で数分にもわたって首都高の映像を垂れ流している。

川と首都高。その両方を備えている墨田区近辺はパーフェクトな土地と言わざるを得ないだろう。

というわけで平山の生活圏を墨田区近辺に設定したヴェンダースは異邦人として非常に正しく東京を眼差せているといえる。平山が幾度となく通過する桜橋の美しさに敵う何かが新宿に、渋谷に、麻布十番に存在するというのなら、リバーサイドを走る首都高とスカイツリーよりも絵になる背景があるなら教えてくれ。

さて、本作は「THE TOKYO TOILET」という名前からして胡散臭いプロジェクトの映像制作事業の一環としてスタートし、UNIQLOやら電通といったさらに胡散臭い大企業が関わった結果として産み落とされた。

しかしヴェンダースの視線はそうした資本主義的論理の埒外にある。渋谷は本作の制作背景上最も主要な場所であるにもかかわらず、シーンの紙幅の大部分は墨田区近辺での平山の暮らしに割かれていることからもそれは明らかだ。

思えば、平山の居住地と仕事場の不可解な距離とは、諸企業の思惑とヴェンダースの作家性の間に生じた違和そのものなのではないか。「マジで自由に撮っていいよ」と言われたならば、本作の舞台は23区東部のみに限定されていたに違いない。とはいえ貰えるだけ貰っておいて東京への身勝手な、であるがゆえに正しく異邦人的な思慕を表明したヴェンダース御大に万雷の拍手を送りたい。

「本当の東京」などというものは東京人が描いていればいい。俺たちはどうあがいてもヨソ者であり、外郭を窺う以上に関わる術を知らない。であれば徹底的に外側から見たままを活写し続けるまでだ。ヴィム・ヴェンダースはそれに徹した。なぜなら彼はドイツ人だから。

仲間に入れてもらえないものに固執し続ける意味なんかあるの?と思う者もあるだろう。だからもう一度言おう。

異邦人から見た東京は、どうしようもなく美しいのだ。

近年では稀な、「著名失敗作」と感じてしまった…

世評も高かったので昨日、期待してWOWOWで初めて観た。

だが、「あまり代わり映えのしない、主人公の日常を描く」という、創り手の意図はあったにせよ、作品全体、とりわけ前半部においては、類似したシーンの、退屈にして冗長な反復が、これでもかと行われており、この点だけを取り上げても、既に私の内面においては、「構造的に失敗作」という見方が、ほぼ確定してしまった。

また、この映画、やはり基本的には、「日本が大好きな外国人監督が撮った、ノスタルジックな一本」なのだと思う。

ちなみに、役所広司が演じる男のライフスタイルは、実のところこの国では、ごく一部を除いて、遅くとも20年ほど前までには、ほぼ消滅してしまった類いの代物であり、もはや2020年代に突入して久しい時代を生きる、多くの人々に当てはまるような行き方ではない。

よっておそらく、本作を絶賛している人々の多くは、「独身の壮年男性、トイレ清掃員にしてアパート暮らし」という、主人公の実体に、かなり強く共鳴できるのか、さもなくば単に、ヴィム・ヴェンダースという監督の固定ファン、短絡ファンなのではないだろうか?

しかし、そのいずれにも該当しない、私のような人間は、作品に甘い評価を下すことは、極めて難しくなってしまうのが、偽らざる現実である。

全1015件中、181~200件目を表示