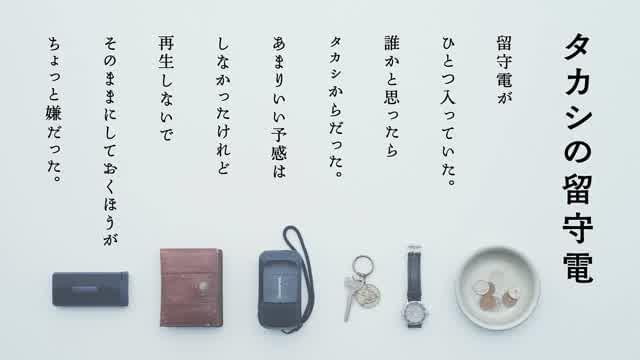

「陰翳礼讃。 海外向け“美しい国、日本“紹介ムービーに見える点もチラホラと…。」PERFECT DAYS たなかなかなかさんの映画レビュー(感想・評価)

陰翳礼讃。 海外向け“美しい国、日本“紹介ムービーに見える点もチラホラと…。

無口だが勤勉なトイレ清掃員、平山の日常を描き出すヒューマンドラマ。

監督/脚本は『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』の、巨匠ヴィム・ヴェンダース。

主人公、平山を演じるのは『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』の、名優・役所広司。本作のエグゼクティブプロデューサーも務めている。

木漏れ日の中で踊るホームレスを演じるのは『永遠の0』や『るろうに剣心』シリーズの田中泯。

レコードショップの店員を演じるのは『昼顔』(出演)、『ちょっと思い出しただけ』(監督/脚本)の、映画監督・松居大悟。

👑受賞歴👑

第76回 カンヌ国際映画祭…男優賞(役所)!

第47回 日本アカデミー賞…最優秀監督賞!

第1回 Filmarks Awards2024…優秀賞(国内映画部門)!

〈総べてのものを詩化してしまう我等の祖先は、在宅中で何処よりも不潔であるべき場所を、却って、雅致のある場所に変え、花鳥風月と結び付けて、なつかしい連想の中へ包むようにした。これを西洋人が頭から不浄扱いにし、公衆の面で口にすることをさえ忌むのに比べれば、我等の方が遥かに賢明であり、真に風雅の骨髄を得ている〉

これは谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼讃」(1933-1934)からの引用であるが、日本ではおトイレを神聖視する考えが古来より伝わっているようで、「古事記」にはイザナミの便からハニヤスビコノカミ&ハニヤスビメノカミが、尿からミツハノメノカミ&ワクムスヒノカミが生まれたとされる。

近年では植村花菜による楽曲「トイレの神様」(2010)が大ヒット。後にテレビドラマ化(2011)もされた。この歌詞はトイレには綺麗な女神様がいるんやで〜綺麗にするとべっぴんさんになれるんやで〜♪というもので、これは植村の祖母の出身地である鹿児島県沖永良部島に伝わる伝承が基になっているのだそう。

また、トイレを磨くと運気が上がるとも言われ、会社の経営者にはトイレ掃除を日課にしている人も多いのだとか。あのビートたけしも、修行時代からトイレ掃除は欠かさずに行っているのだそうです。

事程左様に、日本におけるおトイレとはただ用を足すだけの場所ではなく、一種のスピリチュアルな場として捉えられている。ウォシュレットや擬音装置、暖房便座など、日本のトイレに備わる過剰とも思える程の色々なおもてなし装置も、この「トイレ観」が影響しているものと思われる。

ピクサーアニメ『カーズ2』(2011)には東京に来たメーターがトイレの機能の多さに振り回されるというギャグシーンがあるが、海外からの観光客にとって「ジャパニーズ・パブリック・トイレット」はそれだけで一種の面白カルチャーになる得るのである。

そこに目をつけた…のかは定かではないが、ユニクロやジーユーを経営する株式会社ファーストリテイリングの取締役、柳井康司(ファストファッション界の帝王、柳井正の次男)は東京の公衆トイレを題材とした映画の製作に着手する。なぜユニクロがトイレ映画を?と思うが、これはFRが渋谷区内にオシャレな公衆トイレを設置するという立派なんだか税金の無駄遣いなんだかよくわからんプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の出資者だからである。

本作の共同脚本家である高崎卓馬は電通の社員。とどのつまり、本作は「THE TOKYO TOILET」をPRするためのCMでしかない。ただ、この映画の恐ろしさはその監督として世界の巨匠、ヴィム・ヴェンダースを招集してしまったところにある。80年代にパナソニックがジョージ・ルーカスをCMに起用したり、伊藤ハムがスタローンに「イトウハームイズオイシッ!」と言わせたりしていたが、本作はそのノリの延長線上にある。ユニクロと電通は、未だバブル期の真っ只中にあるのだ。

公共事業の宣伝であるため、当然ながら公衆トイレの「負」の部分は描かれない。

出てくるトイレはみなピカピカで「それ掃除する必要ある?」とツッコミを入れたくなるし、某お笑い芸人AンジャッシュのW部さんがしていたようなオイタに出くわしてしまう、という様なスリリングな展開もない。『トレインスポッティング』(1996)の地獄トイレほど汚くする必要は無いが、ゲロやウンピどころか一滴のオシッコも溢れていないというのは現実感がなさ過ぎる。そんなばっちいものを映画でわざわざ見たいのかと言われればもちろん答えはNOだが、清掃員を題材に選んだからにはそこは避けて通れないと思う。一滴の血も流れない戦争映画なんてあるか?

トイレに限らず、本作で描かれるのはストレスフルな現実とは大きく乖離した「美しい国、日本」。

人は人情味に溢れており、木々は緑に萌え、勤勉な職人が黙々と仕事をこなす。都会のビル群と下町、そして神社仏閣が混ざり合ったオリエンタルな街並みはユニークで活気に満ちており、障害者にも移民にも親切な夢の国、それが我が国ニッポンである!……どうやらこれはSF映画だったみたいですね。

とはいえ、これは日本人による日本スゴイ描写であるというよりは、ヴィム・ヴェンダースが考える「ワタシが自慢されたい日本」像なのだろう。

『東京画』(1985)というドキュメンタリーを監督する程、小津安二郎を敬愛しているヴェンダースにとって、自分流の『東京物語』(1953)を監督出来るこのチャンスを無下にする筈もない。東京をリアリズムではなく小津映画のような美しいジャポニズムで描く。それこそが彼の目指した事なのであり、劇中の東京が現実社会から乖離しているのはある意味必然なのである。

この日本はヴェンダース・ユニバースの日本のため、彼が美しいと思わないものは極力排除されている。主人公、平山の世界を取り囲むのは静謐で知的なもののみである。

インターネットも満員電車もLUUPもバーニラバニラも全部無し。音楽はSpotifyから流れるうるさいJ-POPではなくカセットテープの洋楽。テレビはお笑い芸人の出るくだらないバラエティではなく野球と相撲。余暇の過ごし方は読書とフィルムカメラ。日課は苗木の水やり、ともの凄い徹底ぶり。多分この世界にはユニクロも存在していないことだろう。こんな日本なら最高やでほんま。

公衆トイレを筆頭に、下北沢のレコードショップや鎮守の杜、公衆浴場、地下の飲屋街、さらには和装姿の美人女将がやりくりする小料理屋まで、ツボを押さえたジャポニズム・スポットが満載なのもこの作品の特徴。これを観た外国人が「日本に行きたい!」と思えるような場所がバンバン出てくるところに、ヴェンダースの日本愛が表れているような気がする。…まぁ海外向けNIPPON紹介ムービーに見えないこともないが…。

描かれるのはトイレ清掃員・平山のごく何気ない1週間。途中で疎遠だった妹親子との邂逅というわかりやすいドラマが挟み込まれるものの、それを殊更に山場として盛り上げるような事はしない。説明を省き、物語に余白をたっぷりと持たせる事で豊かな時間を映画に作りだしている。上品で贅沢な作品である。

カメラが捉える街の風景がそのまま物語のメッセージを伝えている点も上手い。

交通量の少ない車線と渋滞する対向車線は「個」の時間の流れを、誰もが平等に見上げる東京のシンボルとしてのスカイツリーは「共感」を、そしていくつもの支流が合流しひとつの大きな本流を成し、ついには海へと流れ出る河川は「生の終わり」を表す。この3点をポイントにして三角測量する事で、平山の、ひいては我々ひとりひとりの人生のあり方が視覚的に表現されている。

また、古木と苗木の対比が平山とニコに、繰り返し登場する「影」のモチーフが三浦友和とのエピソードに繋がるなど、伏線の敷き方も実に上品。まぁ流石世界的な映画監督なだけあるというか、巷に溢れる「何気ない日常」系映画とは全然レベルが違うという事は述べておきたい。

「なんか辛気臭そう…」と敬遠していたが、いざ観てみるとぜんぜんそんな内容ではなく、意外と好みな作風であった。ただ、この内容で120分オーバーはやはり長い。体感としては3時間くらいあったぞ。割と序盤で興味の持続が切れてしまい、どこでルー・リードの「パーフェクト・デイ」(1972)が流れるのか、そればかりが気になってしまった。

あと、なんか平山のモーニングルーティンに殺し屋臭があると思ったのは自分だけだろうか?過剰なまでの規則正しさに『アメリカン・サイコ』(2000)とか『ザ・キラー』(2023)、あるいは「ジョジョ」の吉良吉影っぽさを感じたからかな?

ハイスミスの「すっぽん」(1970)に言及していたから、これはここから血みどろの殺戮ホラーが展開されるかもっ、と期待したけどもちろんそんな事はなかった。昼はトイレの清掃員、夜は人間の屑を片付けるスイーパー、みたいな映画が結局自分は好きなのだ。

共感ありがとうございました。

今や「日本らしさ」はファンタジーになってしまっているかも知れませんが、遠く離れた場所で高市新総裁誕生に涙が出るほど、祖国を思う心境で、私は最高評価にしました。

ユニクロも日本に税金払ってくれる大企業、心から応援してます。

> FRは「THE TOKYO TOILET」の出資者

> ヴィムヴェンダースが考える「私が自慢されたい日本」なのだろうなあ

きれいな映画だなあ、と感心していましたが、いろいろな背景があるものなんですね。教えてくれてありがとうございました。

役所広司は『うなぎ』で元受刑者、『すばらしき世界』で元ヤクザを演じ切っていましたが、役所広司が「昼はトイレの清掃員、夜は人間の屑を片付けるスイーパー」を演じる映画が公開されたら絶対観に行くと思います(笑)。

リュック・ベッソンの『レオン』は観葉植物を毎日霧吹きで丁寧に手入れし、ジャン=ピエール・メルヴィルの『サムライ』でアラン・ドロンが演じる孤独な殺し屋は、質素なアパートでカナリアと暮らしていました。

映画の殺し屋たちが規則正しい質素な生活をしていることが多いというのは、意外と『PERFECT DAYS』とほんのわずかだけど、どこかで通じ合ってる部分があるのかもしれない…たなかなかなか さんのレビューを読んで、ふとそんな妄想に取り憑かれてしまいました(笑)。