逃げきれた夢のレビュー・感想・評価

全52件中、1~20件目を表示

この日々、このやりとり、この彷徨を見続けてしまう

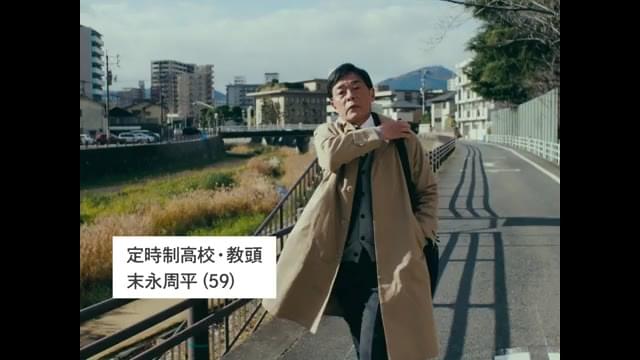

決して大きな出来事が起こったり、何かが劇的に変わるタイプの物語ではない。劇中に音楽はなく、観る者の感情を揺さぶったり、今この瞬間がハイライトだと強調することもしない。つまるところ全ては観客に委ねられている。光石研演じる主人公についても、本人は何かしら問題を抱えてはいるが、それが動力となって物語を牽引するわけではない。主人公はずっと喋っている。が、だからと言って心情が正直に詳述されることはなく、彼が何を考えているのかわからない顔つきで歩き、飯を食らい、定時制高校の教頭先生として学校で教職員や生徒と接するその「姿」を我々は絶えず目撃し続ける。彼はこれまでどう生きてきて、これからどう生きるのか。受け止め方は自由だ。誰も強制はしない。なのに不思議なもので、光石の一挙手一投足を見ているだけで、日常の一部を共有しているように感じ、彼のことがどこか気になり、この彷徨を見届けたいと感じてしまう映画である。

ひねったタイトルに想像をかき立てられる

二ノ宮隆太郎監督の映画を観たのは、萩原みのり主演作「お嬢ちゃん」に続き2作目。どちらのタイトルも割とシンプルなのに予想がつきにくく、鑑賞後も「どういう意図でつけたのだろう?」と一層想像をかき立てられる。本作に関しては、アラ還世代の男が主人公と聞けば、バブル期の少し前に苦労せず就職して年金の心配もなく……といった“逃げ切り”のことかと思ったがそういうわけでもない。

2作の共通点としてもう一つ、冒頭の印象的な長回しを挙げておきたい。本作では光石研が演じる丁寧な言葉遣いの主人公・末永周平がある施設で受付を済ませ、室内へ歩み進むのに合わせ、光石を正面からとらえたカメラが徐々に後退するにつれてそこが高齢者向けの介護施設だと判明し、やがて車いすの老人に面会に来たのだと分かる。車いすに座る父親(実際に光石の父が演じたという)に正対しないまま語りかけるのは、周平がこれまで家族をはじめ誰とも本気で向き合わないまま生きてきたことをうかがわせる。

周平は北九州の定時制高校の教頭で、定年を前にして認知症の初期症状が出ているようだ。思い立って妻(坂井真紀)や娘との関係を修復しようと試みるが、まるでうまくいかない。酔って帰宅した場面で、LDKの中間のドア寄りに両ひざをついてだらだらと話し続ける周平と、リビングのソファに座る娘、ダイニングのテーブルそばで立ちすくむ妻、3人の位置で心の距離を象徴した構図が巧い。

自分自身のことや対人関係が、本当に今のままでいいのか、もっと何かできることがあるのではないか。そんな生き方についての内に秘めた焦りや葛藤も、二ノ宮監督作の「お嬢ちゃん」と「逃げきれた夢」に共通し、観客の心を揺さぶる重要な要素だと感じた。

光石研さんだからこそ成り立つ作品

始めは何を見せられているのだろうと主人公の単調な日々に疑問ばかりだったけど、彼が家族に『好かれたかったんだよっ』と言った瞬間笑ってしまった。そんな光石研さんの一人語りに引き込まれて、共感できなかったはずの彼に愛おしさが湧いてきた。『みんな自分勝手』と、言い合う旧友との喧嘩も好きなシーンです。

星3にしたいところでしたが、どうしても間延びした演出と決まった角度のカメラワーク、そしてひたすら無表情の女性キャストに、動きとか、微妙なニュアンスとか、もう少し惹きつけるものはなかったのかと思ってしまう。ぼそぼそとした話し方に耳をそば立てるしかなく、また登場人物がいなくなってから壁を映されてもどう感じとればいいのか分かりませんでした。だから分数の割には長い時間だった。

本音で話せず、相手を否定せず、家族には格好つけても駄目、格好悪くても駄目で、そうした結果が無言で相手を見つめる……という反応になってしまったのだろうか。不思議な作品でした。

人間、好かれよう思うて間逆の事すること ようあるやん

老年期に彷徨う

只管、愚痴ばかり・・

タイトルの「逃げきれた夢」って何なのか・・。最後まで我慢して観ましたが、主人公の夢って、厳しい父親から逃げることだったのですかね、まるで因果応報のごとく家族にも冷たくあしらわれる日々、それでも施設に暮らす父親に冒頭、最後に会いに行くシーンを入れたのは自分が父親になって親の有難みを知ったということですかね・・。でも、長々と愚痴ばかり、しかもセリフが殆ど北九州弁なので、時々戸惑いました。熟年離婚など、ある種、社会問題化していますから、その種の家庭問題の深堀りをしたかったのでしょうかね、今時、スタンダードサイズの絵作りは何なのでしょう、作者の意図は不明ですが、つまらないでラマでした。

症状がリアルさに欠けるのが残念

物語は、定時制高校の教頭が元教え子が働く定食屋で会計を忘れる場面から始まる。この出来事を機に、彼は妻・彰子や娘・由真、旧友・石田啓司との関係を見つめ直そうとするのだが、会計をうっかりし忘れるのは誰でもあり得る話で特別に異常なことではない。

これ以外でも主人公の症状が映像上で明確に表現されておらず、家族との会話が噛み合わない場面はあるが、認知症特有の症状や進行の描写に見えない。

親族や身近に認知症の者がいれば分かる筈だが、たとえ周りにいなくても調べれば分かることで、それが作品に反映されていないのが致命的。認知症は周囲の人間が最初に気付くのが普通。まず家族、その後仕事関係者。ただの物忘れやチグハグな言動は認知症の症状ではない。通い慣れた道を忘れたり、重要な用件を忘れる、何度も同じ話を繰り返す、などの筈。この監督は認知症の事をまるで理解していないか勘違いしてるとしか思えず残念。

一方で、光石研や松重豊らの演技は評価される。方言が二人共ネイティブなのも良い。自然体でありながら深みのある演技は、人物の複雑な心情を見事に表現しており、強い印象を与えてくれる。 ただ脚本が認知症を誤解しているせいで台詞のやり取りが不自然な印象を受け隔靴掻痒というか気持ち悪さが最後まで続いた。

全体として、『逃げきれた夢』は、人生の転機に立つ一人の男性の姿を静かに描き出した作品ではある。認知症の描写に関してリアリティの不足を感じる部分が多々あるが、光石研の卓越した演技と、日常の中の人間関係の機微を丁寧に描いたストーリーは、一部の観客には共感と感動を与えるかも知れない。

何を伝えたかったのか分からない

*

主演が光石研さんということで

長らくお気に入りに登録していた

今日のぼんやりとした気分に合うかな…と

観てみたものの…よく分からないまま

ぼんやりとしたエンドロールを眺めるに終わった

*

光石研さん演じる末永が

ただただ近しい間柄の人から

「気持ち悪い」「今日どうしたん」

「最近なんかおかしい調子狂う」…と

言われているだけの作品だった

話しかける、スキンシップをはかる、飲みに誘う…

今までやってこなかったことなのだろう

末永は、身を置いていた組織のトップになるため、

仕事に人生を捧げるような人間だったようだ

それはわかった、わかったけれど

で?観ている僕に何を伝えたかった?

『後悔しないように…いや、しても良いのか』

ふんわりしてんな

というのが感想の総まとめとなってしまいました

*

逃げ切れたという「夢」なのか?

<映画のことば>

「まぁ、後悔せんごと、やっていくだけよ。」

…とは、言葉では言いつつも。

迷いに迷って自分を定位できず、その不安定さをどう受け止めて良いのかわからないという、その「不安定」が、家族、幼なじみ、教え子などまでをも巻き込んで、自分の周囲までをも困惑させてゆくー。

万事につけて「後ろ向き」の末永ですけれども。

極めつけは、やはり「生徒に嫌われる教員は、主に三種類。生徒に好かれようとする奴。きれいごとしか言わない奴。最後は…これがいちばん嫌われる奴だけど…授業がつまらん奴。俺は、その三つ全部に当てはまっている」とか、「本当は校長になりたかったけど、なれなかった」とかいう、自分自身で周囲に振りまいているネガティブに原因していたことは、疑いがなさそうです。

もっと言えば、本作の設定としては「忘れる病気」に罹ってのことということですが、それは、本人の主観の域を出ている、客観的なお話なのでしょうか。

ちゃんと家にも帰れていることですし…。

(そういう意味では、買い物でも買い忘れが多く、帰宅途中でまた店に引き返しては「悪いアタマは足を疲れさせる」という言葉を都度に実感している評論子の方が、よっぽど「忘れ病」は深刻というべきでしょう。これは、健康のために神様が歩数を稼がせてくれたのだと、善意には解釈はしているのですけれども。)

どこに解決を求めて良いのか、そのことが、とてもとても胸に痛い一本でした。

久々の映画主演という光石研の、いかにも「哀愁いっぱい」の演技とも相まち、観終わって、やり場のない閉塞感を抱えてしまうような一本ではありますけれども。

いちおうは、佳作としての評としておきたいと思います。

評論子としては。

【定年間際の教頭止まりの中年男が、忘却していく過去の記憶を人生で関わって来た人達と話す事で一つ一つ確かめていく物語。フライヤーには”希望の物語”と会ったが、そうは思えなかった作品。】

<Caution!内容に触れています。>

■北九州で定時制高校の教頭を務める周平(光石研)。

ある日、いつも昼食を摂る元教え子・平賀(吉本実憂)が働く定食屋で、周平はお会計を忘れてしまう。

記憶が薄れていく症状を感じた周平は、これまで自分の人生に関わった人達との人間関係及び過去の記憶を確認し、今のままの生き方で良いのか自身で振り返ろうとする。

◆感想

・レビュータイトルにも記したが、フライヤーには”ターニングポイントに立つ全ての人にエールを贈る希望の物語”とあるのだが、そして多分監督の意図もそうだと思うのだが、私には希望の物語とは思えなかった作品である。

・周平を演じる三石研さんは、ご存じの通り邦画の名脇役であるが、今作では主演である。そして、今作の魅力は三石研さんの演技を2時間近くタップリと観れる事だと私は思った。(いつもは、こんなに長くは観れないからね。)

・妻(坂井真紀)にはボディタッチを迫るも拒否され(涙)、娘(工藤遥)に必死に語りかけるもセクハラすれすれの発言をしてしまい、気持ち悪がられる(涙)周平。

ー きっと、記憶が薄れていく症状を感じなかったら、あんな言動はしないと思うし、そのまま真面目に働いていたのだろう。

定年前に、ローンを返しきっているという事がそれを証明していると思う。-

・周平がイキナリ、旧友(松重豊)の店を訪ね、夜は久々に行きつけだったと思われる小料理屋に旧友と行くシーンや、元教え子の吉本実憂演じる平賀の店で勘定を忘れてしまうシーンからの、彼女と喫茶店で一方的に昔話をするシーンなど、周平が消えゆく記憶を確かめ、今のままの生き方で良いのか確認しようとしているように見える。

<今作の魅力は、矢張り三石研さんの演技を2時間近くタップリと観れる事だと私は思ったな。

そして、定年間際の中年男が薄れゆく記憶を確かめ、今のままの生き方で良いのか自身で振り返る哀愁漂う映画ではないかな、と思った作品である。>

この男はオレだ!いちいち胸に刺さる!でも最後まで観ちゃった!

ちゃーしぃー

二ノ宮隆太郎の映画に登場する主人公は、前作『お嬢ちゃん』の萩原みのり(主人公の名前もみのり)と同じように、それを演じる俳優そのものにかなり近いキャラ設定がなされているようだ。今回光石研演じる定時制高校教頭の末長はといえば、名前こそ違うものの、光石自身のお父様が父親役で登場、さらに光石研の故郷九州黒崎でオールロケが行われている。おそらく、ドキュメンタリー効果を狙ったこの監督オリジナルの演出法なのであろう、シナリオも光石研をあて書きにした代物だという。

そのちょいモキュメンタリーな物語で語られるのが、映画冒頭とラストに映し出される白いモヤモヤから分かるように、“誰かさんの夢”なのである。一見すると、光石研演じる教頭先生の“夢”のようでもあるが、それはどうも違う気がする。黒崎のような地方都市では、公務員という職業は安定性抜群の勝ち組仕事、定年を迎えた後でも高い年金がもらえる、非正規にとっては“夢”のようなお仕事なのである。じゃあやっぱり人生逃げきれた男の話なんじゃねと問われるのだが、やっぱり素直にうんと頷けない。

この教頭先生、病院で余命数ヶ月の宣告をうけ、逃げきるどころか人生から強制退場させられてしまう寸前だからなのである。不治の病におかされている割には、定食屋の支払いを忘れる程度で記憶力は抜群。学校の生徒や、認知症の父親が世話になっている施設、地元の幼なじみをたずねてまわり、残り少ない人生を有意義にすごそうとするのだが、どうも気持ちは満たされない。それどころか旧友(松重豊)から「自分勝手」とさとされ、定食屋でバイトをしている生徒からは(冗談で)退職金をせびられてしまう。

妻や一人娘との家族関係はとうの昔に破綻していて、「学校をやめてもいいか」と伝えても「どうせ後一年だし、別にいいんじゃない」のつれない返事。要するにこの末長という男、みんなに好かれようと周囲に気を遣いすぎたあまり、逆にうざがられていたことに気づくのである。ラスト「後悔せんごつ、生きてもいいんか」と生徒を置き去りにして、さっさともと来た道を帰っていく末長。それは、観客に好かれるような商業映画に決別を告げ、人生後悔しないよう撮りたい映画を撮ろうと決意した二ノ宮隆太郎の後ろ姿ではなかったのか。そうこの映画は多分、二ノ宮監督自身の“(鬱陶しい世間のしがらみから)逃げきれた夢”だったのだろう。

逃げきれた?逃げきれなかった?

よく分からないのは、『逃げきれた夢』という題名。

誰が何から逃げたのか。夢はどこにあったのか。そもそも夢って、未来に望みを描く夢のこと?それとも寝ていて見る夢のこと?

そういえば、「父親から逃げる・・・」ていうセリフがあった。「夢みたんよ。父親の夢・・・。」もあった。それ以外に、『逃げる』も『夢』も多分、見当たらない。

もしかしたら、この映画の軸は主人公、末永周平とその父親との関係にあるのではないだろうか。

組み立ててみよう。

周平の子供時代は父子家庭。権威的で怖かった父親と離れたくて家を出て、でもその父は今、認知症で施設に入っている。

で、自分にも認知症の兆候が見られる。家族との関係はといえば、奥さんや娘との間に壁ができ、すっかり嫌われている。娘には見せてこなかった一面を見せて、関係を修復しようと試みるも気持ち悪がられるだけ。奥さんとの関係はとうに終わっている。

病、家族との関係。結局、自分も父親と同じ道を歩んでいたのではないか。父親を嫌って逃げだしたはずが、父親の後を追っていたことになる。

周平は、父にまつわる実体験を夢で見た。こわかったはずの父親は、なぜか授業参観で息子の担任のまねをして、友達たちを笑わせていた。実はひょうきんな一面をもっていたにもかかわらず、子どもの前では見せてこなかったのだろう。

それって、給料を運んでくる自分以外を見せられなかった、そして他の一面を見せれば家族から「こんな人だったっけ。死ぬの?」と言われてしまう、そんな周平自身と同じじゃないのか。

父から逃げるために家を出て、ひょうきんな姿の父の夢を見て、父と同じように家族にうとまれ、父と同じように認知症で記憶を失おうとしている。これって、父親から逃げきれなかった自分、なりたくなかった自分じゃないんだろうか。逃げようとしても、齢をとるほどに父に似てきてしまう自分に気付かされる、そういうものだろう。

「後悔のないように好きに生きていけばいい、後悔したっていいか」そう言える相手は、家族ではなく他人。なんでか、家族って難しい。一番大切な人たちのはずが、一番大切な思いを届けられない。

だから、哀しみと諦めから定年後を始める。好かれようとせず、きれいごとで済ませず。後悔しないよう好きに生きて。それでも、後悔するようなことになったとして、それをも受け入れよう。元教え子に伝えた言葉は、自分へのエールなのだろう。

だとすれば、まだ終わっていない。逃げきることを夢見て、逃げ続けてきて、逃げきれなかったけれど、新たに、まだ逃げよう。結論はまだ出ていない。そんな周平の決意。

『逃げきれた夢』にピッタリの解釈、とは言えないけれど、う~ん大体そんなこと、かな。私自身、周平にけっこう近い境遇で、彼の状況を笑いながら共感しきり。楽しく見させてもらいました。

邦画らしい出演陣で作る邦画らしくない作品

秘密の終活を始めた主人公・周平が、過去の思い出を掘り起こしたり、最期を気分よく迎えたくて「普段と違う」ことを重ねていく物語。

周平が会話する場面の多くで、相手の距離感やシーンの撮り方に違和感を覚えたため、もしかして周平にはこう見えているだけなのでは、と深読みさせられた。

周平の終活がこの方向で行くのか、また方針を変更するのか、エンディングの後が気になる作品だった。

話の構成や落としどころがフランス映画のようで、邦画らしい佇まいをした光石研さん主演で作られた邦画らしくない作品だという印象を持った。おそらく出演陣、特にベテラン陣を知らない人が観るとまた印象が違うのだろう。

本作が出品されたACID部門は「市場原理に抵抗する芸術的な作品」をとりあげる部門だと知り、納得がいった。

死生観や家族観が異なる他国版を観てみたい。

また北九州の方言をそのまま使っているセリフが多くあり、特に短いフレーズの標準語に直訳しきれないニュアンスを海外上映にあたってどう訳したのか気になった。

しゃ〜しぃー

多分、一番記憶に残った台詞であり、キャッチーな方言なのであろう 北九州弁という、およそ関東圏内には馴染みのないその音源は、九州との隔たりを依り一層際立たせる言い回しである

今作に於ける"50代"の男の無責任且つ拗れた実情をこれ程作品化した内容として、同じ世代として同期するプロットである そう、50代は、本当に責任感がない どんな立場、どんな人生を経たとしてもこの年代には背負うリュックは圧倒的に小さい 今作は資本主義経済に於ける"持つモノ"、"持たざるモノ"を明確に表わし、その重なる部分の居心地の悪さを醜悪に演出して魅せた作劇として秀逸である

公務員、もうすぐ退職金受領の男、そして最早男の存在感の不必要を表わしている家族、そして男の無責任さを如実に暴露する元教え子 50代男のこれまで培ってきた人生の事なかれ主義をここまでテーマにした作品はあっただろうか? あるだろうね(苦笑←50代男の無責任w

結局、どうでもいい自己肯定、勘違い、そして何もベットしない日和見、その醜悪な負の側面を映画のプロットとして演出してみせた制作陣に敬意を表したい

今すぐ、50代は洩れなく、エトランゼとしてウクライナに派遣すべきだし、自分は喜んでいく所存です

この日の本に、50代は不必要だしね・・・

いぶし銀

2021年 「いのち知らず 」と言う舞台を

観に行った時(仲野太賀目的w)

光石研のいぶし銀な生演技に感動した時の

記憶がフワッと鮮明に思い出されました。

本作がその舞台と似てるとかではなく

単に光石研の演技のうまさと空気感が好きだなと

思った事を思い出したのです。

北九州を舞台に、博多弁(?)の柔らかさと

おじさんたちの友情と

冷えた夫婦関係、娘との微妙な関係と

校長になれなかった教頭の悲哀を感じる

(まさにサラリーマンの悲哀)

冴えないおじさんの物語で

中高年の一生懸命「家族のため」と思って

(考え方が古い)

家庭を省みず働いている現代のおじさんたちを

見ているようでした。

共感とか感動とかという次元ではなく

全体的によく分からなかったのですが←

ただただ光石研の哀愁漂う疲れオジを見ていると

なんだか切なくなる、優しくならなきゃ。なんて

思ったりした瞬間がありました。

上手い

全52件中、1~20件目を表示