ザ・ホエールのレビュー・感想・評価

全194件中、81~100件目を表示

ケア

あの身体でどうやって生活してるんだろう?と思っていたが、いろいろ生活の知恵が出てきて興味深かった。手伝ってもらっているとはいえ、案外こぎれいに暮らしてるし。

リズのケア役割が気になっちゃった。仕事も看護師だし、ずっと誰かのケアをしていて大変そう。彼女の安まるところはあるのかな。

娘の10代のイラつきはみていて身につまされた。あんな風に私も人を傷つけていたのかな…。お父さんに優しくしようと思った。カラスの皿割ったり、マジでヤバいやつの可能性も捨てきれず、今ひとつ感動できませんでした。録音送ったのも結果オーライとはいえ、動機は黒いでしょ。チャーリーは娘の未来を信じられて満足しただろうけど。お母さんはムリって思ってたしなあ。

「私を捨てたのね!」とぶつけられるなら、その点については大丈夫なんじゃないかと思った。捨てられたなんて認めたくはないものだから。

まなざしの地獄

魂の贖罪と救済については、玄人・素人問わず多くの方々がきっと論じておられるであろうから、私は別切り口から。

どれだけ深く惨たらしい傷を負っていようとも心の傷は他人には見えない。

だから命を脅かすまでに深刻な極限状態にあるチャーリーの心を「体型」という誰の目にも見える形で表現したアロノフスキー監督の手法は非常に良かったと思う。

後述するがそれは「人々のまなざしという檻」を検査する試験紙にもなっていると感じた。

自らの命の終わりを悟ったチャーリーは贖罪によって魂の救いを求めるが、そもそも「罪の意識」は何故生じたのか?

チャーリーはアランを愛し、それによって「妻と娘を捨てる選択」をした。

それがチャーリー自身が考える罪であり、娘も妻も周囲の人々も大多数の鑑賞者も同様に考える事であろう。

しかし、それは本当に「罪」なのであろうか?

コーランでは4人までの妻帯が認められている。(4人を精神的にも経済的にも平等に愛せることが条件だが)

日本の平安貴族も正妻以外の妻を持つ事が公的に認められていたし、現代ではフランスを始め30カ国以上もの国で同性婚は法律として認められている。

時代や場所が違えば「常識」や「正義」は180度違う事も充分あり得るのだ。

つまりメアリーが「チャーリーがアランを愛すること」を赦し認めて、そんなチャーリーを丸ごと愛してあげられたならば、チャーリーはメアリーと別れる必要もなくエリーが捨てられることもなかったのだ。

社会学者の見田宗介は著書「まなざしの地獄」の中で、「私たちは他者の目を気にし、他者のまなざしを抽象化してそれに拘束される」という旨を述べている。

つまり「世間の目」や「社会規範」という実態の希薄なものを恐れて、それらの非難を受けないように自らを過剰に律してしまうのだ。

そのコントロールが出来なかった場合、罪悪感に苛まれ、心は傷を負っていく・・・。

その傷が心を崩壊させるまでに深まってしまうと、精神は修復措置として「別欲求のすり替え」でなんとか歯止めをかけようとする。

それが過食であったり(チャーリー)アルコール依存であったり(メアリー)宗教(アラン)終末思想(トーマス)他者攻撃性(エリー)であったりする。

リズですら、他者(メアリー、エリー、トーマス)を排斥してまでの過度のチャーリーへの献身によって自分自身の問題から目を逸らそうとしている。

しかし、彼らが囚われている罪悪感は本当にそこまで彼らを責める必要があるものなのだろうか?

彼らが命を犠牲にしてまで贖わねばならない大罪なのか?

フランスの思想家ミシェル・フーコーは「規律権力」という概念を提唱した。パノプティコン型監獄の事例が最も有名かと思うが、これは

①円形に囚人の収容室を配置し、中央に看守塔を設置する。

②看守塔はマジックミラーのように、看守塔からはすべての囚人が見えるが、囚人からは看守塔は常に見えるものの中に看守がいるかはわからないシステムになっている。

③囚人からは看守の存在が判断出来ないので、看守がいようといまいと24時間「今、監視されているのではないか?」という不安に駆られ、常に模範的行動を取ろうと自らを律してしまう。

というものである。

私達は「世間の目」というパノプティコンを恐れ、虚像に過ぎない「正義」「常識」「社会通念」という規律権力に服従してやしないか?

その規律権力が自分に向いた時、人は罪悪感に囚われてしまい、一定の限界を超えると依存行動に走ってしまう。

チャーリーはそれがたまたま過食だっただけだ。

また規律権力が他者に向いた時。

これが1番良くない。「自分は正しい」「こいつは怠惰で欲望に負けて罪を犯したどうしようもない奴だ」という意識が、他者への侮蔑や攻撃に繋がってしまう。

貴方は心が疲れた時、それを何で癒すか?嗜好品か?音楽か?

「映画」を癒しに利用してやしないか?それが「癒し」のうちは構わないが「逃避」になった時、人はチャーリーの容姿を非難したり嘲笑ったり侮蔑する事は出来ないと思うのだ。

人は誰だってチャーリーになる危険性を常に内包しているのだ。

「まなざしの地獄」で見田はとある犯罪者N.Nの「精神の鯨」とも呼ぶべき夢の話を紹介している。

「鯨の背の上で大海を漂流している『ぼく』は飢えて鯨に『君を食べていいかい』と聞く。鯨は『仕方無いよ』と答え『ぼく』は鯨をほんの少しだけ、また少しだけと毎日食べていく。3分の1食べたところで酷いことだと気付いて謝るが、鯨はもう死んでいた。そのとき『ぼく』は、鯨は自分自身の精神であったということに気付く」

という話だ。

チャーリーが暴食するピザはチャーリーの精神であり、暴食行為は緩やかな自殺だ。

食べるのをやめさせる手段は、ピザ=鯨が自分自身だと気付かせる事ではなく(本人は案外とっくに気付いているものだ。)大海の漂流から救い出すことだ。

「娘との関係の修復」や「キャプテン・エイハブの執念」は、乾いた大地への上陸という一縷の救いなのだろう。たとえそれが無人の小島だったとしても・・・。

この映画に込められた真の主題は

「他者への寛容」だと思う。

それがあれば、贖罪も救済も最初から発生しないのだ!

チャーリーは人を殺したわけでも何かを盗んだわけでもない。

アランを愛しただけだ。

理解と寛容があれば、悲劇の連鎖は起こらなかった。(同性愛の問題ではなくて、こいつが悪い!罰されるべきだ!と感じる事例すべてに応用して考えて欲しい)

理解と寛容があれば、人は「本当の自分」を正直にさらけ出せるのだ。

他人のまなざしを恐れることなく。

チャーリー自身は本質的に寛容な人柄だ。チャーリーの寛容が最後に若者2人を彼らの地獄から救う。若者達が救われた事によって、熟女2人もそれぞれの地獄から救われる未来もあるかもしれない。

チャーリーの辿り着いた小島は、大陸のすぐ近くにあって彼を取り巻く愛すべき人々を助けたのかもしれない。

チャーリーに対して嫌悪や侮蔑の感情が沸き起こる場合、自分が規律権力の囚人になってはいないか問い直す必要があると思う。自分の短い人生で刷り込まれた社会通念(だと自分が思い込んでいるもの)で、他者を断罪してはいないだろうか?

チャーリーの体型を試験紙として、折に触れ「自分の正義」を内省してみたいものである。

他者理解と寛容が、この世を地獄から解き放つ未来を願って。

数歩に過ぎないかもしれないが幸せな未来に向かって我々の歩みを先へと進めてくれる本作。文句無しの星5だと考える。

魂の救済ドラマ

巨漢のチャーリーは自力で動けないほど太っているため、必然的に室内だけで物語は展開されることになるのだが、元々の原作が舞台劇だと知って納得。物語は彼と彼の周辺人物の会話だけで構成されており、一見すると退屈しそうな感じなのだが、示唆に富むセリフや、個性的なキャラクターのおかげで最後まで飽きなく観ることが出来た。

チャーリーと看護師リズの関係、チャーリーと娘エリーの関係、更には映画冒頭で突然宗教の勧誘にやって来た青年トーマスの素性などが、物語の進行とともに徐々に判明していく。

監督は鬼才ダーレン・アロノフスキー。氏の作品は毎回凝りに凝った神経症的な映像演出に度肝を抜かされるのだが、今回はほとんどそういったテイストは見られない。盟友マシュー・リバティークのカメラワークも”お行儀”がよく今一つ覇気が感じられない。原作者が自ら脚本を書いていることもあり、おそらく敢えて映画的ではない作りにしたのかもしれない。

ただ、映像はともかく、死期が迫った男の心の闇に照射したドラマはこれまで一貫してアロノフスキーが描いてきた”孤独”というテーマに相関するもので、そこにはやはり見応えを感じた。

個人的には、チャーリーの過去の悔恨、娘との絆の再生、そしてラストの幕引きの仕方に過去作「レスラー」がダブって見えた。嘘ばかりをついてきた主人公が全てを失い初めて知った大切なもの。それを取り戻すための葛藤は正に「レスラー」のそれと一緒である。エモーショナルさという点では大分趣が異なるが、本作もある種の魂の救済ドラマという気がした。

本作のモチーフになっているメルヴィルの「白鯨」の使い方も、ドラマを深淵にするという意味では実に興味深く考察できた。

”クジラ”のような巨漢のチャーリーと彼を憎むエリーの関係は、「白鯨」におけるモビィ・ディックとエイハブ船長に照らし合わせて考えることが出来る。エリーは当然チャーリーに復讐しようとやって来たのだが、果たしてそれが出来るのどうか?本作は基本的にチャーリーの視点で紡がれる魂の救済ドラマであるが、一方でエリーの視点に立てばこれは「白鯨」になぞらえて観ることも可能である。

あるいは、宣教師トーマスの存在も「白鯨」との関わり合いで言えば興味深く読み解ける。「白鯨」の中には旧約聖書からの引用と思われる固有名詞が複数登場してくる。そういう意味で、この小説には宗教的なメッセージが込められていることは間違いない。それとの絡みで考えれば本作におけるトーマスの存在もかなり大きな意味を持つように思う。宗教によって救われる者、救われずに破滅する者。人間にとっての宗教とは何なのか?改めてそれについて考えさせられる。

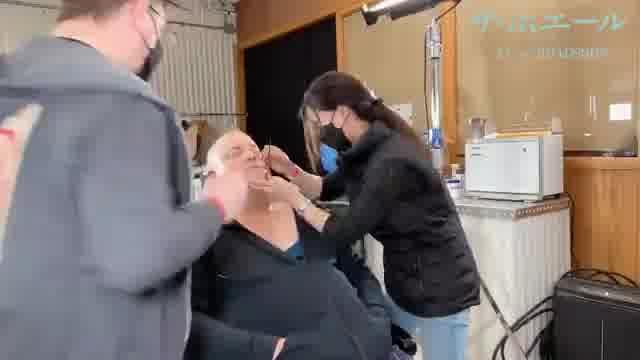

キャストでは、何と言ってもチャーリー役を演じたブレンダン・フレイザーのインパクトが強烈である。特殊メイクを施して体重272キロの巨漢に文字通り”変身”し、醜く太った体型を余すところなく披露している。若い頃はアクション大作で主演を張った人気スターも、今ではすっかり影が薄くなってしまったが、本作で見事に第一線にカムバックしオスカーを受賞した。これもまた先述の「レスラー」で華麗な復活を遂げたミッキー・ロークとダブって見える。

尚、フレイザーと言えば、彼が主演した「ゴッド・アンド・モンスター」という作品も思い出された。面白いことに彼の役所はその時とは真逆のポジションになっており、時の流れを感じてしまう。まるで狙ったかのようなキャスティングだが、両作品を見比べてみると本作は更に味わい深く鑑賞できるかもしれない。

何を伝えたかったのだろう? 価値観⁉️

家の中のシーンだけでこれだけのメッセージを伝えられたのは凄いと思いました。

私は価値観のメッセージと受け止めました。

例えば、お風呂掃除のこだわりで、毎日シャンプー容器まで洗う人がいたとしても、大半は綺麗だねってことに気づかれないと思います。

人それぞれのこだわり・価値観の違いかな?

同性を好きになる・子供を育てる・宗教政治を薦める・好きな人を陰で支える・誰かのために仕事をしてお金を稼ぐ

全て興味のない人からしたら何も感じないこと…

タイトルであるホエール

白鯨の小説を読んだ娘のエリーの感想は、

鯨に脚をもがれ復讐しようとしているが、鯨からしたらどうでもよいこと、興味など無い

世の中見えないところで、誰かのために一生懸命何かをやっているのかな?と思いました。それが価値観が違うと何も見えてこない…

余談ですが…

政治だけは価値観の違いと思わせてはダメだと思う

政府はきっと見えないところで、一生懸命何かをやっている人も多くいるとは思う。

しかしそれが見えない、日頃視えるように活動して欲しい。

選挙の時だけ一生懸命名前を出しても、何やっているかわからない政党・人に対して投票場まで脚を運べない、私みたいな者もいるため、陰でコツコツやるのではなく、しっかりとわかりやすく視えるようにして欲しい

復活❗️

生きる気持を全面に出して欲しかった…

身体を破滅させる心の闇と痛み

はやい話が、これは「感動ポルノ」だと思う

アカデミー主演男優賞納得の演技

ダーレン監督って元々A24作品ぽいのばかり

作ってるから相性最高なんだろうな!

この監督の作品はかなり人を選ぶ特異な内容ばかりで過去作品で苦手って感じるのなら絶対観るの辞めたほうがいいでしょうとしか言いようがありませんね。

主演の人が極限状況になる作品が多くて今回もレクイエムフォードリームやレスラーやブラックスワンみたいな流れを お約束のようにやりますが まあ暗くて重くて嫌な部分をリアルに見せる作品なのはいつも通りなんだけどラスト5分が強烈で

まあ予想した通りにはなるんですが演出と効果音の相乗効果で変な高揚感を味わえました。

あと映画が終わった時にこちらの感情が想像の範疇を超えるダメージのおかげで余韻が凄くてしばらく席から立てなかったです

あと主人公は身勝手でホモだちのせいで家族を捨ててホモだちが死んだからって過食になって太り過ぎて歩けないクズなので感情移入しずらいとは思います!

役者さんの演技も全員良くて 介護士の人が助演女優賞にノミネートされたのも納得

ダーレン作品は例外無く全部大好きだけど

今回のは過去作で1番好きです

涙腺崩壊レベルでいうと近年だとコーダと対峙のラストも凄かったけどホエールも同じくらい号泣でした

主人公にとってのある意味願っていた最高峰の終わりを迎えれて良かったとはおもいました!

宗教や神で人なんて救えねえよってのも良かった

人を救うのは人の心ってのは納得。

追加しますがラストシーンが強烈過ぎて二日間くらい頭に焼き付いてて 軽くPTSDみたいになってます

嫁は三日ラストシーンが頭から離れなくなってるって言ってましたよ!!!

だれだって、誰かを気にかけずにはいられないんだ。

魂の救済、とは

レスラー、ブラックスワン、などで名をあげているDアロノフスキー作

もとは舞台劇というだけあり、物語はほぼ室内で進む。場面展開、転換も少ない。

にも関わらず、圧倒的なダイナミズムで心を打たれる。

つまりはシナリオの重要性があり、俳優の演技、がそれだけ試される作品でもある。

まずはキャスティングの妙にもつきる。主演のBフレイザー。

プライベートなどでの問題から、メンタルヘルスに支障をきたし長らく表舞台から遠ざかっていた。

彼を支える看護師役のホンチャウの演技もよい。

人間の心理描写で、物語にここまでの強弱をつけられる。ということは派手なアクション、激しいカット割り、スピーディーな展開、などだけが映像作品の肝というわけではないのだな、ということだ。

冒頭から物語に入り込み、どのようなラストで終わらせるのか、と思いつつ。

鑑賞後の深い余韻。しばらく席を立てなかった。

死を前にする人間の肉体が、幸福であったという時間、記憶を凌駕するその瞬間を最後にみた。

涙とともに。自身忘れることのできない映画。

そういえばレスラーでもそうだったか。

そう生きることしかできない男の、死を前にした肉体の躍動を映し出したラスト。自身の幸福、栄光につながる破滅への跳躍。

Dアロノフスキーの、人間に対する深いまなざしがつきささる傑作です。

果たして自分は、過ちなく生きているのか、幸福に生きているのか、正しいとされる生き方なんてあるんだろうか。

"やっぱり一筋縄では行かなかった…"な映画

ダーレン・アロノフスキーの作品が苦手だ。

改めてわかった。

やっぱり、苦手だ。

テーマが深過ぎる…というか、宗教に絡めたストーリーが出て来た瞬間に、「あっ、もうダメだ!」となる。

ネタバレは見たくないけども、何の話なのか、ほぼほぼ分からない笑

ブレンダン・フレイザーは熱演だけれども…

だから、どうした?

*人生の終わりに気付いて後悔すること…山ほどあるわ!そんなもん!

死に際にジタバタしても、到底救われるとは思わない。

やり直せるものならやり直したいわっ!

きれいに死ねると思うなよっ!笑

*もしそんなのがテーマと言うなら、くだらない作品だわ…。ん?違うってか?笑

エレファントマンよりは明るい

人を愛し、信じて、前向きでいること

「おぞましい姿」をした主人公のチャーリーが、自らの死期を悟り、8年ぶりに娘と再会し向き合っていく1週間を描く室内劇。

最愛の人の死をきっかけに引きこもり、歩行も困難な程肥満化してしまったチャーリーに対し、序盤に感じるのは同情や哀れみでした。しかし、次第に明らかになっていく彼の心情や行動の根底にあるものを知るうちに、彼がとても前向きで、人を信じることを恐れず、愛に溢れた人なのだということを知り、ラストシーンは幸せに満ちた表情に感じました。

エリーの言動は客観的に見ると「邪悪」に見えます。それが真実なのかもしれません。

それでもチャーリーにとっては紛れもなく、優しく思いやりに溢れた聡明で美しい子なのだと、そう言うチャーリーの気持ちに嘘はないということが、エリーにも伝わったのだと思います。彼の愛が、彼女の未来に光を与えたと信じたいです。

たくさんの感情で涙が溢れましたが、まだ整理が仕切れていません。これからしっかり、噛み締めていきます。

全194件中、81~100件目を表示