ヒューマン・ボイスのレビュー・感想・評価

全24件中、1~20件目を表示

演劇と映画の融合を試みる実験的手法を楽しめるマニア向き

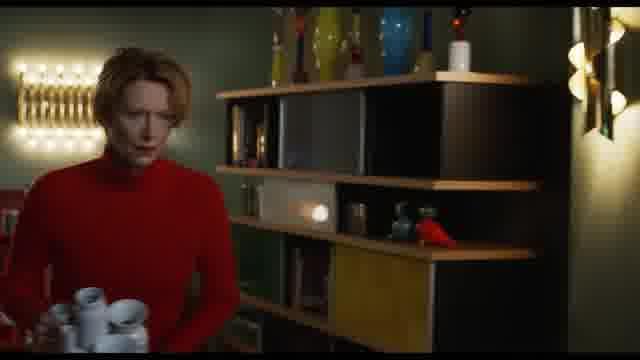

文芸分野の創作のほか画家や映画監督としても活動したフランスの芸術家、ジャン・コクトーが1930年に発表した戯曲「人間の声」を、スペインのペドロ・アルモドバル監督が翻案して実験的な短編映画に仕立てた。「ティルダ・スウィントンによる一人芝居」という紹介もどこかで目にしたが、一度だけ外出して買い物をするシークエンスでは店員との会話もあり、厳密な一人芝居ではない。それに、元恋人が飼っていて女の部屋に残されたという設定の犬も、なかなかに達者な演技でスウィントンをサポートしている。

元が戯曲ということもあり、撮影スタジオ内に作られた部屋のセットの壁(=パネル)の裏側を意図的に見せるなど、劇空間の虚構性が強調されている。女がかつて同居していたであろう男から冷たくされ、精神安定剤を大量摂取し、破壊衝動にかられていくのか、あるいは役にのめり込むあまり精神に変調をきたしている女優の役をスウィントンが演じているのか、どちらにも解釈可能だろう。演劇と映画の融合を試みるセットの点で、ラース・フォン・トリアー監督の「ドッグヴィル」「マンダレイ」を想起させもする。

本編30分なので、同じ日に日本公開となったアルモドバル監督の「パラレル・マザーズ」と併映かと思ったら、この一本で一律800円の鑑賞料金だとか。尺は短くても実験的な作品に価値を見出せるマニア向きという気がする。

赤を効果的に用いた映像設計、女性の人生の一端を垣間見せる物語構成など、約30分間に近年のアルモドバル作品の要素を詰め込んだ感のある一作

ティルダ・スウィントンのほぼ一人舞台といってもよい本作は、ジャン・コクトーの戯曲を原案としているだけに、演劇的な要素が非常に強い作品でもあります。

本作同様一人の女性を追った同監督の作品として『オール・アバウト・マイ・マザー』(1998)がありますが、何人かの人物が交錯する『オール・アバウト・~』とは一見作劇的には対照的であるかのように見えます。

しかし両作を見比べてみると、本作は明らかに『オール・アバウト・~』と関連している、あるいは『オール・アバウト・~』のその先を描こうとしている、という節があります。特に結末に至るまでの主人公の選択とその後の運命はかなり対照的なので、本作を面白く鑑賞した人はぜひとも『オール・アバウト・~』もご覧いただきたいところ!

本作のタイトルは一見ポップアートのような軽さがありますが、字体を構成している一つひとつの工具などは本作で重要な役割を担っているものばかりだし、それらがどう扱われるのかを知った後だと、このタイトルアートは意外なほどに重みがあることが分かります。

「ボイス」が題名に含まれているのに、ものすごく肝心の音声は観客には届かないというところも面白いです!

30分なのに観応えあり

タイトルなし

ジャン・コクトーの戯曲を基にしたロッセリーニ監督の名作『アモーレ』。その第一話「人間の声」でアンナ・マニャーニは我々に人間の真実を突きつけた。

ロッセリーニはカメラの前の素材をいかに扱うかという様式の美学を決定的に提示してみせたのだ。

ではアドモドバルはこの戯曲をどう扱ったのか。

ポップでカラフルなファッション、洒落た部屋の設え、斧、ワイヤレスイヤホンなどなど、もう見どころ満載。

ロッセリーニの『アモーレ』がアンナ・マニャーニのリサイタルであるのに対し、アドモドバルはティルダ・スウィントンの独り芝居に終わらせなかった。

リアリズムとイリュージョンという映画にまとわりつく矛盾と葛藤を感じさせつつ、アドモドバルはその矛盾を糧にしてラストでこう語る。「われわれは現実へと単に戻って行くことになるだけ」。

現実と映画があっさりと等号(=)で結ばれるとき映画は消滅してしまう。そんな不可能な一点をしっかりと見せるには、ティルダ・スウィントンの硬派な透明性しかいない。

アンナ・マニャーニのあの動物的な魅力に対抗できるのは、ティルダ・スウィントンしかいないよね。

【”貴方は必ず帰って来た。三日前までは・・。”恋人に捨てられた女性の見栄と本音の狭間にある怒り、哀しみ、無力感をティルダ・スウィントンが一人芝居で圧倒的な存在感で魅せる作品。】

- コロナ禍の中、ペドロ・アルモドバル監督がジャン・コクトーの『人間の声』を翻案した、電話での会話劇だけで展開するドラマ。 -

■スーツケースを取りにくるはずの元恋人を待ち続ける女性。

傍らには、主人に捨てられたことを理解していないイヌがいる。

元恋人を待つ3日間で1度だけ外出した女性は、斧と缶入りガソリンを買ってくる。

彼女は無力感にさいなまれ、絶望し、やがて理性を失っていく。

が、そんな時、元恋人から電話が掛かって来て・・。

◆感想

・元恋人に対し”機械人形みたいな私”と言ったり、ありもしない見栄を張ったりする真っ赤な服を着た女の愚かしさ、哀しさ、虚しさをティルダ・スウィントンが独り芝居で魅せる作品。

ー 真っ赤な服は女の情熱的で、激情的な性格を暗喩しているし、実際に彼女はその様な行動を取るのである。ー

・全ては舞台セットの中で進行していく。

<ペドロ・アルモドバル監督は、そんな彼女に部屋の中にガソリンを撒かせ、火を付けさせる。

そして、女は男のモノだった筈の犬を”ダッシュ”と呼び、燃え盛る舞台セットを後に、自由なる世界へと足を踏み出させるのである。

それにしても、本作のフライヤーも含めて、ペドロ・アルモドバル監督の豊かなる色彩感覚には驚かされるし、そのような中で真っ赤な服を着たティルダ・スウィントンの一人芝居が冴えわたる作品だと私は思うのである。>

スペイン巨匠監督が紡ぐ"現実から目を背ける女"が死者と対話する映画

同じペドロ・アルモドバル監督最新作『パラレル・マザーズ』と同時公開の本作。かたや恋人との別離後の僅か四日間でそれまでの四年間の甘い日々と比べ物にならないほどの怨嗟を溜め込んだ女性の魂の恨み節、もう一本は我が子と親友の子との産院での取り違えを悟った女性が真実を打ち明けるか悩み苦しむ姿に"過去の独裁政権の積弊を忘れるべからず"という政治批判の意思を託した社会派作品。同じ監督の手による作品ながら全く情緒の違う作品に仕上がっています。

奇しくも、現実を受け入れることを全力で拒絶する女性の、そして現実に苦悩しながらもそれを受け止める覚悟を示す女性の、それぞれコントラストの利いた2本になっているところが面白いところです。

"芸術のデパート"ことジャン=コクトーが1930年に発表した戯曲『 La Voix humaine(人間の声)』をアルモドバル監督が現代風にアレンジした30分の短編映画。

主演のティルダ=スウィントンのほぼ一人芝居で、監督初の英語作品とのことでございます。

原作は、5年間付き合っていた恋人から他の女性と結婚するために別れを告げられた女が彼からの電話を受けて疑い・絶望・愛の告白・非難を浴びせたうえ、電話のコードを首に巻き付けて自ら命を絶つ…というもの。

その原作の余情に囚われた展開に比べ、本作では未練のみならずその裏返しの憎悪すらも吐き出し切って一切の余韻を残さずに別の人間に人為的に転生しようかというぐらいの狂気的な意気込みを感じます。

別れた恋人の表象としてはただ電話口だけですが、それに対して彼女は言葉を尽くすのみならず斧(過去三日間唯一の外出の証)を彼の残したスーツに振り下ろし、全身全霊で己から彼の成分をデトックスしようとしているかのようです。

あるいはそれだけ吐き出し続けてもなお元恋人に囚われている自らの身を恥じて業火に晒そうとしたのでしょうか...。

良い

30分の感性的映像美。

悪くはないけどこれで800円取るのはどうなの?!

久々に普通の人間の役だと思ったらそうでもなかった

アルモドバルとスウィントンとは言え、、、

オシャレ♪

キレてます。

突然姿を消した男を待つやさぐれ女の話。

斧を買い部屋で待ちつつ荒ぶり始めた女の電話に着信が…。

倉庫の様な広~い部屋にセットのような壁という、ちょっと変わった家かと思ったら、鳥瞰でみせる描写とかをみるに、アーティスティックに表現しているだけで、実際はそうではない体なのかなこれは…。

やっと掛かってきた電話にブチ切れて、やば~い主張を捲したてたりもするけれど、まあ、言いたい気持ちは良くわかる。

しかしながらその中にも見える言いくるめられる弱さ…そして電話も切れてます(´・ω・`)

その後はイッチャッてる様でもあり、コロッと切り替わってしまった様であり、なんか中途半端なかんじもしてイマイチしっくり来なかった。

ポップなティルダ・スウィントン

全24件中、1~20件目を表示