ジェーンとシャルロット : インタビュー

「母が生きている間に、この作品で思いを伝えられた」母ジェーン・バーキンを被写体に シャルロット・ゲンズブールが語る初監督作

(C)Manabu Matsunaga

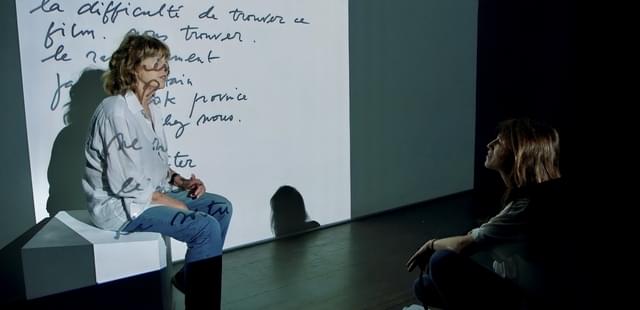

7月16日に死去した歌手で女優のジェーン・バーキンさんを、実娘シャルロット・ゲンズブールが映したドキュメンタリー「ジェーンとシャルロット」が公開された。

ジェーンさんはロンドン出身で10代から女優やモデルとして活動し、18歳で作曲家のジョン・バリーと結婚、長女のケイト・バリー(写真家)を出産。離婚後、フランスに渡って出演した映画「スローガン」でセルジュ・ゲンズブールと出会い、センセーショナルなカップルとして人気と注目を集め、のちにシャルロットを授かっている。ちなみに、ゲンズブールと破局した後、ジェーンさんは映画監督ジャック・ドワイヨンとの間にルー・ドワイヨン(女優)をもうけている。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

フランスを代表するアーティストとして、そして3人の娘の母としての素顔を、母ジェーンと同じく、映画や音楽などマルチに活躍するシャルロットが「母と一緒にいたい」「彼女の人生を理解したい」という思いから、娘らしく親密に、また時に遠慮がちに寄り添いながら撮りあげた美しいドキュメントだ。ジェーンさんの訃報の12日前、7月4日にシャルロットが映画.comのオンラインインタビューに応じた。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――あなたの初めての監督作です。女優としても活躍するあなたがカメラの裏側に回りたいという欲望は以前からあったのでしょうか? 母、ジェーン・バーキンさんを撮りたいというテーマ以外にきっかけがあったのですか?

はい、自分で撮ってみたい、そういう思いが芽生えた確かな瞬間はありました。それは私がアルバム「Rest」を作り終えた時に、ラース・フォン・トリアー監督に「Rest」のクリップを作ってくれないかと頼んだのです。彼は、今は時間がないから無理だけれど、代わりに撮り方を教えてあげると。いわゆるラースのメソッドと言えるような指示を細かく教えてくれたんです。

そのことがきっかけで、初めて自分で撮ってみようと思ったのです。ラースの指示で、自分が歌っている時は、歌詞に合う様々な映像の断片をアーカイブから引用して見せて、自分が歌っていないときは自分を撮る――そんなやり方を教えてもらって、初めて自分でクリップを撮った経験が非常に楽しくて。その後も何本かクリップを撮りました。

ただ、そこからすぐに映画作品を撮りたいという気持ちになったわけではありません。その当時、私はニューヨークに住んでいて、フランスと離れてしまったことで、母が恋しくなって、母といっしょにいるための口実として彼女を撮影をしようという話になったのです。ですから、当初は漠然としたアイディアしかなかったんです。この作品も劇場公開されることは想定していなくて、せいぜいテレビで放映されるぐらいかなと思っていました。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――この作品から母娘の親密な関係と同時に、母バーキンさんがシャルロットさんに遠慮するようなところも見受けられます。有名なご両親を持つことで、幼い時から活躍されていたシャロットさんは、プレッシャーのようなものを感じることもあったのですか?

私は12歳ぐらいから表現活動を始めて、もちろん両親がどんなことやってるかは知っていましたが、その頃は、ふたりが有名だからといって過度にプレッシャーを感じることはありませんでした。けれど、もう少し大人になってから自分自身に対してコンプレックス、同時にプレッシャーも感じ始めました。それは特に音楽面に関してです。父セルジュ・ゲンズブールがやってきた功績を知り、若く幼かった頃より、自分が音楽をやるようになった今の方が、プレッシャーを強く感じるようになりました。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――この映画の中で、ジェーンさんとシャロットさんの関係は母と娘であり、ある場面では姉妹のようにも見えます。思春期など、母親のジェーンさんに対して反抗期のような時期はありましたか?

残念ながら……と言えるかもしれませんが、私にはいわゆる反抗期がなかったんです。本当はあった方が良かったと思うのですが。12歳から活動を始めたことが影響していると思います。

私と母との関係は、友達親子のような面も無きにしも非ずですが、もちろん友達や姉妹とは違い、私はずっと彼女に対するリスペクトの気持ちを持っていました。今となれば母と3人の姉妹とともにいると、楽しく和やかな気持ちになるのですが、特に女性にとって、子どもの反抗期のように、人生のある段階で自分を拒否される経験をすることはある意味必要で、有益だと思います。私の場合は、その反抗期のようなものが、かなり遅れてやってきたかもしれません。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――ジェーンさんに尊敬の気持ちを持っていたということですが、それはもちろん母親としてだけではなく、アーティストとしてもそういった気持ちをお持ちだと思います。この映画が完成してのジェーンさんのご感想はどのようなものでしたか?

その質問には、まずは撮影がどのように進んだかを説明しなければなりません。まず日本でのインタビューから始まりました。実は私のインタビューに対して、母がちょっとショックを受けてしまって、もうやりたくないと言ったんです。自分が非難されているように感じる――そういう誤解をされてしまって。それで撮影を止め、約2年後にニューヨークで再会した時に、ふたりで改めて日本で撮った映像を見てみたら、それほど非難するような内容ではないと理解してくれて。映像もとても綺麗に撮れていましたし、母自身の誤解だったことが分かって、じゃあ続けてみよう、という話になったのです。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

その頃、母のニューヨークでのコンサートもあったので、それを撮ってみたりしました。しかしその後、コロナ禍となり私はニューヨークに、編集者はフランスにいたのでリモート作業を余儀なくされ、私がフランスに戻ってからはまたちょっと違う雰囲気になってきました。当初私は、母と3人の娘(姉のケイト・バリー、妹のルー・ドワイヨン)それぞれを3カ所に紐づけて撮ろうと思っていました。ケイトは日本、ニューヨークは私。ブルターニュやイギリスはルーにフォーカスしようと。でもコロナの影響でイギリスに撮影に行けなくなり、ルーからはこの映画は、家族のものというより、シャルロットとジェーンの作品であるという意見があり、ルーの出演もなくなりました。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

代わりにこの作品では、母と私と私の娘のジョーという三世代の関係が描かれることになって、母ジェーンのお婆ちゃんとしての側面も見せることができました。そして、母がこの作品を最初に見たのは、最初の編集が終わった段階です。私の夫である(映画監督の)イバン・アタルと一緒に見ました。その時にイバンがいろいろとアドバイスをくれました。最初はジェーンの日本でのコンサートシーンをたくさん入れていたのですが、イバンから「君が監督なら、もっとダイレクトでパーソナルな映像から始めたほうがいい」と言われたので日本のインタビューからスタートしたんです。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

母はこの作品をとても気に入ってくれたと思います。特に最後の浜辺でのシーンは感動してくれたようですし、これが私からの一種の愛の告白だということもわかってくれたと思います。私は監督として、母が嫌がるような、例えばあまりきれいじゃない自分が映っているとか、好きではないというシーンはカットするなど、そういう心遣いはしました。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――あなたの娘のジョーさんも出演する三世代の女性の物語でもあります。あなたが母親になって、母のジェーンさんから受け継ぎ、ジョーさんをはじめとしたお子さんたちに伝えていること、しきたりなどはありますか?

母については、時代ごとにいろいろな思い出があります。子どもの頃は優しく楽しいお母さん、というイメージだけでしたが、私が成長してからは、彼女の道徳観や彼女が受けてきた教育、特にイギリス生まれの彼女の英国的側面がとても気になっています。彼女はイギリスの両親から逃げるような形でフランスに渡り、母国よりもフランスの生活を好み、フランスも彼女のことを受け入れました。例えば私が小さい頃、母は私に英語で話しかけることもなかったんです。

ですから、私が英語を意識して話し始めたのは、かなり遅い時期からなんです。もちろん姉のケイトにとっての母語は英語だったし、ルーはかなり自覚的に英語を早くから学びました。私が母の英国的な側面を意識的に自分のものにしようとしたのが遅かったので、今、自分の中にあるイギリスのルーツ、そういうものを意識的に子どもに伝えていきたいと思っています。父セルジュ・ゲンズブールはロシアのユダヤ系移民なので、そういうルーツも含めた歴史や文化的な面を子どもたちに伝えたいのです。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

――今作でのご自身の監督としての手応えを教えてください。今後も監督作を発表する意欲はありますか?

また新しい作品を作りたい気持ちもありますが、今は自分が映画監督であるという意識はありません。特に今回のようなドキュメンタリーでは多くの想いを込めなければいけないし、同時に不安や心配も生まれてきます。また、非常にデリケートな手続きが必要になってくるのでそう簡単にはできません。ですから、今は下手なものは作りたくない気持ちの方が大きいです。

今回の作品は、最初からビジュアル的にもきっちりとしたアイディアがあったわけではなく、手探りに進めていったようなところもあります。私の好みの作品を参考にしたり、スーパー16のビデオ映像なども取り入れました。また、ドキュメンタリーですから、シナリオがありません。ですからどこに転がっていくかわからない怖さもあって。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

そして自分で全てをコントロールすることもできません。ある程度の準備はしましたが、やはり偶然が占める割合が多かったです。やりたいけれども、なかなか自分の思いを煮詰めるのは大変で。ただ、今作に関しては、撮り切ったといういうこと、この作品を撮ったことで、私にとっても家族にとってもずっと残るものを作れたということが非常に誇らしく、母が生きてる間に、この作品で自分の思いを伝えられたことがとても嬉しいのです。すべてが非常にパーソナルなことですが、その点で私は満足しています。

次の作品を撮ってみたい気持ちももちろんあります。もし次に撮るとしたら、フィクションとドキュメンタリーの混ざったような作品だと思います。けれど、今は歌手として、役者としての仕事がいっぱいあるので、シナリオを書いたり、リサーチしたりする時間が充分に取れないというのが実際のところです。

(C)2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms

(取材・文/映画.com編集部 松村果奈)