川っぺりムコリッタのレビュー・感想・評価

全211件中、1~20件目を表示

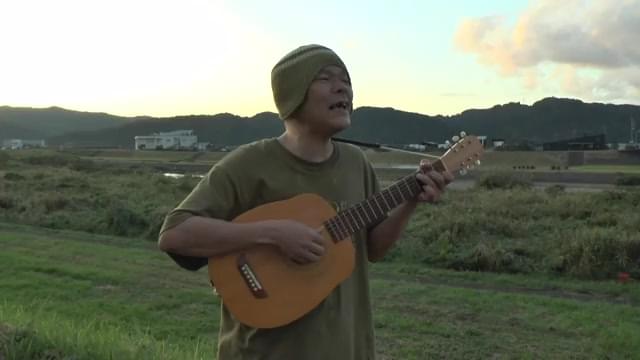

話さなくても、声だけでも

「ムロさんが出ている映画はおもしろい」と子どもたちは信じている。だから、本作に誘ったときも「観るみる〜」とすぐに乗ってきた。…けれども、本作のムロさん=島田は、いつもとちょっと違った。

いきなり「風呂を貸してくれ」とやってくる隣人。その頼み方は愛想のかけらもない。いつの間にかお茶碗にお椀、箸持参で登場し、風呂上がりのビールまでセットになっていく。

もしかすると、島田はASDかもしれない、と途中から思った。空気や相手の感情を読み取るのが下手、決まった手順にこだわりやすい。彼の図々しさは悪気がない。でも押しが強くて、ヘンでおもしろいと思われるか、不気味だと思われるかは相手によるだろう。

そんな彼をしぶしぶ受け入れる主人公•山田。山田は、埋めようのない大きな穴を抱えている。とにかく働かなければ生活が成り立たない。頼る人も戻る場所もない。周りと距離を置いてきた山田の生活に、強引に入り込んできた島田。2人でご飯と野菜(と塩辛)を食べているうちに、山田の世界は少しずつ広がっていく。

ハイツ・ムコリッタの住人は、それぞれに穴を抱えている。妊婦のお腹を蹴りたくなる大家の南さんも、結構あぶなっかしい。島田の穴はぼんやりとしているが実は深く、山田の過去を知った彼は突然距離を置くようになり、山田は戸惑う。そんないびつな彼らを取り巻く人々が、とにかくいい。島田の旧友、ガンちゃん(黒田大輔さん!)や山田の同僚の中島さん(江口のりこさん!)はそれらしいセリフもなく、特に親切なことをするわけでもない。でも、確かに彼らに寄り添っている。加えて、山田を背中をそっと押す上司(緒方直人)や福祉課の担当者(柄本佑)に加え、「いのちの電話」の窓口の女性(薬師丸ひろ子、声だけ!)の存在も忘れ難い。隣に誰かがいれば、穴をふさぐことはできなくても、少しだけ小さくしたり、うまく付き合っていくことは出来るのだ。

気づけば、荻上監督作品との付き合いは長い。監督の作品は「ゆるぎない女主人がいる」というイメージが強かった。ちょっと現実離れした世界の中に登場人物たちを放ち、クスリとする笑いや、ホッとする瞬間など、淡い感情をすくい取る。それが大きく変わった、と思ったのは「彼らが本気で編むときは、」だ。これは、喜怒哀楽がくっきりしていた。淡々と穏やかに/諦めて日々を過ごしているように見える人々の心の奥底に、たぎるもの。熱量ある感情をじわじわと描きながらも、監督らしいおかしみがあった。

そして、本作。さらに監督は進化した、と思う。もはや、軸となる「ゆるぎない」人物は登場しない。その代わり、彼らはひとときの異世界から現実に戻る必要はなく、普段の生活の中に、確かな手ごたえを手に入れていく。

むらさきの花、金魚、蜘蛛、そして新鮮な野菜たち。映画と自分の日常をつなぐあれこれも、うれしい余韻だった。そう言えば、子らに教えてこなかったな、と、胡瓜の馬と茄子の牛に乗って亡くなった人の魂がお盆に帰ってくる、という話をした。

子どもたちは、やっぱりムロさんをおもしろがった。そして、「映画観てたらお腹がすいた!」ともりもりご飯を食べた。骨つき肉って映画のほね(遺骨)を想像しない?と尋ねてみても「そうかな? でも、おいしいからいいや〜」と全く気にせず。そんな健やかさを、ありがたいと思った。

磐石のキャスティングで描かれるファンタジックな法話

決して軽くはないテーマが、のんびりとしてファンタジックな語り口に包まれて暗さや説教くささというえぐみを抜かれ、美味しい味噌汁のように沁みてくる。観終えた後、なんだか心がほぐされたような気分になった。

荻上監督が、NHK「クローズアップ現代」で取り上げられた行き場がなく葬儀をされない遺骨の話に着想を得て紡ぎ出した物語は、どこか死との距離感が近い。

子連れのセールスを方々で嫌がられる墓石屋の溝口。その勧誘方法のせいもあるだろうが、彼を拒絶する人々の態度はどこか、無意識のうちに死という必然の現象を遠ざけて忌む現代の風潮とも重なる。

亡き夫の遺骨をかじっていとおしむハイツムコリッタの大家、南。主人公山田の風変わりな隣人島田は、息子を亡くしているようだ。

山田が食べる塩辛は、ご飯の上に乗せればおいしそうで生きる喜びにも通じるが、工場で処理される様や、彼の父の遺体の話と並べた印象は、どこか屍(しかばね)を連想させ、そこについ不穏さを感じる。食べるためのいかの加工も遺体の話も、人間の生き死ににつながる当たり前のことなのに。

ろくでもない親から生まれた前科者の自分に、ささいな幸せを味わうことさえ許していなかった山田。ろくでもない父親だったと突き放しながら、親を突き放した自分への罪悪感も同時に感じ、そんな自分に彼は罰を課していたのかもしれない。

そんな山田が、図々しい隣人や風変わりなご近所に破られた心の殻の隙間から、彼らの抱える過去を知り、自分に小さな幸せを許し、父の死を自分のこととして受け入れていく様子に、心があたたかくなった。未亡人の南は彼に父親の葬式を勧める。弔いが残された者のためにあることを、経験的に知っているのだろう。

逃れられない苦しみを抱えていたとしても、誰かとの何気ないやり取りや美味しい食べ物の中に刹那の幸せを見いだすことは不可能ではない。

自分が幸せかどうかを、人は置かれた状況から判断しがちだ。そうではなく、空がきれいだとか美味しいものを食べたとか、そういった脈絡のないささいなことの寄せ集めこそが幸福感の正体なのではないだろうか。

何のためか分からなくてもやり続けていれば、10年たって初めて分かることもあると、塩辛工場の社長は言っていた。幸せも実はそんなもので、小さな幸せをこまめに拾い集めていれば、いつの間にかそれなりに幸せな人生になっているのかもしれない。

お坊さんがおだやかな声で語る法話のように、幸せのあり方や命との向き合い方を本作はさりげなく教えてくれる。

配役は磐石の布陣で、安心して見ていられた。

松山ケンイチは山田役のオファーが来たことで田舎への移住を決意したそうだ。ハイツムコリッタの人たちのどこかノスタルジックな距離感には、彼の実生活も反映されているのだろうか。

個人的に普段は癖の強さが苦手なムロツヨシだが、本作では抑えた演技で(監督からそのような演技指導があったらしい)、滲んでくる彼らしさも役柄に合っていた。

主要キャラ以外も柄本佑や緒方直人、ほとんどマスクをしている工場の同僚役の江口のりこ、たまたま南を乗せたタクシー運転手の笹野高史など、隅々までぬかりのないキャスティングが、ファンタジックな描写も多いこの物語に説得力と見応えをもたらしている。

崖っぷちを描きながらも微笑ましく優しい人間賛歌的な作品。独特な時間の流れを感じられ、これぞ荻上直子監督作品!

「かもめ食堂」(2006年)でブレイクし、「めがね」(2007年)もヒットした荻上直子監督作品の根底にある作風は、「時間の流れが違う」ということでした。どこかゆったりと優しい時間が流れている独特な作品となっているのです。

近年はそれほど映画で見ないな、と思っていたら、ようやく「THE荻上直子監督作品」の登場です。

しかも、タイトルに「ムコリッタ」と、仏教における「時間の単位」の一つが使われています。

1日は誰にでも平等に24時間となっています。

1日を24で割ったものが1時間。

ただ、「1時間=60分」という前提を変えることは可能です。

1日を30で割ったもの、それが「ムコリッタ」という単位です。

具体的には「1ムコリッタ=48分」となり、通常の時間よりは細かくなります。

ちなみに、「一瞬」を意味する「刹那(せつな)」は、仏教では「時間の最小単位」を意味します。

この「ムコリッタ」に「川っぺり」という言葉をかけ合わせると、どういう化学反応が生まれるのでしょうか?

川は台風のたびに氾濫し、川沿いで暮らす人たちは「日常でなくなる瞬間」と隣合せで生きています。そうした状況に常に脅かされギリギリを感じながら。

ただ、実は誰しもが、どこかしらでそんなギリギリを感じて生きています。

そんな私たちは、「ささやかな幸せ」を細かく見つけていったりすることで何とか持ち堪えられている面があるのです。

このような人間の本質的な面を本作は描き出すことに成功しています。

崖っぷちの厳しい状況を、どう乗り越えていけばいいのか、時にはユーモラスに語り掛けているのです。

本作は、出演者も何気に豪華で、さらに「荻上直子監督作品」らしくご飯がとても美味しそうにも感じられる、質素に見えながら贅沢な作品でした。

死の向こう、生きるとは。

誰かが亡くなると死について何かしら考える。自分の大事な人が死んだらとか、自分が死んだらとか、遺族のこととか、人によっては死後の世界についてとか、もっとシンプルに故人との思い出とか。

何度も何度も経験すると次第に何も考えなくなるが、逆に言えば、死について考えることの答えが自身の中で確定したからとも考えられる。

この作品は誰かが亡くなることについて、その死との向き合い方のドラマであり、そして、その先についてだった。

死に怯える者、再び会いたいと願う者、ただ静かに弔おうとする者、キャラクターによって反応は様々である。そこに答えなどない。永遠に悲しみ続けてもいいだろうし、なかったことのように振る舞ってもいいだろう。大事なのは、自分はまだ生きているということだ。

死の対極は生だ。

死について語るドラマでありながら中身は生きることを大いに讃える。特に食べるシーンの多さは印象的。

もちろん食べるとは生きる上で欠かせない要素度の一つだ。食べることは生きることと同義と言ってもいい。

泣いて笑って食べる。もうそれだけの物語だったのではないか。

ただ食べるだけではなくて、生きている者同士笑いながら生を噛み締めるシーンの連続は、人死の多い物語でありながら明るく楽しい気持ちにさせてくれる。

生まれる時と死ぬ時が刹那であるならば、その間の生は多くの人にとってもっと長い時間、ムコリッタである(実際はムコリッタよりずっと長いけれど)。

コメディ作品のように面白いキャラクターが多くて、それだけでも楽しかった(そもそもある意味でシュールコメディなのかもしれないが)。

特にムロツヨシ演じる島田さんはアクが強すぎて面白かった。

特に大きな盛り上がりがあるわけではないけれど、ゆるゆると穏やかに観...

田舎で人生と死を見つめ直していた!!

隣人のウザ絡みから始まりますが、田舎で人生や死について見つめ直すという目的は、達成している様に感じました。飯を美味そうに食べますし、川のせせらぎや夜の虫の音が綺麗でした。満島ひかりの「妊婦の腹を蹴りたい」という台詞は、結構ギリギリな感じがします。

印象的なタイトル、遺骨、生きるとは

タイトルのムコリッタが気になり調べてみると、

「ムコリッタ(牟呼栗多)」とは、仏教における時間の単位の一つで1/30日=48分のこと。

山田たけしが身ひとつで暮らし始め、閉ざしていた心を開いていく感じがほっこりする。

過去を知られた時の感情。

父親の遺骨に対しての行動。

役所の堤下さん、誠実な人だ。

遺品の携帯に残る番号へ電話した思い。

就職先の塩辛工場社長の優しさ、良いなぁ。

ご飯が炊けるのを炊飯器の前で待つ姿、美味しそうに白米を頬張り、少しのおかずとお味噌汁を味わう姿は、本当に幸せそう。

ハイツ ムコリッタの大家の南さんは、娘さんと2人暮らし、洋服が少し個性的で可愛い。

愛してやまない夫は亡くなり、遺骨を少しだけ瓶に入れて側に置いていて、正に骨まで愛している。

ヤギを1頭ペットのように飼っていて、鳴き声が可愛い。

平屋の長屋タイプで庭付1LDK、家賃お安め。古くて壁が薄くクーラーなし。

隣の島田さん、人懐っこくて、庭で野菜を育てている、自称ミニマリスト。

直ぐに山田さんのお風呂借りるし、茶碗と箸を持参してご飯食べに来るし、採れたて野菜を差し入れしてくれる。

でも、怖がりだし、過去の事は話さないし、亡くなった息子さんの事は、未だ気持ちの整理は出来ていないのかな。

溝口親子は、墓石の訪問販売をしている。

滅多に売れる事は無い。

食べ物の話が兎に角美味しそう。

久しぶりの売上で、上等なお肉のすき焼きを食べようとしている場面は、隣人の襲撃から一緒に食卓を囲み盛り上がる感じが楽しい。

子供達の遊びも面白くてファンタジーだね。

川っぺりでのシーンはどれも印象的。

遺骨について色々と考えてしまった。

死ぬ事、生きる事、その危うさ。

凄く印象に残る映画でした。

映画を観終わって直ぐに感想を書けず、少しですが、荻上直子監督や松山ケンイチさんのインタビューを読んだりして、自分なりの補足と咀嚼が必要だったのかも。

たまの曲「夕暮れ時のさびしさに」の歌詞がきっかけでお話になった。

タイトルは、国語教師の友達がつけてくれた。

荻上監督と松山ケンイチさんとの運命的出会い。

松山ケンイチさんに田舎暮らしのきっかけを与えたひとつ。

吉岡秀隆さん演じる溝口親子は、黒澤明監督「どですかでん」へのオマージュ。

心の電話の声は、薬師丸ひろ子さんのイメージが最初からあった。

映画の中で、2年前に亡くなった岡本さんがよく言っていた言葉「せつな、たせつな、ろうばく、むこりった」

刹那 (せつな)

怛刹那 (たせつな)

臘縛 (ろうばく)

牟呼栗多(むこりった)

退屈だった

友達でも家族でもない。でも、孤独ではない

感想

見知らぬ町で新生活を始めた訳ありの孤独な主人公が、周囲の住人たちとの交流を通して人生の幸せをかみしめていく様を、松山ケンイチの主演でほっこり描いた人情ドラマ。

クスッと笑えて、今の時代だからこそ、胸に沁みる。

友達でも家族でもない、でも孤独ではない新しいつながりの物語。

萩上直子監督が贈る、「おいしい食」と「心をほぐす幸せ」。

ほのぼのと人に寄り添ってくれる優しい作品でした。

小さな幸せを噛み締めるのが本当の幸せなんでしょうかね。

炊き立てご飯と味噌汁、塩辛、漬け物が無性に食べたくなりました!笑

ムロツヨシはこういう役合いますね笑

みんなですき焼きを食べるシーンは印象的で一度断ったのに全速力で戻ってくる山田には笑いました笑

満島ひかりの夫の骨を齧って、自慰するのはびっくりしました。

いのちの電話は薬師丸ひろ子でしたね。

ムコリッタ(牟呼栗多)仏教における時間の単位のひとつ

※僕金持ってませーん

※ご飯って一人で食べるより誰かと食べるほうが美味しいよね

※せつなたせつなろうばくむこりった

荻上直子監督は好きな監督だ。 「かもめ食堂」と「めがね」を見たことがある。 この映画では「ハイツムコリッタ」というアパートが舞台になっている。

動画配信で映画「川っぺりムコリッタ」を見た。

2021年製作/120分/G/日本

配給:KADOKAWA

劇場公開日:2022年9月16日

松山ケンイチ(山田たけし)

ムロツヨシ(島田幸三)

満島ひかり(南詩織)

吉岡秀隆(溝口健一)

江口のりこ(中島)

柄本佑(堤下靖男)

田中美佐子(大橋)

緒形直人(沢田)

荻上直子監督は好きな監督だ。

「かもめ食堂」と「めがね」を見たことがある。

この映画では「ハイツムコリッタ」というアパートが舞台になっている。

アパートは川っぺりに建っている。

ムコリッタ(牟呼栗多)とは、

仏教における時間の単位のひとつで、

1日24時間の1/30、48分を意味する言葉らしい。

プロパンガスのタンクに富山市と書いてあったので

舞台は富山市と思われる。

山田(松山ケンイチ)は刑務所を出たばかりのようだ。

イカの塩辛の工場に勤め始める。

社長の沢田(緒形直人)はとてもいい人のようだ。

ベテラン社員の中島だが、

これを演じたのが江口のりこだとは気づかなかった。

金がなく食うにも困っていた山田の部屋に、

隣の部屋の住人、島田(ムロツヨシ)が庭で栽培した野菜を差し入れてくれた。

山田はそれで飢えをしのいだ。

一文無しの山田は給料が出るまではお米も買えなかった。

島田の野菜の差し入れは頻繁になり、

そのたびに島田は山田の部屋の風呂に入り、

山田の炊いたご飯を食べ、

勝手にビールを飲むようになった。

最初は島田をうっとおしいと思っていた山田だが、

毎日のように食事を共にするようになった。

山田の炊くごはんが美味しそうで、

島田の作ったきゅうりがこれもまた美味しそうだった。

二人がきゅうりをかじる音が実にいい音を立てた。

人生のいちばんの楽しみはやはり食事だろうと思った。

山田は市役所から、

幼い頃に離婚して疎遠になっていた父親が死亡したので

遺骨を取りに来て欲しいとの通知を受け取る。

市役所の担当者(柄本佑)がとてもいいひとで、

仏をとても丁寧に扱ってくれていた。

このあたりの描写は阿部サダヲ主演の「アイ・アム まきもと」でも見たことがある。

遺骨をどうしようかと考えあぐねていた山田だが、

島田から「それがないことにしてしまうのはよくない」と言われ

遺骨を引き取ることにした。

この物語はその他に、

墓石の訪問販売をする父子(吉岡秀隆)と、

シングルマザーの大家さん(満島ひかり)と

2年前に亡くなった女性の幽霊などが登場し、

山田の日常生活を描いていく。

松山ケンイチは作品に恵まれていると思う。

もしかしたら作品の方が松山ケンイチを選んでいるのかもしれない。

評価はちょっと甘いかもしれないが

満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。

白いご飯って美味しいよね

罪を犯した人は自分の居場所を浮遊し道に迷うことが多くなってしまう。

生きているだけで面倒臭い世の中なんだから、せめて傍らに一人でいいから一緒の歩幅で歩いてくれる人がいればとても幸福だし、幸せに大きいも小さいもないと感じさせてくれる物語でした。

孤独死の定義はその“結果”を示すのでどんな気持ちで最期を迎えるかは誰にも分からない。市役所職員に死んでから喉仏の骨を褒められたっていいんだし、人生謳歌出来る人を私は羨ましいとは思わない。

閉鎖してる心には徐々にではなく強引なくらいの厚かましさが丁度よいんですね。山田を演じる松山さんの食べるという演技が上品じゃないからこそリアルで素晴らしかった。

野菜や塩辛、そしてお味噌汁が白いご飯の側にあるだけで人生充分なんですよ。

力まずに見れる

ムロさんが素晴らしい。心病んでる人ってこんなんだわぁ、って思えた。

ゴミが山積みになってるのが、フィクションすぎる。流石にあのゴミ山を市が放置する訳がない。

でも松山さんが涙するシーンは良かった。

なんだか変で、 印象に残る作品

図々しいイメージの島田(ムロツヨシ)は、

ささやかな幸せを見つけながら生きていると言います。

家賃滞納中の溝口(吉岡秀隆)の部屋から

美味しそうな匂いがするあたりは面白いです。

食べるのを一旦は拒んだ山田(松山ケンイチ)が

猛ダッシュして戻ってくるシーンが印象的です。

既に亡くなっている

紫色の服を着たおばあさんの姿が

見えるのは不思議です。

その他、父の遺骨が光っているように見えたり、

ラスト、ガラクタの電話機がジリンッと鳴って、

少年が指さす方向を見ると

変なものがあったり...

怖くない程度のホラー要素が面白いです。

常習的に上がりこんでくる島田が

塩辛だと思って食べようとした入れ物の中に

アレが入っていて大声で叫んだ時に、

お風呂に入っていた山田がニヤッとしたりして

面白いです。

『シックス・センス』(1999年)の設定では

赤はあの世とこの世を繋ぐ色でした。

今作は関係があるかどうかわかりませんが、

赤いイメージの大家の南(満島ひかり)が

一生懸命に生きている感じがしました。

『愛のむきだし』(2009年)でも

満島ひかりさんの自慰行為シーンがありました。

「いのちの電話」の声が薬師丸ひろ子さんだったというのは、鑑賞後に知りました。

塩辛が食べたくなった

―PFFスカラシップから羽ばたいた才能たち―①の2

荻上直子監督と天野真弓プロデューサーのトーク付き

バーバー吉野との二本立て

ムコリッタって、声に出したくなる類の響き。

川っぺりの語感と合わせてとてもいいタイトル。

まさか宗教用語とは。

よかったです、とても。

役者さんもみんな上手で。

ムロさんの絶妙に迷惑な人役は秀逸。

主人公もあんなに嫌がってたのに、だんだん待っちゃうようになってくの、わかるわかる。

心の機微がご飯シーンによく現れていて、飯島奈美さん、ほんとすごいなぁ。画で見せる飯力。

監督のトークによると、吉岡さんがスタイル良すぎて、最近のスーツだとダサくならなくて、自分の旦那の数十年前のスーツを引っ張り出して着てもらったら、「コレコレ」となったそう。

満島ひかりさん出演の作品、この後の石井裕也監督のも見るんですが、両方とも骨壷が…!

たまたまですかね。

同じ飯ばっかり食う映画NO1

やさしい時間

滑稽で静かで癒し

全211件中、1~20件目を表示