あの頃。のレビュー・感想・評価

全207件中、101~120件目を表示

大人がほろっとできる映画

この映画、もしかしたら青春真っ盛りの若い人が観てもまだそんなに響かないかもしれないですね。

でも若い時にバカな仲間とふざけたり、くだらないことで大笑いしたり、そんな経験がある人には刺さりまくる大人の映画だと思います。

けして今が楽しくないわけではないけれど、後先考えずに無茶できた若い時のパワーって懐かしい。アイドルオタクでもなんでも、何かに熱中できるって素晴らしいですもんね。

そんなわけで、僕には刺さりまくる映画でした。

まさに青春🌸

アイドルとファンの対比が見事

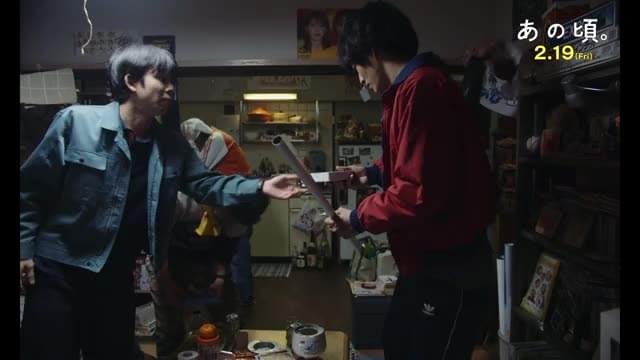

2004年という時代設定があり、当時のことは忘れかけていたが劇中の小道具を見るとその当時の空気を匂わせてくる。それでいて今とはかけ離れたまだアングラ状態の世界を肌で感じられる作りでいろいろと細かい。今でこそ握手会なんてものは当たり前にあって、地方に来てくれたりわざわざ東京にまで出なくてもいい時代である。

しかし2004年当時を考えてみるとアイドルに会うためには大都会に出なければならないし、握手会は厳正な抽選を経て得られるビッグイベントだったということを考えると当時の彼らのようながむしゃらに女の子を追いかけるという必死さがどこか物足りなくなってる気がする。

映画を見ていてなんだか懐かしくなったなあ。

そしてモー娘。からの一人のアイドルの卒業までを描いているのかと思いきやそのグループを追いかけたとあるファンの人生からの卒業も同時に描いている。コズミンはとても嫌な奴だけど、そんな彼がグループの中で一番オタクをしていたように見える。死ぬ時までアニメグッズに囲まれるとかある意味では理想の死に方かもしれない。

一方ではアイドルの卒業ライブ、一方ではコズミンのお別れ会。それを対比して見せてたのが面白かった。

何かに熱中するっていいよなあ。

日記を掻い摘んで読んだ様な

日記を掻い摘んで映像化した様な感じです。

後半に向けての盛り上がり的なものもないです。

なので没入観も共感する点も、ハロプロにハマってない私には日記を観てる様でした。

あと「コズミン」が主人公だよなあ、この物語。

視点は松坂桃李さんなんだけど。

ドルオタに捧げるではなくドルオタ“だった”人に捧げる映画

アイドルオタクを描いた映画ということで、ドルオタの僕はワクワクしながら見に行った。

確かに、あやや(アイドル)と初めて出会った時の感動や、あややとの握手のシーンなど共感できるところは様々あった。

オタクのイベントもまぁありますよ。(個人的に行ったことはないが)

それでも、現役オタクの僕にはどこか真剣を首筋に突きつけられているかのような感覚があった。

それは多分こんなことを言われているかのように感じたからだろう。

「お前いつまでオタクやってんだよ。今楽しいかもしれないけどお前の人生は前に進んでないぞ。早くオタク卒業しろよ。」

もしかしたら監督はそんなことを言うつもりはサラサラないのかもしれない。

オタクに対して最大限の敬意を持ってくださっているのかもしれない。

しかし、作品を見る限り伝わってくるものは早く前に進めという言葉のみであった。

なぜだろう。

まず一つあるのは剣のように自分自身、今の状態じゃダメだというのを頭の奥で悟っているからかもしれない。(もちろんアイドルオタクでも立ち止まらず夢に向かって歩いてる人がいることも添えておく。)

そして、もう一つは剣の人生にそこまでハロプロが寄り添ってないように感じるからだ。

ハロプロは剣に何を与えたのだろう?

“仲間”だけ??

剣の人生の転機にアイドルはいたんですか??

途中から剣とハロプロの接点が全くなくなってしまったように感じた。

オタ卒(オタクを辞めること)したならしたでそのまま最後まで貫き通せばいいのに最後に申し訳程度に道重さんが出てきたり。

結論としてはオタ卒した人がこの映画を見れば「あ〜あんなこともあったなぁ」と懐かしくなれるかもしれないが現役オタクの僕には正直辛かった。

この映画を見てオタク楽しそうだな、オタクになりたいな、そう思う人がいるだろうか??

多分いないと思う。

余計にアイドルオタクって「内輪ノリで、互いに傷舐め合って・・」というような偏見を受けないだろうか。

正直僕は客観的に見て「オタクキモ」と思ってしまった。

これは今泉監督作品の特徴でもあるが撮り方が全体的にリアルで、沈むような感覚でアイドルの華やかさアイドルを推す事の楽しさということが伝わってこなかった。

良かったのは、役者陣の演技とハロプロの音楽くらいかと

前半と後半の落差が…

ポップな『佐々木、イン、マイマイン』

生きてさえいれば

平坦。緩急なし。

「うーーん、まあ良かったのかな」という気持ちで映画館を後にしました

今泉力哉監督とTwitter

ラストカット引っ張り過ぎ 音楽に合わせるなかれ

今週は「すばらしき世界」かこっちかでちょっと迷ったが2年前の「愛がなんだ」があまりに良かったのでくだらないとは思いつつ今泉監督を選んだ。ハロプロに特に思い入れは無いのだが「桃色片思い」という楽曲に少し思い出があり映画を観つつつくづく感じたのは秋元48一派と違ってやはり関西ノリなんだなということ。日常会話にボケツッコミがあるのはもちろんだがちょっとした小芝居がすんなりできて受け入れられる土壌があるのだ。高校の文化祭といえば教室ごとに吉本新喜劇的芝居小屋がずらり並んでいたことを思い出させてくれた。作品的にはちょっと残念。ナチュラルなアドリブ芝居を引き出しつつ切り返しの細かいカット割りが今泉監督の持ち味では無かったのか?引きのワンカットで観せてしまうのは違う。

挫折を乗り越えるためには自分の「好き」を見つけること

生きがい、喜び、仲間、そして別れ。好きなものに夢中になることで得られる学びが詰まっている映画だった。

アイドルを好きになって、仲間と出会い、共通の話題で盛り上がる時間は大変麗しいものである。

しかし、アイドルは必ず引退する。

このままじゃいけないと思いながらも、応援してきたアイドルを、仲間との絆を失いたくないから手離したくもない。

そんな主人公、劔の葛藤を描いた描写に共感する部分が多かった。あややの壁紙を剥がそうとする瞬間に小泉が訪問するシーンは特に印象に残った。

最後にはオタクを卒業?して、一度諦めたバンド活動に復帰し、

「今が一番楽しい」という言葉まで言えるようなった劔の人生は素晴らしい。

ただ、もう一度バンド活動に向き合う一歩を作ってくれたのは紛れもなくあややであり、オタク仲間なのだ。

人生の困難を乗り越える上で、好きなものを持っておくことの大切さに気づかせてくれた作品だった。

青春に年齢は関係ない!!

私はアイドルに関して興味ゼロなのですが、若手実力派の松坂桃李さんの演技を拝見したく鑑賞しました。すごいなと思った部分はまず出てくる人物がどれもインパクトのある人ばかりで、逆に松坂桃李さんが浮いていているのが目立ちました。

中でも強烈なコズミンという威勢はいいがヘタレな男で、主人公の劔やヲタク仲間に対して悪態をふるまう。最初ヤなやつだと思ったが、後半、コズミンに「ある不幸」が起きてしまい彼に対する哀愁が一気に押し寄せてきました。作中彼は男としてやってはいけないことを犯すわ、ネットで暴言吐くわでどーしようもない男なんですけど、本当にヲタク一筋で孤独な人を貫いた人でした。

松坂桃李さんも結構思い切った演技をするなぁと思ったシーンは、ステージで手錠にブリーフ一丁のシーンが強烈でした。これを見たとき、「くだらねぇことやってるけど真剣だぞ」という制作側の意思が伝わってくる瞬間でした。他にも失恋した時や、年上のヲタク仲間との会話の取り方が上手くて、社交性を磨く勉強にもなりました。

雰囲気が懐かしくて、共感できるシーンが随所にちりばめられているので、気分転換に最適な映画でした。

予備知識なしで鑑賞しましたが、オタクの物語でもあるけれど友情や繋が...

予備知識なしで鑑賞しましたが、オタクの物語でもあるけれど友情や繋がりをテーマにしているのだと感じました。

2000年前半のハロプロを始め松浦亜弥ブームは今となっては懐かしいものです。

オタクあるあるを期待すると裏切られるかもしれません。

人によってはドン引きするかもしれません。

推しがきっかけで人生が幸せになることだって当然あります。

その逆もしかり。

登場人物に個性がありすぎて、会話のやり取りだけで胸焼けしそうになりましたが、最後ああいうオチにするなら、もう少し捻りが欲しかったです。

期待しすぎないで見るくらいがちょうどいい。

命が尽きる前に何かやり残したことはないだろうか、と考えさせられる映画でした。

途中冗長なやり取りが続くので若干眠くなりましたが。

「あの頃」に妙齢だった人なら感じられるこの味わい。

期待していませんでしたが、観に行って良かったです。

「あの頃」を悲劇でもコメディでもなく、綺麗も汚いも全部、リアル過ぎる事も誇張し過ぎる事もなく、夢物語でないけれど、かといって人生の不条理を嘆くでもなく、ただただ描いたような映画です。

「あの頃」に間違いなくあったもの、いた人、あった空気。

押し付けがましいメッセージや哲学が盛り込まれることなく、ただそこにそれが置かれていった感じ。

だけど、薄っぺらじゃない。

深すぎず浅すぎず。

登場人物もまったく同じ印象です。

だから、俳優さんは逆に演じ辛かったのではないかと思います。

仲野さんとライブハウスのマスターの人、上手かったです。

欲を言えば、握手会のあやや、本物見たかった~。

(期待させてからの、あの、似すぎず違い過ぎずのアレ!やられました。)

あと、オタクさんの踊り?みたいなやつや、ハロプロのコンサート、もっと見れると思いました!

狙いの客層に私がドンズバだからなのかも知れないですが、とても満足できました。

俳優さんも含めて職人一人一人が丁寧に仕事した上での一体感とか、緩急の「緩」の部分も計算して作ってある感じが本当良かったです。

オタクあるある共感しました

全207件中、101~120件目を表示