犬王のレビュー・感想・評価

全288件中、1~20件目を表示

怒涛、度肝、ど迫力!

今観てきたが一言で言うと「斬新」。

・日本庭園がライブ会場(鹿苑寺?桂離宮は時代が違うか。)

・書院が舞台装置に

・プロジェクションマッピング

・池泉の上を宙吊りパフォーマンス

・靄とベールにより犬王の舞に透明感

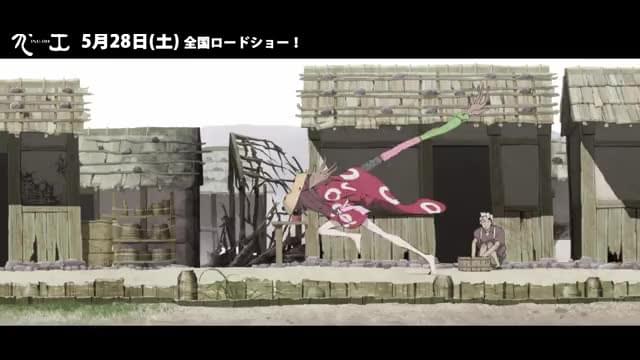

・ムーンウォーク、ブレイクダンス!

いやあ、様になってる。

ひょっとしたら本当にこういうのあったかもよ。

面白え!

単に生きるのでなく、

自分の表現をして生き切ることを、

自分が決めた名前であり続けることを貫いた友魚。

かたや犬王はなぜ?

ここはこれから色々見て考察だ。

映像表現、度肝を抜いてたなあ

世界に出したほうがいいよこれ。絶対うける!

✳︎途中、同じビートの曲が続いた時は寝てしまった。とても心地いいビートだった(笑

*誰かのレビューに「犬王はペコのようだ。」

あっ、ほんとそうだ!

映画と映画館の魅力を再確認した

歌詞字幕つきの無声応援上映に見直してみると、かなり印象が変わる。映画は一つの固定された芸術のようでいて、鑑賞の仕方によって大きく印象を変えるものでもある。実は映画はインスタレーション芸術に近いものかもしれない。

少なくとも『犬王』はそう。固定された作品芸術としても価値の高い作品だが、映画館でたくさんの観客と空間をともにすることで、より大きな力を発揮する。発声できればもっと異なる体験が味わえたのだろうなと思うのだが、今はしょうがないか。

公開前に仕事でオンライン試写で見た時と劇場体験を比較すると、明らかに別の次元の体験だった。パソコン画面で見ても動きの見事さ、美しい美術に音楽など、どの要素をとってもハイレベルだが、劇場では、異なるパワーを宿すようになっているし、歌詞の深みがわかりやすい字幕付きは物語の理解を助けてくれた。一回ごとに異なる体験をさせてくれるのが映画館のいいところ。映画館の魅力を再確認させてくれる作品だった。

今だからこそ体感したい「ロックな歴史エンターテイメント」!

平家物語は知っていたつもりだったが、「犬王」のことは知らなかった。

それは室町時代に「平家物語」が正史とされるタイミングで将軍・足利義満により歴史から抹殺されていたためだ。

本作では、そんな平家の忘れ去られた人々の物語を、森山未來が扮する友魚と女王蜂・アヴちゃん扮する犬王により、歌にのせロックに語ってくれるのだ。

見れば見るほど歌のセリフが伝わり味わいが増していく。

犬王と友魚がバンドとして名声を得て上りつめ、ライブが大舞台になっていき、ついには将軍相手にパフォーマンス!

この下剋上のような展開にテンションが上がる。

映画館の大音響のもと「応援上映」の時のように、ついつい身体をのり出したり歌い出したくなってしまう。

こんな「ロックな歴史エンターテイメント」を待っていた。

湯浅政明監督とキャラクター原案・松本大洋という稀代の才能が生み落とした傑作としか言いようがない。

ラストにおける時を超えた演出では、友魚と犬王の深い愛情物語に心を打たれた。

ジャンルや時代性を超越した、奇怪で爽快なる逸品

いやはや唯一無二とでも呼べばいいのか。これまで観てきたどんな映画とも違い、しかしながら単なる時代劇、幻想劇にとどまらず、どの時代やジャンルにも通底するテーマ性を帯びた一作とも言える。異才と異才が出会うとき、彼らは互いに人間の五感を超えた感覚で相手を見極め、そこで巻き起こる爆発的な可能性に身を委ねようとする。青年が琵琶を爪弾けば、奇怪な外見をした犬王はフレディ・マーキュリーさながらのパフォーマンスとイリュージョンで京の都を席巻。現代に受け継がれし平家物語が当時はもっと多様性に満ちたエンタテインメントだったことへの示唆は実に新鮮かつ痛烈だ。古今東西、人はあらゆる概念を枠にはめたがる。しかしあらゆる革命は頭で考えず肌身に何かをビリビリと感じ取ることから始まる。そこで生じた魂の震えこそが枠組みを壊し、いつしか時代を超えた普遍性を獲得していくのだろう。異才が集結して実らせた本作もまたその確たる証だ。

室町時代に実在し民衆を熱狂させた能楽師「犬王」の物語を、歴史的な考察を基にアレンジした「能楽」×「ボヘミアン・ラプソディ」のようなLIVEミュージカルアニメ映画!

本作は「壇ノ浦の戦い」に敗れた「平家の遺物」が海中に眠る室町時代が舞台です。

友魚(ともな)と父親らが、皇位の証である「三種の神器」の一つである「剣」を探しに海へ向かいます。

その後、友魚は都で琵琶法師と出会い弟子入りします。

一方、能楽師の息子で、「呪い」により特異な体つきをしている少年は友魚と出会い、一瞬にして魂が共鳴するレベルで意気投合し、自らを「犬王」と名乗ります。

この2人が、それぞれの才能を活かし、斬新なパフォーマンスを繰り広げ、室町時代の民衆を熱狂の渦へと誘います。

そして「犬王」は、前人未到の境地に達する度に、「呪い」から解放されていくのです。

このパフォーマンス自体は、現存する能楽が確立する前のものなので、アニメーションならではの斬新な表現が可能になるわけです!

本作の要となる「唯一無二のパフォーマンス」を生み出したのは、名作「夜明け告げるルーのうた」の湯浅政明監督。そして、キャラクター原案は、「ピンポン」の漫画家・松本大洋。

この2人は、東京アニメアワードフェスティバル2015 アニメオブザイヤー・テレビ部門 グランプリを受賞した傑作「ピンポン THE ANIMATION」以来のコラボで、「犬王」は、つかみどころのない「ピンポン」の主人公・ペコと性格が似ていたりと、斬新で独自性のある世界観を生み出すことに成功しています。

また、その音楽を手掛けたのは、「花束みたいな恋をした」「あまちゃん」などの大友良英。

森山未來(友魚)×アヴちゃん【女王蜂】(犬王)というアーティスティックな2人のコラボにより「能楽」×「ボヘミアン・ラプソディ」というイメージで「音楽と映像のシンクロ率が凄いライブ感の溢れるミュージカルアニメーション」でした。

野木亜紀子の脚本も骨格を大きく支え、97分という時間で室町時代にタイムスリップし当時の熱狂を感られる唯一無二の体感型の映画です。

びっくりした

原作は面白いのだろう。

アヴちゃんと森山未來さんの多彩さに★5つ

おはなちむずかちぃ

とても良かったが

犬王がまだ異形のまま、盲目の友魚と歌い踊っていた中盤まではよかった。

その前に犬王に都合よく不自由ない健全な両足が生えてきたとき、ん?とは思ったがとりあえず受け流した。

しかし、クライマックスの場面で足利義満の前で犬王が舞いはじめたとき、いつのまにやらあの片方は異常なまでに長く、もう片方は異常に短かった腕が健常人の長さ形とも左右対称なそれと変わらくなっており、さらに怨霊によって、犬王の父親が息子にかけた呪いをその身に返されて死んだことで、犬王が生まれながらに負い、彼のアイデンティティでもあったはずの身体奇形がそっくり消えて健常人と同じになり、そしてその後のパラレル的歴史展開として、義満のもとに召された犬王にとってその唐突な身体的変化が逆に何のハンディキャップにもならなかったのを見て、非常にショックに感じた。

琵琶は弾いたことがないが、その進化形の三味線は非常にロックな音色を響かせる楽器であると弾いても聴いてもかねがね思ってきたから、中盤の川原のステージで友魚が室町時代の人々が聴いたことがなかっただろうロックミュージックを琵琶によって奏で高らかにシャウトして歌い、犬王が類稀な身体表現力で異形の姿を操り踊ることで観衆を虜にしたステージはとても素晴らしかった(でもちょっとライブが長くて中だるみしたので、当時の建築なり服飾なり、京都の町の鮮やかで文化的なイメージを挟んでほしかった)。

そこに感動したこそ、最後、犬王のアイデンティティであったはずの異形の姿がすっかり失われ、見た目にはただの健常なに人間になってしまったのが悲しかった。しかも、彼は彼の異形を失っても、彼の芸にはおそらく影響がなかったようだった。

日本アニメのよくある展開で私が好きではないのは、例えばAKIRAや千と千尋の神隠しのように、登場人物がグニャグニャしたわけのわからないものに巻き込まれて、そこから出てきた時にはなぜかどういうわけか、巻き込まれた登場人物が改心したり、抱えていた問題がどういうわけだか解決してしまってヨカッタヨカッタの大団円になるところ。人智を超えた力によって何となくそうなって全部丸く収まるんじゃなく、理屈で納得させてほしいといつも思う。この犬王という作品の場合、犬王の呪いが解けて異形から健常の人の姿になったとき、彼が何を感じたのか、逆に失ったものはなかったのかをもっと知りたかった。異形だからこそあれだけ観衆をわかせた犬王なのに、ありきたりの健常な姿になってしまって何の苦悶も葛藤もなかったのかと。異形だからこそ盲目の友魚と仲良くなれた犬王だっただろうに、彼は本当はそんなに健常になりたかったのかと。

怪作な傑作に涙する

アヴちゃんの歌を

アヴちゃんの歌を聞くたくて視聴したのですが、本当にアヴちゃんの歌以外何も残らなくて戸惑いました。

登場人物達の描写はダイジェスト版かというくらい大雑把で説明もあまりなく、必死で推理しながら見るしかなかったです。そしてどんなに考えても分からない部分が多かった。

犬王の父親が死んで犬王の顔が戻るくだりはどう考えても分かりませんし、何より犬王と平家の怨霊・平家の怨霊とあの仮面に何の関係があったのかが分かりません。

平家の呪いではないとなると単に、平家の怨霊について人々に知らせると、成仏した怨霊が感謝の気持ちで犬王の身体を戻してくれる?ということなんでしょうか?そうだとしたら父親の死で顔が戻ったのが本当に分かりません。

説明が少ない割に友有の歌シーンなどは異様に長くて、その間は画面も代り映えしないし見ていて退屈という印象が強かったです。

妙に

狂乱なる琵琶ショー‼️

発想やストーリーは魅力的だが

エレキギター、ベース、ドラムは何処から鳴っているのか

最初の方はまあまあ面白かったし先の展開に期待も出来ました。

けど歌のシーンになってからは途端にトーンダウン。

曲が単調、なのに異様に長い、退屈だから一曲が長く感じたのかも、でも同じような単調な曲を4曲くらいだったか連続でやられた時は我慢出来ずにスマホをいじってました。

あと1番気になったのはタイトルにも有る通りエレキギターやベース、ドラムが鳴り出した事。あれは何ですか?イメージ?挙げ句の果てにはピアノの音色まで登場しちゃうし、どう言う解釈をしたら良いのか分かりませんでした。橋の上での演奏シーンでは琵琶と大きい琵琶みたいな物と太鼓しか居ないんだからそれだけで曲を演奏して欲しかったですね。

でないと観衆たちが実際にはどんな音楽を聴いて熱狂してるのか分からないですよ。

観衆達が鯨が何ちゃらとか歌い出す所も良くみんな知ってましたね。そう言うのが色々と気になって自分にはダメでした。

アブちゃんの歌や声優としての表現は良かったです。

全288件中、1~20件目を表示