ワン・セカンド 永遠の24フレームのレビュー・感想・評価

全31件中、21~31件目を表示

大国の芸術家

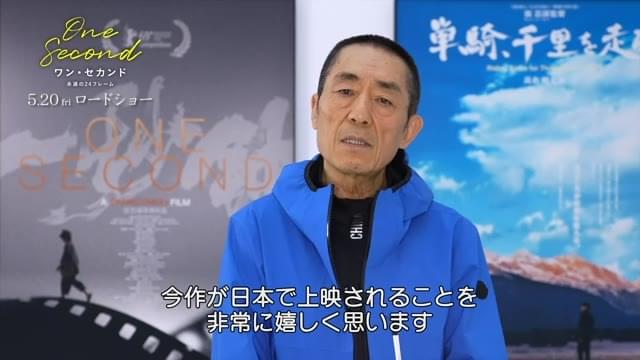

久々のチャン・イーモウ監督作品。

『妻への家路』('14)『グレートウォール』('16)『SHADOW/影武者』('18)と2年毎に作品は作ってはいるが、近作は武侠映画・スペクタクルファンタジー・歴史人間ドラマと全てジャンルが違っていて、私の中では油断禁物の監督となってます。

しかし、どのジャンルに於いても、今の中国映画界の傾向と戦略が見えて来るので、さすが中国映画界の第一人者と言われるだけの存在だとも頷けます。

で、本作はチャン・イーモウの原点でもある(歴史)人間ドラマであったので、昔の彼の数々の名作を思い出しました。

そして、監督としての衰えもまだまだ感じませんでした。

しかしオリンピックの総合演出などを任される彼の今の中国での立場を考えると、今もこの様な作品を作れる事に驚きを禁じ得ないですね。

そして、最近私は北方謙三の『史記(武帝紀)』を読み終えたばかりなのですが、本作の冒頭の砂漠のシーンがこの本の、皇帝劉徹の命で使節として西方の大月氏国(現在のパキスタン辺り?)を目指す張騫(ちょうけん)のエピソードにある容赦のない砂漠の風景を彷彿とさせるもので、あの風景だけで一気に作品に引き込まれてしまいました。相変わらず、映像に対するこだわりは昔と全く変わらない凄さを感じました。

この本は皇帝により人生を引きずり回された人々を描いた作品でしたが、本作は毛沢東の文化大革命の犠牲者が主人公であり、2000年以上前から50年前まで、中国って国はそれ程変わっていないという印象を強く感じられました。

更にパンフレットで得た情報ですが、本作はベルリン国際映画祭で“技術的原因”という説明で上映中止になったそうだし、本作のストーリーの核となる主人公の娘が映った1秒間のニュース映像を観たいという原因に、実はその娘は既に亡くなっていたというエピソードシーンは削除されれていたとか…、中国の検閲の厳しさが垣間見える情報だが、それをしてもこれだけの映画を作れるという事と、その監督が国を代表する監督だという事を含めて考えるに、やはりこの国の不思議な懐の深さも感じてしまう。

文革の時代に青春期を送った監督からすると、ある意味本作は文革批判の映画でもある訳なので、そういう映画を今作れる国でもある訳ですからね。

元々私はノンポリ気質なので、中国と中国人に対して政治的にどうこうという思いはあまり無いのですが、逆に日本という国や国民に対して不思議に思う事の裏返しの様な感覚で、中国と中国人に対して不思議に感じる事が多くあり、中国映画はアメリカ映画以上に興味深く観ることが出来ます。

以前から言ってますが様々なジャンルの映画に於いて、社会主義の国(中国)の映画が民主主義の国(日本)の映画よりも遥かにアメリカ映画のテイストに近く商業主義であり、日本映画の方が(国として)商業主義に振り切れず閉塞感と作家性の強い人間ドラマがやたら多く、国民性も共産主義の中国人の方が個人主義の印象が強く、自由主義の日本人の方が権威に弱く管理されたがる気質や特性が目立つという、矛盾した文化的特性が両国を比べると多くあり、余計に中国という国の文化や国民性に面白さを感じてしまい、中国から出現する多くの映画作家の面白さは、国体そのものと矛盾する面白さにある様な気がしています。

本作も検閲により、恐らくオリジナルとはかなり違った味わいの作品になってしまっているのかも知れないが、それでもチャン・イーモウの本質が大いに窺える作品であったし、相変わらず(ロリコン趣味の)女優発掘の名手なのも健在でした(苦笑)

私にとってはチャン・イーモウ監督が過去の人ではなく、まだまだ次回作に期待が出来るのを確認出来たことが、今回の一番の収穫でした。

うーん

何を表現したかったのか、今一つはっきりしないですね。フィルムを探す父親の苦労と愛情劇なのか、フィルム争奪を描くドタバタ喜劇なのか…。唯一、当時の中国における娯楽としての映画のあり方がよくわかり、田舎者の自分も公民館に暗幕を張って上映されていた映画をすし詰め状態で見たのを思い出し、ある種の郷愁を得た事ですね。

原点回帰

予告編で「死に別れた娘の遺影を追って旅する男の話なのかな?」って勘違いしてしまい、観に行ったら全然違いました。

あらすじには主人公の男の目的がすんなりとわかるように書かれていましたが、中盤まで全然わからなかったです……

序盤が人相の悪い男と孤児によるフィルムの奪い合いと騙し合いと殴り合いで終始して、「こいつら何してんの?」って感じ。

主人公の男に同情し、感情移入できたのがラスト15分くらいで、そこまで耐えに耐えました。

むしろ孤児のほうが主役かと思ったくらい。

つらかった。

最近は『グレート・ウォール』や『HADOW/影武者』みたいなCGバリバリなエンタメ大作ばかりな人になった印象のチャン・イーモウですが。

彼が日本軍やら、文化大革命やらの「大きな力」に翻弄される「庶民」を描いていた初期作品のような、原点回帰の小品でした。

中国礼賛とか多少の苛立ちをクリアして─

ビャンビャン麺

期待外れ、説明不足。

私の鑑賞予定に入っていなかった作品だ。しかし、昨日の朝日新聞夕刊映画欄の批評を読んで、観る気になった。自分でも何故だかわからないが、中国の文化大革命時代を背景にした映画に惹かれてしまう。思うに、私が戦争体験もなく、言論の自由が保証された民主主義国家に育ち、この映画のように苦難(文化大革命や貧困)を味わったことがないからだろうと推測する。それはそれで幸運なことだけど、偉大な芸術家や作品はこの日本から生まれないと確信している。生まれや生い立ちに恵まれなかった人は例外として。

さて、この映画を鑑賞して感じたことは、タイトルに示した通りである。新聞や雑誌の映画評は、ほとんど提灯記事(今の若者にはこの意味解るだろうか?)である。期待だけ持たせておいて、罪なものである。まぁ、この映画は合格点を与えてもいいだろう。但し、シニア料金ではの条件つきだ。

なぜ、主人公は娘が映ってるニュース映画を脱獄してまで探すのか。娘が生きているのか、死んでいるのか不明だ。おそらくは亡くなっていると思う。

映画の中でそれとなく説明して欲しかった。2時間も上映時間があるのだから。

舞台は中国の辺境らしい砂漠地帯だ。砂漠の景色が美しい。荒涼した砂漠を一人歩く姿は、人間の孤独を表現しているみたいだ。

良きフィルム缶上映の時代

映画と言う芸術に対するアンチテーゼなのかなぁ?

予告編を見て、あまり期待していなかったのだが『紅いコーリャン』の監督ゆえ見に来た。しかし、実は『紅いコーリャン』はよく覚えていない。ネット配信ゆえ再鑑賞しようと思っている。

劇中、人々が感動して見ている映画が『アナクロで何かおかしい』とこの映画を見る鑑賞者は誰でもそう感じると思う。だから、ひょっとしたら

映画と言う芸術に対して、この監督のアンチテーゼなのかと僕は感じた。極端な事言えば、映画なんかで社会は変えられないと言っているように見えた。

まぁ、彼を体制的監督として見る事も出来るが、ハチャメチャ(コメディ的要素もある)なストーリーの中にも、一つ芯が通っているように僕は感じた。『ニュー・シネマ・パラダイス』のリスペクト作品として見るから、薄っぺらな人情を描いた駄作と感じてしまう。そう、見なければ。

敦煌の砂漠に流れるウィグル系(中国語ではない)の言葉で奏でられる歌が、僕の心を洗ってくれた。涙がこみ上げて来た。終わり方はなんとなく分かったけど、おまけがあったって事だ。

暗い深刻一辺倒の文化大革命が、こんな軽佻浮薄な、コメディ人情劇の様な社会であった訳が無い。意味深な副題はネタバレになったり、誤解を与える。

かなりの名作かもしれないが、今の所わからないので。

こっちのチャン・イーモウの方が好き。

全31件中、21~31件目を表示