15時17分、パリ行きのレビュー・感想・評価

全69件中、41~60件目を表示

お見事

一気に見れた。

なんなんだろう…これを映画と呼んでいいものだろうか?

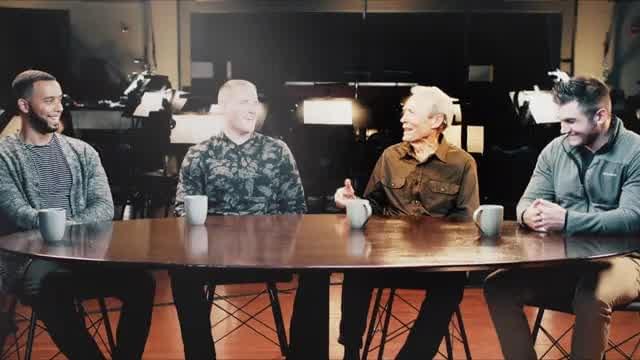

メインキャストの3人は、ご本人らしい。

役者ではないのだ。

なのに…画面に違和感がない。

どんな魔法を使ったのだろうか?

英語は演技がしやすい言語だとは聞くが、ここまで違和感のないものなのか?

本人達に照れも気負いもない。

カット毎のつながりも悪くない。むしろ同じ動作が出来てたりする。

エンドロールにボイスなんとかってのがコールされてて、アレが何のパーツを担ってたのか知りたくはあるのだが…。

役者じゃない人達に、役者と同等のものを要求し成立させた監督の手腕に驚く。

いや、ホントに。

今、思い出しても犯人に突進していったスペンサーの目は忘れられない。

気負いも恐怖もない。

捨石になる覚悟が常にあるわけもないだろうが、彼は躊躇なくその身体を銃口の前に投げ出した。

彼のその表情をチョイスしたのか、彼がソレをやったのかは分からないが、アレを本編に採用したのは間違いなく監督なわけで、どんな空気を作ればソレが可能なのか。

ホントに驚き、畏怖の念すら抱く。

物語自体も妙な構成で…。

彼等の子供時代から話しは始まる。

普通の少年達だ。

日本と違うのは銃というものに親しみがあり、軍人に対して憧れがあり、戦争という非日常が華やかな舞台でもあるかのような言い草をする点だ。

前出したスペンサーは、フランス大統領を前に、軍人よりも軍人らしく直立してた。

彼は、落ちこぼれで、その半生はオタクと言ってもいいんじゃないかと思う。もっと言うなら痛い部類に入る人間だ。

フランス旅行では、何気ないやり取りが延々と続くき、彼らの現在が紹介される。

品行方正なわけでもない。

かといって素行が悪いわけでもない。

どこにでもいる一般人。

それがスペンサー氏のスペックで日常だ。

彼が飛び出したのは「スペンサー、ゴー」の一言だ。しかも、何故そこなのかっていうくらい遅い。リアリティといえばそうなのだろうが。彼は友人のそのたった一言で、躊躇なく命を投げ出した。

偶然にも銃がジャミングしてて発泡はされず、彼は犯人に体当りをかまし突破口を開いた。

…ホントに社会派な作品だと思う。

この彼の生い立ちや言動を記録し観せる事は、暗にアメリカという国が不可抗力であれ何であれ、軍事活動を推進し、それが幼少期より刷り込まれてるっていう現実だ。

勇気はあったと思う。

ただ、彼のバックボーンからはヒーロー思考も読み取れる作りにもなってるように思う。

そんな事を無用とも思える旅行記を思い出しながら考える。何の為にあのシーンは必要であったのか?

どおして本人でなければならなかったのか。

単なる英雄譚では無い何かを考えずにはおれない作品だった。

本人で撮るところがすごい

あまりにテロが多過ぎて、その一つとしか認識できていなかった。

犯人でなく、取り押さえた側の背景がこんなものであったとは。

急いで選んだので、本人が演じているというのを、エンドロールで知った。すごい。

勇気と行動

この作品はあくまでも列車内で起きた事件に対して、勇気と行動を見せた3人のただの若者の物語であり、そこにテロリズムへの警鐘とか、衝撃的なドラマ性とかはほぼなし。

映画としても彼らのバックグラウンドストーリーがほとんどを占めており、幼少期はヤンチャしたり、大人になっても変わらず友人とスカイプで話をしたり、そして旅行に行き、観光して写真を撮って、はしゃぎ過ぎて二日酔い…などあくまでも普通の人々の普通の過ごし方をしていた3人が画面にいるので、ラストに向けた電車内のシーンは緊迫感が高まる。

「ほんの少しの勇気と行動が誰かを救うかもしれない」という勇敢な若者たちのストーリーをきちんと描いた映画。

ここで評価が分かれるのは、実話ゆえに展開としては淡々としていることと実際に本人たちが演じている再現ドラマのようだということ。

実際の事件を本人たちが演じるということは映画制作的には新しい試みとも言えるし、実話なのでドラマティックな展開はない。

この辺が評価が分かれると思う。実際に事件に遭遇した人間がそれをやるというのは感動的なのかもしれないが、個人的にはそこまで意義は感じなかったかな。

ただ、イーストウッド監督がこの勇敢な若者たちの物語を映画としてあらゆる世代に伝えたいという想いは大なり小なり感じられたのかなと

14時05分の回で見ました

事件の当事者を本人が演じていると聞いて驚いたが、ラストの表彰式の実写映像に至ったところで合点が行った。同じ顔の面々がそこに居並ぶのを見て、本編からすんなりつながるのだ。

核となる事件そのものは短時間の出来事なので、どう映画にするのかと思っていたら、いきなり小学生の頃のエピソードから始まる。なるほど、テロ事件が起きた時間から逆算して、その場に導かれた3人の運命の転変を俯瞰して見せる構造かと。

彼らが偶然その列車に乗り合わせなかったら大惨事になったかもしれない(事実同年の11月にはパリで同時多発テロが起きて130人が亡くなっている)。落ちこぼれのレッテルを貼られていたような人間も、何かのきっかけで重要な役割を担うこともある。そうした運命の不思議を際立たせるために、それ以外の日常の描写を重ねていく手法は間違ってはいない。

クリント・イーストウッド監督はこのところ、老齢にしてどの映画にも堂々たる演出力を見せている。既に確固たる文体を手にしたと言ってもいいと思う。

演技力に!

たまたま車両に軍人が乗っていて、迅速かつ的確な行動でテロリストに立ち向かい、人命救助をした!という実話。

本当に迅速過ぎたし(本来ならとても素晴らしい事である!)、事実に映画的要素を肉付けするという部分では、やはり物足りないし、弱さがあるなぁと思います。

でもフィクションし過ぎず、大袈裟にやらなかったのもある意味評価できるかなと。

本人…と思いながら観ると、全員演技が上手すぎる。

子供時代のストーリーは特に回収されてはいないが、映画的に魅力のある本人を演じてるというのは、なかなか不思議な感覚でした。

オーディオコメンタリーやメイキングがあるなら是非観たいです。

うーん

役者が本人なのはすごいけどシンプルに面白くないなぁ

イーストウッドの他の実話系は好きだったから、多分題材が悪いんじゃないかと思う。これ必要なのかなぁと思う観光シーンが終わってやっとメインの列車シーンだ!と思ったら予想外に犯人が一瞬で取り押さえられる。

そしてあっという間にエンディング。そりゃ三人ともすごいけどさ、映画にできるような内容じゃないよ。世界仰天ニュースレベルだよ。

退屈な内容に意味があるとは。

90分という、短めの映画の中に、まぁ恐らく短い事件をどのように映画に入れてくるのかと思っていたら、初めの60分間くらいは、親友3人の馴れ初めと、ヨーロッパ旅行が延々と流れていく時間に、退屈した。

事件のことも、映画のこともあまり知らずに見に行ったせいか、3人の演技は全然普通だし、息がぴったりあっていてすごいな、、、誰だろ。と思ってみていた。

ヨーロッパ旅行の合間にも、サブリミナルに事件のシーンがカットインしてきたため、深刻な事件だったんだなぁと思ってみたあとの後半戦、事件自体は解決し、3人に栄誉が与えられたシーンで終わる。

なんだこれは。正直思った。事件の解決方法や、3人の気持ちの変化が、馴れ初め~事件が終わるまでに表現されていて、初志貫徹の素晴らしいストーリーだとは思ったものの、前半の退屈、事件の単純さが入り交じり、いい映画とは思わずに終わった。

エンドロール、早めに帰らなくて本当によかった。

ん?3人のキャスト、同じ名前…

3人とも、本人であることに最後に気づいた時鳥肌が凄かった。

それならば、3人の息ぴったりさも、実際の映像シーンの荒い映像も理解できる。

実話だが、ドラマチックにするために少し手を加えたという注釈も、なんだか心温まるものであった。

この映画は、単純にストーリーとか演技とかでは測れない、本当の実話だった。ので、点数は甘め。

ハドソン川の奇跡は本当に感動したが、さすが、としか言いようがない。

事実を再現しても映画にならないということ

タイトルの列車に乗ったら、テロと遭遇して、一念発起ししてやっつけた、そういう映画。

で、それを、本人が再現している・・・

となると「映画」なんだかどうかってことになるのだけれど、映画としては、そこんところだけでは映画にならないので、その前にお話があります。

でね、その前のところがあまりにツマラナイ。

工夫も何もない。

たしかに、一市民の青年三人(でも、ふたりは軍人)の若い時ってそんなに面白ことなどないだろうが、それをみせられて「映画」にならない。

結果として、彼らの英雄的行為を再現するだけの取り組みになってしまい、最近の実録映画ばかり撮っているクリント・イーストウッド監督の中でもいちばんツマラナイ作品になった、と思います。

あなたはとっさに動けるか?

誰しもヒーローのように常に緊張し、そのことばかりに対応しているわけではない。退屈で平凡な日常が人生のほとんどの時間だ。

だからこそ「イザ!」という時に、英雄的行動のスイッチを弾き入れ、瞬時に自らを切り替えることがどれほど難しいことなのか。。。

続く観光シーンに退屈を感じている人ほど(どっぷりつかっている人ほど)、そしてその後の決定的瞬間に興奮した人ほど(イザというとき冷静でいられない人ほど)難しいのではないかと感じる。

もちろんたいがいの人がそんな具合のはず。

本作品は、それら落差を見せつけることで現実を体感させることが、喚起することが狙いの映画と鑑賞した。

これがまたシンプル極まる仕組みながら、毎度キレキレの手腕を見せるイーストウッドに脱帽。

本人出演もカッコ良すぎず、むしろ好感を持つ。

障害じゃなくて、運命

昨今、男の子によくある特性が発達障害と呼ばれたり、

男性ホルモンの内包する暴力性が、社会にとって悪しきものであるとして否定・排除されたりと、

男の子にとってはとにかく受難の時代である。

男性が男性として存在すること自体が否定されているようである。

けれどその暴力性も、道徳心や倫理観、信仰心と合わされば

こんなにも皆の役に立つものになる、というより

男の子の暴力的特性というのは、本来こうやって社会で用いられるためのものなのであると、はっきり説明している。

平和のための道具になりたい、という

彼の無私の祈りの美しさに泣いた。

最後のシーン、なぜか平昌オリンピックでメダルをとった

日本女子カーリングチームが、地元の北見市に凱旋した時の

場面が浮かぶ。

チームに参加するに至るまでの、それぞれの経緯。

オリンピックでの試合内容。

映画も、本人たちの意志や努力もあるにはあるけれど、

それよりも支配的なのは、運命というものは予め決められていて

誰もがそこへ向かって動かされているだけという

キリスト教の予定説の世界観である。

もう決まっているのだから、人は何も迷う必要はない。

やることは、ただ自分の運命を信じるだけ、なのである。

定められた運命へ向かって動く人生が描かれている。

叩かれがちな、男の子が生まれ持つ特性もまた

善悪の裁きや人智を超えた、この世で何らかの意味のある

運命の一部なのである。

その運命をこうして俯瞰的に、全肯定的に描くことで

アメリカの男の子、息子たちへの愛という

監督の偉大な父性も感じられる。ほとんど神聖なものの域である。

愛するとは、運命を肯定することである。

映画館を出た時、同じ回で観ていた他の観客のカップルの

男の子の方だけがとても感激していた。

男の子は、自分の生に何か意味があるということに

憧れるのでしょうね。

セルフィ

「父親からの星条旗」や「アメリカン・スナイパー」でのヒーローと違って、この映画のヒーローは心の暗さが表面に出てこない。子供の頃はいろいろと悩んだけど、成長して克服していく。

自分で自分を演じることにもためらいがないように見えた。3人とも表裏がない素直な性格なのだろう。女の子には淡泊。そういう素直さが英雄的な行動を可能にしたのだろう。

観光旅行の場面が若者の素人っぽさが強調されていて面白かった。自撮り棒で自分を獲るセルフィが好きな若者。女の子をナンパする場面はアマチュアがプロを相手にしている感じ。ホステルで部屋を案内する女性を下から見上げたシーンのカメラもおどおどした感じで、若者の視線を意識した感じ。

幼少期も青年期も鬱屈していたにせよ、周囲に反抗することなく育ったように描かれていたのが気になった。

よかった

幼馴染の友情物語がとてもよかった。テロリストとの戦いがほんの一瞬だったのだがめちゃくちゃリアルだった。3人でリンチみたいにしているところがよかった。

観光場面はいくらなんでもというレベルで退屈だった。

3人の英雄の話。

これは、実話を本人たちがドキュメントや再現VTRとして出演したものだと思ってみるとちょうどいいかんじ。

サクラメントで育った3人の悪ガキ。小学校でもたびたび校長室に呼ばれ、親も呼び出されるようなタイプ。

そのアメリカ人3人がヨーロッパに行って単純に旅行を楽しむ。ローマ・アムステルダムとドイツ、その後はパリへ特急で向かう。

その車内で銃を持った男が暴れ出すが3人によって取り押さえられる。他の乗客で撃たれた人もいたが、軍隊内で学んだ止血方法を実践し、救助を待つ。

銃乱射事件が重要ではなく、その時に役立ったことはそれぞれの生い立ちや学習したことがそこにつながっている。その描き方はウッド監督さすが。

中心の3人は実際の3人だが、役者でもないのにリアリティあるお芝居、いや芝居ではなく再現しただけなのか。

こういう映画の作り方もあるんだ、と思った。

派手さはない、でも印象に残った

絶景も華麗なスタントもイケメン美女のラブシーンもない。

途中の旅行シーンはまるで映画というより紀行番組かホームビデオのようで、ごく普通の人間のごく普通の日常ばかりを映している。

でもそんな彼らがひとつの悲劇を阻止した。それが偶然なのか必然なのか神の導きなのか。この映画は実話を元にしたドキュメンタリーだそうだが、現実は小説より奇なりとはこのようなことをいうのかと思った。

実話という完全武装

「ハドソン川の奇跡」でもちらほらと本人出演や実際のシチュエーションに限りなく近付けるまさしく現実の完全記録のようなことをしていたが、今回もその完全記録さが、主役に本人出演というネクストレベルへと進んだなぁという印象。

ただ映画としてどうか?という評価が非常に難しく、物語は本当のことであるためケチのつけようがない。人の人生に対して「ここが面白くない」なんて言えないし(笑)

映画の話の流れでは、幼少期から運命の瞬間に至るまでの経緯が淡々と描写されている。

幼い頃からシングルマザーの家庭だから子供に問題が起きやすいなどという偏見を受けたり、自由奔放な性格のため周囲の大人から冷ややかな態度を取られたりと、世間のレッテル貼(こうあるべき、こうでなければ変という型にはめようとする風潮)に逆らってきた、戦ってきたという描写がある。だからこそあの運命の瞬間に動くことが出来たのか?というとそうではなく、彼らが幼い頃からの夢であった「人を助けたい」という思いと、軍の訓練を受けていたからこそのような気がするのである。

「アメリカン・スナイパー」ははっきりしたメッセージ性があり映画的な演出もそのメッセージに向かって洗練されていた。

「ハドソン川の奇跡」はクライマックスがチープなCGの検証映像だった(これ以外にやりようもないが)のが少し物足りなかったが、間違えていること・人に対して「それは間違っている!」と上から抑えつけるのではなく、優しく愛がありちょこっとユーモアを交えるという大人な解決方法に感銘を受けた。

本作はというと完璧だしケチのつけようがないし、ラストの当日の映像への繋ぎ方なんて違和感が全くなくすごいのだが、、、強いて言えば味付けがない。映画としての雑味、旨味がないといったところであろうか。なんだかものすごくオーガニックで健康的な料理を食べた後の物足りなさに近い(笑)←私個人の偏見です。

ジャンクフードも好きな私には正直に言って物足りない!!(言ってしまった)

主人公の幼少期から15時17分発の電車に乗ったその日

一生懸命やっても、親からも教師からもクラスメイトからもがっかりされてしまう嫌がられてしまう不甲斐なかった子ども時代。幼い頃から夢見ていた夢にあともうひとつのところで手が届かなかった過去。人を助けたい、単純かもしれないけれどその青年にとってはとても大きな夢で、自分を誇りに思うための大切な夢、そんな夢が叶った。怪我人はでたけれど犠牲者はでなかったから言ってもいいかな?…良かったね、おめでとう!あなたは凄い人だよ素晴らしい人なんだよと、男性に言いたくなった。電車内から無事な乗客が続々と降りていくときの彼の顔、なんとも言えない観て感じてほしい、私は泣きそうになった。彼の今までの努力も悔しさも全部報われた気がした。彼は今何をしているんだろう、幸せかな?

全69件中、41~60件目を表示