ラストゲーム 最後の早慶戦のレビュー・感想・評価

全3件を表示

タイトルなし(ネタバレ)

へんてこな考え方をする憲兵がいたから、ラストゲームをしなけりゃならなかったではない。

野球はアメリカの国技ではない。

南北戦争時代の「軍隊」が考えた娯楽である。イギリスのクリケットが形を変えたスポーツと見て良いのだと思う。日本人はクリケットのルールはほとんど知る者はいないだろうが、世界的には野球の競技人口よりも、クリケットの方が遥かに多い。

野球人口は82億人いる地球人の3000万人だそうだ。一方!クリケットは3億人もいるそうだ。

言うまでもなく、クリケットはイギリスの国技である。

ついでに言うと、相撲は日本国の国技ではない。

野球の権威を私学の両校の看板にしたいのは分かるが、些か、島国根性が否めない。そもそも、だから、脱亜入欧なんて言われる。

まぁ

日本の私学大学の悩みはノーベル賞を受賞した者が一人もいないって事だろうね。

結局、試合は15分。

最後の早慶戦

若い時に高校時代に慶大に行きたかったので,この映画は私事ながらも特に思い入れが深い映画だったのと,今更ながら今も🇷🇺ロシアと🇺🇦ウクライナによる戦争が続いてるのでこの映画を見てより一層,戦争の無意味さと残虐性・悲惨さとあとそれらと対極の平和の尊さを今更ながらしみじみと思った。

学生野球は遊びではない、教育だ

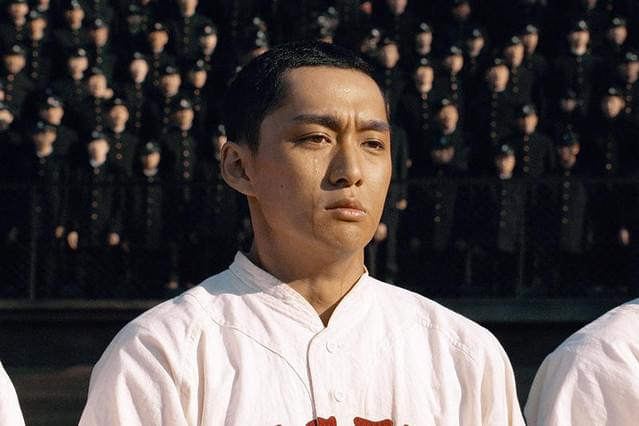

映画「ラストゲーム 最後の早慶戦」(神山征二郎監督)から。

なぜ、涙が出てくるのか、わからなかった。

単に、早稲田と慶応の多くの男子学生たちが、

相手チームの校歌や応援歌を歌うだけのシーンで・・。

主役は、もちろんプレイしている選手たちであるが、

それを精一杯応援している学ラン姿の青年たちに、

うまく表現できないが、胸が熱くなった。

それをメモした台詞から選ぶと、

「学生野球は遊びではない、教育だ」に辿り着く。

中学も高校も大学も、学生野球と呼ばれる野球を観戦すると、

その意味がはっきりわかる。

利益を意識した企業や政治とは、無関係のところで、

野球というスポーツを通じて、それに関わる人たちが

いろいろなシーンで学んでいく。まさしく教育だ。

早稲田・慶応の出身でもないのに、一緒に心の中で歌った。

この試合の後、選手も、観覧席で応援していた学生たちも、

戦地に赴く。

涙が止まらなかった理由が、わかってきた気がする。

PS.早稲田学生は「早慶戦」、慶応学生は「慶早戦」(笑)

全3件を表示