「悪徳の街ブロンクスをバッドLTが往く! 1992年のハーヴェイ・カイテルをはしごする、その2」バッド・ルーテナント 刑事とドラッグとキリスト じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)

悪徳の街ブロンクスをバッドLTが往く! 1992年のハーヴェイ・カイテルをはしごする、その2

1992年のハーヴェイ・カイテル主演作のリヴァイヴァル上映2本を、新宿ではしごするマイ企画その2。

ピカデリーで『レザボア・ドッグス』を観たあと、いったん矢来町に移動してモンゴル料理を食したあと、ふたたび新宿に戻って、シネマートのレイトショーでこちらを鑑賞。

なんか、今日一日だけで、3桁回は「ファッキン」を耳にしたような(笑)。

ハーヴェイ・カイテルを愛でる映画としては、これ以上ないくらいに彼の魅力が詰まった映画だし、この内容に聖職者レイプと実体としてのキリストを絡めること自体、向こうの映画界ではかなりのタブーに踏み込んだ勇気ある作品であることもよくわかる。

とはいえ「悪徳刑事もの」としては、少し一本調子だったかもしれない。

出だしから薬漬けで淫売宿に入りびたり、恐喝に痴漢に置き引きとなんでもござれで、おまけに野球賭博にどっぷり浸かって首がまわらなくなっている。

(薬と酒と野球賭博って、日本の悪徳刑事とやってることが全く同じ!!(笑))

たしかに、終盤に向かうにしたがって状況はどんどん悪化していくのだが、どんどん悪行がエスカレートしていくというよりは、おんなじような調子でずっと悪いことをしているので(笑)、いまひとつドラマとしてのメリハリに欠ける点は否めない。

僕自身は、刑事が悪いことをしていたからといって、それで何か内なる道徳心に響く部分など微塵も持ち合わせていないし、むしろ悪の論理をもって悪を討つような悪徳刑事には、おおいに親近感を抱くタイプである。僕は政治家や法曹家や官僚でもそうだが、悪を相手に仕事をせざるを得ない人間には、絶対に悪の素質がないといけないと信じているし、むしろ同等の悪のパワーで政財界の悪や犯罪者たちをねじ伏せる胆力が欲しいと願っている。だから選挙に際しても、あたら正義を振りかざす軽薄な輩や清貧さを売りにするスマートガイだけは絶対に受からせまいと心に念じて、投票活動にいそしんでいる。

ただこの刑事の場合、単に「素行が悪い」だけで、悪徳刑事としての眼力で悪の存在や悪のロジックを見破り、悪を共食いしていくような気概はぜんぜん感じられない。

単なる、破滅型というか、流されやすいだけというか、依存性が高いだけというか。

その日を乗りきるのがやっとで、権謀術数で上昇志向を示す様子もない。

悪としては、二流、三流。ガーシーかマーシー並みのヨワヨワである。

それどころか、彼は家庭では「いいパパ」として、平凡な生活を送っている。それは別段、悪を隠すための「擬態」ではなく、おそらく彼のもう一つの本質(むしろ、本当はそうでありたかった自分)なのだ。

こういう「悪」は、ちょっといただけない(笑)。

『コップランド』のときのハーヴェイ・カイテルのほうが、よほど「バッド・コップ」だったぜ。

あとは、なんといっても終盤の展開ですかね。

個人的には、刑事が唐突な暴力的衝動に駆られて、気高き神への想いを説く修道女を再レイプの上くびり殺して、その罪を最初のレイプ事件の実行犯であるごろつきの少年ふたりになすりつけて、このふたりも逃亡させると見せかけて途中で殺して、街から逃げようとしたので撃ちましたと申告し、最後は阿片窟で高笑いしながらジ・エンド、みたいな映画をぼんやり夢想しながら観ていたので、なんだかずいぶん甘ったるい流れにするんだな、というのが率直な感想だった。

僕は高校時代、クラス内で回し読みされて流行っていた梶原一騎の『愛と誠』を読んで、クラスメイトに「早乙女愛なんかに心を奪われて、外道としての生き方を踏み外したから、太賀誠は脆くも滅びるしかなかったのだ。これは博愛主義の光に目をくらまされて、凶器としてのひりつきを喪った男の敗北の物語だ」と壇上で一席ぶっていた人間であり、今でも基本悪い奴が改心すると、ろくなことにならないと信じている。

悪は悪のまま、悪を生き抜いてこそ、悪の華は毒々しく咲き誇るのだ。

だから、この物語における悪の末路には、いまひとつしっくりこない。

要するに、僕は自分がなり切れないけど憧れている「悪」に染まった人間の暴走と悪行三昧をスクリーンで堪能したかったのに、あろうことか僕たちのバッド・ルーテナントは終盤でなよなよと改心してしまったのだ。

というか、この映画はふたを開けてみれば、悪徳刑事を描くこと自体が本題ではなく、そんな人間でもキリストと神にすがることで贖罪を果たし、救済されることが可能だという「宗教的真実」を謳い上げる「カトリック映画」だったわけだ。

そう言いつつも「改心」する流れとしては、そこまで悪くないのかもしれない。

何がしっくりこないかというと、結局は僕自身が、カトリシズムにおける贖罪とか救済とかをまるきり信じていないからで、こうなると楽しめないのはどちらかというと自分のせい、ということになるのかも。

なんでだろうね? 映画の中で主人公が「宇宙人がいる」「悪魔がいる」と主張しているのに回りが信じていないシチュエーションに出くわすと、「なんでお前ら信じてやらねーんだよ、いるに決まってるじゃないか!」と自然に思えるんだけど、「神様は実在していて救ってくださいます」って言われても「嘘つけ、よくいうよ」って気分になるんだよな(笑)。一種の自衛本能だろうか。

以下、細かい思ったことなど。

●「ニューヨークの警部補LTは」ってリーフレットにも映画.comのあらすじにも書いてあるけど、LTって警部補=ルーテナントの略称だよね。だから、作中でもずっと「警部補」って呼ばれてるだけという話だと思う。ちなみに、刑事コロンボも実際の階級はルーテナント(警部補)である。

●ハーヴェイ・カイテルの演技はやはり最高だった。

全編の中でも最も印象的な、全裸でのキメセクシーンは、もしかするとヴィスコンティの『家族の肖像』(74)の名高いドラッグパーティ・シーンあたりを意識しているのかもしれない。

少なくとも、ハーヴェイ・カイテルの手を横に掲げた裸体(胸元には十字架!)は、間違いなくキリストの磔刑を意識したもので、後に登場するキリストの幻影と呼応している。

ちなみに、ハーヴェイ・カイテルは盟友スコセッシの『最後の誘惑』(88)で、キリスト(ウィレム・デフォー)を裏切るユダという重要な役で出演しており、その当時からキリストの存在やカトリック信者との関係性については、ずっと深く考え続けてきたはずだ。

●ハーヴェイ・カイテルのまくしたてるような演技プランは、スコセッシ・ファミリーの仲間であるロバート・デ・ニーロや、『ロング・グッドバイ』(73)でくるったヤクザを演じていたマーク・ライデルあたりに近い感じがするが、やはり田舎から出て来た無免許運転の姉ちゃんふたりを脅して、片方のケツ穴見ながら片方のブロージョブを想起してオナるシーンが最高。ちなみにこれは、先述のヤリ部屋で「3人」でまぐわっていたシーンと呼応しており、刑事の3P性癖が改めて強調されている。同時に、「最後まで手は出さない」あたりに、彼の悪としての弱さ、踏み込んだ悪いことは出来ない小物感を示している。

●当時のNYにおけるドラッグ事情についても、かなりドキュメンタリー・タッチで「ありとあらゆる吸引の手段とインジェクションのやり方」が描き出されており、90年代のアメリカ風俗史として興味深い。

僕自身はドラッグをやったことは人生で一回もないし、おそらく今後も一生ないだろうが、ちょうどこの映画と同じ1992年に日本で発売された、青山正明の『危ない薬』に衝撃を受けた世代としては、ドラッグ・カルチャーに関する「知識」はサブカルチャーの王道だと思うし、しゃぶ漬けの主人公が出てくる映画には無条件で食指が伸びる。

まあ、このあいだ「かしまし娘」の庄司歌江師匠が94で亡くなっていたが、20代にずぶずぶのヒロポン中毒だったという三姉妹の長命ぶりを見ても、70年代レジェンド・ロッカーたちの元気はつらつ老人ぶりを見ても、ドラッグって「呑み込まれ」さえしなければ、結構長生きできるものなのかもしれないなあと(笑)。

●教会でのシスター凌辱シーンは、悪魔崇拝儀式めいていて、なかなかにインパクトがあった。わざわざキリスト像が映りこんでいたり、レイプの道具に十字架を使ったりと、かなり瀆神的なシーンづくりがあえてなされており、挑発的でクールな演出に感心。

シスター役の女性が清楚で美しいこともあって、ちょっとヨーロッパ映画の香りのするシーンだった。

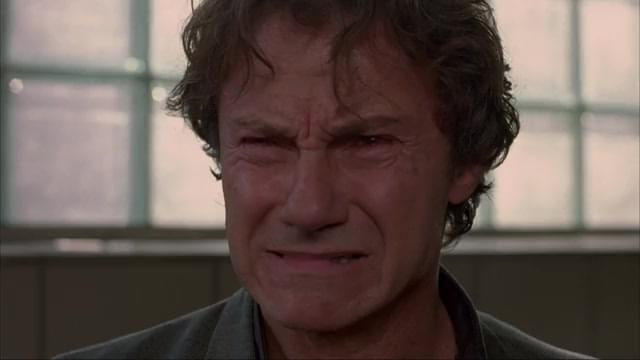

●同じく教会でのハーヴェイ・カイテルの懺悔シーンは、そこまでの「悪漢」ぶりとは隔絶のある、転げまわって泣き喚いての「圧巻」ぶりで、さすがとしかいいようがなかった。なんか「おおおおん」って、子供か泣いた赤鬼みたいに泣くのね(笑)。

でも、この悪徳とドラッグにまみれた物語で、実体としてのキリストの姿を何度も登場させるのって、カトリック教会サイドは気にしなかったんだろうか?(むしろ教会はこの映画を応援したという話がリーフレットには書いてあったが)。『ベン・ハー』とか観る限りでは、生身のキリストを出すのには相応の覚悟がいるものなのかと思っていたけど(あの映画は、ベン・ハーの生涯を描いているように見せかけて、実はキリストの伝記映画としての側面ももっている。ただし、神の子の姿が映画内で表されることはない)。

●ラストはこれって、ある意味「救済」でもあるんだろうな。たしかに野球賭博のほうの窮状には奇跡が舞い降りたのかもしれないけど、これだけアル中、ヤク中、セク中が進展すると、今の偽装した生活はもう限界だったからね。改心の痕跡を少年二人を相手に残した上で、あと腐れなくここでこうなるのは、まあ福音なのかもしれないなあ、と。

ちなみに、映画を観ているあいだはこの展開って、完全な成り行きというか偶然なんだと思ってたけど、リーフレットを読んでいるとあれをやったのは「ノミ屋」だってはっきり書いてあった。確定的な部分ってあったっけ? と思ってよく考えたら、これもしかして、倍々ゲームの賭けに「勝っちゃった」からああなったってことか!

●総じて、少しリズムが一本調子に過ぎるし、内容面でしっくりこないところもあるし、終盤の展開も僕にとっては宗教臭が強すぎたが、ハーヴェイ・カイテルの魅力を堪能するにはとても良い映画だった。

でも、悪徳刑事が闊歩してるってだけじゃなくて、ほんとにNYのブロンクス地区って物騒きわまりない街だよね(笑)。街中で、当たり前のように、窃盗や、レイプや、殺人や、ドラッグが常態化してる。

アベル・フェラーラ監督としては、実際にふだん目にしているブロンクスの様子をカメラに収めただけなのかもしれないが、ある種、誰もが脳内で想起するような「幻想の米スラム街」を、映像として生々しく「実体化」させることに成功しているともいえる。

「90年代ブロンクスの風俗映画」としては、本当に面白い映画でした。

(以下、追記)

コメントをくださった方とやりとりをしていて、2019年のチェコ映画『異端の鳥』(ヴァーツラフ・マルホウル監督)にも、もう老境に達したハーヴェイ・カイテルが「司祭」役で出ていたことを想起したのだが、あの映画のカイテルにも「背後に架かる磔刑のキリスト像の姿とかぶるように、両手を広げて壇上で説法するシーン」がある。『バッド・ルーテナント』のあのシーンを霊感源にしたかどうかはわからないが、少なくともやりながら、カイテルはこの1992年に身体を張って頑張った映画のことを、きっと懐かしく思い出していたはずだ。

(追記2)

その後、一平ちゃんのあんな事件が起こって、野球賭博があれだけ大変な話題になっちゃうとは、このときの僕はもちろん想像だにしていなかったのでした。

じゃいさん、コメントありがとうございます!「異端の鳥」怖そうで見ませんでしたが見ます!カイテルに初めて会った映画は「ブルー・インタ・ザ・フェイス」で、なんて素敵というかかっこいいというか魅力を感じましたー!