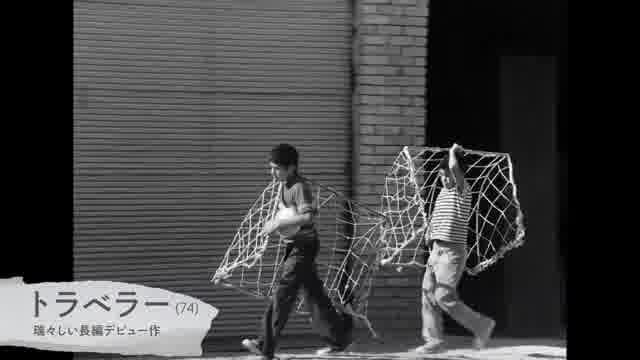

トラベラーのレビュー・感想・評価

全13件を表示

悪ガキ特有の無敵感と、その裏に隠れたもの。

◯作品全体

割と臆病だった私としては、小学校にいた悪ガキの思考が全く理解できなかった。

怒られると分かっていながら暴れ、痛い思いをすると知りながら危険に飛び込んでいく。運良く怒られず、怪我をしなければ誇った顔で戻ってきて、もし悪い結果になっても数十分後にはケロッとして走り回っている。

まわりの注意や心配をないがしろにして自分の欲望のまま生きる。本作はそういう悪ガキの思考へ静かにカメラを向ける作品だ。

序盤では悪ガキの生態系を情緒あるカメラワークで見せる。

勉強しないとダメになるぞと母に怒られても気にせず、無限大な体力で遊びに出掛けていく。自分の意にそぐわないものは、目の前で会話をしていても心をそちらへ向けない。先生に遅刻を咎められ、雑誌を取り上げられても言い訳と素知らぬ態度でシャットアウトする。

大人を手玉にとるような態度はまさしく悪ガキの典型だが、少し人物と距離を空けたカメラワークは、その素行をエンタメとして消化するのではなく、生活の中にある行動であることを印象付ける。

悪ガキ主人公・ハッサンの世界ではサッカーがその中心だ。それ以外のハッサンの興味は全く存在せず、なにもない家と何もない街並みの中をハッサンが駆け回る。サッカーを観戦することへの執着は、シンプルな画面の中で特異なものであり、それがハッサンを悪ガキたらしめるものであることに説得力を生む。

「なぜそんなにも大人を困らせるのか」。これが明確だからこそ、悪ガキの思考回路が理解できる。思考が理解できると、その行動は「無敵感」だけでないことがわかり、物語に奥行きが生まれる。

執着が生む歪んだアイデアでお金を集めテヘランへ向かうハッサン。その道程の、見慣れぬ世界への高揚感が印象的だ。しかし一方で「無敵感」だけではどうにもならない厳しさも浴びせられることになる。

なんとか試合のチケットを手に入れたハッサンが昼寝で見る夢は、自分の居場所への恋しさと、まわりの人たちをないがしろにしてきた恐怖だ。子どもの行動は「無垢」の一言で片付けられてしまうこともあるが、その裏にはきちんと人としての考えがある。

もぬけの殻となったサッカー場を虚しく走るハッサン。悪ガキとしての「無敵感」の終焉を抒情的に切り取った素晴らしいラストカットだった。

◯カメラワークとか

・手前、奥を意識したカットが多い。ハッサンが街を走るシーンや、ラストで目覚めてからスタジアムへ向かうカット。シンプルな画面を駆けていくハッサンが印象に残る。

・キアロスタミ監督は無言で考える姿を切り取るのが上手い。そのカット自体にあまり意味はないし、大きい決断をするシーンではないとしても挿入されてる。雑誌を買うハッサンのカットやお金集めをしようと提案される友達のカット。そこに人間を映す気概を感じた。

・チケット購入列に並んだときの焦燥感。それを煽るカメラワークが素晴らしかった。

◯その他

・ハッサンの行動理由はわかるし、時折その熱意が輝いて見えたりはするんだけど、ほぼほぼ「どうしようもないな」っていう行動だから、あまり寄り添いたくはない人物なんだよな。そこがこの作品の魅力であることは間違いないんだけど、その人物を好きになれないのはツライ。

・先生から罰を受けたハッサンがケロッとした表情で教室に返ってくるところが良い。悪ガキ特有の見栄はりと、まったく響いてない感じ。

いたいた!こんな子(笑)

キアロスタミ監督さん、

純粋で いたいけな子供ばかり撮ってたわけではありませんでしたね!

「友だちの家はどこ?」を観たばかりで、ナイーブな少年像にしんみりとしていた僕ですが、

bloodtrailさんからのお薦めコメントで、本作を覗いてみました。

ホントだ、カウンターアタックでした。確かに《ぶん殴りたくなるような困った子》ですわ(笑)

学校から戻ると

お洗濯しているお母さんに「宿題宿題!」とガミガミ言われて、

「お父さんに叱ってもらうからね」と脅されるし、

学校の先生はいつも通りに高圧的で恐ろしい。

家庭環境のベースは監督さんの他の作品とも共通ですが、

本作品ではそうとうの悪ガキくん登場で、始終笑かしてもらいました。

そろそろ声変わりも近い6年生ごろか? 否、ガッセムくんは落第をしているから本当は中1あたりかもしれない。でも落第でまだ格下の小学生という情けない立場。

可愛い子供の盛りを過ぎて、思春期に差し掛かろうかという宙ぶらりんの姿なのです。つまり、

《一番子供が可愛くない時期》にギュギュっとフォーカスです。

皆さん

ヒヨコを育てた事はおありですか?

ニワトリのヒヨコは、小さいときはピヨピヨと丸くって、黄色いクリーム色で、あのフワフワが可愛いことこの上もない。

でも立派な雄鶏になる前の変わり目、“端境期”の若鶏ってもんは、まったくあれはみっともない格好です。

体は白くなり、図体は大きくなってはきても、声は みっともなくピヨピヨと鳴く。トサカはまだ小さくてひな鳥のまま。あの時期はヒナは大人なのか子供なのか分からない季節。

不格好で実に見栄えが悪いのです。

可愛くない盛りのガッセムくん。

ちょうどあの頃の少年の様相なんですよねぇ。

でも映画が進むとガッセムに肩入れしたくなる。応援したくなる。

弱いチームを推すサポーターの気分にさせられる。

親たちを困らせる「反抗期と自立心萌芽」のシーズンの、なんと魅力的な事か。

でもあの子、帰宅したらものすごく怒られるんだろうなぁ・・苦笑

・・・・・・・・・・・・・

アッバス・キアロスタミ監督は

もし映画監督になっていなければ、彼は幼稚園の保育士か小学校の先生になっていれば最高のキャラクターと思います。

キアロスタミ・ニキと呼ばせて頂きます。

一生ついて行きますぜ。

傑作ですな

血の通った、いきいきとした作品で、映画を観ているということを忘れてしまうくらい素晴らしかった。

まず、映像がひじょうに魅力的である。一つひとつのシーン、一つひとつのカットがとても力強い。

まるで往年の名写真家が撮影したような、深みのあるしっかりとした画(え)の連続によって、この映画は構成されている。

その映像からは、異国の空気がリアルに感じられるような気がした。

それから、情報量を絞ったモノクロームの映像で表現することにより、本作の推進力になっている少年の欲望や好奇心がよりダイナミックにストレートに伝わってくるようにも感じた。

そして、主演のハッサン・ダラビ。

名立たる俳優がふっ飛んでしまうような見事な演技!

映画の魔法にかかり、知らぬ間に僕はあの悪ガキとともに「トラベラー」になっていたのだった。

ところで、この教訓的な物語の根底には、やはりイスラムという宗教が影響しているのかな?

追記

なんで「ALLTIME BEST」に選ばれてないのかな?

近さと遠さのなかで

監督の処女長編ということで、後年の代表作と比べるとスタンダードな映像表現が多い。アッバス・キアロスタミもモンタージュとかやるんだ…と妙に感心してしまった。

しかしそんな中でもハッとするような唯一無二のショットがいくつもある。主人公の悪ガキ2人が壊れたカメラで学校や近所の人々を撮っていくところなんかごく普通の人が次から次へと映し出されていくだけなのに、迫り来る生の躍動感に圧倒された。悪ガキの心に後ろめたさを投げかけるものとしてはこの上なく説得力があったように思う。

それから試合の終わってしまったサッカースタジアムを悪ガキが途方に暮れながら歩いていくシーン。そしてそれを俯瞰で捉えるカメラ。しかし完全に突き放すわけでもなく、悪ガキの動きに合わせてほんの少しだけ画角が調整される。この距離感がいい。

アッバス・キアロスタミが撮り上げる子供はちゃんと子供に見える。それは子供に近づきすぎもしなければ遠ざかりすぎもしていないからだと思う。近すぎれば過度に感傷的なホームビデオになるし、遠すぎれば監視カメラの録画映像と見分けがつかない。確かなバランス感覚がないといけない。

思えば小津安二郎の『お早よう』も卓越したバランス感覚があった。しきりにテレビを欲しがる兄弟の姿は、親からしてみれば鬱陶しくて仕方がない。あるいは全くの他人からしてみれば路傍の石ほどどうでもいい。だから小津はその中間を狙い澄ます。テレビを欲しがる兄弟を遠巻きに笑いながら、一方で彼らの切実さに思いを馳せるような、絶妙な地点を探り当てる。

本作も同様だ。悪ガキの反社会的な行動は、親教師からしてみれば不愉快この上ないが、一方で「何としてもサッカーの試合を生で見たい」という彼の心境も理解できる。そういうどっちつかずのシーソーゲームに観客もろとも巻き込んでしまう技量がアッバス・キアロスタミにはある。

もう。すでに。終わってる坊や。

イランのアッバス・キアロスタミの長編デビュー作は、1974年製作で72分の短尺。名匠と呼ばれる様になる人は、デビュー作から「モノの違い」を見せてくれるもんなんだ、と言う事を証明する様な映画です。

年端も行かないアッバスは刹那的であり、打算の塊であり、不誠実で自己中心的で、子供らしい無垢な純真など、これっぽちも持ち合わせていないと言う設定。もうね。ヤクザです。家の金は盗み、バレれば、と言うかバレるに決まってるじゃん、ソレって!なんですが、母親を嘘つき呼ばわりする。盗品を売ろうとするし、詐欺を働くことにも躊躇が無く、ただひたすら、己のためだけに金を稼ごうとし、友達にも片棒を担がせます。

テヘランで復路の交通費をダフ屋からチケットを買うために使うに至っては、すでに家に帰る気がないのか?とも思わせる。

コレって、子供が主役だから、まだ映画として成立する。かなりムナクソではあるけれど。大人にだっているだろ、こんな禄でもないヤツは。国家レベルでも、同じ事は言えるだろ?ってのはある訳で。

1974年と言えば、テヘランでアジア競技大会が開催された年。アッバスは、工事中の競技場にも足を踏み入れます。また。中東はアラブ紛争の真っただ中。イランが旧西ドイツとの契約で、原発建設を開始したのが1976年。

アッバスの姿が、どっかの誰かへの批判に思えたり、思えなかったり、なんてのはあるけれど。寝込んでしまって、試合を見逃したアッバスに、憐憫の念など全く湧かない、むしろ「ざまぁ」と思えたりする作りには、監督の明確な意図を感じるのでした。

普通ですよ。子供が主役だったらですよ。

可哀想に。この後、無事に家に帰れるんかね?姉さんの家に辿り着けるんかね?

などとなどとなどと。

心配になったりするじゃないですか?

それが全くと言って良いほどに、無い。

こりゃ、やっぱり凄いわ。

と言うか、ヤバい。世界には、まだまだ、観なきゃいけない作家・作品が、山ほどあるw

良かった。かなり。

モノクロの方も良い!

しっかりと修復されたモノクロの映像がとても良かった。

秀逸な白黒写真をそのまま連続させ動画にしているかのようだった。

やはり、この頃から既にカメラワークが素晴らしく、ずっと観てられる。

プロット的には、テヘランに着いてからテンポが少しダレてしまったのが残念。

ラスト近くで昼寝するシーンも、もっとゴールデン・スランバーな呑気な寝落ち感があれば、ラストのオチとの落差の方も際立って、よりリアルに切なくなったと思う。

逞しさと危険性

特別な環境にあるわけではない一人のこどもの、一つのエピソードを映画にしているだけだけれど、シンプルながらユニークだし考えさせられる面もあり、忘れられない映画になるかもしれない。

とても丁寧に描いてあるので、観ているうちにこの子の心理に没頭してしまう。

「そんなことしたらヤバイよ」と言ってやりたい気持ちは最後まで付きまとうけど、「がんばるね、なかなかやるじゃん」という応援したいような気持ちもいつのまにか芽生えてしまう。

憧れていることをどうしてもやってみたいという気持ちや秘密の冒険をしたい気持ちは自分のこども時代にも覚えがあるので共感してしまう面もある。それに、彼は何しろホントによく粘って、なかなか頑張る。だから、つい「成功を祈る」的な気分になってしまう。

この子は欲求がとても強い。大人になって犯罪に手を染めかねないかと少し心配にはなる。と、同時に凄く頭のいいビッグな成功をおさめる大人になるんのでは?という可能性も感じる。

逞しさと危険は紙一重だなぁ、と。

無意識に子供のことに無頓着になっていた母親と、子どもに口出しをしないと決めているらしい父親(この父親はもしかしてとても思慮深い?またはその反対?)という家庭環境は、この子の人生の可能性を限りなく広げてるように見える。

『無頓着』がもたらすものは悪いことばかりではない…

映画の最後は、反省や仕出かした事の後始末への恐怖の夢でおわるけれど、それはどうなんだろう、この映画がもたらす社会への影響を考慮したのか…。

この子を<危険>に陥る可能性から守り、好ましい方向に導く何かが必要なのはわかるけれど、教訓的に終わるのは少し残念で、もう少し違う形だと面白かったのにな、とチラリとおもう。

かといって、具体案は思い浮かばないけど…

【故、アッバス・キアロスタミ監督のその後の作品群の製作姿勢の根底が見える作品。】

ー 故、アッバス・キアロスタミ監督の「桜桃の味」を鑑賞し、人生に対する肯定的なメッセージに、薫陶を受けた。

その後、数週間の間に「友だちのうちはどこ?」以降のグネグネ三作を鑑賞し、

”こんなにすごい監督がイランにいたんだ!”

と驚愕しつつ、配信でその後の作品も鑑賞。(流石に寝不足です・・。)

今作は、映画が、ワールドワイドな芸術作品であるという当たり前のことを、再認識させられた監督の初期作品である。

◆感想

・ストーリーはシンプルで、サッカーが大好き少年が、田舎からテヘランで行われるサッカーの試合をイロイロと、少年ながらのズルをしながらも鑑賞しに行く過程を描いている。

・実存主義的色合いを、随所に織り込ながらも、自らの”サッカーを観たい!”と言う欲求を満たすために行動する、落第生の少年の自然な欲求の発露を、自然に描き出すアッバス・キアロスタミ監督の手腕に唸る。

<大袈裟ではあるが、映画に魅入られた全世界の映画人の、私が生を受ける前から製作した諸作品を観る事は、愉しすぎる。

これだから、映画を観る事は止められない・・、と思うのである。

一言:私は決して、シネフィルではない。

世の中には、想像を超えるシネフィルの方々が多数、存在する。

当たり前であるが、映画とは、読書、ロックと並んで蠱惑的な、不変の文化なのである、という事をこの作品を観て再認識した。>

ほろ苦い思い出で終わればいいが・・・

イラン南部の田舎でサッカーに明け暮れる少年が、サッカーの試合を見るためにテヘランに何とかして行こうとする。

家財、親がモスクに持って行こうとしたお布施、地域のサッカーチームのゴールやボール、フィルムの入っていないカメラで撮影して小銭稼ぎして、いざバスでテヘランへ。

サッカースタジアムで並ぶも、目の前でチケットは売り切れに。何とかしてダフ屋から購入していざスタジアムに。まだまだ試合まで数時間あるからと街ブラ→昼寝しているうちに試合は終わっていて、後の祭り。。。

田舎の悪ガキ少年のほろ苦い都会の思い出となった。夢でだましてきた人たちから逆襲は果たしてあるのか。それとも夢で見るということは悪いと思っているだけに反省があるのか。それを見ている人に委ねる。

amoral

悪ガキだ。母親のつけているブレスレットにまで、目がいって、それを売ってテヘラン行きの費用にしようと。父親が母親にあげたお金までとって、取らないと言う。手に何度も鞭を打たれても嘘を突き通す。壊れたカメラで写真を撮ってあげると言って小銭を稼ぐ。悪ガキ、ガセン(Hassan Darabi)の友達はモラルがあって、困った顔して、ガセンを見つめる。

こんな悪ガキが昔いたような気がする。しかし、この成長期に悪ガキでも、まともな人間になっていくんだよね。このゆっくりとした人間成長の過程がみられる社会がイランだけではなく、日本にもあった。善悪を知らない子供でも、家族が教えられなくても、学校が、社会、宗教が教えて、悪ガキがそうでなくなっていく。これこそが、辛辣や歓喜をまなべる人間成長過程なんだけど。

今ならきっと、ガセンの数々の行為が警察沙汰になってしまうかも。

社会があまりにも早く動きすぎるし、寛容性を失って白黒つけたがるから。

このガキは現代社会から見ると、『将来犯罪者になるね』となると。でも、そこに街角の老人が出てきて、『許してやれよ』と。そして、老人が悪ガキに善悪を諭す。失敗や間違いは人生の終わりでなく、人生のはじまりだという概念を与えられる人がいる。

いやいや、それにしてもこのガキはよくも次次と悪知恵が働くし動き回る。好奇心の塊で感心した。イランのガセンの住んでいるマレイヤーMalayer からテヘランまでバスの中で一睡もしてなかったようだった。球場に入るまで悪戦苦闘でも、その後、

大人の真似してちょっと横になったが、うっかり長寝してしまった。夢に、自分のしたことの因果応報が出てくる。この監督、キアロスタミは私を飽きさせない。最高のシーンだね。そして、試合はすでに、、、、、、

こんな悪ガキが大人になりながら、善悪を学んでいく。この悪ガキが気に入った。

千九百七十四年の映画で、シャーの時代だったから、ホメイニの時代と違ってモスリム 色が強くない。人々の服装でもわかると思う。モスリム 教は善悪がはっきりしている宗教で、学校でも教義が中心だが、シャーの時代は科学の授業で心臓の働きを勉強しているんだなと。このシーンと校長先生がガセンの掌に鞭打ちして、ガセンがお金はお金をとっていないと叫んでるシーンの兼ね合いで監督の裁量がうかがえる。科学的な心臓の働きと、ガセンの心の問題が、血液を送り出したり取り入れたりしている音に、ムチを打つ音/受ける動揺が重なり合っていると思う。

全13件を表示