テレビの中に入りたいのレビュー・感想・評価

全65件中、1~20件目を表示

やっぱりマディが正しかったとしたら?

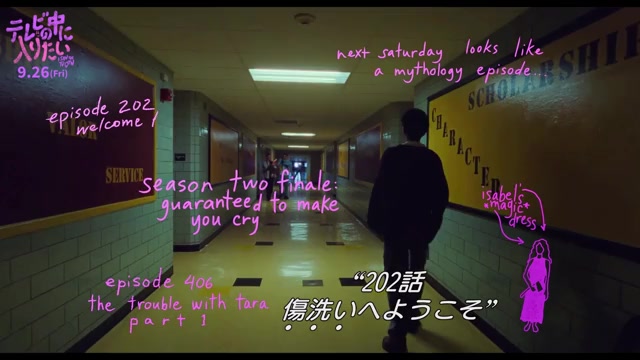

ほとんど妄想みたいなことを書くが、やはりこの映画の舞台はテレビの深夜ドラマ「ピンク・オペーク」の世界なのだと思う。というか、その方が合点がいくと思うようになった。街に帰ってきたマディが言っていることの方が正しくて、オーウェンは地中に埋められているイザベルがあの変な白いジュース漬けにされて見ている悪夢の中の別の自分(『マトリックス』みたいなもん)で、マディもまた埋められたまま悪夢を見せられているタラの分身である。と、こんなことを主張するのは陰謀論とかムー的妄想に近い気はするが、そもそもの話、「VOID(虚無)」なんて名前の高校が本当にありますか?って話ですよ(あったらごめんなさい)。ほかにもあの現実が本物だと思えないフラグはあちこちに立っている。

とはいえそれは設定の解釈の話というだけのことで、いくらミスターメランコリーによって見せられている悪夢の世界が舞台だったとしても、そこで描かれる痛切さが損なわれるわけではなく、むしろ「現実と思っているからこそ抜け出せない世界」の閉塞感は、現実だろうが幻影だろうが普遍的でリアルなものであって、映画やドラマに耽溺していたいというわれわれの欲求の果てに行き着くかもしれない地獄を見せてくれたという意味でも、本当にこわい映画だし、とても勇猛な作品。

繊細で大胆で生々しい表現力。刺さる人には刺さるはず

本作に触れた瞬間、なぜか胸が震えた。と同時に、子供の頃のノスタルジーやあの頃の漠然とした不安がこみ上げ、正直、恐ろしくもなった。優しい顔をした亡霊のような、はたまた一向に醒めない夢のような一作だ。手掛けた監督はトランスジェンダーなのだそうで、おそらくあの少年少女は、閉ざされた町で自分に違和感を抱え続ける、かつての監督の分身とも言うべき存在だろう。しかしたとえその状況や心情が重ならなくとも、思春期における「俺はおかしいのか?正常なのか?」という自問は誰もが少なからず共感可能なものではないだろうか。逃げ出したい。でも逃げ出せない。正気が保てなくなる。叫び出したい。そして気がつくと、最近あまりにも年月が経つのが早すぎるーー。A24作品はいつも言語化不能の感情を豊かに提示してくれる。酷評する人もいるはず。意味不明に思える人もいて当然。だが私は繊細かつ大胆なタッチで世界を彩った才能に拍手を送りたい。

現実逃避、空想癖ということでいいのでしょうか?

行くも地獄行かぬも地獄

自分は、トランスジェンダーとかクィアとかノンバイナリーとか、「理解できないので、お好きにどうぞ。その代わりこちらの自由は侵害しないでね」という程度の認識しかなくて、そんな奴が気軽に見ていい映画ではなかったように思う。

ティーンエイジャーが自分自身の形を求めて苦悩する映画、ではないのですよ。

自分自身の「性」を求めて、心の中では認識しながら、人生を通してそれを表出することのできなかった人の物語だと思うのです。

虚構と現実を曖昧にすることによって、辛うじて耐えることができた(?)苦悩の映画だと感じました。

2人の人生を通して、行くも地獄行かぬも地獄な状況に「お好きにどうぞ」とは言えないわけで。

知らない間にミスターメランコリーの側に立っていたように思います。

かといって、「理解できた!」とは死んでも言えなければ、この心の燻りも数日経てば消えてなくなってしまうかもしれません。

そういう悲しさも含めて、この映画との出会いに感謝したい。

なんか、書く隙間なくなっちゃったけど、音楽もすごくいい!プレイリストに登録した!

現実か非現実か

現実かテレビの中の世界の非現実かが混沌としていく。

主人公オーウェンの少年時代から大人になってから、

自身の記憶と深夜番組「ピンク・オペーク」の動画が異なっていたりすることに気づき、

今が現実なのか、はたまたマディの言うようにテレビの中の世界なのか、

さらには、ラスト近くに描かれたオーウェンの中にテレビ番組が存在しているのか、、、

主人公がゲーセンで働いていて、ラストはお客に謝りまくりながら終わるって

そんなエンディング見たことない。これは強烈に印象に残った。

それにしても、ビジュアルは好み。この独特の紫っぽい深夜感。

テレビの明かりが顔面に反射している感じなど、さすがA24だなと思った。

なかなかジャンル分けしづらい作品。

追記

自分が何者なのかを自認しつつも

他人からは理解してもらえない苦しさが

オーウェンとマディから切実に伝わった。

そういう作品だということに2回目の鑑賞で漸く気づいた。

正気に効く薬なし

厳格な父の下で育った気弱な主人公と、複雑な家庭で暴力に苦しみテレビを心の支えに生きる少女が、年を重ねるにつれてテレビドラマの世界と不満足な現実の境を見失っていく話。

マディは現実の退屈と苦痛に耐えかねて、自分こそが最終回で封印された憧れのキャラクターであると信じ込むが、主人公は彼女の狂気についていけずに、あるいは真実を受け止めきれずに彼女を拒絶してしまう。

実際、主人公が封印されたイザベルの真夜中の国での姿だと仮定すると、Mr.メランコリーなる父親がピンク・オペーク鑑賞を妨害していたことにも納得がいく。マディの正気と狂気、両方信じられるとしたら心躍る方で解釈する。

というわけで、主人公は真実の出来事を幻覚や狂気的な想像だと信じ込んでしまったから、無理矢理詰め込む薬の副作用でどんどん痩せ細り、病的になり、いよいよ精神に異常をきたしたんではないか?だとしたら面白い。

子供の頃に熱狂したものが記憶よりずっとつまらなかった時の絶望って真理だ。

雰囲気が最高

音楽はグッド👍️だが

痛みがわかる人間なら何かしら響くものがあるはず

これぞインデペンデント映画。最初から最後までとにかくアート路線。物語は暗い!!!今年見た映画の中で一番の鬱映画かもしれない。笑

とにかく孤独、疎外感、選択の後悔の塊みたいな映画だ。同じ日にホラー映画を見たがこっちのほうがホラーしてる。そして映画を盛り上げるのはアレックスG、フィービー・ブリッジャーズ、ブロークン・ソーシャル・シーン、そしてとくに強烈なインパクトを残したキング・ウーマンの素晴らしい音楽。キング・ウーマンがエンディングで流れたのはめちゃくちゃテンションが上がった。先ず殆どの日本人は知らない。めちゃくちゃカッコいいのでオススメです。何故かリンプ・ビスキットのボーカルのフレッド・ダーストが出てくる。毎回フレッドの登場シーンは笑ってしまった。

映画の中に出てくるドラマがデビッド・リンチみたいで気持ち悪い。コントラスト濃いめの色が大好きなのでかなり映像が好みだった。

これは性的マイノリティーで自身のアイデンティティを追求するキッズの物語でもあるのだけどそうでなくても「何かにすがって生きてきた」人ならズキズキと刺さるものがあるだろう。反対にリア充だったりエンタメしか見ないという人やLGBTQに理解の無い人達は嫌うだろうね。個人的には深夜に流し見して悲しい気分になりたい人間なので良かった。まぁA24はあまり好きなレーベルでは無いが頑張れ!尖っていけ!とエールを込めた3.5。エンタメでは無いと感じたので3.5だが心の中では星4。

要約された人生の恐ろしさ

わたしは入りたくない

こういう青春モノもありなんだね😅

つまらない

わざわざ上京して見たのにとてもつまらない。テレビに執着している中学生が主人公で、ちょっと年上の女の子と彼が夢中になっているそのテレビ番組が全然面白くなさそうだ。それによって彼らのセンスに全く乗れず、距離を感じる。一人でたんたんと語る場面が長くて眠くなる。

「あの制作会社」

テレビの中に入りたい

悲しいかな、本当の自分は、テレビの中に・・・・・。

ただでさえ、多感である思春期に、心と体の「ジェンダーギャップ」から、現実世界へ溶け込めずに、思い悩む若者二人が、唯一、共鳴・共感できる空間が、テレビの「ピンク・オペーク」という不思議なミステリー番組、という設定は、正直、私の心に刺さることはなかったが、何か不思議な郷愁めいたものを感じることはできた。

1990年という時代は、「トランス・ジェンダー」へ対する周囲(社会)の理解は、現在と比べて、浸透しているとは、到底、思えない。劇中、主人公「オーウェン」が、父親から投げかけられた、「『ピンク・オペーク』は、女の子が見る番組だ。」の言葉も、そのことを物語っている。その父親の言葉は、恐らく「オーウェン」を、ずーっと精神的に苦しめたはずだ。

カミングアウトして、「本当の自分」に生まれ変わり、心も体も、楽になりたい。だけど、周囲(社会)からは、拒絶され、今以上に「孤独」になってしまう。この如何ともし難い「ジレンマ」を、思春期の少年が、「昇華」させるには、あまりにも大き過ぎる問題だ。親の目を盗んで、深夜のエッチ番組を見ていたけど、バレてしまった。「あーっ、どうしよう。」などという事とは、レベルの違い過ぎる話だ。

一方の主人公「マディ」は、「本当の自分」として生きていく決意をし、町を去って行ったが、誘われた「オーウェン」は、その一歩を踏み切れず、町に残った。厳しい現実を生きていく選択をした彼は、以降、大人になっても、ずーっと、精神的苦痛を受忍し続け、最後の最後、自分を偽っていたストレスが爆発し、自分の胸からは、まばゆいばかりのテレビ画面から放たれる、真っ白な閃光が解放され、真の意味で「昇華」してエンディングを迎える。

人生の大半を「テレビ」と「現実」の間を往復するような不安定な生き方をしていた「オーウェン」の最期を見ると、「悲哀」というか、「もの悲しさ」というか、いわゆる「ペーソス」的な感情が込み上げて来る。一方で、「オーウェン」自身が、自己の成長段階で、折り合いをつけ、「テレビ」と「現実」の間の「中間地点」、「着地点」、「妥協点」なるものを見つけることはできなかったのかとも思う。それだけ、彼が精神的に弱かったのか。はたまた、周囲(社会)が厳し過ぎたのか、分からないが・・・・・。

一方、「マディ」は、町を去ったあと、再び、戻ってきて、「オーウェン」に「テレビの中にいた」と、衝撃的な話をする。再度、「オーウェン」に一緒に行こうと、誘うが、「オーウェン」は、2度目の二の足を踏み、躊躇してしまう。「テレビの中にいた」という「マディ」の言葉は、果たして「?????」。

劇中では「テレビの中にいた」場面の描写がなかったので、定かではないが、実際は「マディ」は、町を去っても変わらない現実に減滅して、単に戻ってきたのではないかと、私は思っている。

この映画は、読書で言えば、「行間を読む」的な描写であり、主人公を含めて、全体的にセリフも少ないため、エンディングまで、とりとめもなく軽い気持ちで鑑賞してしまうと、「??????」とか、「モヤモヤした感じ」など、腑に落ちない気持ちになってしまう可能性は大きい。なので、積極的に、意識的に、「感じようとしたり」「想像しようとしたり」しながら鑑賞する必要がある。

私みたいに、「このシーンの意味は?」とか、「いまのセリフはなんで?」とか、一つ一つ咀嚼しながら鑑賞するタイプには、「消化不良」になってしまうこと請け合いだし、1回だけの鑑賞では、なかなか充分な理解が追いつかないようにも思う。

監督の意図までは分からないが、この映画を「トランス・ジェンダー」をモチーフにした芸術作品として見るならば、作風として「あり」かな、とは思うし、私は、実際そうであろうと考えている。鑑賞中に、この色使いは、「デヴィッド・リンチ監督」の「ツイン・ピークス」に通ずるものがあるなぁ、とか思っていた。ただし、「トランス・ジェンダー」に対する「社会」のあり方を問うているならば、もう少し、より具体的な表現、セリフ回しが必要だし、そうでなければ、あまりにも、鑑賞する側に解釈を投げ過ぎているように感じられる。

この「テレビの中に入りたい」というタイトルと、往年の映画「ポルターガイスト」を思わせるポスターの描写から、ホラー映画だろうと思って鑑賞したが、予想は外れた。でも、不思議と「失敗した」という気持ちはない。むしろ、「哀愁」漂う色使いや作風に、心惹かれるものを感じた。

ずっと息苦しい

過度に抑圧されていたり凄惨な経験をしてしまった子どもたちの記憶のおきかえはつらい。おきかえた記憶から醒めないほうが幸福なのでは、と思うこともある。

でもこの映画で、おそらくおきかえた記憶のまま生きる(自らのアイデンティティとむきあわない)ことを選んだオーウェンがぜんぜんしあわせそうじゃなくて、痛々しいくらいだった。

「社会的責任をもてるおとなになった」「自分の家族をもった」というのはたぶん大嘘だと思うんだけど、だれにむけてかわからないけどそんなつまらない嘘をつくかなしさよ・・・

喘息や生埋めなど、息苦しさをおもわせるものが多く、息苦しい閉塞感や抑圧からいつまでたっても自由になれないことの示唆みたいでつらかった。

サウンドトラックはカッコいい。それは認める

やたらサウンドトラックがかっこいい。あとテロップもカッコいい。センスはかなりいい。でも残念ながらのれなかった。

最近の新しい監督の映画はやはりVHSに閉じ込められた夢(悪夢も)の時代を描くものが多い。これも結局足掛け何年の話だか忘れたが地方の町に囚われた青春、というか光と影のクロニクルだった。

これ前半からのれてればいろいろ拾えるところもあるのかもしれないけど、作り手の思い入れは強い感じはするけどこちらの頭に入って来ほど面白くはない。端的に言ってダラダラしてる笑。まあその間にかっこいい音楽が流れるので他の想像してしまい中身に入れない。同じ郊外なら『I LIKE MOVIES』のほうが好みだし圧倒的に『メイデン』とかの憂鬱のほうが好き。

夢とは自分の中にある理想の姿

個人的にはものすごい刺さりました。

自分の中の理想的な姿、憧れているもの、叶えられなかった夢それらが虚構の世界(=テレビの中)を指しているのではないかと。

主人公の語りで物語が進んでいくが、パートが進むにつれて時間経過がどんどん早くなっていく。時間経過に対する感覚が老いと重なっていて怖くなりました笑

自分の抑圧された現状を変えるチャンスはいくらでもあったのに変えられずに現実の息苦しさに窒息しそうになる主人公。喘息持ちであることが、息苦しさ=生き苦しさに掛かっていて、地中に埋められてしまったテレビの中のキャラクターも窒息しそうな状態と重ね合わさり、色々と解釈の余地がある個人的には好きなストーリーでした。

自分の思い通りの人生を生きている人にはイマイチぴんとこない感覚かもしれませんが、諦めてしまった夢、なりたかった自分になれなかった現実を抱える人にはラストの結末が刺さってくると思いました笑

音楽と映像もマッチしていてメロウすぎる…!

とある雑誌の後ろのほうのやつみたいな

全65件中、1~20件目を表示