盲山のレビュー・感想・評価

全4件を表示

形が違うだけで現代日本にも存在している

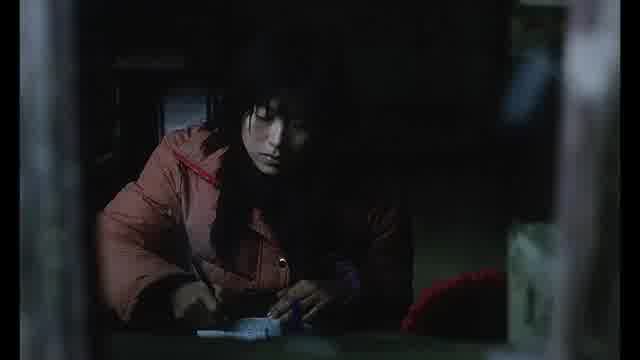

1日500〜900元稼げると言われて乗ってしまった女の子が、実は嵌められていて人身売買で村の嫁として買われてしまう話。

これ、今の日本で闇バイトとか海外風俗出稼ぎに行ってしまう人がいるのと全く同じ構図だな…と思いながら最初のシーンを観ていた。

闇金ウシジマくんとか(あまりちゃんと読んだことはないけど)、闇バイトとか詐欺のニュースで簡単に安全に大金が手に入る仕事はないって昔からずっと警鐘を鳴らされているのに、飛びついてしまう人は後を絶たない。

そうだよね。

毎月給料が振り込まれて、漫画読んだりニュースを見たり、映画を観に来るお金がある私はそんな仕事ないって何回も実感する機会があるけど、本当にお金が無くて困っている人はそんなことをする余裕はないから。

途中まではそういう貧困問題、社会問題を頭に浮かべながらスクリーンを観ていたけど、主人公が街に出て来ることができたのに連れ戻されるシーンを観てからその印象も変わった。

男4.5人で拒絶している女性を連れていくってどう見ても誘拐なのに、「女房」って言っている人が嘘をついているかもしれないのに誰も助けてくれない。

おかしいよ。

でも、東京でも誰も助けてくれないかもしれないな。

痴漢がホームに飛び降りて走って逃走していくのに誰も止めない動画がTwitterで拡散されていたし、警察に通報する人はいるかもしれないけど、警察だってすぐ来てくれる訳じゃないから車で走り去って管轄外の土地まで逃げられたら多分どこまでもは追ってくれないんだろうな。

もちろん背景に一人っ子政策なんかの中国特有のものがあるのはわかるけど、いつか普通に日本でも同じようなニュースが流れてきてもおかしくないし、こういう被害に遭っている日本人がどこかにいてもおかしくないと思う。

暗ーい気持ちにはなったが、2週間限定上映に飛びついた後悔はない。

暗澹たる物語

1990年代のとある貧しい山村に騙されて嫁として売られた女性の物語。

あえてドキュメンタリーダッチで物語は淡々と進んでいく。

中国で公開禁止となり、1週間限定公開と知って取り急ぎ鑑賞。

見終わった後に何とも言えない不快感が残った。

ほんの30年ほど前のことなのに、法で禁止されている人身売買が公然と行なわれていたことや、村人と警察がズブズブの関係だったこと、売られた女性は大卒なのに仕事もなく、怪しい仕事に飛びつかざるをえなかったこと、村にはインフラも整備されておらず、

ほとんどの村人が無学無教養なことなどなど。

彼女が開放されたのかどうかわからないまま物語は突如として終わる。

これが実話に基づいていることにさらにやるせない気持ちにさせられた。

知るべき民族文化ついて。巷のレビューは間違いだらけです。

日本でのキャッチコピー宣伝が下品すぎる。

芸術性は無視?

中国本国の上映禁止を売りにしてるけど、あのチャン・イーモウの『菊豆』と『紅夢』だって本国上映禁止になってたからね

上映禁止でも北京語DVDがすでに売ってます。

監督はこう言っています。

映画の主題は人身売買ではなく、傍観者の心理と、私たちが普段見過ごしがちな人間性の暗部に光を当てることにある

Wikipediaより要約。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●重要な知るべき文化的背景●

〓〓〓〓〓〓〓〓〓

▼本作で描かれたのは《売買婚(买卖婚姻)》という《古風習》である

いわゆるヒューマントラフィッキングとは

本質的には違う

売買婚は《農家と農家の間で行われていた古風習》である▲

古くは西周の時代に記録があるという。

〓〓〓〓〓〓〓

例

《Aさん家の娘をBさん家が嫁に欲しいので、金銭のやり取りと親同士だけの話し合いで、娘本人の意思を無視して嫁にやってしまう》

という農村部の《みんながやってた》古風習だったのだ。

もちろん女性人権無視の悪風習であったのだが、ここで重要なのは

【本来は農家と農家の間の風習】

だったということだ

(厳密には農家だけではないのだが)

★本作は、その古風習を利用した詐欺行為により、【農家ではない娘と古風習に縛られている農家の両方が騙されて起こった《風習ズレ》によって起こった悲劇】を描いているのだ。★

★実は婿先も『騙された側』なのだ。★

婿先は詐欺師をシューメイの親だと信じこんで金を出してしまったのだ。

だから最初にシューメイと婿先の

《あなたの家族はあなたを売ったの》

《親じゃない!》

というやり取りがあるのだ。

ただ騙されていようが、婿先は古風習に従うだけ

ひとりっ子政策で男女人口比率に差が出て嫁不足になり、ベトナムの女性等がさらわれて農家に売られた・・という歴史もあるのですが、シューメイの場合、婿先は『おまえの家族が売った』という認識なので、これはトラフィッキングではなく、明らかに売買婚の枠です

どうやらこの村にはトラフィッキング被害者のベトナム女性とかいないようなので、村人は犯罪に手を染めるような気はないようです

★婿である男がすぐにシューメイに手を出さず、少し困惑すらしているのは

婿だって《古風習に縛られて選択肢がない》と思っていたからだ。★

▼そして勘違いされてそうだけど、

村の女達はシューメイの様に

誘拐されて拉致られたわけでなく

多分、大半が近隣の村から売買婚で嫁入りしてきた女達だと思われます。

彼女達は誘拐されて来たわけではないが、

《人生の選択肢がなかった女達》であり、

たとえ一時期、都市部で働いていたとしてもキャリアウーマンでって仕事をしてたわけではないだろうから、結局《農村の古風習に抵抗する人生の選択肢”はなかった》・・のであろう。▲

なぜ?

そういうもんだとしか言いようがないのである。

★ここ重要↓★

〓〓〓〓〓〓〓〓

▼村ぐるみでシューメイを脱走させないのは、村人達からしてみれば

《自分の意思を無視されて嫁に来させられた娘が脱走するのは昔からよくあること》

であり

〓〓〓〓〓〓

けして村全体でグルになって《犯罪を犯している》という意識があったわけではあるまい。▲

〓〓〓〓〓〓

子供達が窓から覗いて笑っているのも悪気はなく《お姉ちゃんが変な格好で寝ている》にしか見えなくておかしいだけなのだろう。

〓〓〓〓〓〓

この風習ズレを解消するには売買婚が成立していない事を法的に証明するしかない。シューメイはとにかく《本当の親》に手紙を出し続ける。

しかし村人とその周辺からすれば

《昔からある農家の嫁脱走のあるある》

でしかなく不幸なズレは大きくなっていく

これが本作の民族文化的背景であり、話のスジである。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●多分、多くの人が思ったであろう疑問●

ところで、多くの人が疑問に思ったのではないか?

▼シューメイが結局なんだかんだで村に馴染んでもいる・・ことに。

自殺未遂等の反抗はしたものの、なんだかんだでシューメイは、村仕事をちゃんとこなしている。▲

それは

〓〓〓〓〓

シューメイも農村の古風習をちゃんと知識として知っていて・・奇妙な話ではあるが、《こういうもんだ》と理解しているからだ。

〓〓〓〓〓

▼シューメイが子供達の先生役をするのは逆に

《簡単に変えられない古風習と理解してるからこそ文化的な事をすることで自分が置かれた状況に反抗している。あるいは自我を保っている》

と、とらえることができるだろう。▲

〓〓〓〓〓

この辺は我々日本人には理解できないはずだ。

村仕事の手伝いなんかせずに徹底的に反抗すればいいじゃないか!

逃亡だって、もっと計画的に《狙って》やればいいのに、フラァッと思い付きで逃げてるんじゃねえ!

って思ったはずだ。

でもそれは・・

シューメイが実は農村部の古風習に《一定の理解》を持っているからなのだ。

脱走したい⇒だが《古風習を理解もしている》=矛盾の連鎖・・

しかし

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●見えないけど描かれていること●

少林寺物や三国志と違って現代中国映画には、本編のストーリーに描かれていない《見えない背景》があることも多い。

例えば、これは私の憶測でしかないのだが、

〓〓〓〓〓

なぜシューメイが農村部に働きに行くのを受けたのか?

〓〓〓〓〓

もちろんシューメイに《事情》があったにせよ、もしかしたら・・

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

▼文化大革命《文革》の時に学生達が農村に働きに出向いていた《下放》▲

・・が背景にあるかもしれない。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

つまり《文革の時の学生の様に》という感じに。

それは彼女なりに少しでも仕事が学生らしく文化性に繋がるように

《かつての歴史的な出来事に准ずる様な仕事》を

選択してしまった・・だったのかもしれない。

しかしそれが不幸を招いた原因ともなった・・?

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●古風習と混乱と女性への酷い扱い●

そしてそこに農村部にあった

《女性達に強いられていた酷い扱い》

・・もが被っても来る。

女性が受けていた虐待は《五人少女天国行》という中国映画あたりを観てもらえれば言葉要らずでわかるだろう。

シューメイは反発すれば自分の身に危険が及ぶことも理解していたろうから

助けが来るまでは、言われるとおりに

しなければいけかった。

〓〓〓〓〓〓〓〓

そしてシューメイは、心では反発しながらも

《こういうもんだと理解して矛盾の中で馴染む》しかなかった。

〓〓〓〓〓〓〓〓

この辺の事は、我々外野の日本人が考えると頭は

グルグルと混乱するのだが、混乱するなら混沌の塊のままに受けとるしかないわけで・・異文化理解ってそういうものだろうと思う

最終的にようやく動いた公安がこの事件を

《古風習を越えた違法な人身売買である》と

認識するも、《売られてきた女達を全員解放する》などと、デカイ事を権力の威信をかけて言ってしまったばかりに最悪な結果を招く

そもそもシューメイ以外の女達が帰りたがるかわからないのに・・彼女達は《古風習》の中で長い年月を生きてきてしまっているのに今さら・・

シューメイだけを助ければよかった。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●第五世代以降の現代中国映画には隠されたメッセージがある●

★中国映画第五世代については《下記参照》★

〓〓〓〓

ここから少し別の角度から考てみる。

ラスト、公安は村の女達を全員、解放しようとするけど、考えてみるとおかしい。

公安だって売買婚・古風習を知ってるはずだし、先記したように女達が帰ろうとしないかもしれない。

根強い古風習に対してやるなら《文化改革》をするしかないわけで、それはもう、公安レベルでできる事ではない

⇒《一旦、去るけど必ず戻ってくる》と宣言

⇒シューメイを村に残して村を去っていく

⇒ 悲しい悲劇が起こってしまう。

実はこれは↓後記した↓中国映画《黄色い大地》のラストシーンと同じ構成だ。

黄色い大地 では

売買婚が決まっている主人公の村娘が、延安からきた八路軍の兵士に向かい

《一緒に連れてって!》

と懇願する。

八路軍の兵士は、

《いろいろ準備もあるから、延安に帰るけど、必ず帰ってくる》と宣言。

娘はその言葉に希望が沸き、兵士を見送る。

しかしそれから時が経つも兵士はいっこうに帰ってこず・・

結局、娘は望まぬ結婚をさせられて、悲劇が起こってしまう。

《映画は全体を通して、内容的には、政治的メッセージなんかまっっったく無さそうに見える、だが実はこっそりメッセージを込めている》

”ハッキリ言わない”・・は第五世代監督の演出法のアルアルなのだが

なぜそんな面倒くさい遠回りな構成をワザワザしたかというと

理由はズバリ《中国だから》

《盲山》のラストが《黄色い大地》のラストとなぜか被っているように感じるのは・・果たして・・偶然なんだろうか?

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●実は過去にも扱われたテーマ●

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

ところで売買婚 自体は先人たる第五世代の中国映画でも扱われたテーマだ。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

第五世代とは、チェン・カイコー、チャン・イーモウの世代監督のこと。

彼らの先代である第四世代までの《わかりやすくてメロドラマみたいなのばかり作ってた》に反発して中国映画ヌーヴェルヴァーグを起こした尖った世代の監督達だ。

《まあ、第五世代も後々、丸くなるんだけど》

~~~~~~~~~~~~~~~~~

●売買婚を描いた作品●

黄色い大地 陳 凱歌(チェン・カイコー)監督(1984年)

紅いコーリャン 張 藝謀(チャン・イーモウ)監督(1987年)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

この第五世代の作品《黄色い大地》《紅いコーリャン》は農村の売買婚を描いており、本作にも細かいところ《民謡の入りかた》等に上記二作の第五世代作品へのオマージュ?・・がうかがえるので、そこはシネフィルなら注目ポイントである。

シューメイの弟的になる少年も《黄色い大地》の登場人物である少年”ハンハン”に起源が見れるはずだ。

ちなみにカイコー監督の作品を初めて観るなら

《覇王別姫さらばわが愛》から観るのがオススメ。日本でも大ヒットした作品だから。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●第五世代の映画を知ってる人こそ衝撃を受ける作品●

しかし、そんな第五世代映画作品を観てきた人達にこそ

本作は衝撃的で鑑賞には少し覚悟すらいるだろう。

上記二作に比べてシューメイは現代的な娘であり、

例えるならちょっと上野樹里みたいな感じの娘だからだ。

上野樹里が観たら悲鳴をあげるかもしれないな。

いや、上野樹里で日本語吹き替えをしても

恐ろしいけど・・いいのかも・・?

うーん・・しれない。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●有識者による解説イベントをすべき●

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

▼本作は劇場で公開する時に

有識者による文化背景解説をちゃんと

すべきである。

そのくらいの事をしないと、

重大な誤解と不理解を生んでしまいかねない。▲

《ドキュメンタリータッチの映像で生々しく描いた社会派スリラー》?

中国映画を知るシネフィルなら

《第五世代初期志の嫡流的な作品》・・と言うだろう。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

●パンフがない不幸●

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

本作は日本においては不幸な公開のされ方をしている。パンフが出てないのだ

それによって中国映画に詳しい人達以外の一般の観客には、映画で描かれている文化的背景がまったく伝わらず、まるで

ヒューマンホラー映画にしか見えなくなっている

これが岩波ホール、エキプ・ド・シネマだったらパンフを発行し、文化的背景、中国映画の歴史も載せたはずだ。

追記

売買婚が成立しているわけでないので

《嫁ぎ先》ではなく《婿先》と書いた

全4件を表示