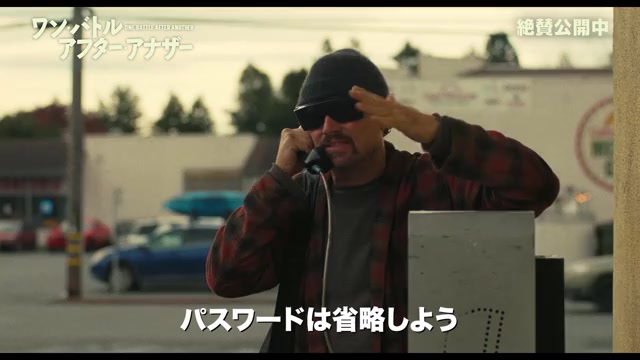

ワン・バトル・アフター・アナザーのレビュー・感想・評価

全152件中、1~20件目を表示

タイムリーでドメスティックな社会風刺色強めのPTA風活劇

前置きに当たる過去エピソードが長くて、登場人物の性癖の話ばかり目立ってちょっと眠くなったが、ディカプリオが逃げ始めてからは楽しめた。

序盤のみの登場で強烈なインパクトを残したテヤナ・テイラーの面構えには、恐れを知らないペルフィディアにぴったりの強烈なオーラがあった。溢れる性欲を隠しもせず、何とショーン・ペンをレイプするという、他の映画なら男性がやるような行動を見せるのが、是非はともかく新鮮ではあった。

ただ、移民を脱出させるだけならまだしも、革命を叫んだところで銀行強盗は単なる犯罪だし、子供を放棄した上仲間を売ってメキシコに逃げるしで、あまり好意的な関心を持てるキャラではなかった。

一方、ボブは笑える言動や情けない振る舞いが多くて可愛げがあった。そんな彼が、逃走中の身でありながら娘を追っていき、戦って娘を守るとまではいかないものの再会して親子の絆を確かめる場面は、血縁の有無など関係ないと思わせるあたたかさがあってよかった。

ディカプリオは、弱さをさらけ出す男を魅力的に演じるのがとても上手い。合言葉を忘れて融通の利かない相手にイライラする場面は笑えたし、センセイの車から飛び降りる時思い切りが悪くてカッコつかないところや、屋上でスケボー男子たちについて行けず道路に落ちてしまう場面には親近感が湧いた。ステレオタイプな「男らしい活躍」からはとことん遠ざけられているボブというキャラクターがとても人間臭く、身近な存在に見えた。

今更だが、彼は本当によいキャリアの重ね方をしていると思う。もちろん若い頃から演技は天才的に上手かったが、一度はアイドル的にブレイクした俳優が、第一線にい続けながらジャック・ニコルソン系(私の主観)の癖つよ中年俳優に進化するというのはあまり例がないのではないだろうか。

映画で名前が出たから言うが、ずっとかっこいいヒーローであり続けるトム・クルーズとはある意味対極のタイプだ。(どっちも最高だけど!)

センセイのファンタジーに近い万能ぶりには笑ったが、ボブが頼りないので物語の推進力としてああいうキャラを出すくらいがちょうどいいようにも思えた。デル・トロの渋くてちょっと不思議な存在感もとてもいい。

ロックジョーには軍人としてのプライドと人間的な弱さが混在していて、一番興味深い造形の登場人物だった。差別によってプライドを保とうとした彼が黒人女性にレイプされ、ホロコーストの如く騙されてガスで殺され、死後のヒトラーのように燃やされるのは、何とも因果な運命だ。

PTA作品のストーリーラインについては正直その特別なよさがよくわからないのだが(ごめんなさい)、人物描写に着目すると結構楽しめる。

タイトルからもっとハイテンポな逃走劇やアクションを想起したが、全体的にイメージしていたほどのスピード感はなく(クライマックスのカーチェイスでは酔いそうになって、それはそれで面白かったが)、上映時間をもう少し削れたのではと感じた。どちらかというと社会風刺的ニュアンスを感じる描写の方が目立った。

ただ、本作がアメリカ国内で高評価を得ているのは何となくわかる気がする。PTA作品にしてはエンタメ寄りかつオフビートな展開に加え、不法移民のエピソード、娘の友人が家に来た時親子で交わされるプロナウン(代名詞)の確認、過激リベラルが狩られてゆく様、白人至上主義者たちの存在と彼らの価値観など、本国の観客にとってはまさに自国が現在抱える問題や日常のリアルを散りばめた寓話のように見えるのではないだろうか。

「クリスマスの冒険者」やロックジョーが悪役的立ち位置であること、ボブとペルフィディアの家族に対する価値観が男女逆転したような関係、ウィラが最終的に活動家になるところなどから基本的にはリベラルを指向する作品なのだろうが、それでいて過激派リベラルを美化せず、どこか突き放すように戯画化した描写があるのが面白かった。

活動の態様が一番まともに見えたのは、フレンチ75よりは穏健なやり方で移民を守っていたセンセイ。主人公のボブに対しても救世主的だった。このあたりの描写のバランス、そしてボブとウィラの絆に監督のメッセージが表れている、そんな気がする。

とてもよかった

クライマックスのすごい坂道が連続してある場面がすごい。あんな道本当にあるのだろうか。一瞬のリアルな殺し合いが最高だ。

この後『爆弾犯の娘』という本を読んでこの本で出てくる『旅立ちの時』という映画を見て、この映画の印象がさらに深くなる。どの作品も過激派闘争をしていた親子が潜伏生活を送る話だ。この映画では更に血縁が強いテーマとして描かれており、自分にも強く訴えかける要素がある。もう1回見たい。

ディカプリオが合言葉を言えずにパニクるところも面白い。

クライマックスまでは…

う〜ん…

結局のところ、ほぼほぼ殆ど予定調和…

想像の斜め上を行く展開はクライマックス以外は殆ど無し。

そのままラストまで迎えてしまった…

まあ、この辺は、PTA本人が一番わかってるのかもしれんが…

やっぱり、もう一押し「ヤラレターッ!」感はないとねえ〜

やはりエンタメに振り切った以上、ストーリーに手を抜いちゃアカンよ。

まあ、それでもクライマックスまでは不思議と面白い。

役者の演技が皆んな良かったからに違いない。

あと選曲の良さか。

ジョニー・グリーンウッドの劇伴の方は、割とフツーに映画音楽なので期待しない方がいい。

しかし、それにしてもショーン・ペンに関しては…

あれだけの演技をした以上、あんな予定調和じゃあ全然ダメに決まってるだろ。

もう一工夫は絶対に必要だったくらいホントはわかっているんだろ?

ラストに至っては、もう…

あんな一般受けを狙ってもダメなことくらい、ホントは自分が一番わかってんだろ?

なあ、ポール君よ!

ていうか、あのスピルバーグが3回も観たと言った時点で「あああ、きっとダメだろ」と思ったソコのアナタ!

アナタの直感は、ほぼ正しい。

しかし…

実際のところ、3回くらい観たくなるシーンがあるのも、また事実なのが…

この映画なのだったりする。

やっぱり役者全員の演技、そしてカメラワークが、なんとも冴えまくってる。

特にクライマックスのカーチェイス!

本当に、あのシーンは間違いなく、暫くは語り継がれるだろう。

アレを観るだけでも、スクリーンで観ることを是非お勧めします。

ストーリーの期待値はゼロでね。

P.S.

ショーン・ペンの最期が、あまりに予定調和で「あ〜やっぱりな」だったので、勝手に少しはマシと思えるプロットを考えてみた…

例の個室オフィスを与えられ、天井から毒ガスが出てくるまでは一緒…

で、苦しみ踠き続け、意識が霞んでいく中…

オフィス内のゴミを回収するカートを押しながら地味な眼鏡をかけた(なぜか?ガスマスクを首元から垂らしている)黒人の女性清掃員が前を通りかかる…

一旦そのままスルーしようとするが、オフィスの中の異変に気づいた様子で立ち止まり…

ショーン・ペンは必至でドアを開けるよう懇願する…

清掃員はガスマスクを装着し、ドアの鍵を開け(あまりに簡単に鍵が開くのは単純に処刑用の部屋なので外から普通に鍵の開け閉めが出来る仕様になっている)

ショーン・ペンは跪くように外へ出ようとするが…

そこで清掃員が一言「相変わらず私に跪くのが大好きなのね」と言って…

眼鏡を取ると、そこに現れるのは、セクシーなテヤナ・テイラー…

サイレンサー付きの銃を懐から取り出し(黒いブラジャーが ”チョイ見え” なのがポイント)

容赦なく、ショーン・ペンの脳天を二、三発、続け様に撃ち抜く。

(裏切り者の罪滅ぼしとして、落とし前をつけに来たという設定)

最後に「あなたの帽子はとっくに捨てちゃったから、これで我慢しなさい」とMAGAのパロディ(Make American Geek Againとか?)の帽子を上から被せられ…

テヤナは鍵を閉め直して立ち去る。

見た目はMAGAのパロディ帽子を被ったまま、うつ伏せで毒ガスで死に絶えたように見えるショーン・ペン…

テヤナは、ガスマスクを外し首元にブラ下げ、一瞬だけ素顔全体がアップで映し出されるが…

そのまま何事も無かったかのように地味な眼鏡をかけ直して、清掃員として立ち去る…

その後の消息は不明…

とか…

荒唐無稽すぎる?でもコレくらいがイイんじゃない?

ちなみに、荒唐無稽すぎるので(オフィスビルの清掃員がガスマスクをつけている…)

実際は、ショーン・ペンの断末魔の妄想(どうせなら最期はテヤナに殺して欲しい… 的な…)かもしれない… というのがポイント。

そして、ところ変わって、ファーガソン親子の自宅…

ウィラが無線をしているところは一緒…

但し、奥の部屋で点けっぱなしのテレビで、例の親子鑑定装置の不具合がメーカーの社員から告発されて、製品がリコールとなり、医療現場や街中では騒然となっていることが報じられている。

テレビの音に気づかない二人は、実際のラストと同じようなやりとりをして、やはりウィラは元気に仲間の元へと出かける…

(たぶん後日には、この報道に気づくのだろうという設定)

なんてね…

これくらいは、やって欲しかったかなあ〜

やっぱり意外な方向からのプロット回収は大事よね。

エンタメに振り切った以上は、特に。

次回作はホント頼むぜ!PTA!

不細工な親父

不条理な国家や富裕層への憎しみと、その行為に陶酔する女性を取り巻く男たち。

そして妊娠し子を産んでも、その思いは収まらずその不条理さに憎しみを増幅させその闘争に身を捧げる。

だけど、男性は怒りよりも娘への愛情を優先し過去の行いにより世間との距離を保ちつつ娘を育てる中、誘拐された娘の救出を断行しようとがむしゃらに突き進む。

そんなオヤジの弱さと矛盾と、愛する娘への想いがどうしようもなく不細工で無様な姿なのだがとても愛おしく感じられた。

そしてその想いを娘も攫われることで愛されていたことを実感する親子愛の物語を、バイオレンスの中にコミカルさを交えて描いてる点はアメリカならではという感じがした。

ここまでカッコ悪い親父が娘への愛情をストレートに謳ったものは珍しく、それをディカプリオが演じてる点もまた一興である。

ダメ父は強し!!事前知識なしで観ることオススメ!!

始めは過激で見通しがつかなかった。けど、駄目プリオが見どころ!!仲間との合言葉を思い出せないダメっプリ!!ビルからビルへ飛び落ちっプリ!!の後の痺れ攻撃にやられっプリ!!ショーン・ペンのオカシサも浮きだって無くて良い!!ベニチオの4!!で、デカプリオ捨てる!!バンズアップっ言われてカルメン風に手を上げて腰、若干振っていたよね!?最後まで見逃せません!!

帽子を被って始まり、最後は帽子を取ってまた次のバトルへ

終わらない戦いを描いた映画。

戦いは悪魔との戦闘で始まり、自己との戦闘で終わる。

ワンバトルの次は、また次の戦いへ戦闘は終わらない。

人の繋がりはとぎれない「自由とは、恐れないこと」

人種差別から人は避けられない、革命は終わらない。

血の争いは避けられない。だが例え血が繋がっていなくても人は通じ合うことができると、父と娘が証明してくれていた。

母は娘を産んだことが最大の革命。爆弾魔の父親、革命家のタフな母親。その二人の間に強い肉体と精神をもつロックジョーの間に生まれた娘(ウィラ)。

壮絶な未来、革命は続く。人々の闘いは終わらない、登場人物たちは、何か揺るぎない何かを持っていた

インディアンの殺し屋は、子供は殺さない

空手の先生は、ファミリーを、メキシコの愛

ロックジョーは、白人至上主義

ボブ(旦那)が、劇中ずっと妻を追いかけ続けて、

最終的には娘と再会する話。

戦闘は続く、次から次へと戦う、

子供の世代が次は戦うのだ

そういう映画だと

戦争は、戦闘は終わらないんだって

いつもどこかで誰かが戦っている、

コメディで笑いを誘うようにジョークでもたまには飛ばして、強かに逞しく生きている。

翻訳がすごいなと思いました

TVCMの「トム・クルーズになれ!」って台詞だけで見に行こうと思った作品

(トム・クルーズファンなので)

映画祭で賞を取った作品なのかな?

なるほど人種問題に触れているなとは思います

その重たい部分は日本人の私にはあまり理解が出来ない部分でしたが

終始ハラハラしましたね

ディカプリオさんのダメおやじっぷりが魅力的に思えるようになるのが不思議

いろいろダメなシーンがトムのミッションインポッシブルのシーンと

重ねられていたみたいで(電話とか暗号とかカースタント?とか(笑))

それで冒頭のセリフだったんでしょうけど

英語でその台詞を聞くととんでもない暴言だったというのに笑ってしまいました

(よくあそこをTVCMにつかったなぁと思いました)

ファンとしては複雑なセリフですがとても楽しめました

わりとB級っぽさがあって楽しかったです

あの軍人の方のちょっと滑稽なくらいの真面目さと怖さもあいまって

とても面白い作品だったと思います

アメリカ映画らしい快作

「これがアメリカ映画の面白さなんだよな~」と鑑賞直後に思わず呟いてしまった。この感覚が正しいかどうかは分からないが、とにかくそう思わずにはいられなかったのだ。さらに言えば、いわゆる1960年代の「アメリカン・ニューシネマ」の懐かしい匂いがプンプンするように感じたのは果たして僕だけだろうか。ちなみに僕の生涯一の作品は大昔に観た「明日に向かって撃て!」なんだけど、あれから何十年も経った今でもこれだけはなぜか更新されていない。今回もまた更新こそ出来なかったが(笑)、それでもこの作品が小気味よい快作である事は間違いなく、まあまあ長めの尺ながら最後までダレることなく一気に走り抜けたのが心地良かった。

ところでPTA作品は今回が初めてだったが、まんまと引き込まれてしまったという印象で、軽くて浅くて分かりやすくてテンポが良くて痛快だから何も考えずにどんどん楽しくなってくる。良い意味で「中身がない」のだ。ハードな設定だけど深く考えさせられるわけでもないし、大した伏線回収もなく単純な構成でこれといったメッセージ性などもない。でもそれが絶妙に心地良いのだ。シンプルだけどテンポが良くて人物が魅力的で「絵力」も強い。浅いけど雑じゃないのだ。深く考えずに楽しむとはこういう事なんだと改めて気付かされる。あくまでも僕の感覚だが、これに近い心地良さを感じたのは「ベイビーわるきゅーれ」かも知れない。もちろん両作のテイストは全く異なるが、ハードさと緩さが上手く共存する心地良さという意味では距離感が近いように感じた。

人物的にもみな魅力的だ。ボブ(ディカプリオ)の情けなさ、頼りなさが何とも味わい深い。隣のビルに飛び移ろうとジャンブして落ちるわ、合言葉は全く思い出せないわ、おまけにラストさえも娘が大活躍するだけで自分は何ひとつ戦ってない。それどころか娘に撃たれかねないほどマヌケなタイミングだ。ボブは結局のところ常に誰かに助けてもらってるだけで、自分では何ひとつ「成し遂げていない人生」なのだ。最後の最後まで情けなく、それでも結局は何とかなってるのが本当に面白い。

ロックジョーという男もまたユニークだ。あの強靭な肉体と不気味さとしつこさ、思考の偏りがとにかく気持ち悪い。途中から何だかあの歩き方さえも不気味に思えてくる。自分が父親だと分かった時の「我が子」に対する反応があまりに予想通りで、こいつマジでイカれてるんだな…と確信する瞬間だ。最後の死に方も奴にふさわしい。あのヤバさはショーン・ペンにしか表現できなかった気がする。さらに振り切った母親、その血を継いだ勇敢な娘、加えてボブの逃走を手助けするデル・トロもまた味わい深い。さほど深い物語ではないのに全ての人物が魅力的だからこそ痛快な作品になったように思う。

あともうひとつ強く言いたいのが、最後のカーチェイスの素晴らしさ。何もない一本道だけど高低差が激しく、互いの車が見えては隠れ、隠れてはまた見える。このドキドキする見せ方には「この手があったか!」と感動すら覚えた。これは映画史に残る名場面だと思うほど印象的なシーンだった。

とにかく最後まで大満足で、他のPTA作品も早速観なきゃ!という感じでした。

ウィラの人生に幸あれ!

薄汚れたダメおじディカプリオと、狂った白人至上主義軍人のショーンペン、テキトーなんだか達人なんだかよくわからないセンセイのベニチオデルトロ。もう美味しい要素しかない。

ヤク中とアル中の意地汚いとことか、木から落ちて電気ビリビリされるボブ最高すぎる

アメリカのリベラル衰退を憂うPTA渾身のエンタメアクション!

やれやれ、エンタメ映画であってもポール・トーマス・アンダーソン(PTA)は解釈の難しい内容を突きつけてくるな。

まあ長年のPTA信者にとっては慣れっ子だがw

今回のこの物語は一応ディカプリオ演じるボブが主人公だが、物語の中心はボブではない。

前半はボブの妻のぺルフィディア、後半はボブの娘のウィラの物語になっている。

ボブは登場時間はいちばん長いものの、話の中心にはいない。

前半のテロはぺルフィディアが計画したものでボブはあくまで手伝っている立場。(オープニングで自分が作った爆弾をどう使うのか理解しておらず、ぺルフィディアに聞いていた)

後半のウィラ逃亡に関しては、皆の関心はウィラに集中していて誰もボブの存在を問題にしていない。(ボブが娘のために必死になりすぎて空回りする様は滑稽なほど)

このストーリー構成から分かるのは、社会的権利の獲得を目指して戦う黒人女性と、それを全力でサポートする人のいい白人男性という構図。

言い換えると現代のアメリカ社会で最も地位が低い黒人女性が社会的地位を得るには、当たり前に社会的地位を持つ白人男性(特にリベラル層)の理解と支援が必要ということ。

(黒人女性独力では何もなし得ないほど社会の差別の壁が厚いという現実)

PTAはその残酷な現実をエンタメの構図の中に見事に落とし込んでいる。

権力を持つ富裕層は立場の弱い移民や貧困層を隷属化して権利を踏みにじり利益を搾取する。

実際ぺルフィディアは武力革命に失敗し、軍人ロックジョーに性的に搾取された上アメリカ社会に居場所を失って姿を消す。

そして『クリスマス冒険クラブ』と名乗る白人富裕層の秘密組織は、異人種浄化を唄いながら食品工場で不法移民をこき使っている。

またロックジョーは私利私欲に満ちたウィラ捜索をカモフラージュするために、でっちあげの理由で軍事作戦を実行。正当な移民街を令状なしに一斉摘発している。そして抵抗する者は皆逮捕。移民にとってはただのとばっちりでしかない。

権力者は法を無視して好き勝手出来るが、底辺の無力な人々は権力者の都合でひたすら踏みつけられて自由など全くない。

この物語は自由の国アメリカが抱える欺瞞を容赦なく炙り出しながら進行する。

物語前半、ぺルフィディアは銃を手にして武力による社会変革を目指したが失敗する。理由は軍資金獲得のために押し入った銀行で警備員を撃ち殺してしまったためだ。

どんなに立派なイデオロギーを掲げても、殺人は正当化されない。(特に殺した警備員は同じ黒人だったので言い訳の余地がない)

つまり暴力はエスカレートしていくものなので、武力革命を目指せば遅かれ早かれこの結果に辿り着くことになる。

ぺルフィディアは怪我を負って逮捕されるが、それはぺルフィディア自身が武力による革命に限界を感じ挫折したことを意味する。

その結果、ぺルフィディアは司法取引に応じて仲間を裏切り、ロックジョーに性的に搾取された上、アメリカに居場所を失って姿を消す。

このぺルフィディアの武力革命失敗〜逮捕〜裏切り〜失踪までの一連のシーンを、PTAはほとんど説明無しにキャラクターの行動だけで表現している。(PTAは演出だけでなく脚本も天才)

そして15年後の物語後半、ウィラは理不尽な理由によりロックジョーに追われる身になり、銃を手にして身を守ろうとする。

そんな娘を助けようと、ボブも銃を手にして奮闘するが何をやっても空回り。上手くいかない。極めつけは娘のピンチに駆けつけようとするも間に合わない。

15年の間にボブがここまで役たたずになっているのは、現代のアメリカにおいて平等や自由主義を掲げるリベラル層の右傾化が進み、結果としてリベラルの力が弱まっていることをメタファーとして表現しているからだ。

ということは相対的に保守や極右の力が強まっており、それが移民街の一斉検挙や教育現場での軍の捜索という形で描かれている。

16歳までボブの庇護の下すくすく育ったウィラは、いきなりそんな差別と抑圧の渦中に放り込まれることになる。

そしてかつてのテロ組織の生き残りに保護されたウィラだが、その場所は荒野のただ中にポツンとある教会。

(組織が弱体化して孤立し、頼りない存在であることを現している)

当然ながら容赦なく襲ってくるロックジョーの軍隊に対して、組織はあまりにも無力。

ウィラは捕らえられ、生き延びるために逃亡する。そして終盤、銃を手にとって襲い来る殺し屋を返り討ちにし身を守る。

この一連のシーンではウィラのたくましい成長が描かれているが、ウィラは人を殺したことによって一時的にメンタルを病み、駆けつけたボブが誰か分からなくなるほど混乱状態になる。

このシーンから分かるのは、ウィラは母親のペルフィディアとは違って殺人に耐えられるほどメンタルが強くないということ。

そしてまた、ペルフィディアもウィラもボブも、3人とも銃を手にして目的達成を計り失敗しているということがここまでのストーリーで分かる。

(ウィラの場合は一応成功するが引き換えにメンタルをやられる)

特にボブに至っては、忍者道場のセンセイから銃を借りウィラの救出に向かうが、移民街の一斉摘発に巻き込まれ銃を紛失。

そして再びセンセイから銃を借りて教会に向かうが、ここでも結局ウィラの救出に失敗する。

ここまでくどく銃による失敗を印象づける事で、PTAは銃に頼った安易な目的達成をこの物語の中で完全に否定している。

もっと踏み込んで言うと、銃社会のアメリカを痛烈に風刺した表現と言ってもいい。

(ちなみに軍による一連の軍事作戦は、左派テロ組織を壊滅させ、移民街でセンセイが匿っていた不法移民を地下に追いやり、一時的には成功する。しかし最終的にテロ組織の生き残りは平和デモの道を選択するので、ここでも銃による思想弾圧は失敗したことが描かれている)

物語終盤、ボブが娘のウィラにぺルフィディアからの手紙を渡すシーン。父親であるボブがずっと娘に言えず隠し続けてきた秘密を打ち明けるわけだが、ウィラはここで実父がボブではないことを打ち明けることも出来た。(ストーリー構成的に打ち明けるならこのシーンしかない)

だがウィラは打ち明けなかった。ボブのぺルフィディアに対する思いを傷つけたくなかったからだろう。

スマホを持ってることを隠していたのは完全に利己的な理由だが、実父がボブではないことを打ち明けなかったのはボブに対する愛ゆえの配慮。

ウィラは物語の最後にひとつ成長して革命活動に身を投じていくことになる。

そしてそのウィラを送り出すボブはスマホいじりに夢中になっていて、もう革命活動には参加していない。

このラストシーンには、黒人女性を含めた社会的マイノリティーが自尊自立して生きていける世の中になって欲しいというPTAの願いが込められているように感じた。

2025/10/13 シアタス調布にて鑑賞

いうほどアクションなし

個人的まとめ

テロの名家のおじさんと戦闘好きの黒人女性がいる

同居する

銀行強盗失敗して女性が捕まる

前の戦闘でコケにしたおっさんとエ

ッチをする。

子供が出きる

おっかさん家出。

ヤバいことになり子供と逃亡。

子供が16歳になる。

おっさん、白人の集まりに入会しようとするが、黒人女性とエッチしたことがバレるとヤバいので殺しにいく。

おっさん不順と組織から刺客がいく。

子供が捕まり組織に殺してねっておっさんがたのむ。

組織から女の子逃げる。

おっさん組織の人に殺されかける。

その組織の人が女の子に殺される。

山場なし?

なんか全部平坦でしたね。車が4メーカー出てたのが不思議な感じでした。

裏の話を

よく理解してれば、皮肉がもっと面白いんだろうなと思いながら観ました。よくわかってないながらもアクション映画として楽しみました。

途中、なぜ殺し屋の方が娘を助けたのかは謎でした。情か何かかしら?

左翼臭ぷんぷんの酷い映画

主人公のサイドがテロリストで、ディカプリオのパートナーは破壊活動から銀行強盗 → 一般人虐殺した挙句に仲間を裏切るとんでもないキャラ。よくこんな設定で話を作ったと正気を疑うし、そこを気にせず絶賛する世の人々にあきれ果てた次第。

よっぽど最低点をつけようと思ったが、ショーン・ペンの怪演にはしてやられたのでこの評価です。

そんな暗号どうでもいい!

面白いけど変な映画。どういう話だったかと言われると答えに窮する。

基本的には、娘を狙われてドタバタするディカプリオを楽しむ映画で、シリアスな展開もあるけど全体的にはブラックコメディ寄りの話だと思う。

今作のディカプリオは極左組織のレジェンドで爆弾魔のボブという配役。家庭を持って子供が出来たことで常人に戻るが、妻とは左翼運動の革命性の違いで離ればなれに。両親はそんな感じだが、娘のウィラは成績も良くニンジャ道場で空手を嗜むなど立派に育っていて凄い。…ニンジャ道場?

ウィラは学校でもいい子ですよ、と先生に言われて思わず涙ぐむディカプリオが可愛い。作中での描写はけっこうダメ人間寄りではあるが、子供に対しては常に真剣なディカプリオ。思想はともかく立派ではある。

作中のボブは穴倉を必死で逃げたり屋根を走り回ったりビルから落ちたり車から飛び降りたりしていてずっと大変そう。だいたい過去の行いのせいではあるが、追いかけてくるショーン・ペンがド変態の極右レイシストなので自業自得よりも可哀そうという気持ちの方が勝つ。

途中、あまりにも自然な流れでビルから落ちてテーザー銃にやられるボブ。昔のジャッキーみたいな落ち方に呆気にとられる。本人が体を張ったのかスタントなのか合成なのかは分からないが、落ちるディカプリオが面白すぎて卑怯だ。

地下組織の電話には「もう暗号とか覚えてねぇんだ!いい加減にしろ!」とマジ切れするし、やっぱり大枠はコメディ映画で合っていると思う。最高に面白い。

色々あって娘と再会するボブ。

己の出自を突き付けられ、この世に極左vs極右の戦争が本当に存在すると知ったウィラはボブに教え込まれた暗号を叫びながら「アンタは誰なんだ!」と叫ぶ。そんな暗号なんてどうでもいい、と娘を抱きしめるボブ。転換した価値観の対比が素晴らしい。

何だかんだ日常に戻った二人。

反政府デモへの参加に積極的になったウィラを、慣れないスマホと格闘しつつ「ほどほどに」と見送るボブ。どちらも異なる方向に目が開いた事が明示されているが、互いの心の距離はむしろ近づいた印象。傍には居ない母からの手紙にある「パパにキスして」で親子の距離が修復されるラストは、本当の家族をウィラが自らの手で取り戻したことを表す良いシーン。左右両極端な仁義なき戦いを描いたくせしてアットホームな着地がとても心地よい。

左右組織の攻防は面白いが、主人公自身が何かを成し遂げる物語ではないので、ディカプリオ大活躍!という内容ではない所だけは注意が必要。でも走って落ちて転がって怒るディカプリオでしか得られないものがあると改めて気付かせてくれる映画だった。

・火葬設備直結型高級オフィスビル

・どっちの組織も隠し扉から地下に潜る所が好き。似た者同士やんけ

・元極左テロリストで陰謀論者の親父が居る家にガールフレンドを迎えに行くの嫌すぎる

・ニンジャ道場のカルロス先生(ベニチオ)が頼りになりすぎる

バカバカしい笑いにこそ意味がある。

ダメプリオがハマり役で、驚いた。

イケメン俳優だと古い評価はアップデートしなくてはならないな。

政治メッセージのあるテーマだと少し肩肘はって見ていた。時折バカバカしいシーンがあり、長いんだからカットしろよなんておもっていた。

それは間違っていた、この作品はこのバカバカしさがテーマなのだ。うすっぺらなそのシーンこそがこの映画のテーマなんだと。皮肉の入ったスパイシーな作品である。

正直よくわかんなかったけど、ショーン・ペンはよかった

私の反省は口ばかりのため、結局「また来週でいいか…」を繰り返し、その結果ちょっと気になっていても結局観に行かないまま上映が終了してしまった作品が数本という体たらくなこの2ヶ月間。本作も危うくそうなりかけたのですが一念発起し、最寄りの映画館での上映最終日の最終回、ド平日の21:35~スタートにギリギリ駆け込んでの鑑賞となりました。そしてこの日は仕事の関係でいつもより朝が早かったので、眠気対策のために「眠眠打破」よりさらに不味い「強強打破」を煽り、いつもより気合を入れて本作に臨んだのです。

目にする度にどんどんジャック・ニコルソンに寄っていくレオナルド・ディカプリオですが、実際に動いているのを見ると「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(02年)の頃から何ら変わらない、あのどんな悪さをしても悪態をついても憎み切れない愛嬌は健在でした。

そしてショーン・ペン。覚えやすい名前と顔立ちで印象に残りやすい割に、その出演作に印象深いものは個人的にはあまりないのですが、しばらく見ない間にえらい老けてて軽くショックです。これは「ユニバーサル・ソルジャー2」(99年)を当時劇場で鑑賞した際にジャン=クロード・ヴァン・ダムのもみあげに白髪が混じっているのを見た時のショックに近い物がありました(いま改めて見ると光の加減で白髪に見えていただけの気もしますが…)と、それはともかく本作でのショーン・ペンの怪演。色欲に溺れ、職務柄の能力が高い故により質の悪い粘着気質を見せるその姿に爆笑です。ショーン・ペンに対してはどことなくスカした風で常に格好つけているような鼻持ちならない印象を抱いていたものですから、こんなアホで格好悪い役を全力で演じている姿にとても好感を抱きましたし、そのインパクトは本作においてディカプリオを凌いでいました。私はこれまでのショーン・ペンの演技を把握している訳ではないのですが、本作においてもディカプリオはその魅力を十分に発揮していたと思うのです。ですがその魅力はディカプリオがこれまでの出演作でも魅せてきたものですので、従来とは違った一面を魅せてきたショーン・ペンの方が、私にとってはより印象に残ったのです。

そんな従来通りの魅力満載のディカプリオに頭は排外主義だけど下半身は博愛主義なショーン・ペン。その他にも魅力的なキャラクターが続々と登場し、それを演じる役者の魅力を十二分に引き出している本作…………だが私は眠った。しかも評判のいいクライマックスのカーチェイスで眠った。気付いたら娘が車道の横に突っ伏して追跡者に銃を向けている。車道にはクラッシュしたとわかる車が2台…。どうしてこのような状況になったのかがてんでわからない。これは痛恨である。ウトウトがはじまった頃、ショーン・ペンが雇った有色人種なのが残念な仕事人(クリスマスの会評)が変な武装集団に娘を引き渡した後、踵を返してその武装集団を襲撃した理由もわからないのですが、しかし私にとってこの映画はそもそもよくわからなかったのです。

物語の軸になっているのは父子の絆の物語なのであろう。育ての父であるディカプリオと血縁上の父のショーン・ペンとが娘を巡って争奪戦を繰り広げているのです。ようやく娘に辿りついたディカプリオに娘が言い放つセリフはその構図だけで胸に迫るものがあるのですが、その後に2つ、3つのセリフで父子のハグにつながるのが疑問です。ディカプリオが娘を愛しているのは明白です。それはよくわかります。子供が生まれるとわかるや否や革命ごっこなんかやっている場合じゃないという意識の切り替えの早さは娘の母親が出産後も子供のためにという意識になれなかった事と対比されて明確です。しかし娘の方はどうなのだろうか?娘からしたら人里離れたアバラ小屋での不自由な貧乏暮らしで今時スマフォも持たせてくれない。その代わり変な装置を常に携帯させられて、空手教室には通わせてくれるが、これも娘がやりたがって通いはじめたのかはわからない。世の子供の習い事の大半が親の意思で通わせはじめる様に護身用として最初は無理矢理に通わせはじめただけかもしれない。そして娘の交流関係が広がるのを嫌がり、娘の友達さえも邪険にし、常に葉っぱで軽くラリっているような父親が迎えに来たところで、構えた銃の引き金を引くだけなのでは?…というのはまぁ冗談にしても、父と離れ離れになった娘が父を恋しがっていた印象が全くなく、気に掛けるのは自分の母がどんな人だったのか?という事だけという感じだったので、この父子が無事にハグできた心境がよくわからないのである。

そして今回のディカプリオは元テロリストの爆弾魔である訳ですが、別にテロリズムが肯定的に描かれているわけではないのです。テロ集団のリーダーである娘の母親(ディカプリオの恋人)が『排外主義者、資本家、中絶反対論者どもなんか〇ソ喰らえ』みたいな事をのたまい暴れまわる冒頭ですが、そんなご立派な大義を掲げる割には押し入った銀行の黒人警備員を些細な事で、でも偶発的にではなく明確な意思を持って銃殺し、警察に取り押さえられると、いとも簡単に仲間の居所をゲロるのです。子供の事でディカプリオと言い合いになるシーンで映る彼女の実家らしき家の立派さを見るに結構裕福な家庭の出身のようですが、中絶反対論者の施設だかに爆弾を仕掛け、犯行予告の電話までしているのですから彼女の思想的には子供をおろすのも全然アリなのだと思うのです。しかし子供が出来たら自分たちの活動がどうなるのかなんて1ミリも考えていない様子で、お腹に子供を宿しても仲間とハイになってマシンガンを乱射する姿が描かれます。そうして生むだけ生んだ後で子供より私を見てほしいとかいうモノローグが入るあたり、彼女ののたまう大義に対する信念がいかに薄っぺらいかがよくわかる作りなのです。そしてそれはディカプリオの役にしてもそうです。彼が爆弾を作って彼女の活動に協力するのも単純に意中の女性と一緒にいて、彼女の気を惹くことだけが目的だったのです。なので子供が出来たと知るや否やテロ活動(大義)からなんてさっさと足を洗って子供のために暮らそうと言い出すのです。さらに彼は一応排外主義に反旗を翻して活動していたわけですが、娘の友達に対しては「怪物ども」と吐き捨て、排他的な態度を見せます。まぁ肌の色の問題と学校でなんとなく浮いてそうなグループという問題は別物なので、もしかしたら矛盾はないのかも知れませんが、どちらにしろ私にはこれらの描写を見るに「先進国に生まれたくせにご立派な大義を掲げて暴力革命だとか言ってる連中なんてこんなもんだよ」という監督の皮肉にしか見えなかったのです。しかしそれならばこの映画のオチで娘が嬉々としてテロ活動に出かけ、ディカプリオもそれを微笑んで見送るというラストは一体何なのか?母親は甘ったれのお嬢さんが承認欲求と破壊衝動を満たすために活動してただけだけど、娘は貧乏暮らしで純粋に活動している“立派”なテロリストっていう事なのでしょうか?

そして一方で彼らと対峙する白人至上主義者たちも「未だに白人至上主義なんて信奉できるおめでたい奴らなんてこんなもんだよ」といわんばかりにステレオタイプ的な滑稽さに溢れています。こういう物語に登場する思想信条や各種組織のいずれにも肩入れせずに俯瞰して見せていくという表現があるのはわかるのですが、それを俯瞰して見せられてこちらは何を汲み取ればいいのかはいまいち私にはわかりませんでした。それに“俯瞰”と言ってもディカプリオが可愛すぎなので、どうしてもディカプリオに視線を合わせようとしてしまうのですが、しかしディカプリオ自身が自分の過去のテロ活動をどう思っているのかがよくわからないのです。16年間娘に不自由を強いながら人目を忍ぶような生活をし、いつ自分たちの正体がバレるのかヒヤヒヤしながら常に葉っぱでラリっているのも自分の過去の活動に起因するのですが、そこら辺への心情がよくわかりません。ただ先に記したように娘が活動をはじめた事に対して反対の様子もないので、あまり過去については後悔はないのかな?と、結局ディカプリオにも肩入れしきれないまま、この映画の何を見て楽しめばいいのかよくわからなかったのです……まぁ眠ったんですけどね!

特に何を言わんとする作品でなくても“ありのまま”を表現されると何故か感動するという感覚があります。ですのでもしかしたら現在のアメリカという国に漂う雰囲気を理解している人から見るとこの作品は「そうそう、これこれ」という感動に溢れているのかもしれません。しかし残念ながら私には今のアメリカに対する理解はいくつかの創作物と報道の切れ端から垣間見た程度のものですので、その手の楽しみ方も見出せませんでした。まぁ一つそれらしい事といえば、女性は命がけで子供を出産するのだから生めば“母親”になれるけど男は一生懸命子供に尽くさないと“父親”とは認めてもらえないよ!って事だったのかもしれませんね!「男はつらいよ」なんて時代錯誤なフレーズが頭をよぎり、それにしても強強打破は不味かったのに効かなかったなぁ~と苦い思いで鑑賞終了です。

予算200億円の超大作

❶相性:上。

➋時代:特定されないが、16年前:2004年前後と、現在:トランプ政権下の2020年前後と推定。

❸舞台:カリフォルニア:聖域都市バクタン・クロス(Baktan Cross、架空)、サンデェゴ、テキサス、メキシコ国境。

❹主な登場人物

①“ゲットー”・パット・カルフーン / “ロケット・マン” / ボブ・ファーガソン(レオナルド・ディカプリオ、50歳):

主人公。極左革命グループ「フレンチ75」のメンバー。爆発物の専門家“ロケット・マン”として権力との闘争に挑む。グループのリーダー的存在で過激なパーフィディアと親しくなり、ひとり娘シャーリーンをもうけるが、パーフィディアが逮捕され仲間を裏切ったため、グループは壊滅する。16年後、夢破れたパットはボブに、シャーリーンはウィラに改名し、共にバクタン・クロスで暮らしていた。ボブはアルコールと薬物依存で精神的にも脆くなっていた。そんな親子にロックジョーの魔の手が迫る。ボブは昔の仲間たちに協力を求め、奔走する。

★薬で気が抜けていたり、パスワードを思い出せない等のダメ要素がある一方、娘を助けるためには、命がけになる。そんな父親を演じたレオナルド・ディカプリオに親近感が沸く。

②スティーブン・J・ロックジョー大佐(ショーン・ペン、64歳):

カリフォルニアの移民収容所の指揮官。フレンチ75の活動を粛清するため追跡・逮捕・殺害を指示する。パーフィリアと関係を持つ。16年後、革命組織を検挙した功により表彰され大佐に昇進し、米国安全保障機関の大立者となる。白人至上主義の秘密結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」に入会するが、クラブでは異人種間の肉体関係を厳しく禁じているため、混血の娘ウィラがDNAテストで実子であることが分かり消そうとするが失敗し、クラブ側に処分される。

★変態軍人を怪演するショーン・ペンが天晴れ。

③セルヒオ・セント・カルロス(センセイ)(ベニチオ・デル・トロ、57歳):

ウィラに空手を教える先生で、移民コミュニティの支援者。フレンチ75の元メンバー。ボブとウィラを守るためリーダーシップを発揮する。

★いかなる危機にも冷静に対処し信頼を勝ち取るベニチオ・デル・トロが儲け役。

④ウィラ・ファーガソン / シャーリーン(チェイス・インフィニティ、24歳):

パットとパーフィディアの娘。16 歳になり、父親が作った“危険から守るためのルール”の中で成長している。近所の道場でセンセイから空手を習い中級者レベルになっている。その後、実の父がロックジョーと判明し、ロックジョーに襲撃されるがデアンドラに救われ、修道院に匿われる。その中で母パーフィリアの裏切りなどの真実を知り、自分のアイデンティティと向き合う。

⑤パーフィディア・ビバリーヒルズ(テヤナ・テイラー、34歳)

「フレンチ75」のメンバーの有色人女性。ボブの同志で妻となる。グループのリーダー的存在。「武力革命が唯一の方法」と信じて実行部隊として果敢に行動する。ロックジョーを性的・政治的・心理的に挑発し、それがロックジョーの執着と復讐心を煽る。娘シャーリーンを産むが、革命の道を優先させ、ボブとシャーリーンを捨てる。銀行強盗の失敗で逮捕されるが、ロックジョーに情報を与えることで刑務所行きを回避する。その後メキシコへ逃亡。終盤には娘への手紙を残すなど、かつての行動を反省し、自分なりの希望を見せる。

⑥デアンドラ(レジーナ・ホール、54歳)

「フレンチ75」のメンバー。ボブとパーフィリアの古くからの同志であり、ウィラを守ろうとする革命活動の中で情に厚い“母性的/支え役”的な存在として機能する。ウィラが襲撃を受けた際救出し修道院へ送り届ける。

⑦ティム・スミス(ジョン・フーゲナッカー):白人至上主義の秘密結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」に暗殺者として雇われる。ウィラとロックジョーを追い詰める。

⑧その他

ⓐ「フレンチ75」のメンバー:メイ・ウエスト(アラナ・ハイム)、ラレド(ウッド・ハリス)、ジャングル・プッシー(シェイナ・マクヘイル)、コムラッド・ジョシュ(ダン・カリトン)、タリーランド(ディジョン・ドゥエナス)、ハワード・サマーヴィル / “ビリー・ゴート” / “グリンゴ・コヨーテ”(ポール・グリムスタッド)。

ⓑ白人至上主義の秘密結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」のメンバー:ヴァージル・スロックモートン(トニー・ゴールドウィン)、サンディ・アーヴァイン(ジム・ダウニー)、ロイ・ムーア(ケヴィン・タイ)、ビル・デズモンド(D・W・モフェット)。

ⓒアヴァンティQ(エリック・シュヴァイク):ウィラの処分”を命じられるが、ウィラの人間性に触れて心が揺れ、命を賭してウィラを守る方向に動く。

ⓓダンヴァース(ジェームズ・レターマン):スティーブンの副官。

ⓔミニー(スターレッタ・デュポア):パーフィディアの祖母。

❺要旨

①16年前の極左革命グループ「フレンチ75」の活動から幕が開く。アメリカとメキシコの国境でフレンチ75は、捕えられた難民や移民を解放する、政治家を脅迫する、銀行を襲撃する等々の反権力闘争を繰り広げていた。その中にペルフィディアとパットがいた。

②ペルフィディアが、彼女に性的関心を持つロックジョーに逮捕される。ロックジョーは、仲間の情報を教えれば保護すると提案し、乗ったパーフィディアは情報を明かしてロックジョーと性的関係を結んだ後、メキシコに逃亡する。

③ロックジョーは情報を基にメンバーを次々と射殺や逮捕や逃亡に追い込む。

④パットはパーフィディアとの間に生まれた赤ん坊シャーリーンと共に身を隠す。

④16年後、カリフォルニアの聖域都市バクタン・クロスで暮らすパットは、ボブ・ファーガソンと名乗り、アルコールと薬物依存の情けない中年親父になっている。娘のウィラは聡明で快活な高校生に育っている。

⑤ロックジョーは、革命組織を検挙した功により表彰され大佐に昇進し、米国安全保障機関の大立者となっていた。

⑥ロックジョーは、白人至上主義の秘密結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」に入会するが、クラブでは異人種間の肉体関係を厳しく禁じている。

⑦ボブとウィラの居所を突き止めたロックジョーは2人を逮捕しようとする。ウィラの空手の師センセイの尽力によ

り、ウィラは、かっての同志デアンドラによって修道院に匿われるが、ボブは逮捕される。

⑧センセイはボブを脱獄させ、ウィラのいる修道院に運ぶ。

⑨ロックジョーは、ウィラのDNをテスト結果、自分の子であることが分かる。そのことが秘密結社に知られるとやばいので、彼女を消そうとする。

⑩ボブとウィラは協力してロックジョーを倒す。実際にロックジョーを倒したのはウィラであり、ボブの行動は空回りに終わった。

★見せ場がなかったレオ(笑)。

⑪死んだかに見えたロックジョーは瀕死ながら生還して秘密結社に迎えられる。しかし、彼は毒ガスで殺され、焼却される。

⑫帰宅したボブとウィラ。ボブはウィラにパーフィディアからの希望の手紙を渡す。もはや娘の将来を案じることのないボブは、オークランドの抗議運動に参加しに行くウィラを快く見送る。

★映画一巻の終わりでございます。まずはお楽しみ様でした(笑)。

❻考察

①26歳の若さで長編監督デビューをした1970年生れのポール・トーマス・アンダーソン(PTA)の作風は、

ⓐ初期(20歳代)は、ダイナミックなカメラワークと、ロバート・アルトマン式群像劇による混沌とした人間模様。

ⓑ中期(30歳代以降)は、人物を内省的なアプローチで掘り下げ、テーマを追求する。

ⓒ共通的には、登場人物の不器用性と、セリフ・映像・音楽を組み合わせた感情の追求、そして権威的は男性像、等に特徴があった。

ⓓ奇想天外で度肝を抜かれるものもあり、『マグノリア(1999)』で、カエルの大群が空から降ってくるシーンは今でも記憶に新しい。

②『リコリス・ピザ(2021)』から3年振りとなる本作は、原題の「戦いに次ぐ戦い」の通り、スピーディで、ハイテンションで、クレイジーで、荒唐無稽な出来事が次々と展開する。

③描かれるのは、白人至上主義の秘密結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」が陰で支配するアメリカ政府と、それに反対してレジスタンス活動を行う過激派革命組織「フレンチ75」との闘い。「暴力には暴力を」の世界である。

❼まとめ

①予算200億円の超大作なので、ヴィジュアル面での迫力ある見所が満載である。

②荒っぽい話だが、文句なしに楽しめる。多くの人が死ぬのは頂けないが、反面教師となっている。

③トランプ政権下の今のアメリカを批判する政治的メッセージが読み取れた。描かれた世界には同意出来ないが、観客に対し、「こんな世界にならないように皆さんが責任を持って行動して欲しい」との期待が込められていると感じた。

❽トリビア1:『アルジェの戦い(1966伊・アルジェリア)』

①ボブが自宅で『アルジェの戦い』を観ているシーンがある。彼のお気に入りの作品のようだ。

②『アルジェの戦い』は、フランスの支配下にあったアルジェリアで1954年から1957年にかけて首都アルジェで起きた事件を、脚本フランコ・ソリナス、監督ジロ・ポンテコルヴォにより、アルジェリア市民8万人の協力を得てドキュメンタリータッチで描いたもので、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞している。当時現地入りしていたフランス代表団が反発し、フランソワ・トリュフォーを除く全員が会場を退席したという逸話が残されている。

③フランス政府はベテランのマシュー将軍の指揮する空挺部隊をアルジェに送って鎮圧しようとする。その方法は、市内に数多くの検問所を設け厳しく取締まり、抜き打ち的に民家やアパートを襲って強制逮捕し、拷問で情報を吐き出させるというもの。口を割らない者は容赦なく殺された。その結果、レジスタンス組織は壊滅する。

④マシュー将軍の方法が、本作のロックジョーの方法と酷似している。成果をあげたロックジョーは表彰され大佐に昇進し、米国安全保障機関の大立者となるのだ。

⑤『アルジェの戦い』では、「フランスはアルジェの戦いには勝ったが、アルジェリア戦争には負けた」ことを示唆して終わる。

➒トリビア2:メキシコとアメリカの壁(出典:Wikipedia、globe.asahi.com)

①本作には、頑丈で長く高い壁が登場する。「メキシコとアメリカの壁」である。

②アメリカとメキシコの国境は、全長3,145kmに及ぶが、その内、1,100㎞以上に高さ4~9mの壁が設置されている。

★有名な「ベルリンの壁」は全長155Km、高さ約3〜4m。この壁は1989年11月に崩壊し、大部分が取り壊されたが、一部が保存され観光名所になっている。私は1996年に見学した。

③メキシコからアメリカへの密輸や密入国を防ぐことを目的としたこの壁は、トランプ氏以前の1990年に建設が始まり、今なお増強が続いている。

④トランプ氏は2016年の大統領選で、不法移民対策としてメキシコ国境に壁を建設することを公約したが、予算や議会の反対等で計画通りは進んでいない。

★その後も壁は世界で増え続けている。

❿トリビア3:アダム・ソムナー(出典:Wikipedia英語版)

①クレジットの最後に「For Adam」と出る。2024/11ガンのため57歳で亡くなったアダム・ソムナーへの献辞である。

②アダムはイギリス系アメリカ人の助監督兼映画プロデューサーで、ポール・トーマス・アンダーソの盟友であり長年にわたる協力者だった。他にもマーティン・スコセッシ、スティーヴン・スピルバーグ、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、ポール・トーマス・アンダーソン、リドリー・スコット等と仕事をしたことで知られている。

ひっさびさの濃厚な映画体験。

攫われた娘を取り返すだけなんだけど、3時間弱はあっという間。

すっかりジャックニコルソンの面影を感じさせる冴えないレオをはじめセンセイっぽいことを言うデルトロ、歪んだ性癖に目覚めるショーンペンが繰り広げる体当たり感満載のカーチェイス、スラング、思い出せない暗号など面白さは枚挙にいとまがない。あの当時のマッチョでホットなハリウッドを彷彿とさせる作品。

この作品のメッセージはラストのラストに。決してエビローグとしての蛇足感を感じさせないエンディングだった。

自由とは何か。

革命とは何か。

戦いとは何か。

エンディングロールでポエトリーリーディングの名曲「Revolution Will Not Be Televised」がかかることに、グッとくる。

うるさくておもろい

PTAPTAってレビューに書いてるから、めちゃくちゃポリコレ意識されたほのぼの系かな?と思ったら全然違いました

初PTA作品、とにかくうるさくて良かったです

劇伴が主役みたいに響くシーンが印象的で、キャラクターも変な奴ばっかで、各所に飽きさせない主張の強さがある。

特に最初は音楽のノリに合わせて、とんでもないスピードで話が進むので飽きずに見られました

移民問題、革命組織のテロ、白人秘密結社など時代性を捉えたモチーフを多く扱う割に、家族愛主題で誤魔化しているようにも思えましたが、その分笑えたのでやむなし🍐🫧🦀

長いのにずーっと面白かった。

ゼアウィルビーブラッドの印象が強くて、難しい内容が長く続くのかと思ったら全く違った。

162分、全く飽きずに楽しんで観ることができた。軽快なトーンの劇伴が作品のテンポを良くしている。

さまざまな立場な人の視点に移って常に何かが起こっているし、主人公とその娘を軍が追う緊張感があるし、ずーっと絶え間なく展開が変わって、すごく良かった。

革命から足を洗い、堕落してしまったレオ様を待ち受けたのは、あの長ったらしい暗号や迷宮みたいな通路など、クソ面倒くさいやり取り。この辺、視聴者と立場を同じくしているから「なんでこんな面倒くさいことを俺はやってたんだ!!」と感じることができて笑えてくる。

実のところレオ様は迎えに行っただけでほぼなんにもやってないんだよな。色んな人間が色んな思いで世界が動いてるんだろうなぁと思わされる出来事だった。

いや本当面白い。

全152件中、1~20件目を表示