アフター・ザ・クエイクのレビュー・感想・評価

全10件を表示

想像と現実が織りなす世界観

村上春樹は30代の時「ノルウェーの森」から始まって、文章が読み易いのもあって色々読ませて貰ったが、今はもうあの世界観に浸れる自信も無かったのだが、偶々テレビで演ってた「アフターザクエィク」を中途半端に観てしまったばかりに、もう一度初めから観たくなり映画館に足を運んだけれど案の定、全てを理解するには至らなかった。

大まかな感想は、1995年の阪神淡路大震災から始まり2025年迄の30年間に起きた「災い」つまり「ある種の圧倒的な暴力」を受けた事により、否応無しに人間の死を想わされ自分にとって大事なものは何なのか?その上で自分が何をすべきなのか訴えかけられた様に感じた。

それにしても、あり得ない事だけど人間が醜い感情を持たなくなったらミミズ君は反乱(つまり地震)を起こさなくなるのか、一寸カエル色に聞いてみたくなるのは野暮かな…

原作読んでて、ドラマも観ていましたが

かなり昔に原作を読んでいて、先日のテレビドラマも観ていたので、配信で観られるまで待とうかと思っていましたが、タイミングが合い劇場で観てきました。

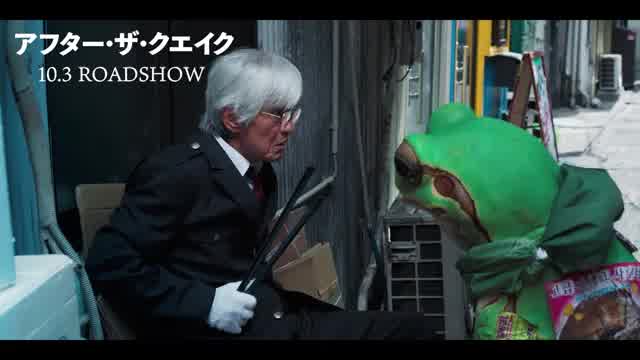

皆さんのレビューを見てると第4話、特にかえるくんのキャラクターに拒否反応を示される方が多い様です。テレビドラマで出て来た時には確かに違和感アリアリでしたが、劇場の大きなスクリーンで観ると何故か受け入れ易く、片桐さんとの生真面目なやり取りを楽しめました。

内容がわかり易かったり、泣いたり感動したりする映画ではないので評価低めなのも止むを得ないかと思いますが、たまにはこういう映画をじっくりと観るのもいいかなと思います。

有料でデジャヴュ体験が出来ます。

村上春樹か?面白いのかな?と見に行き

劇場で見始めて、テレビでやったやつじゃん!?

見たけど途中であきらめたよねたしか。

2話の間少し寝てから

それでもラストは見てなかったから最後までみるか?

と頑張ったが、オリバーな犬同様支離滅裂で終り。

久しぶりに金返せ!!って思った。

テレビ見た人は行かないでください。

静かな絶望と、小さな祈り

村上春樹の小説からイメージした通りの映像だった。

独特の間と、深く沈み込むような音と映像。

テーマは、大きな悪、災難、不運。

そういうに個人では手に負えない悪と出会ってしまった人間の話。

そして、どこかで一見無関係な人がその悪と戦い、この世の平穏を実現させてしまう話。

震災直後の1話目は特に象徴的だと思う。

中身をどこかに持っていかれてしまった男の話。

かえるくんの夢、中身のわからない箱、どこかでつながっているんだよ、という言葉がほかのエピソードとゆるやかにつながっていく。

かえるくんがミミズと戦うという設定は一見すると寓話のようだが、実は非常に現実的だ。

「悪や怨嗟をため込んだ存在が、災害を起こさないように戦う」という構図は、人間の無意識や社会の記憶と重なる。

戦う、戦う存在を応援する、という行為は自分では意識して何かをすることではなく、心の痛みに耐えながら日常を営むことなのかもしれない。

妻を失った喪失感に耐えること、焚火をすること、踊ること、ごみ拾い、それ自体が祈りで戦いなのかもしれない。

暗い映画館を去る時には、もしかしたら、かえるくんを置いてきてしまったのかも、と思ってしまった。

深く深く、自分を沈めて、そこから帰ってくることを約束してくれるような映画。

シュレディンガーの箱

数日前までドラマの存在すら知らなかったが、これだけ役者が揃うと観るよね。

2章目まではタイトル通り震災が影響してたと思うけど、あれ、3章目で大分離れた?

それでも喪失を共通項とした人間ドラマとして面白く見てた。

しかし、4章目でファンタジー増し増しになった上になんかバラけた印象。

いや、それまでも不思議要素みたいなのはあったんだけど、なんか最後だけ毛色が違うというか。

本来それまでの話を総括するポジションのはずが、変な方向に広げちゃったような。

奇妙な生物に導かれ、地下に潜む巨大なミミズと戦って地震を止める…

あれ、これ『すずめの戸締まり』じゃん。笑

しかも東京の地震は止めたけど神戸の地震は起きてたワケで。

というか、あの流れで熊本の震災には触れないのか。

のんの声もあってかえるくんのキャラクター自体はユニークだったけどさ。

スッキリどころかモヤモヤばかり増した。

芝居は全員言うことなく素晴らしかった。

未名にほぼ台詞がなかったり、順子がが三宅の前でだけ笑顔を見せたり…想像を刺激する部分も。

でもやはり3章までがすべて半端に終わっている印象は拭えない。

最後に彼らのその後を少しでも映してくれたらまた違ったような気もするけど…

1995ときて、2011となるとなるとすれば、次は2027なのかもしれません

2025.10.7 イオンシネマ京都桂川

2025年の日本映画(132分、G)

原作は村上春樹の短編小説『UFOが釧路に降りる』『アイロンのある風景』『神の子どもたちはみな踊る』『かえるくん、東京を救う』

阪神・淡路大震災を機に喪失を抱えた人々を描いたオムニバス形式のニューマンドラマ

監督は井上剛

脚本は大江崇允

物語は、4つのオムニバスによって構成され、それぞれの章に年代を示す数字が当て振られていた

「1995年の章」では、震災のニュース映像に心を奪われていた妻・未名(橋本愛)の失踪に動揺する小村徹(岡田将生)が描かれていく

何の前触れもなく、置き手紙を残して消えた妻だったが、叔父を名乗る人物・神栖(吹越満)の出現によって、離婚が確定してしまう

その後徹は、どこかに旅に出ようかとまとまった有給を取り、後輩の佐々木(泉澤祐希)から、妹のケイコ(北香耶)にある小包を届けてほしいと言われる

徹はその依頼を受けて釧路に向かい、そこでケイコと彼女の友人・シマオ(唐田えりか)と出会うことになった

「2011年の章」では、父との関係悪化から家出をした順子(鳴海唯)と、海岸で焚き火をしているコンビニの常連客・三宅(堤真一)との交流が描かれて行く

そこに順子の同棲相手の啓介(黒崎煌代)も加わるものの、最後には2人きりになって、ある約束を交わすようになっていく

「2020年の章」では、神の子として育てらえた少年・善也(黒川想矢、成人期:渡辺大知)が描かれ、彼は2011年の東日本大震災を機に信仰を捨てていた

世話になった教団の幹部・田端(渋川清彦)との最後の時を思い出しながら、母(井川遥)が言っていた「自分の父親の特徴」を思い出していく

そして、その特徴を持った男(小坂竜二)を地下鉄の車内で見つけてしまう

「2025年の章」では、ネカフェに住みながら警備員として働いている片桐(佐藤浩市)が描かれ、彼の元にかえるくん(声:のん)という不思議な生き物が現れる様子が描かれて行く

かえるくんは、かつて片桐と一緒に東京から地震を救ったと言うものの、彼は何一つ覚えていなかった

だが、かえるくんを信じて一緒に東京の地下に行き、そこでかつてと同じように「想像力」を持って敵と戦うことになった

映画は、この4つの物語をほぼ単独で描いていて、その収束点は「謎の赤い廊下」となっていた

その廊下は、トンネル、地下鉄の車内などと同じように見える細長い場所で、そこに出ることは禁忌であるように描かれていた

そこには年代を同じナンバーの部屋番号が記されていて、4つの時代以外にも多くの部屋があって、そこから人々が顔を覗かせていた

物語としては、震災を機に何かを失った人を描いていて、さらに「自分が誰かの前から消えた人」と言うのもいたりする

震災の報道が起点で自分の心に気づいた未名は、自分の居場所は徹の側ではないと考えていた

徹は彼女の行く当てを知らないものの、釧路にて「UFOの光に消えていく妻」を見てしまう

また、順子は震災関連ではないものの、父との関係悪化によって、自らが失踪人となった人物だった

彼女はコンビニで働いていて、そこの常連客・三宅と知り合いになるのだが、彼は阪神・淡路大震災にて家族を失った男だった

彼も順子も居場所を無くした人間であり、2人は焚き火が消えたら一緒に死のうと約束を交わすことになった

さらに、善也は信者の前から姿を消した少年であり、彼が信仰を捨てたのが東日本大震災が起こったからだった

彼は神様に疑問を持ち、さらにその対象者である神の子として扱われてきた過去に嫌気がさしていた

そして、教団と距離を置くものの、田端の死によって、再び過去と対峙することに鳴

彼は生まれながらにして父親を喪失している男で、彼は阪神・淡路大震災とともに生まれてきたことが明かされる

最終章の片桐については、背景はあまり語られないが、神戸の信金で働いていた過去があり、おそらくは震災によってお金を返せなかった人々から貸しはがしをしてきたのだと思われる

東京に逃げてからも、同じ系列の信金のティッシュなどを部屋に置いていたりして、いまだに未練があるように描かれていた

彼が無くしたのは「かえるくんと一緒に戦った記憶」であるものの、みみずの正体はいまいちはっきりしない

地中を走り、人々の負の感情を吸収していて、それが爆発すると地震が起こる、と言うように説明されていたものの、今回の戦いに置いて、それをどのように解決したのかはわからない

映画は、解釈が分かれると言うよりは、繋がりがわかりにくいので意味不明に思えると言う内容だった

無理やりこじつけると「喪失を抱えた人々」と言うことになるが、登場人物は直接は干渉し合わないし、誰かが誰かの過去もしくは未来と言う関係性もなかった

NHKのドラマを再編集したものなので、クレジットに名前があっても映画ではカットされている人もたくさんいた

もしかしたらどこかに写り込んでいたのかもしれないが、存在を認知できなかったキャラも多かったように思う

個人的には関連付けを探しながら観ていたのだが、映画的な解釈をつけるとするならば、「震災は人類の負の感情の爆発」であり、それが一定量を超えると地震を起こしてしまうと言うものだ、と考えている

その周期は人間次第ということなのだが、阪神・淡路大震災から東日本大震災の間にも、それらはずっと溜まってきたことになる

この期間に登場し、そう言ったものを抱え込んできた人物がいるとしたら、神の子として育てられてきた善也であり、彼はある時期から「神様を疑う」ようになっていた

それが2011年の東日本大震災によって確信に変わっているのだが、言い換えると、善也の疑念が徐々に膨らんで、みみずを育ててしまったように思える

東京を地震から救ったというのは、おそらくは東日本大震災のことであり、そうだとすると「東京は救えたけど」という意味にも思える

東京から地震を遠ざけても、別の土地でそれは起こっていて、さらに「神様の疑念」というものは生み出され続けていく

2025年の段階で「危険」であるというのは、神の存在を疑問視するパワーが増えすぎたためであり、それを何とかするためにかえるくんは片桐の前に現れていた

片桐は赤い廊下に出て、そこでこれまでの登場人物と相対することになるのだが、そこにいる人たちは、震災を機に何かを失った人たちであり、彼らは人生を捨て、自分を見失い、神を冒涜する存在だったようにも思える

実際のところ、現実を塗り替えるほどの神の力というものはなく、喪失を見ないようにするとか、忘れたふりをするということで心の調整をしている

それがラストで登場する介護士・クシロ(錦戸亮)のセリフでもあり、「人は忘れなければ生きていけない」というのは、喪失は抱えるものではない、という意味に繋がるのではないだろうか

いずれにせよ、深く考える話でもないと思うのだが、人の脳には「ありもしない現実を現実だと思い込ませる力」があり、さらに「キャパがオーバーすると自然消滅させる力」もあったりする

正常に脳が動いている間はバランスが取れても、極端なことが起きてしまうと、人はそのバランスを取れないまま人生を歩んでしまう

忘れられない人たちは死を選び、どうでも良いと思う人は踊ることで解消し、ある種のおとぎ話の中で妻を消し去ってしまう夫もいたりする

それらの集大成のようなものになっていると思うのだが、実際にはそこまで深く考えるものではないのだろう

冒頭では、旅先で出会ったシマオとラブホでベッドインした徹のシーンで始まるのだが、喪失を癒すのは人肌の温もりしかないという暗喩にも思える

焚き火の暖かさではなく、あの2人がもし肩を寄せ合って、体温を感じ合っていればどうなっただろうか、という「もしも」という想像力でも人は救われるかもしれない

なので、そう言った方向性で脳を使うことで、自分自身の窮地を救う術を得ることができる、という意味も含まれているのかな、と思った

地震のあとで

『神の子どもたちはみな踊る』(かみのこどもたちはみなおどる)は、村上春樹の連作短編小説集。2000年2月に新潮社より刊行された。『新潮』に「地震のあとで」という副題付きで連載された、表題作『神の子どもたちはみな踊る』をはじめ5編の短編と、書き下ろし短編1編を収録する。2002年2月に新潮文庫として文庫化された。(Wikipediaより)

そして、この連作短編集の装丁に画家北脇昇の絵画が使われているように、村上春樹が北脇昇が描くやや抽象画風の風景からインスピレーションをを得て小説にしたとも取れなくもない。

そして本作も、ドキュメンタリータッチの部分とシュールレアリズムの部分が交錯してゆく構成になっている。(アメリカでの実写映画化、フランスでの漫画化、アニメ化があり、ついにNHKでシリーズドラマ化されたものを再編集したのだとか。)

大江崇光氏(「ドライブマイカー」)が書いた脚本が村上が描く幻想的な雰囲気を原作からさらに加速させていると、思った。

とくにシュールなホテルの廊下や、ある扉が、別の場所に繋がっているといった場面展開は、それを強く感じた。

本作を構成する四つの短編の主人公たちは、いずれも地震のあとで、家族及びそれに関連するなにかを失っている。

妻を失ったサラリーマン、妻と娘二人を失い故郷も失った画家の男と父を捨てたコンビニ店員、(地震の前だが)初めから父を失っている青年善也と、夫がいないその母。歌舞伎町のネットカフェで暮らす老齢の警備員(もと信用金庫の渉外担当)。

そして、地震の国日本では、いまも地震の前であり、ある夜に、かえるくんと共闘をした片桐さんのように地下にうごめく見えない巨大なみみずくんと想像力で闘う必要があるのかもしれない。

これこそ難解

四つのstoryで構成され

岡田将生さんからはじまり鳴海唯さん

渡辺大和、最後は佐藤浩市さんで締め括る

震災をテーマに

阪神淡路大震災で妻を亡くし

心にポッカリ穴が空いてしまった

…喪失感

(中身のない箱)で表し

空っぽの中身はあなた自身

と抽象的な言い回し

それぞれのstoryに

難しいけど伝わるものはありました

鳴海唯さんは

父と合わないことで家をでた

海で流木を拾って焚き火するおじさん

(堤真一)と焚き火を通して心許せる人

渡辺大和さんは

宗教の神とされ悩む

神の存在があるのか疑問が膨らみ

神は地震も止められないし病気も治せない

と…それでも祈るのか

ラストは

ネットカフェで暮らす佐藤浩市さん

駐車場の勤務とコミ拾いで…

巨大なカエルくんが出てきて

助けてくれてありがとうと感謝をされる

身に覚えがないが

このカエルくんも彼自身で

元は銀行マンだった彼が銀行員だった頃

イロイロな出来事が彼を襲う

大震災が起きて

喪失感を抱えて生きている人たち

その空っぽな心をどう埋めて

"自分"の心を戻すのか

…相手がいることで

祈り続けることで"救われる"

声を掛けてもらえることで…

何となくですが…観てよかった

それぞれの抱える傷と喪失感。

1995年に起きた阪神・淡路大震災から5日後に妻が居なくなり離婚した男、2011年家出した女と海辺で焚き火をする男、2020年神の子と言われ育てられた男、2025年元銀行員の警備員、それぞれにある喪失感を抱え生きる者達の話。

冒頭で言うカエル君、…カエル君!?あれっ、これいつだか観たアニメ映画で聞き覚えのあるフレーズ、村上春樹、あの時の実写?!が頭にありながら…。

それぞれの年代の人物のストーリーを観て残るのは癒えない傷、喪失感を抱える者達、…なんだけど見せ方が何とも独特で解りにくい。原作書いてる村上春樹さんの頭はどうなってる?!って思うし、どうしたらこんなストーリーが思い付く?!がずっと頭にありで。

原作を知る方は解るかもだけど…地震をもたらすミミズとか世界を救うカエル君とかの世界で表現する世界観はちょっと難しいかな。

2011年の焚き火の話、焚き火の火を見て素が出る見せ合う2人は何か良かった…でも根本の部分はそんな感想ではない!ってのも分かってる。

全10件を表示