黒川の女たち : インタビュー

戦時下満州での性暴力、ソ連軍に差し出され犠牲になった当事者が語るドキュメンタリー 松原文枝監督に聞く

戦時下、満州に渡った岐阜の黒川開拓団の悲劇の史実と当事者の声を記録したドキュメンタリー「黒川の女たち」が公開を迎えた。2018年から6年にわたり取材を続けた松原文枝監督に話を聞いた。

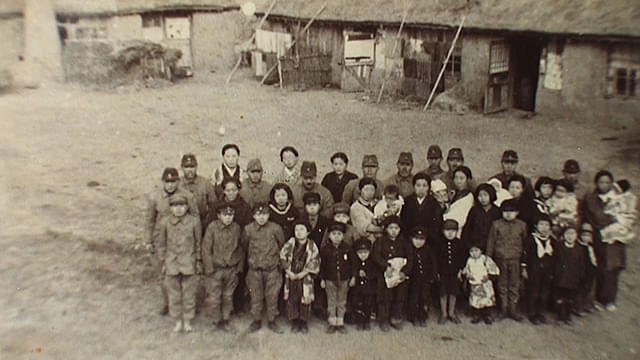

1945年、日本の敗戦が色濃くなる中、ソ連軍が満州に侵攻する。開拓団が生き延びるための交換条件として、数えで18歳以上の未婚女性15人がソ連軍へ差し出された。彼女たちの役割は性接待。なぜ未来ある若き女性たちが犠牲にならなくてはいけなかったのか? 時を経て日本で戦争の記憶が薄れゆく中、老境に入った彼女たちは「なかったことにはできない」と、勇気を持ってカメラの前で真実を語る。

テレビ朝日「報道ステーション」のディレクター、プロデューサーを務め、映画作品ではカジノ誘致問題に揺れた2021年の横浜市長選で反対派に立った藤木幸夫氏を追った「ハマのドン」を発表している松原監督。今作「黒川の女たち」もテレビ向けドキュメンタリー番組制作からスタートし、岐阜県白川町の神社に建立された黒川開拓団の慰霊碑の一つ「乙女の碑」に、2018年11月、ソ連軍への性接待の事実が新たに碑文に刻まれるまでを記録し2019年に放映。その後新たな取材を行い、映画という形で公開となった。

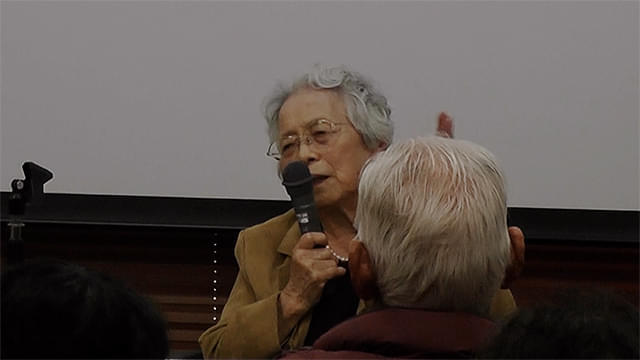

2018年8月の朝日新聞全国版の社会面で、岐阜市民会館で行われた戦争の証言集会で自身の体験を語った佐藤ハルエさんの記事を読んだことが、本作制作のきっかけだ。「写真のハルエさんの表情から、『私が話さなくてはいけない』という強い意志を感じ、引き込まれました。その後、遺族会会長の藤井宏之さんからハルエさんをご紹介いただき、取材したのが始まりです」

「戦時中に女性を差し出し、性暴力があった。その事実を碑文に書かれたことが社会に知られることで、どんな反応があるのか――そんな考えもあり、撮り続けました。ハルエさんの証言が世の中に知れ渡ったことによって、学校の先生をはじめ、大学生や高校生、一般の会社員の方までが、もっと話を聞きたい、とハルエさんのもとに足を運ぶようになったそうです。長い間大きな抑圧があった中、事実を明らかにすることは簡単なことではありません。ハルエさんの勇気や覚悟に人が動かされ、行動するのだと思います。そんな風に、私はハルエさんの話を聞きに来る人たちを撮っていました」

佐藤ハルエさんは、帰国後に黒川を出て、別の開拓団で満州生活の経験のあった伴侶を得て結婚、子どもにも恵まれた。戦後は貧しい土地で一から生活を立て直す過酷な日々を強いられたが「自分は満州で一度死んだようなもの。日本で好きな農業ができるのがありがたい」と、厳しい環境もいとわず働き続けた。松原監督は「ハルエさんはしっかりした働き者の女性で、いつもニコニコして可愛らしくて。でもひとたび満州の話になると、本当に真剣な表情になります。彼女の考えと勇気を持って言ったことに対し、こちらはきちんと受け止めて応えなければ……自然とそういう気持ちにさせられてしまうのです」と、堂々とメディアの前に立ち、真実を訴えてきたハルエさんを語る。

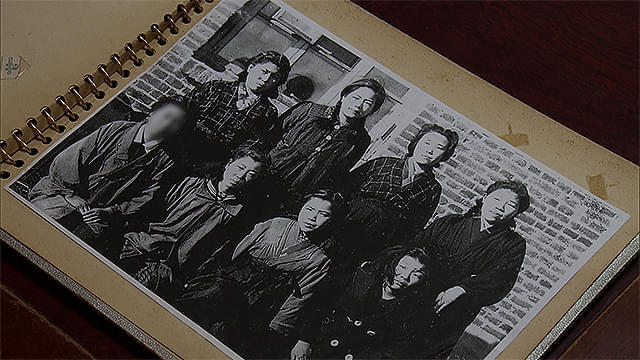

そして、年少の女性たちをかばい、最も多くの犠牲となった最年長の安江善子さん、長年ひとりで苦しみを抱え続けた安江玲子さんらにも出会う。映画「黒川の女たち」は、玲子さんがしたためたノートの文章や、玲子さんが悲しみと怒りに声を震わせながら、当時を回想する場面から始まる。この際の取材は2019年に匿名で行われ、玲子さんの顔は映っていない。

「碑文設立のために大変な努力をされた遺族会の藤井さんに、『碑文ができて、これで一段落ですね』と声をかけたら、『いや、全然終わりじゃない』と言われて。その理由は、安江玲子さんが『黒川には行きたくない、黒川の関係者にも会いたくない』というお気持ちを長年持っていらして、藤井さんはずっと謝罪をしたいと思っていたそうです。コロナの流行期間もあり、なかなか会っていただけなかったそうなのですが、2023年の10月に、玲子さんから連絡があり私も同行しました。私は玲子さんを2019年に取材していたのですが、その頃と全く違う人のようになっていたのです」

「2019年の取材の際の玲子さんからは、こちらが何か話したら傷つけてしまうような、人を寄せ付けないバリアのようなものを感じました。ところが2023年の藤井さんとの対面時には表情が優しくなって、笑顔もあって。人ってこんなに変わるのかと驚きました。ずっとハルエさんたちとの手紙のやりとりはあったそうですが、頻繁に会うわけではありませんし、長年誰にも言えず、何十年経ってもトラウマで当時のことを思い出し、眠れなかったりと一人で苦しんできたようです。でも、ハルエさんたちによって事実が公表され、玲子さんの家族が理解し、その気持ちを大事にしてくれた。温かいお孫さんの手紙や反応が、玲子さんの心を解きほぐしたのでしょう。その時には、お名前も顔も出してお話くださって。その過程も形にして残したいと思いました」

その後、松原監督のもとに佐藤ハルエさんの体調が悪化したという知らせが入る。遺族会会長の藤井さん、そして当時小学生だったにもかかわらず、接待を強いられた女性たちのために風呂を焚き、衛生管理などの手助けをし、ずっと女性たちに寄り添ってきた安江菊美さんとともにハルエさんの自宅に向かった。

「ハルエさんの戦後開拓のことについても伝えたいと思い、改めて取材を申し込んだら、ハルエさんは入院されていたのです。その後、ご自宅に戻られても体調が回復されないとのことで、藤井さん、菊美さんとお見舞いに行きました。そして、菊美さんが話しかけた10分後ぐらいに、ハルエさんはすーっと息を引き取られました。私はその場に立ち会ってしまったのです。それはとても重いことで、必ず何かしなくてはいけないと決意しました。映画の中でハルエさんが目を閉じるシーンは、亡くなられた瞬間です」

2024年1月、松原監督が見舞いに同行したことで、99歳までたくましく生きぬいた佐藤ハルエさんの最期が記録された。「彼女たちは、上から押さえつけられていたものをはねのけて真実を告白し、私はその勇気に心を動かされました。そして、彼女たちがどう人間性を回復させたか――映画はその変化がわかるように構成しました。戦争で犠牲になった、その事実だけを映像で見せるのは簡単ですが、犠牲になった後、彼女たちが人間性、尊厳を回復するまでには長い時間がかかっています。最後の最後に笑顔を見せて話ができるようになるまで80年という時間が経ちました。女性たちの尊厳の回復と、ハルエさんの最期までを知ってほしい」と映画化への思いを語る。

そして、「戦争は人が起こしたことなので、人の顔がわかるようにしたいと考えました。爆弾の爆発や、ミサイルの攻撃、塹壕から撃つ兵士を描くような戦争ではなく、満州事変を誰が引き起こしたのか? ということ。そして植民地主義の影響は今の時代にも続いています。主導した人たちは歴史的に定義づけられていますし、犠牲になった方々だけではなく、引き起こした人たちの顔も見えるようにしました」と顔と名を出すことに意義があると考えた。

1932年から1945年まで、およそ900の開拓団が満州に渡った。黒川開拓団で起きた事例は氷山の一角だろう。ハルエさんは、満州で男性の年長者から「敗戦の際、女性たちは覚悟が必要」と説かれていたと話している。「正常時だったらそんなことは犯罪的行為といってもおかしくないですが、戦争になると論理のすり替えで、女性は犠牲になるもの、女性を物扱いするような意識が洗脳のように刷り込まれてしまっていたのでしょう」と松原監督。

「戦時中の性暴力を研究した平井和子さんの著書『占領下の女性たち』(岩波書店)にもありますが、国会図書館など公的機関に残された証言集でも44件は確認されているので、類似の事例はほかにもあったのではないかと推察できます。ただ、当事者が語らないことは、伝聞や噂という形になってしまい、証言も匿名だと『なかったこと』にされてしまいます。黒川の場合は『なかったことにはしない』そういう思いの方が何人もいらっしゃり、名前も顔も出してくださったので、実像として結ばれ、歴史に記すことができたのです」

黒川の女性たちが犠牲となった期間は数カ月だが、その間、病気にかかり命を落とした人もいた。彼女たちの犠牲のおかげで、開拓団の451人が帰国した。しかし、生き残っても女性たちの心の傷は生涯消えることはなく、帰国後は誹謗中傷や差別、偏見の目にさらされ、結婚を反対された人もいたそうだ。

「本来守られるべき立場なのに貶められる、こんなひどい話はありません。こういったことは今も終わっていない話だと思います。(事実を明らかにした)黒川の場合は、遺族会の方々が彼女たちのことを大事にして、事案に対して丁寧に対応したからこその結果で、極めて特異な例だと思います」

黒川の女性たちの悲劇を過去のものにせず、現実と結び付けて考え、そして彼女たちの勇気ある行動を見てほしいと願っている。

「現代社会で起こっているパワハラやセクハラの問題と地続きではないでしょうか。特に、若い世代の方々には、覚悟を決めた女性たちが残したもの、こういう力を持った女性たちがいることを知ってほしいです。戦後80年経って時代は変わりましたが、現代の女性にもさまざまな課題が残っており、未だに男性優位と言える社会です。それを打ち破った黒川の女性たちの勇姿を見ると、『おばあちゃんたちはかっこいい』と思えるはずです。映画をご覧いただき、ぜひ多くの議論をしてほしいです」