ベートーヴェン捏造のレビュー・感想・評価

全61件中、1~20件目を表示

果たして捏造は是か非か

捏造の是非。それがこの映画を見終わった後に考察し、自分の意見で議論したくなるポイントだと思うのですが、果たして主人公シンドラーが何のために捏造したのか。その是非は?

人の行動って動詞や述語が大事だと思います。「何を」が主語で名詞で、「どうした」が述語で動詞。その人のために説教しても、どんな話であれ「攻められた」ことに腹を立てて逆ギレする。

シンドラーの捏造に対し、ジャーナリストのセイヤーが「ウソをついた」ことに腹を立てて責め立てる。そりゃあジャーナリストにとって、嘘は許せない。じゃあ、シンドラーがしたことは「嘘をついた」ということか。

確かに「嘘をついた」と思う。でも違う言い方も出来る。「演出をした」とも云える。「運命の扉を叩いた」と言えば面白い。格好いい。彼も音楽を学んだ芸術家である。芸術ならば飾り立てたり、削って整形しなおして、美しく仕上げるのが本領。まずそこがジャーナリストとシンドラーとの違い。

もう一つ、「護った」とも云える。過去の筆談のノートを焼き捨てて隠蔽し、書き足して捏造した。それは彼の面白からぬスキャンダルな過去を世間から伏せるため。誰にでも墓穴まで持って行きたい黒歴史はあるでしょう。

しかし、亡くなったベートーヴェンの意向はどうだろう。捏造に奔走するシンドラーの傍らに感謝の意を述べて立つ亡きベートーヴェンの亡霊は、ヤンデレ・シンドラーが描いた妄想ではないか。「護るために敵を刺す」と自分から言い放つほどのヤンデレマネージャー・シンドラーをベートーヴェンは本当に認めたのか。シンドラーの独りよがりな「ベートーヴェン像」を世間に押し広めただけではないのか。

それはもう、ベートーヴェンこそジャーナリストでもない芸術家であるし、黒歴史は誰だって隠したい。ベートーヴェン本人からみれば、「ちょっとそこは違う」と言いたいところはあっただろうけど、面白くないことはかくして欲しいのは当たり前。

それにもう一つ、シンドラーには絶対の自信があったと思う。それは、チケットの売り上げを着服したと、ありもないことを責め立てたヴェートーベン、それに逆らわずに「さようなら」と言い残して立ち去ったこと。ここに何故か大きな信頼関係を感じました。互いにそれが嘘だと知っている。判りきっているけどシンドラーは何も言わずに去ったし、何も言わずに立ち去ってくれることをベートーヴェンは知っていたのではないでしょうか。それはもう、ベートーヴェンの甘えだと思う。だから、戻ってきたシンドラーと信頼関係を取り戻したのもそのためで、老後に遠慮なく甘えることの出来る相手、それがシンドラーであったと思う。

つまりはまあ、ベートーヴェンの意向通り。ただし、やっぱり嘘は良くないですね。良くないからこそ、こうした「暴露映画」が面白い。まあ、面白かったから感謝すべきでしょうか。「利は無い」と生徒はいったけど、お陰で本は売れるし映画化もされているし。

まず、映画の在り方も判りやすくてよかったです。ベートーヴェンといえば音楽室の肖像。この捏造の話なら、アレ抜きには語れない。学校の音楽室を舞台に、なんだかドライな生徒に構って貰いたがってる寂しそうな先生のやりとりも何だか面白い。肖像については、Youtubeで山田五郎先生が解説をしていたはず。どんな話だったかな。後で見返そう。この映画を機に再生数が増えると良いですね。

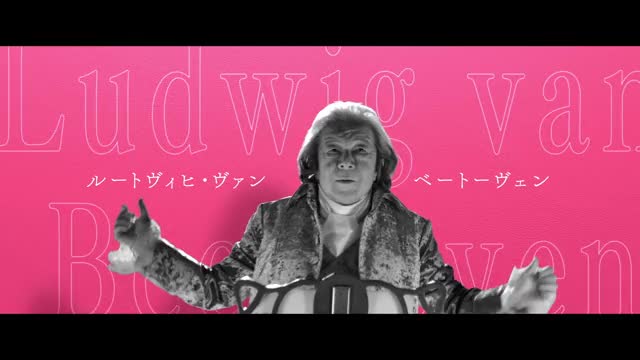

そもそも「なんで日本の役者で撮ったの?」って思った。見始めは「チコちゃん」かなんかのチープな再現ドラマっぽく見えたけど、なんか漫画的で非常に面白かったし、いろんな役者さんが偉人を演じているのも楽しみ。フランツ・リストもなかなか美少年だったから、もうちょっと活躍してほしかった。再現ドラマの冒頭で理想と現実、双方のベートーヴェンを出しているの良かった。それだけで何の映画かを象徴していた気がする。

そんなわけで見終わってみればしっかり構成された面白い映画だったと思う。最近、邦画が面白いな。これからも楽しみです。

ベートーヴェントリビアと、ビジュアルに似合わず真面目なメッセージ

西洋の歴史上の人物を日本人が演じるって……出オチのコメディか? なんて、大した期待もせず(すみません)観に行ったらどうしてどうして。笑えるのはもちろん、ちゃんと物語に引き込んでくれるし結構考えさせてもくれる、おふざけと真面目のバランスが絶妙な映画だった。

日本人が演じることの理由づけは、冒頭できちんとなされる。これ全て、音楽の黒田先生から話を聞いた中学生野村くんの脳内イメージなのだ。だから校長先生がベートーヴェンになっていたり、担任の先生がセイヤーだったりする。

そしてこういった設定は、物語の真実味を絶妙にぼやけさせる。1800年代パートはあくまで「かもしれない」話なんですよ、という線引きが作品世界の内側でなされている形だ。LEDウォールを使ったバーチャルプロダクションの背景も、よい加減でリアリティを薄めている。関監督はウィーン現地の取材もしたそうだが、バカリズムから「(現地ロケだと)後ろ(背景)が本物で手前(人物)が偽物ということになる」と言われ、上記のスタイルに決めたそうだ。

ノンフィクションノベルを原作にしたこの映画が、仮にもし西洋人をキャスティングし、現地ロケもしたりして、現代パートなしで作られていたらどうだろう。映像に説得力があり過ぎて、観客が「大筋これが事実なのだ」と疑問なしに受け入れてしまいがちになるのではないだろうか。

シンドラーとセイヤーの対話についての黒田先生の説明に対する、野村くんの「それは先生の想像ですよね」という言葉が、意外と本作の核心なのかもしれない。「セイヤーがシンドラーの嘘に気づいていたことにした方が面白い」と考えた黒田先生の思惑を、自分の頭で考え、疑問を持った野村くんは看破した。この姿勢はシンドラーの手の込んだ嘘に対峙したセイヤーと相似形をなしている。

「偉大な作曲家として、この方がかっこいい」「この方が面白い」物事を見たいように見よう、見せようとする欲望に人間は負けやすい。だが真実を見分け、物事を正しく理解するには、希望的観測と事実とを峻別する理性が必要だ。

玉石混交の情報が溢れる現代にも刺さるそんなメッセージが読み取れてしまうこの映画、見た目に似合わず真面目なのかもしれない。

こういったややメタ的な要素だけでなく、ベートーヴェンとシンドラーにまつわる逸話自体がまた面白かった。

よく考えると割と重かったり殺伐としていたりするエピソードが多いのだが、この作風なので楽しく見ることができた。台本もキャストの演技も全部日本のコメディドラマかコントのようなノリなのだが、見ているうちに何故か、実際のベートーヴェンってこんな感じだったのかもなー、小汚くて手がニュルッとして……まあ人間だし……という気持ちになってきた。

シンドラーにしても、あーこういうヤンデレな信者ならそういうことやりそうだよなといった感じの納得感があり、話が進むにつれ日本人キャストの違和感はなくなっていった(しかしそのタイミングで遠藤憲一やイノッチが出てきて、違和感復活で笑ってしまった)。

セイヤーが実は最初の面会後に、まさに人生をかけてシンドラーの著書の真偽を調べていたことには驚かされ、2度目の対面シーンの緊張感が一気に高まった。面会時の穏やかな顔つきから疑いの眼差しへと一転する染谷将太の表情の変化はさすがの見応え。この辺はもう普通に人間ドラマとして見ていた。まあ、セイヤーが嘘に気づいてシンドラーを追求したというのはそれこそ想像に当たる部分なのだが……確かにこの方が面白いんだよなあ……

映画館の音響で様々なベートーヴェンの名曲が聴けたのもよかった。悶着のあった伝記とは違い、200年の時を超えてなお本物として残り続ける音楽の力。この感動を生んだベートーヴェンは、小汚くてわがままなおっさんだろうがやはり偉大なアーティストなのだ。

音楽好きにはたまらない映画‼️

バカリズムさん脚本だったため、もう少しコメディ強めなのかな、と感じてしまいました。

でも、本当に面白かったです!!!

想像していたベートーヴェン像は確かにハンサムで何でもできそうなかっこいい感じとかモロ一緒だし、なんならベートーヴェン、ツェルニー、リスト、ショパン、色んな有名作曲家が一瞬だけど出てきて、あの絵画に似つかないのってベートーヴェンくらいじゃないか??って思うほど、ベートーヴェンだけ部外者感ただよってて面白かった笑笑

物語としても、シンドラーさんとかベートーヴェンの秘書に関しては全く知らなかったから、物語としても楽しめた。(これは映画だから事実なのかはまた別だろうけど笑)

現代でも、嘘つくつもりないのについてしまった嘘が後には引けなくて、それを真実と捉えてしまうことって普通にあるし、子供の頃なんてしょっちゅうだったし、それを聞いて英雄として称えたいと思ってしまう民衆の気持ちもわかるから、割と現代の風潮?に沿った物語だなと感じた

ちょっと中だるみ感が……。

バカリズムさんのドラマは全然見たことがありませんでした。

見に行った理由は古田新太さんのベートーヴェンが面白いだろうと思ったからです。劇団新☆感線が好きで以前からファンなんです。

思ったとおり、古田さんがベートーヴェンやってるだけで面白かった。

それだけでなく、ベートーヴェンの曲の挿入の仕方も良かった。クラシック音楽も好きなので、あ、この曲をこういうシーンで使うのか、とか、とにかく楽しめました。

ただ、問題は途中で古田ベートーヴェンが亡くなった、その後。

淡々と状況が台詞で語られ、特に笑うようなシーンもなく、音楽もあまり挿入されない。

特に寝不足でもないのに眠くなってきてしまい、眠気と必死に戦いながら鑑賞しました。

ラストシーンはそれなりのオチもきいていてよかったと思います。

全体としては面白かっただけに、中だるみ感があるのが残念でした。

テンポよく、とても面白い!

原作も読みましたが、脚本が良く、とてもテンポよくて引き込まれました。キャストや設定はコミカルでしたが、第九のコンサート本番のシーンは迫力あり、涙が出そうに感動しました。本人はこんなに相性悪かったのに、こんなストーカー気質の実直すぎるファンがいてくれたからこそ、ベートーヴェンは永遠に英雄になれたんだな〜と、なんだか感無量。良い方の捏造だったから結果オーライで良かった!

ブラックジョーク

クスクス…………こっっわっ…て感じです。

ベートーヴェンの音楽もバカリズムも好きです。

ベートーヴェンがどんな人なのか、どこからどこまでが本当なのか考えちゃう感じでした。

最後のオチもよかったです。

俳優さん達もすごく良かった。

しっかりバカリズム色になってて、見やすかったしすごく面白かったです。

エンディングの清塚信也さんの熱情の演奏は最高過ぎました。これだけでも価値がある気がするくらいです。

考え出すとどんどん怖い

最初ぼやーっとしたCG背景が気になったが、登場人物が日本人であることの意味がわかった瞬間気にならなくなる。とにかく演者が豪華過ぎて、あの時代の衣装を着たいから手弁当で出たのではと疑うほど(特に西田尚美w)ずっとバカリズムテイストのコントっぽさが漂っているのだが、現代にも通じるテーマがどんどん先鋭化していってとても考えさせられるし怖い。関西小劇団世代なのでベートーヴェンの親友が生瀬勝久なのが胸熱。山田裕貴はずっと美しくずっとキモい。

「ホットスポット」を期待すると…

全く予備知識の無いまま鑑賞。バカリズム氏のドラマはほぼ観ております。

キャストがキャスト、脚本が脚本なのでコメディかと思って鑑賞したらしっぺ返しを喰らいます。レイトショーで観たので客は6人ほど…私の席の3つ前にカップル…そのカップルはおそらく爆笑コメディだと思ったのでしょう途中で退席しておりました。私も一応コメディを期待して観に行ったのですが途中で笑いどころを探すのを止め、素直な気持ちで作品に没入。ジャンルとしては(歴史)サスペンスですね。実際に殺人事件が起きる訳ではありませんが主人公が念じているかの如く主人公に有利に「死」が深く関連してきます。(歴史)サスペンス、実在したクラッシック音楽家を扱った作品として名作「アマデウス」が浮かんで来ますが、この脚本だとどうしても両作品を比較してしまいます。私としては当然「アマデウス」に軍配が上がる訳ですが、バカリズム氏はその作品の存在を当然知っているに違いなく何故この作品の脚本をシリアス路線にしたのか(所々コメディ要素はありますが…)…原作者やら製作者やらとの絡みがあるにせよ「アマデウス」に喧嘩を売って勝てる訳がないとは思わなかったのか…そんなつもりで作った訳でもないのか…新生バカリズムを見せたかったのか…色々首を傾げます。

どうせなら「脚本バカリズム」と脈打たずにエンドロールで分かる様にした方が作品は生きたと思います。「脚本バカリズム」と脈打ってる以上はコメディとして観に行く人は当然存在する訳で…退席したカップルの気持ちも理解が出来ます。

総評…シリアスだろうとコメディだろうとクラッシック嫌いには全く受け付けない作品ですが、ストーリー的には私は充分満足出来ました。

最後に…

バカリズム氏にはぜひこの原作で大爆笑コメディに振った作品を作ってもらいたいものです。どうせなら「ベートーヴェン捏造」を捏造しちゃえば良いのに…とも思います。

⭐️はまぁ半分で…

楽しく見れました!

バカリズムさんのドラマが大好きで見に行きました。他の方も仰る通りバカリさんテイストはほとんどありませんでしたが、それでも良い作品でした。ベートーベンを神格化して、そしてあまりにも依存しすぎて、没後も後世に真実の…ではなく理想のベートーベン像を残そうと執筆や隠蔽に没頭しすぎた元執事の話。この作品を見ると、昔の偉人達って実際に映像が残っているわけではないので、全員真実をねじ曲げられてるんじゃないの?って思ってしまいます。俳優さんを贅沢に使ってましたね。テルマエロマエ見たいに敢えて顔の濃い役者さん達を集めなくても、学校の先生と生徒の会話シーンから違和感なく見入る事が出来ました。

真実は捻じ曲げられる

観ようかどうしようか迷ってた作品

時間があったので鑑賞してきた

レビューを先に見ていたので「バカリズム=コメディ」では無いことを理解していたので良かった(笑)

まぁ所々クスッとする場面はもちろんあったけど

レビューであまり期待してなかったせいか、思っていたより楽しめた

シンドラーがだんだん狂気じみてくるのが面白かった

最後の中学生と先生のやり取りにはなるほどと頷いてしまう

プロデュースって言葉が確かに合ってる

現実のその人とそうであってほしいその人

「こうだったら面白いのに」「きっとこんな人でこんな感じだろう」という事が繰り返されていくと、それが真実のような感じになっていくのかも

人の思いや感情が「その人」を創りあげていってしまうのかもしれない

ミセスの涼ちゃん(ショパン)も観れたので大満足(笑)

コメディは薄め

バカリズム脚本!?コメディっぽい予告に面白そ〜と思って観に行きました。

バカリ作品は「殺意の道程」を観たくらい?架空OL日記をチラッと観た。その程度の印象。

ただ殺意の道程の時もコメディ要素はめっちゃある!って訳ではなく、まぁバカリネタもそんな激しい印象ないしこんなのか、ふふって笑える感じっていう印象。

だってドイツの話なのに出演者全員日本人なんだもん、ギャグやと思うて…

後世に伝えるべきはその人の本当の人となりなのか、作品に見合った高尚さなのか、なんとも言えない作品でした。

第三者のように語っているけれど、現代の中学音楽の先生も結局その人に魅了されて、なんなら音楽に真剣でもない中学生に最後「それって先生の感想ですよね?」(台詞うる覚え)ってぶった斬られるところは、そうなんだよな〜…と思った。

すごい人なのは全員が全員納得なんですけども。

なんやろ、シンドラーの狂信性、その哀れさ?は受け取ったかも。

予告編って時間が限られてるから良い場面をテンポよく見せないといけないので、そのテンポを期待しちゃうからダメなんだろうな。

物語(映画)としての不足感が大きい歴史朗読舞台

本作、私は終わり方は良かったと思いました。

ですが、全体的には微妙な気分での鑑賞となりました。

まず、番宣の映像の見せ方と、脚本をバカリズムさんが手掛けたという事、日本の歴史では無く外国の歴史を映画化しており日本人が外国人役を演じている事などで、本作の7割以上は「コメディ」での見せ方が多いのではと期待していました。

が、思いのほかシリアスなシーンが多い物語の進行。

いや、「歴史」と「真実」の解釈をほぼ真面目に映画化しており、加えてクラッシックが音楽の大半を占めていた為、完全にシリアスな物語の運びだった。

多少のコメディタッチな言葉は有るものの、コメディな演技が皆無だったのは、個人的に物足りなかった。

コメディ要素は「セリフ」だけである。

しかも「日本人」としての日常的な言葉遣いを取り入れただけであった。

これに関しては非常に残念だった。

「笑い」を体感することを期待してしまったので、私は福田監督の「今日から俺は!!」とか「新解釈 三国志」のような、またバカリズムさん脚本の「地獄の花園」や「黒い十人の女」のような、「笑い」を取り入れた物語を期待してしまったので。

また、「コメディ」では断じてないので、あの番宣はちょっと良くないなと感じました。

あの番宣の見せ方は、完全に「コメディ」を意識させるものであったので、せめてシリアスで真面目な映像も対等な割合で番宣に組み込んでくれていれば、納得できたかもしれません。

物語としては史実を基にした物語を、ある意味「真正直」に映画化に取り組んでおり、また歴史の事実性の危うさを映像として印象的に観せた最後には、「闇」を感じさせ考えさせられ、それらは面白いなと思えました。

ただ如何せん、物足りなかった。

①ギャグが少ないので、せっかくの役者さんの「コメディに見えるかもしれない演技」が、本当にそのまま「コメディに見えるかもしれない演技」で留まってしまい、全く笑えなかった。

②ストーリーテラーとしての学生と先生、その「ペア」である必要性は感じなかった。

何故なら、あの学生にも先生にも、何かを得ていたり考察していたり奇妙な「因縁」があったりする「背景」や、逆に全く関連のない第三者の「立ち位置」も感じず、中途半端な交わりしか感じない印象だったので。

社会人同士でも学生同士でも、図書館の職員同士でもお父さんと息子でも誰でも成立してしまう程度だった印象でした。

③全体的に歴史(解釈)を映像化することに徹している様で、物語としての「起承転結」が薄い印象でした。

都度都度の物語に浮き沈みは設けてますが、通して映画を感じてみると、感情に伝わる「起こり」「展開」「転換」「結末」が物足りなく、あくまでも歴史(解釈)を「なぞってる」印象が強かった。

個人として、簡単なその証明としては、登場人物の全てに中途半端な印象しか残らなかった事が大きい。

主人公や準主役、脇役、重要な脇役などなど、印象に残った人物がだれ一人最終的に確立されなかった。

④歴史の豪華キャストが多すぎ。

顔と名前が一致しなかったり(日本人だけになおさら混乱)、誰が何をしたのか印象に残る見せ場が分かりずらかったりしました。

⑤名曲の「クラッシック」に固執したためか、「音」が「癒し」に近く、さらに「見せ場」のようなワクワクする展開が無いため、眠くなってきてしまった。

以上、裏切り?やもめごと、また歴史や真実の曖昧さの表現は面白い部分もあったが、様々な効果や見せ方が出来る映画としては、明らかに「不足感」が大きかった。

せっかくの映画なんだから、また恐らくコメディ要素も念頭に有ったと思うので、エンターテインメント作品としての制作を十分に発揮してほしかったと感じました。

残念でしたが、出演した俳優の方々は実に豪華だったし、ラストは感情を乗せれたので、良かったかなと思いたい。

コメディの中心を担うにはまだ力不足なのかも

期待していたのですが、全体的にはあまり面白くなかった感じです。

古田新太さんが横暴な変人のベートーベンを縦横無尽に演じる前半はそれなりに面白かったのだけれど、後半、ベートーベンの死後の捏造部分が冗漫に感じました。

最初から出突っ張りになってしまう山田裕貴さんの演技力が足りないのかもしれません。

また、豪華な脇役も中途半端な使い方で宝の持ち腐れにも思えました。

山田裕貴さんは、雰囲気のある良い役者だとは思いますが、「木の上の軍隊」でも、この映画も、一人での芝居は少し物足りない。また、ナレーションも引き込まれるものが足りないと感じます。

コメディの中心を担うには、まだ力不足なのかもしれません。好きな役者さんなので、今後の精進に期待しています。

ベートーベンの凄さとダメさ

原作にはない、中学生と先生の対話を持って来て、そこにテーマを集約するのは上手いと思った。

全体的にも軽快で見易く、どう嘘を作っていくのか?どう見破るのか?興味を持ち続けて見られた。

ただ、コメディ色が強い為、ベートーベンの凄さとのギャップが見えづらく、残念。

また、原作モノの為か、映画という時間、空間の為か、バカリズムさんの脚本が窮屈そうに思えた。

また、偶然にも、「遠い山なみの光」とこの「ベートーベン捏造」とが、「嘘」というモノで呼応し合い、繋がっている様に思えた。

#ベートーベン捏造

これは誤解させる予告編でしょ!

バカリズムさん脚本であの予告編。個人的には絶対ダメだと思います。

小汚い(ホントに汚い)ベートーヴェンを怪優 古田新太さんが演じ山田裕貴さんが翻弄される、みたいなドタバタコメディだと勘違いしたひと、多かったんじゃないでしょうか?(えっそんなヤツあなただけ?)まあ事実はどうであれ僕はテレビでの番宣や劇場での予告編でそんな誤解をしてました。

その証拠に今日観に行くと宣言して早朝に出かけたため晩御飯の時には普段映画にはあまり興味を示さない妻から「どうだった?」って感想を聞かれつい「ちょっと思ったのと違ってた!」って率直に言ってしまい、せっかく珍しく映画に興味を持ってくれた鑑賞予備軍のひとりを失ってしまうハメに!

正直前半の軽妙な展開は「さすがバカリズムさん、ワクワクさせてくれるわ!」って楽しみが増幅してました。でも後半は最後の中学生の子の言葉が総括してるかの如くものごとの真実をつく結構真面目なお話でした。観終わったあとの「アレっなんか変な感じ」は帰りの車の中で消化できましたがもしかしたらそんな感覚だけで感想を述べかねないな?って逆に心配になりました。

『ツイスターズ』の『ゴイゴイスー』の番宣が『やっちまった』のを思い出しました。『真実はいつもひとつ!』のコナン君の座右の銘(?)名言を覆してしまうことになりますが色々な真実があってもいいんじゃないかと思いました。「それってあなたの感想ですよね?!」西村博之氏の言葉から発したような中学生のつぶやきがすべてを語るかのように!

そんな切り口の予告編だったらみなさん(いや僕だけかも?)もっと納得して劇場をされたんじゃないかと。そんな観点からただのドタバタコメディって思わせてしまう予告編に物申したいと言うのが率直な感想です。勘違いして観た僕は星3つ、誤解なく観た僕は星4つなので平均して星3.5でいいがでしょうか。

古田新太さんの怪演、山田裕貴さんの語りメインの展開、他の俳優陣の日本語で日本人っぽい語り口でのセリフ回しは斬新でさすがバカリズムさんって感心したのでちょっと残念な気がしました。自分の勘違いが一番いけないんですけど!

追伸

柊木陽太くん

すごく重要な役どころでしたね。『怪物だ〜れだ』の時から大きくなりました。同時封切りの『ブラックショーマン』『ベートーヴェン捏造』両方に出てるだけでもすごいことです。おまけみたいでスミマセンがミセスのキーボードの謙虚なお兄さんも出てましたよね?!

さて、捏造はどっちだろうか?w

面白い。

笑うという意味ではなく興味深いの方だ。

さすがはバカリズム脚本、ひねくれた視点が大好物だ。

今作は熱狂的な崇拝者による印象操作の話だ。

彼が思う英雄を未来永劫に英雄たらしめんとする為の行為である。その対象がベートーヴェン。

完全無欠な天才音楽家を彼は捏造した。

古田氏演じるベートーヴェンは、台詞にもあったけど小汚いオヤジであり、品格とか漂ってるわけもなくナイスなキャスティングと思われる。

それを後世に語り継がれる天才としてプロモーションしたのが秘書のシンドラーである。

事実は書き換えられるのだ。

「勝者が歴史を作る」なんて言葉もある。

事実や真実は、記録者や執筆者の思想や価値観に左右されるものなのだ。

バカリズム氏は歴史そのものに「??」を突きつけた。

それってどこまで本当なの?

人物像くらいなら可愛いもんだ。歴史そのものを改竄しようとする連中もいる。

声高にしつこく主張しつづければ、何百年後かには歪められた歴史が正史に変わる事もあるだろう。

いや、既にすげ変わっている事例もあるかもしれない。

こんなテーマを内包してるものだから、表層はコメディっぽく話は進んでいくのだが、サイコスリラーみたいな深層が不意に顔を出したりする。

語られるものを盲目的に信じる事の危うさみたいなものでもあるし、常識こそ疑えって側面もある。

誰かの価値観を排除して形成や伝達されるものなど、人の世界には存在せず、99.9%の人類は聖人君子なわけないのである。

そういう着眼点が面白かった。

「歴史は浪漫」

この一言はこれらの事を前向きに捉えた言葉であるのかもしれない。

おふざけ映画と思いきや

古田新太がベートーベン⁈なんじゃ、そりゃ⁈

と、さほど期待せずに観たが、意外とよかった。

まず、日本人役者がヨーロッパの再現ドラマをやってることを不自然に感じさせない構成が上手。

主人公は明らかにヤバい奴なのに、観ていると応援したくなってしまう、人物描写の塩梅も上手い。

そして、真実とは何か?真実を明らかにすること=正しいことなのか?という、なかなかに深いメッセージも込められている。

ラストに少年がサラッと口にするセリフが、すごく深い。

しいて言えば、主人公が捏造した内容がもう少し具体的だと、さらによかったかも。

とはいえ、十分に面白い映画でした。

全61件中、1~20件目を表示