ベートーヴェン捏造のレビュー・感想・評価

全176件中、141~160件目を表示

テーマを裏から読んでみた

・あるプロ野球の試合にて。

一点リードの9回裏、二死まで取りながらランナー2塁と3塁のピンチ。相手の四番バッターを迎えて敬遠を選択。

コーチ「監督、このあとどうしますか?」

監督「うーん、そうですね、やっぱり赤坂で焼き肉ですかね」

これが楽しい迷言で有名な愛すべき長嶋さんのエピソードだと聞いたら、大概の人は信憑性なんて気にせずに他の人にも伝えてしまいますよね。

・神楽坂通りの逆転式一方通行。

0〜12時までは坂を下り、12〜24時までは坂を登る一方通行となるのだが、このルールは、かの田中角栄元総理が目白の自宅と国会に向かう道での通勤の利便を図るためできた。

これなんかも都市伝説というよりは、田中角栄さんの偉大さを伝えたい人たちや面白おかしい話が好きな人たちがどんどん広めた結果、真実であるかのように定着しています。

人が人のことを伝える時、100%の真実なんてあり得ないわけで、意識的か無意識的かに関わらず、何らかのバイアスは必ず掛かります。ジョージ・ワシントンの桜の木を巡る正直者伝説だってある意味、信憑性はどうでもいいんです。

『遠い山なみの光』の記憶を巡るミステリーと同じように、人間の不確かさというものが色々な物語を作り出すし、その物語が人を救ったり、傷付けたり、慰めたりもするし、世の中に暖かな笑いをもたらすこともある。

そういう〝人間性の不確かさ〟への想像力を欠いたまま、ネタとして楽しむ余裕というか、情報の余白を疑うこともなくマスコミやネット上の情報に安直に飛びつくことの多い現代人の知性は果たしてどうなの?

というのも裏のテーマのひとつなのかもしれません。

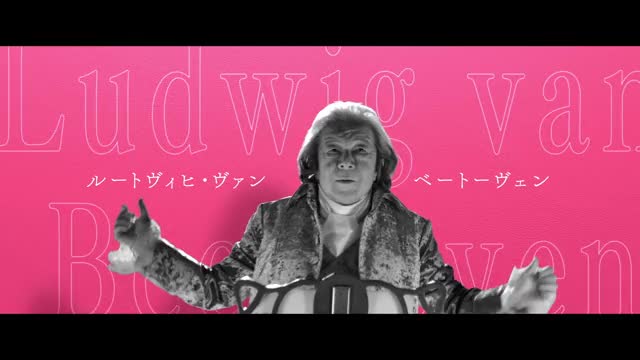

ベートーヴェン捏造

説明のための語りの是非

「信頼出来ない語り手」の映画を続けて観てしまいました。

ベートーヴェンを聴きながら毒を浴びる

バカリズムの毒が散りばめられていて面白い。

シンドラーが秘書として関わった晩年のベートーヴェン。小汚くてわがままなオヤジは、子供向け伝記で知った苦悩するベートーヴェン像とはかけ離れている。

大人になってみると、世の中に出回っている伝記の類は、脚色が当たり前だと知ることになる。だけれども、読み物として面白くない伝記は手に取りたくない。そこに伝記作家の筆が発揮されることになり、良きにしろ悪きにしろ、物語として読者を惹きつける方向に仕上がる。

こういった伝記の宿命は、バカリズムは百も承知。「シンドラーがベートーヴェン像を捏造することは普通じゃね」というスタンスで、周りの人間もバカリズムフィルターでカリカチュアしまくる。

日本の俳優が演じることによって、より人物像が捉えやすくなっているし、交友関係も頭で理解しやすい。

ベートーヴェンの素晴らしき音楽を聴きながら、毒を浴びるのも乙でございます。

キャスティングは面白そうな役者さんばかりでしたが バカリズムの面白...

キャスティングは面白そうな役者さんばかりでしたが

バカリズムの面白さが感じられなかった。

設定の面白さや会話の面白さなど

バカリズムらしいさがあまり感じられなく

普通のストーリーになっていたので

退屈に感じてしまった。

バカリズムの脚本のドラマは

いつも楽しませて貰ってるので期待していたが

全体的に暗くてウトウトしてしまった。

理想、幻想、妄想…真実?

ベートーヴェンの死後、著者でベートーヴェンに纏わる嘘を書いた元秘書のシンドラーの話。

音楽室に忘れ物をして取りに行った生徒と音楽室でピアノを弾いていた先生が、ベートーヴェン談儀をしている体で、1822年にベートーヴェンの大ファンだったシンドラーが、秘書になる様子からみせていく。

タイトルは確かにその通りだし、特報ではガッツリコメディみたいな印象だったけれど、シンドラーとベートーヴェンの関係性や、著者ベートーヴェン伝を書くに至る過程、そしてその後の話しを案外マジメに見せてくれる感じ。

かといって堅苦しかったり暗ったるかったりもなくちゃんとおふざけは忘れずコミカルだし。

この辺の話しに詳しい人には異論があったり物足りなかったりはあるのかも知れないけれど、ほぼ知らない自分にはとても面白かった。

ドラマが薄かったのが惜しい

原作本は、読みやすさを意識して文体を崩しすぎ、かえって読みにくく、ノンフィクションなどとは言えない代物だった。それに対してバカリズム脚本は、逆に大人しく、全体として大変落ち着いて、啓蒙的ですらあって、ベートーヴェンに詳しい人たちにも許せるレベルに仕上がっていたと思う。映画の作りも極めてオーソドックスで、全体的に誠実な作りだった。それは、シンドラーの捏造をテーマにした以上、ベートーヴェンをさらに捏造するわけにはいかないという歯止めがかかってしまったせいなのかと感じた。日本人役者の違和感を薄めるためか、音楽室の対話という額縁が用意されたが、それ自体は悪く無かったし、その直前に古田新太の校長を出すなど、絶妙なくすぐりも生きていた。ただ、あまりに冒険がなく、音楽教師がなぜシンドラーの話をしたのか、聞いた生徒に何が残ったのか、最後の生徒のセリフも直前の伏線回収でしかなく、消極的というしかない。バカリズムの萎縮が見て取れた。

そして肝心のベートーヴェンとシンドラーのやり取りも、ドラマとしては薄く、出来事としては分かりやすかったが、生身の人間として伝わるものは希薄だった。これは仕方のないことだが、会話帳を介しての会話なので、テンポが遅くなり、その分ドラマも緩くなる。そこは、作り手にもジレンマがあったのかもしれない。演技レベルは凸凹があり、個人的には小澤征悦が良く、最も違和感なく世界観にはまっていた。古田新太の第九の指揮も、音楽家の指揮にちゃんと見えて感心した。山田裕貴も誠実な演技だった。しかし、このエピソードを最大限映像化しようとした時に、山田裕貴かなあ?とは思う。シンドラーの肖像画を見ると、相当強烈なキャラだったろうと、暴挙も含めて思うからだ。ナレーションのセリフではなく、会話と絵で更に伝えられるものが多かったはずで、極めて淡白、そこは惜しくもどかしかった。全体的に題材に対する作り手側のリソース不足が感じられた映画だった。

退屈

頭のいい子(ガキ)は嫌いだよ

全176件中、141~160件目を表示