「英雄の教科書」ベートーヴェン捏造 あんのういもさんの映画レビュー(感想・評価)

英雄の教科書

後世に名を残す人物とはどういったものか。「発明王」トーマス・エジソンには、様々な逸話があり、小学生の頃に伝記を読んだ人も少なくないだろう。そこには、エジソンの輝かしい功績や、発明品の数々、そしていかに素晴らしい人物だったかが書かれている。「天才とは、1パーセントのひらめきと、99パーセントの努力である」なんて格好の良い言葉まで。

エジソンと同じ時代を生きた発明家に、ニコラ・テスラという人物がいる。現代では、テスラはエジソンほど名を聞かない。では生前、テスラはエジソンよりも劣っていたのだろうか。実際のところ、テスラはエジソンよりも発想や発明においては、優っていたとされている。有名な話に「電流戦争」がある。これは19世紀末、電力を送る方式を巡って起こったエジソンとテスラの対立のことである。エジソンは直流方式を推し、安定していたものの長距離送電が難しいという欠点があった。一方、テスラは交流方式を提唱し、高電圧に変換して遠くまで送電できる利点を持っていた。しかしエジソンは、自身の直流方式を守るため、交流は危険だと大々的に宣伝した。この争いは技術論だけでなく、経済的利権や世論の操作も絡んだ戦いとなった。最終的には、長距離送電に適した交流が標準となり、現代の電力網の基礎が築かれることになる。このように、テスラはエジソンを打ち負かすことのできるまさしく天才であった。ではなぜ、テスラの名を聞かなくなってしまったのか。

それはエジソンの戦略にある。エジソンは発明王と呼ばれているが、実際のところ会社経営や、自身のプロモーションに才があった。対してテスラは真の天才でありなが、発明以外のことにはまるで無頓着。確かにテスラの発想や理論において卓越していたが、エジソンのように発明を商業的に展開し、広く世間にアピールする力には欠けていた。早過ぎた天才と言えるだろう。

このような事象は時代や分野を問わず、古今東西様々なところで起こってきた。特に芸術家というのはテスラのような職人気質な人が多く、日の目を見づらい。その才たるものが、画家のフィンセント・ファン・ゴッホである。諸説あるが、ゴッホは生前ほとんど評価されず、親しい芸術家や弟を除けばほぼ無名だった。また、生前に売れた作品は数枚しかなかったという。そんなゴッホの絵が、なぜ今これほどまでに高値がつき、人気があるのか。それは弟のテオに宛てた膨大な手紙が関係している。その手紙には、ゴッホの作品制作の考えや美学、感情を詳細に書き残しており、それを保管していたテオはゴッホの死後、その膨大な手紙を「ゴッホ書簡集」として刊行し、広く知られるようになった。また、この手紙と作品をコレクターや美術界に紹介することによって、時代が追いつき早過ぎた天才は理解されるようになった。

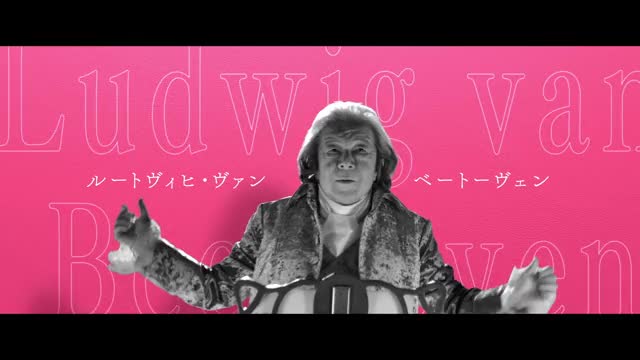

と、あまりに枕が長くなり過ぎてしまったが、ここからが本題である。では、この映画の主要人物であるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはどちら側の人間だったのか。言うまでもなくエジソン側だった。と言いたいところだが、実際には違ったようだ。音楽の授業の余談や、テレビで語られてきた、我々が知っている「天才ベートーヴェン」の数々の逸話。どれもこれも個性的で、輝かしく、「これぞ天才!」と思ってしまうが、タイトルにもある通り、数々の逸話は捏造されたものだった。実際にはベートーヴェンはテスラやゴッホ側で職人気質だっただろう。間違いなくエジソンのように自身のプロモーションに才のあるタイプではないし、そんなものには興味もなかった。ではなぜ、ベートーヴェンは生前も死後もテスラやゴッホと違い、輝かしく有名でいられたのか。そこには、捏造された逸話が関わっている。この逸話はベートーヴェン自身が捏造したものではなく、秘書の一人であるアントン・シンドラーによるものだった。このシンドラー、非常にベートーヴェンを敬愛しており、心酔していた。次第に自分自身の中に理想のベートーヴェン像を作り上げてしまい、ベートーヴェンが生きている頃から理想のベートーヴェンを作り上げようとし、死後、それはさらに加速する。いかにベートーヴェンが偉大で優れた作曲家だったかということを、有る事無い事書き綴り、本を出版した。このシンドラーがいわばエジソンだったわけである。テスラ、ゴッホとエジソンの差を埋めてしまった。

これらのことから得られる学びは、大成するためには評価されるだけの技術や個性と、人々を熱狂させるようなエピソードやプロモーションが必要であること。芸術家に限って言えば、評価されている人間が必ずしも芸術的だとは限らず、プロモーションによるところが大きい可能性があるということである。そしてそれら2つが揃った時に、初めて英雄を作り上げる。いわばこの映画は「英雄の教科書」であると言える。原作となっているノンフィクション小説のタイトルは「ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」である。

ここまであらすじについての評価を書いてきたが、この映画で私が評価している他の点を挙げる。

1つ目はVFXやCGなどの映像演出である。昨今の映画、特に邦画を見ていると、リアルな映像を作るためにVFXやCGを使うが失敗し、作り物感のあるチープな映像となっている例をよく目にする。しかし、この映画はその現象を逆手に取っている。他の映画と比べると一段も二段もチープに見えるが、一周回ってそれが世界観となり、受け入れられた。これはとても斬新で、こんな見せ方があるのかと驚いた。

2つ目は音である。この映画は他の映画に比べて効果音や音響効果といったSEの音量を大きく、または強調しているように感じた。それによって私は新たな発見を得られた。例えば「部屋を明るくする」という目的がある。その目的のために使われてきた家具を、時代を追ってざっくりと並べると、ろうそく、油ランプ、白熱電球、蛍光灯、LEDのようになる。アナログからデジタルへと言うべきか。ろうそくや油ランプからLEDに変わると何が変わるか。光の質、熱、様々あるが、私が注目したのは「音」である。ろうそくや油ランプに火を灯すと、火が燃える音、風によって火が揺れる音など様々な音が鳴る。しかしLEDはどうだろうか。何も音は鳴らない。スイッチを入れる音は鳴るかもしれないが、それ部屋を明るくするための副産物ではなく、わざわざつけた音である。例として、部屋を明るくすることをあげたが、実はありとあらゆることが当てはまるのではないだろうか。どちらが良いとか悪いとかのものさしで測るものではないが、私個人としては、「今、ここ」に集中する手段やヒント、今回の場合、「音」が時代と共に減っていったのだろうと感じた。

ここまで様々な視点でこの映画の批評をしてきたが、結局、この映画が教えてくれるのは、才能や努力だけでは英雄は生まれないということだ。卓越した技術や独自の個性に加え、人々の目を引き、物語を紡ぐ力。いわば「プロモーションの才」があって初めて、天才は時代を超えて評価される。だからこそ、テスラやゴッホのような早すぎた天才も、ベートーヴェンのように逸話によって輝く者も、同じ「英雄の教科書」の一章として私たちに教訓を残しているのだ。